淡水藻 犇めき呻く いまはなき 尊き命 矢橋の帰帆

【海藻養殖技術】

昨日は所用で西江州の高島市に向かう。

南北に山が迫り、平野部の少ないところ

だが景観が美麗な安曇川の広大な扇状地

が広がっている。安曇川の源泉は京都府

の花背峠の山中を比良山系にの東北部を

遡上して琵琶湖に注がれているのだから

自然の驚異を改めて知ることになる。

交通安全週間ということで、スピード違

反などの取り締まりがあちらこちらで行

われているのを横目で見ながら車の中で

「軍事力の補強は当面避けられないが、

新たに建造していては事態に間に合わな

いので、空母、巡洋艦や潜水艦の一部を

日米双方協議し借用若しくはシェアリン

グしてみてはと考えた。具体的には、米

国軍空母に自衛隊が乗り込み共同使用す

るというものだが、日本側に犠牲者が発

生しないかぎり米国側は動きそうもない

か・・・」と中国リスク対策短期プログ

ラム」をなんとはなしに考えていた。

【昆布の歴史と栄養価】

『マイクロエアークラフト』で「21世紀

は沖縄の世紀」で掲載した昆布養殖技術

を取り上げてみる。因みに、昆布などの

海藻は花が咲かないが海草は花が咲くが。

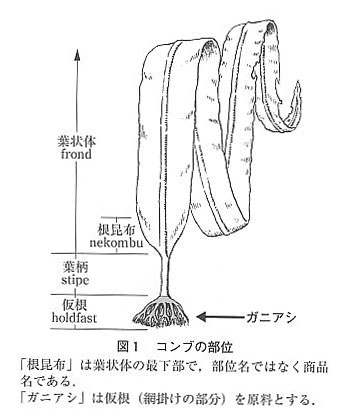

昆布は、不等毛植物門褐藻綱コンブ目コ

ンブ科に属する海藻。食品として指す場

合などには昆布やこんぶの表記が好まれ

る。正確には「コンブ」という種は存在

せず、マコンブやリシリコンブ、ミツイ

シコンブなどのように、コンブ科植物の

種を標準和名として用いる。コンブ科に

は多くの属があり、マコンブなどが属す

るコンブ属をはじめ、ガゴメなどが属す

るトロロコンブ属などがある。

昆布の採取は、江戸時代の徳川幕府によ

る蝦夷地(北海道)開拓以来盛んになり、

昆布を食べる地域も広がる。昆布が北海

道から各地へ運ばれた道は「こんぶロー

ド」と呼ばれ、北海道で採取された昆布

は、江戸時代、北前船を使い、日本海沿

岸をとおり西回り航路にて大阪まで運ば

れていた。さらに、こんぶロードは薩摩

藩により、琉球王国を中継地点として清(

中国)までのびていく。

しかし、水温の高い沖縄でコンブは養殖

は向かない。そこで、アラメやカジメ若

しくはヒジキなどの養殖が適する。アラ

メ(荒布、学名:Eisenia bicyclis)は褐藻の

一種。長さは0.5mから1mで、水深2~3mの

岩礁上に密な群落(海中林)を形成する。

アワビなどの貝類を含む無脊椎動物や、

魚類の生育場所や餌として重要な位置を

占める海藻である。

また、カジメ(搗布)は褐藻の一種で、

コンブ目コンブ科に属する褐色の海藻で

ある。長い茎部の先に「はたき」のよう

な側葉を持ち、水深2~10mの岩礁上に密

な群落(海中林)を形成する。薬品原料、

肥料、食料品などとして用いられてきた。

日本では主に本州中部太平洋側と九州北

部に分布する。九州北部では主に味噌汁

などの汁物に入れて食される。アラメと

比べ分布範囲も水揚げ量も流通量も少い。

さらに、ヒジキ(鹿尾菜、羊栖菜、学名

:Sargassum fusiforme、シノニム:Hizikia

fusiformis)は、褐藻類ホンダワラ科ホンダ

ワラ属の海藻の一種である。波の荒い海

岸近くの岩場の潮間帯付近に繁茂し、春

から初夏に胞子嚢を付けて成熟する。「

ひじきを食べると長生きする」と古くか

ら言われており敬老の日に因んで9月15日

は「ひじきの日」となっている。

【カルシウムは牛乳の6倍】

【食物繊維はさつまいもの8倍】

昆布のエネルギーは1食分あたり、たっ

たの5kcal未満。特にカルシウムが豊富。

しかも、食物繊維は、水に溶けない性質

をもつ「不溶性食物繊維」と水に溶ける

性質をもつ「水溶性食物繊維」とに分け

られてる。海藻の食物繊維である水溶性

食物繊維は、植物の細胞内にある貯蔵物

質や分泌物で、水に溶け、食品の水分を

ゲル化する性質を持っている。昆布をは

じめ とした海藻には、水溶性食物繊維で

あるアルギン酸とフコイダンがたっぷり

含まれた優れた食品だ。

【水中植生工法】

【課題】失われた生態系を効率よく修復

することができる水中植生工法を提供

すること。

【解決手段】ポット11内の生育基盤材

12に水生植物13を植生することに

より水生植物生育体1を構成し、この

水生植物生育体1を、被修復水域Bの

水中生態系を修復可能に、この被修復

水域Bの水中に配置する。

【マリンバイオマスを用いた

大規模CO2削減システム】

【課題】地球環境が直面する難問である

本格的な地球的規模でのCO2固定を実現す

るため、気象等の環境条件に左右されず

生育密度を安定に向上し、船舶航行・漁

業への障害を最小限に抑えた大規模な藻

場を造成・運営し、収穫した海藻の輸送

と処理を短時間で可能にし、水素・メタ

ノール等化石燃料代替製品を得ると共に、

CO2の海洋隔離を可能にする、マリンバイ

オマスを用いた大規模CO2削減システムを

提供する。

【解決手段】海洋で海藻を生育する海洋

プランテーションと、これに近接して移

動又は停泊し、海藻を収穫し、所定のプ

ロセスにより部分燃焼処理して所定の製

品を得ると共にCO2を回収・液化する洋上

プラント船と、海洋プランテーション及

び洋上プラント船の運営を支援する、複

数種の衛星システムと地上集中支援シス

テムとを含む海洋産業インフラと、好ま

しくは、さらに回収・液化したCO2を海洋

に固定する海洋隔離システムからなる。

2008年11月13日

「海藻から水素エネルギー」

【アルコールより水素】

横浜国立大教育人間科学部の谷生重晴教

授はコンブやワカメを沖合で養殖し、バ

イオマス燃料として活用するアイデアを

提案。海藻水素発電はコンブやワカメな

どに含まれるマンニトールという糖アル

コールの一種を原料として活用する。バ

クテリアによってマンニトールを発酵さ

せ、水素を取り出す。

これによってコンブ1㌧からガソリン24㍑

分に相当する水素が、水素自動車用燃料

として生産できる。海藻バイオマスを巡

っては、東京海洋大、三菱総合研究所な

どを中心に、養殖した海藻からバイオエ

タノールを大量に生産する計画が進めら

れており、未利用資源の海藻の有効利用

が進みそうだが、谷生重晴はアルコール

より水素を取り出す方が有利だという。

※「新しい海藻養殖」

(1)アルコール(2)水素(3)バイ

オオイルかは今の技術レベルでは実用的

な技術はそろっている。原料製造のコス

トがすべてという段階に入っているとい

えよう。環境資源、観光資源、生活資源、

海底資源の4つが揃った沖縄だというこ

とを強調し、残りは日を改めて、今夜は、

「巨人-阪神戦」をテレビ鑑賞しよう。