君の好きな堺雅人が 電子レンジ開けてはしめる今日と毎日

雪の日に猫にさわった 雪の日の猫にさわった そっと近づいて

エアコンが変な動きをする中で寒中見舞い2枚仕上げる

雪の日々 / 永井 祐

現代の若き歌人の歌風を「雪の日々」から三首選んでみた。一首めは微分化日常性と意外性の

コントラストを歌の主題を見取り、二首め印象的な猫の挙動の一瞬を読み取り、三首めはエア

コンが凍結防止動作中の冷え込みを「寒中見舞い二枚分のメタファ」を書き取ってみたが、詠

い手の(韻律の)流れと聞き手(読み取り手)の受動的な韻律(固有振動数)のギャップ(世

代断絶)感を残し過ぎった。そして、ふと、泉谷しげるの ♪季節のない街に生まれ~を口ず

さむわたしがいた。

【生物の起源 遺伝と異変とはなにか】

遺伝と変異は高校の教科書ではとても大きな取り扱いを受けている分野である。『生物

ⅠB』の1割強はこの分野の解説に費やされている。参照できた7種の文部省検定教科書

は、すべて「遺伝と変異」と題する大枠の下でこの問題を取り扱っている。中身はほとん

ど大同小異で、田メンデルの遺伝の法則、②連鎖と組み換えと染色体地図、③性染色体と

伴性遺伝、㈲遺伝子の本体、㈲変異、の5項目について金太郎飴のような解説が並んでい

る。

最も気になるのは、遺伝現象を遺伝子という情報の世代間伝達と同値していることであ

る。DNAの複製という現象と、遺伝子が形質と対応しているという現象が、ともにあま

りにも見事であったため、遺伝とはDNAの伝達のことであるとの錯覚にほとんどの生物

学者はとらわれているらしい。遺伝現象と遺伝子の伝達現象は全くレベルの異なる話であ

り、そのことは虚心に考えてみれば当たり前なのであるが、パラダイムにとらわれている

と、人はときに当たり前のことを考えられなくなるのかもしれない。

ヒトの子がヒトになるのは、ヒトになるための情報が親から子に伝えられるためである。

これが遺伝とよばれる現象であり、その情報をになうのが遺伝子である。では、両親の性

質はどのようなしくみで子に伝えられるのであろうか。また、遺伝子はどのような物質で

できているのであろうか(実教出版・生物IB)

親子や兄弟姉妹は、たがいによく似ている。このような現象がみられるのは、親から子

へと遺伝子が伝えられるからである。

この編では、遺伝子はどのような法則によって、親から子へと伝えられるのか、また、

その法則はどのような実験によって明らかにされたのか、さらに、遺伝子とは、いったい

どのような物質なのかを学ぼう(東京書籍・生物IB)

ここに挙げたふたつはいずれも、「遺伝と変異」という項目の冒頭の文章である。遺伝

現象について考えさせたうえで、その仕組みを探求しようという姿勢はまるでなく、遺伝

子による情報伝達が遺伝現象の本質であるとの結論がまず与えられ、それ以外の素朴であ

ったり、独創的であったりする考えはあらかじめ排除させるつもりらしい。三省堂、大日

本図書の教科書も同じタイプ。啓林館、数研出版、第一学習社のものは、遺伝現象につい

てのほぼ正しい説明があり、その仕組みとして遺伝子概念をもちだすという流れになって

いる。結論はいずれにしても同じと言えば同じなのだが、考えるプロセスをとはしてしま

えば、科学といえども宗教のご託宣と選ぶところがなくなってしまう。

生物は、それぞれに特有なからだの形や性質をもっている。このような生物の形質は、

親から子に伝えられる。親の形質が子やそれ以後の子孫に現れる現象を遺伝という。

生物の形質は、どのようにして遺伝するのだろうか。また、そのしくみはどのようにし

て明らかにされたのだろうか(第一学習社・生物IB

これは第一学習社の「遺伝と変異」の章の冒頭の文章である。なにはともあれ、まずは

こう書き出すのがスジではないか。啓林館の教科書も、「生物が、自分とよく似た子孫を

つくるのは、親の形質が配偶子を通して子どもに伝わるからである」という記述からはじ

まっている。数研出版のは最も簡明に、「親の形質が子に伝わることを遺伝という。遺伝

のしくみはどのようになっているのだろうか」と書いたあと、いきなりメンデルの話に入

っている。

●前成説は正しかった?

なぜ遺伝という現象が起こるかについて、メンデル以前の人々も当然のことながら、さ

まざまな仮説を考えていた。私見によれば最も合理的な説明を与えていたのは前成説であ

る。極端な前成説は「いれこ説」と呼ばれ、18世紀におけるその主唱者はシャルル・ボネ

であった。ボネは卵の中にホムンクルス(成体のミニチュア、もっともボネはホムンクル

スの中の器官の大きさや位置は成体のそれの単なる比例縮小版ではない、と考えていた)

が入っており、その中に卵が、その卵の中にホムンクルスがという「無限いれこ説」を考

えて、遺伝と発生という生物学上のふたつの難問に一挙に答えようとしたのである。

ボネの「いれこ説」は今ではバカげた冗談のようにしか思われないであろうが、S・

J・グールドは大著『個体発生と系統発生』(工作舎)の中で、細胞という考えも、原子

という考えもなかった時代において、「いれこ説」はそれなりに合理的な考えであったと

評価している。当時、前成説と対立していたのは後成説で、形はあらかじめあるわけでは

なく、発生に従ってつくられてくると主張したが、その理由については答えることができ

なかった。

現代的な観点からすれば、前成説は形ができるためには、あらかじめ何かが存在する必

要があると考えた点で正しかったが、形そのものが存在しなければならないと考えた点で

間違っていたといえる。現代遺伝学は、あらかじめ存在するのは形のミニチュアではなく、

は遺伝子の情報を解釈して形質を発現させる細脳内の複雑なシステムである。遺伝子は単

独では形質をつくることはできない。遺伝子が形質をつくるためには必ず生きた細胞が必

要である。目をつくる(と言われている)遺伝子を試験管の中に放り込んでおいても、目

は決してできないのである。だから、

形質を現すもとになり、親から子へと伝えられるものを遺伝子といい、今日では、これ

がDNAという物質であることがわかっている(三省堂・生物IB)

という記述は必ずしも正確ではないのである。

生物が子孫に伝える鍛小単位は、細胞であって遺伝子やDNAではない。動物は卵や子

ども(もとはひとつの受精卵だった)を生むのであって、DNAを生む生物はいない。従

って真に遺伝されるものは細胞、真に遺伝されることは生きている形式(生命システム)

である。このシステムはDNAの情報を解釈して個体をつくり形質を発現させる。DNA

は遺伝されるものの一部でしかなく、DNAがになう情報は遺伝されることの二部にすぎ

ない。

もし、生命システムがすべての生物で同じならば、個々の生物の形質の違いを決める最

終決定権は結局はDNAに帰し、遺伝現象はDNAに還元できる、と思われる人がいるか

もしれない。しかし、どうやらそうではないらしい。脊椎動物の目の形成に関与する親玉

遺伝子はバックス6遺伝子といい、ショウジョウバエの目の形成に関与する親玉遺伝子

(アイレス遺伝子という)と相同(DNAの塩基配列がほぼ同じ)である。ほぼ同じ遺伝

子が脊椎動物ではレンズ眼をつくり、ショウジョウバエでは複眼をつくるのだ。バックス

6遺伝子をショウジョウバエに入れて、脚などに強制的に目をつくらせると複眼ができる

ことからも、脊椎動物とショウジョウバエの、遺伝子の解釈システムは異なっていること

が示唆される。

ところで、解釈系によって受け入れられる情報は、何もDNAの遺伝情報とばかりは限

らない。たとえば、遺伝子は正常なのに、胚を特殊な環境にさらすことによって、遺伝子

に異常が起きたのと同じ表現型をつくることができる。これを表現型模写という。ショウ

ジョウバエの幼虫や蛸を35~37度に短期間さらすと、短の横脈が欠失する表現型模写が現

れる。この場合、この範囲の温度が変異遺伝子からの情報と同じに解釈されたわけである。

このように考えると、DNAによってになわれている情報と、環境からの情報を、同一

の枠組みの下で説明することができる。どちらの情報も、細胞内部にこの情報を受容する

システムがなければ、そもそも情報として機能しない。システムを破壊する情報は、DN

Aによってになわれている場合は致死遺伝子となり、環境からくる場合は致死性の環境因

子ということになろう。DNAは細胞内部にくくりつけの情報であり、DNAの複製を通

して遺伝される。

高校の教科書には例外なく「変異」が扱われており、突然変異と環境変異のふたつが対

立概念として取り上げられている。前者は遺伝する変異であり、後者は遺伝しない変異で

ある。遺伝しない環境変異はどの教科書でも例外なく、連続的な正規分布をもつ変異とし

て扱われている。しかし、正規分布になるような環境変異は、環境からの情報を細胞が受

容して、形質発現させたものと考えるよりも、むしろランダムなゆらぎによるものと考え

たほうがよく、システムに作用する情報という観点からは突然変異と対になるようなもの

ではない。

池田清彦 著 『新しい生物学の教科書』 第2章

ここまで読んできて、はっとさせられることがあった。それが最後の傍線部である。これは続け

て読み進めなければならないと。

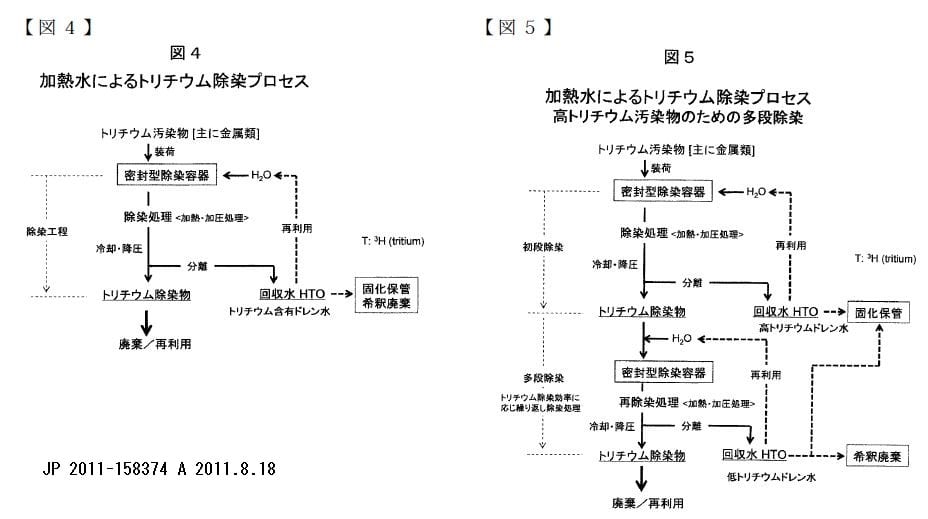

【トリチウムは除外できるか】

福島原発の事故処理排水忠にトリチウムの除外問題が話題となっている。 放射性セシウムなどはイオ

ン交換樹脂や吸着剤などを用いて回収できるが、実用的な排水中のトリチウム除外方法できたと

いう情報を耳目したことはない。もっとも、国際核融実験炉(ITER:イーター)での実験や

特許技術情報の中にはトリチウム除外回収ができそうなものもあるが実用段階でないはないと思

っているが(下の3つ図参照)、諄いようだが決定的なリスク回避のためにやらなければならな

いなら、国の命運をかけてでも実用化させなければならないと考える。

ところで、トリチウムについては過去にも取り上げているので割愛するが(『三重水素事変前夜

』)、その処理法については再度掲載しておこう。因みに、上の3図の方式は、⑥の「水-水素

交換法(液層法)+電解法」である。

① 水蒸留法:H20、HT0、T2Oの蒸気圧の違いにより分離する方法で、理論的に環境レベルまで

除去することが可能だが、比揮発度がほぼ「1」に近いため、単位段数あたりの分離性能は小

さく、建屋を含め、非常に大規模な設備になる。エネルギー消費が大きいことに加え、故障時

の対策に十分な留意が必要。

② 深冷蒸留法:・水素ガス(H2、HT、T2)の沸点の違いにより分離する方法で、極低温にする

必要があり、エネルギー消費が大きく、処理量も小さく、冷媒喪失時のガス漏洩対策に十分な

留意が必要。

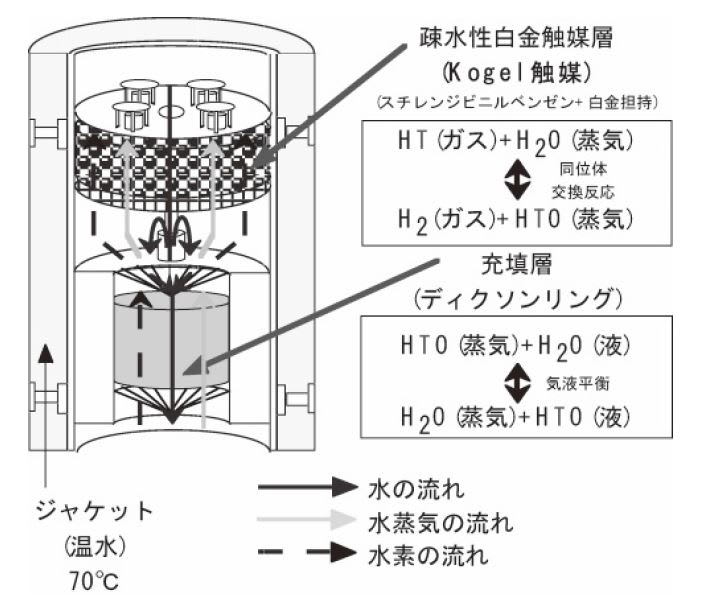

③ 水-水素交換法(気層法):触媒を用いて高温下で水素原子の置換反応を行う方法で、高濃

度トリチウムを対象とした技術で、ガス-ガス反応であることから多段効果を得ることはできな

い。

④ 水-水素交換法(液層法):触媒を用いて低温で水素原子の置換反応を行う方法で、高濃度

トリチウムを対象とした技術で、塔内に液を均一に分散させるための内部構造が複雑なため、

処理流量に上限がある。

⑤ 電解法:カソードで発生する水素ガスには電解液中の同位対比に比べ重成分が少なくなるこ

とを利用し、エネルギー消費量が大きく、多段カスケードを構築するとその消費量は甚大にな

る他、不純物の影響を受けやすく、当手法単独では不利。

⑥ 水-水素交換法(液層法)+電解法:二種類の技術を組み合わせたもので、高濃度トリチウ

ムを対象とした技術で、処理量に上限があり、「ふげん」で採用されたアルカリ電解槽はアル

カリを取り除く工程が必要。

⑦ 二重温度交換法:高温状態と低温状態の同位体化学平衡シフトを利用した方法で、重水製造

を目的としたもので、トリチウムに適用する場合は濃度の制御や操作性に難点を持つ。

尚、トリチウムの無毒化の困難性は「化学者のつぶやき トリチウム」で記載されているので一

読願いたい。補足すると、水の形のトリチウムは、水素の形のトリチウムと比較して、生物学的

危険性が1万倍以上大きく、法令による取り扱い制限も当然厳しい。また、水の化学形を持つ

水素同位体には,次の六つの組み合わせがある.H2O、HDO、HTO、D2O、DTO、T2O(H;軽水素、

D;重水素、T;トリチウム)通常H2O を軽水,D2O を重水と呼び、核融合炉でいうトリチウム

水とは通常HTO を指す.これらの6つの化合物の蒸気圧は,左から右に行く程少しずつ小さくな

る。一般に蒸気圧の異なる物質は、蒸留により分離・精製することが可能である。水蒸留法の分

離の原理は蒸気圧の異なる2種類以上の混合液を蒸発させた場合、液側の組成に比べて蒸気側に

は蒸気圧の高い成分がより多く含まれることを利用し各成分の分離を行うものである。さらに、

今回、下記のように新規考案を恣意的に選択してネットで下調べしたものを参考として掲載して

おく。志ある者として「この技術でチャレンジ!」と手を挙げるひと達の出現を願って止まない。

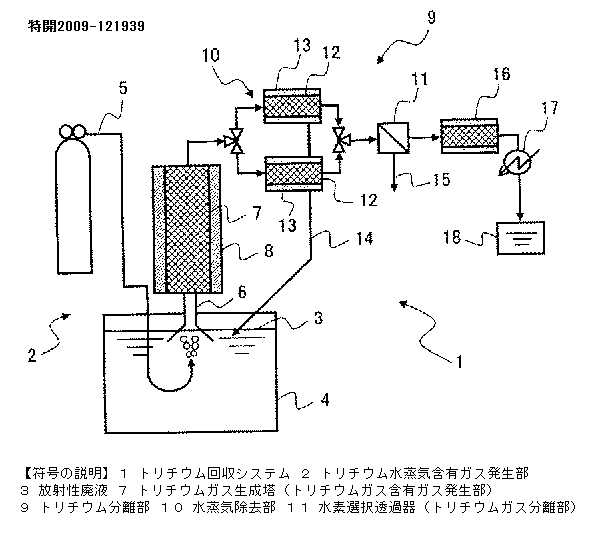

●要約

トリチウム水蒸気含有ガスは、トリチウムガス生成塔に導かれ、白金触媒に接触→トリチウム

水蒸気のトリチウムと水素ガスの水素の交換反応によりトリチウムガスが生成してトリチウム

ガス含有ガスが発生する(HTO+H2→H2O+HT)、ここで、白金触媒は、水蒸気(H2

O蒸気やHTO蒸気)の結露活性が失われるためヒータを設け常に40℃以上の温度に保って

結露防止→トリチウム水蒸気除去部と水素選択透過器を含む水蒸気除去部は、脱湿器であるモル

キュラーシーブ充填塔を備え、このモルキュラーシーブ充填塔を流下させることでトリチウムガス含有ガ

スから水蒸気(H2O蒸気とHTOの蒸気)を吸除去→脱着再生のトリチウム水含有水を戻し導管で貯留

槽に戻す→トリチウムガス含有ガスは、水素選択透過器透過器(パラジウム膜)で、水素およ

びその同位体を選択的に透過→トリチウムガス含有ガスからトリチウムガスと水素ガスを分離

(排ガスは、トリチウムガス含有ガスにトリチウム以外の放射性核種が含まれていると、その

放射性核種を含むので排ガス処理系処理)→水素選択透過器の処理で得られたトリチウムガス

と水素ガスは、酸化部である酸化反応器に導かれ、そこで酸化され水蒸気に戻される→酸化反

応器で発生した水蒸気は、冷却器で凝縮されてトリチウム水含有水となり、トリチウム水貯留

槽18に貯留→高濃度なトリチウム水含有の放射性廃液を密閉保管が容易な放射性廃液に変える。

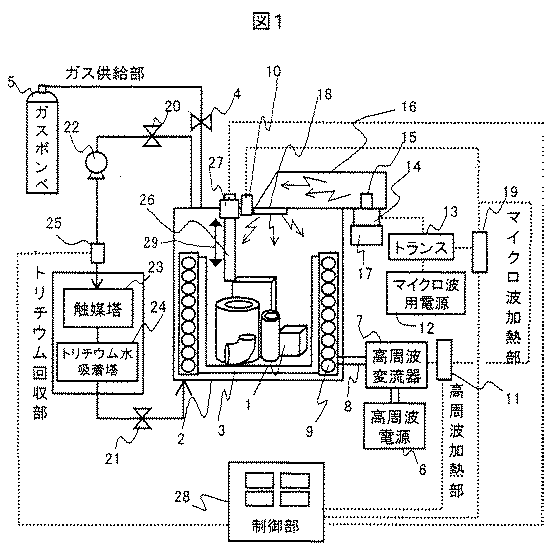

●要約

トリチウムを含む水素と水素化合物ガスを酸化させ、酸化で生じた水分を含む湿潤ガス中から

水分を捕集する吸湿部材を収納した吸着装置で、ハニカム構造の吸湿部材が、吸湿材に対し15

~40mass%の造形材を混合して成型したものを用いることで、吸湿性能を低下させずに流体抵

抗を効果的に低減して、移送ポンプ系や容器配管系への負荷軽減し処理することができる。

癌治療のホウ素中性子捕捉療法(BNCT)で、中性子源のリチウムターゲットで発生する水

素とその同位体元素であるトリチウム(三重水素)を、リチウムが循環流通のリチウムループ

から除去するトリチウム除去装置で、ここでは、明記されていないが、例えば、特開2005-127

718のトリチウム回収系を用いて、さまざまな形態のトリチウムを含むガスを、プラチナ担持ア

ルミナ等からなる触媒塔で酸化しトリチウムを水の形態に変えた後、無機系吸着剤のモレキュ

ラーシーブを充填した非磁性ステンレス鋼製トリチウム水吸着塔で吸着・除去する(下図参照)。

※純水からの分離テストで汚濁水からの分離ではない。

※核融合炉トリチウム水処理システムの研究開発動向、J. Plasma Fusion Res. Vol.83, No.6

(2007),PP.545-559

※技術ポイントは(1)排水という多種放射性物質や異物の混在が前提、(2)トリチウムな

どの放射性物質からの中性子による樹脂や金属材料、触媒の劣化など耐久実験は不可欠であ

ること(3)水素など気相を取り扱うプラントは、爆発や装置規模の大型化などの熟慮(4)

冷却・加熱操作の条件によれば熱力学的設計の熟慮などが挙げられる。