どのようにして椿は開花するのかを調べていたら

椿のなぞ というサイトで、以下を発見。

眠りが浅く、気温のちょっとした変化に敏感なツバキは、

1~2月頃に少しでも暖かい日があると、眠りから醒めて花を咲かせてしまう

他にも面白いことが書かれてありましたので、情報もらってきました。

ツバキの名前の由来は、ぶ厚くてつやつやした葉っぱから。

圧葉木(アツバキ) 艶葉木(ツヤバキ)

ツバキは森の中では低い木で、他の木に遮られたわずかな光で光合成をしなければならない。

そのため、弱い光でも光合成できるように葉緑素をたくさん持った厚い葉になった。

さらに葉の表面がツヤツヤしているクチクラ層という層におおわれ 乾燥から身を守っていた。

ツバキの花は、風媒花でも虫媒花でもない。

メジロやヒヨドリが受粉させる

鳥媒花なので、鳥のために様々な工夫が見られる。

花びらは一見すると5枚あるように見えるが、下のほうですべて繋がった1枚の花びら。

ヒヨドリのような比較的大きい鳥が勢いよく飛びついてもはがれないほど頑丈。

花の根元は大きなガクでガードし、内部もおしべが固い筒状になることで鳥が花粉の付く正面からしか蜜を吸えないようになっている。

ツバキの種子に含まれる油分は植物界の中でも最高の品質で、60%もの脂肪分を含む。

植物の種子には、脂肪を多く含んでいるものと、デンプンを多く含んでいるものとに分けられる。

デンプンを多く含むクリとツバキとの1gあたりの熱量を比較すると、

クリが2400kcalなのに対し、ツバキの種子はクリの3倍近くの7000kcal

ツバキはもともと冬でも葉をつけた高い木に囲まれることが多く、その林の地面にはわずか0.5%の太陽の光しか届きません。

そんな光の弱い地面に種子を落とすツバキは、発芽して葉を出した後も、しばらくは種子の中のエネルギーに頼って生きていかなければならない。

そのためデンプンよりもエネルギー効率のよい油を種子に貯えるようになった。

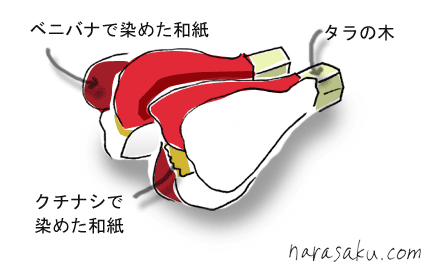

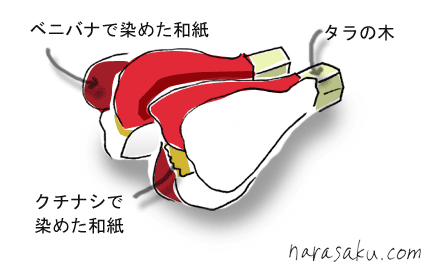

3年前に東大寺の二月堂お水取りの行で、須弥壇を飾るツバキの造花について書きました。

「東大寺二月堂の修二会を前に戒壇院の別火坊で、

11人の練行衆が、二月堂の須弥壇を飾るツバキの造花を手作りした」

ツバキには魔よけの呪力があるとされ

27日にツバキの生木に付けて花を咲かせ、来月1日の本行までに二月堂に運ばれます。

なんで椿には魔よけの呪力があるのかなと思ってました。

椿の偉大な謎を知って納得。

詳しくは以下で見てください。

2013-02-23

二月に修する、水と火を使った本行「修二会」