日本で初めて完全な形で出土した青いガラスの腕輪

釧・くしろ というらしい。

なんと2000年近く前の弥生後期後半の大風呂南1号墳から出土しました。

ほぼ円形で、直径9.8/内径5.8/厚さ1.8cm、深い青色で中に気泡が見えます。

被葬者が左腕にはめていたそうです。

大風呂南1号墳は、天橋立や阿蘇海(あそのうみ)を見下ろす標高59,5mの尾根上に立地。

平成10年携帯電話受信基地を建設するための事前調査で、

弥生時代後期後半につくられた一号墓と、その北側に周溝を共有する形で同後期末の二号墓が発見されました。

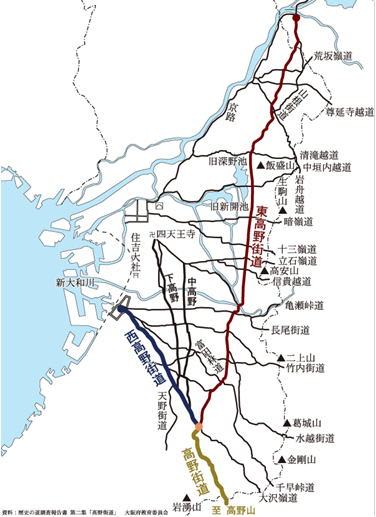

京都府与謝郡岩滝町から大内峠を通り大宮町の小野小町温泉へ行ったことは先に記事にしました。

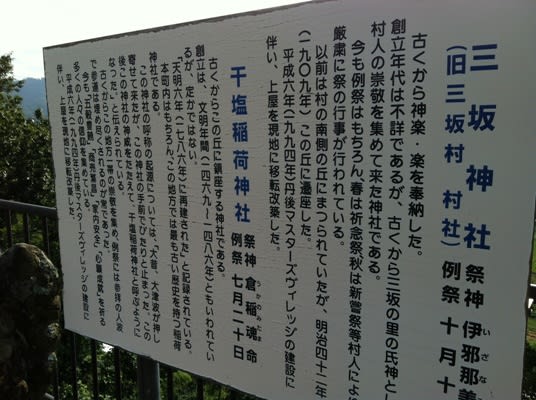

その高台にあった三坂神社を調べていて、三坂神社墳墓群を知り、

そのつながりで、この神秘的な青いガラス釧にたどりつきました。

文化庁:国指定文化財等データベースよると

大風呂南墳墓群の出土品総数は412点。

これらのうち、第一主体部から出土したガラス釧は透明度の高い青色の優品で、遺存状態も極めて良い。

ガラス釧は、本遺跡に近い京都府丹後大宮町で一点(半欠品)、

福岡県飯塚市から破片二箇分が出土しているのみであり、全形がうかがえるのは、本例を措いて他にない。

大風呂敷南1号墳の釧は、奈良国立文化財研究所が行った成分分析の結果から、

中国産のアルカリ珪酸塩ガラス(カリガラス)製である可能性が高い。

中国で原料となる鉱石を溶解した後日本に運び込まれ丹後で加工された?

青色のガラスは通常、銅かコバルトを使って発色するが、ガラス釧には鉄が使われていた。

鉄で着色したカリガラス製品は、奈良県・藤ノ木古墳で見つかった「なつめ玉」などわずかしか確認されていない。

三坂神社墳墓群出土品は京都府指定文化財の指定を受けています。

広報きょうたんご(2006年度/平成19年3月)で次のように紹介されています。

三坂神社墳墓群は、弥生時代後期初頭(約2000年前)につくられたお墓です。

大宮ふれあい工房や国民年金健康センター丹後おおみやが建つ、北部マスターズビレッジ造成に先立って、大宮町教育委員会が平成4年に発掘調査を行いました。

この墳墓群は、丘陵尾根線上の高い部分を削り出した六つの平坦面を墓域としています。

各平坦面には、有力者とその家族が合計39人埋葬されていました。

大半は、木の棺(木棺)に寝かせた状態で土葬されています。

しかし、乳幼児は、大きめの土器の中に葬られていたようです。

木棺を埋葬施設とするものは、遺体を埋葬し、棺にふたをしたときに、土器を意図的に割ってばらまく葬送儀礼を行っています。

これは「墓壙内破砕土器供献(ぼこうないはさいどききょうけん)」と呼ばれる儀式で、丹後・但馬・丹波北部を中心に弥生時代後期に行われているものです。

墳墓群の中で最も大きな3号墓第10主体部と呼んでいる埋葬施設(墓穴)には、

ガラス管玉でつくられた、ヘアーバンドやガラス勾玉・小玉と水晶玉の耳飾りで飾られた有力者が葬られていました。

この埋葬施設からは、朝鮮半島からもたらされた鉄製のやりがんなや、素環頭鉄刀(そかんとうてっとう)が出土しています。

このほかの埋葬施設にも、ガラス小玉のネックレスや手玉を装着した有力者とその家族が葬られていました。

墳墓群全体からは、墓壙内破砕土器供献された弥生土器63点のほか、当時はたいへん貴重であったガラスでつくられた勾玉・管玉・小玉が3000点あまりと、鉄製品が出土しました。

これらの資料からは、海を越えて交易を行っていた丹後地域の有力者の姿が浮かび上がります。

以上のように、三坂神社墳墓群出土品は、弥生時代後期の丹後地域における墓制の初源段階の資料であり、その特徴をよく示す資料であることから、

平成12年3月17日付けで京都府指定文化財(考古資料)に指定されています。

墳墓群自体は、その後、消滅しましたが、三号墓のあったあたりに説明看板を立てています。

全体の出土遺物にはガラス勾玉、ガラス管玉、ガラス小玉、碧玉管玉などの玉類、武器、農具などの鉄製品、土器などで、ガラス勾玉は鉛バリウムガラス。

ガラス小玉は総数2930個を数える。

弥栄町溝谷の奈具岡遺跡では、弥生時代中期約2000年前の玉作り工房跡が発見されました。

水晶の原石、玉製品の生産工程における各段階を示す未製品や、加工に使われた工具などが多数出土しています。

生産された水晶玉は、小玉・そろばん玉・なつめ玉・管玉。

原石から製品まで一貫した玉作りが行われており、国内でも有数の規模と年代を誇ります。

鉄製工具類なども大量に見つかり、九州北部よりも先に鉄加工の技術が伝来していた可能性を示すものとして注目されています。

三坂神社3号墓第10主体部がこの墳墓群の盟主の墓で、

素環頭鉄刀(そかんとうてっとう)、やりがんな、水晶玉16個など弥生時代後期の豪華な鉄製品の副葬は注目されています。

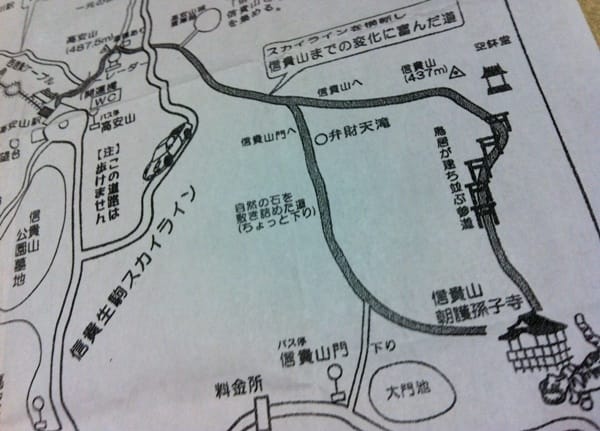

峠道で結ばれている岩滝町の大風呂南遺跡は、

ガラスの釧の他に、全国最多の11本の鉄剣が出土し「鉄」の遺跡としても非常に貴重な存在です。

その内9本は柄がなく最初から鉄製品を作るための素材だった可能性もあるそうだ。

大宮町の三坂神社・左坂両墳墓群(弥生後期)にも鉄刀が副葬されていて、

さらに北へ10kmほど行った弥栄町の奈具岡遺跡(弥生中期)や、

北西側の峰山町扇谷(おうぎだに)遺跡(弥生前期末)・途中が丘遺跡(弥生時代前期末~後期)等々鉄材や鉄器加工の痕跡が残されています。

邪馬台国の前の時代に、すでに丹後半島に鉄の文化ができあがってたのですね。

大阪で開催されたエキスポ70(1970年)の時、高2でした。

あの時代に習った日本史からすると、とんでもない展開にワクワクします。

←クリックで拡大

←クリックで拡大