めっちゃこわがりなのは、実像を知る人にはよく知られてます^^

昔からホラー映画や怪談話のTV番組みないし、怪奇もの小説もわかってたら絶対読みません。

よって以下の話はネット検索でひろってきたもので確認していません。

先だって伊勢ウォークで立寄った墨坂神社には波動水という看板が高々と掲げられてました。

その神水をペットボトルに頂戴しました。

歩きながら飲んでたら、なんか胃の形がわかるわぁ~というぐらい重さを感じました。

胃が痛いわけではないけれど、なんかこの水大丈夫かなと不安になったぐらいです。

そんな体験もありなんとなくひっかかるものがあったので、検索ワードをいろいろ変えて調べてみると…。

まず先に見たままを順番にレポートします。

近鉄線榛原駅からすぐ、宇陀川を渡ったところに墨坂神社は鎮座しています。

画像には写ってない左手前に一の鳥居が見えたけど、ウォーキングコース上、この鳥居は帰るときにくぐり撮影しました。

たぶん電車で来た人は、橋を渡り、階段上り2の鳥居くぐって境内に入る人がほとんどだと思います。

画像では左端に手水舎屋根が少し写っています。

「御神水 波動水 奇跡の水」の大きな看板も帰るときに気づきました。

このときは150名をこえる団体が参拝してるので、人の流れに逆らいにくい。

さらに左横に祓戸の神様の社がありましたが、ここもまた帰るときに気づいたのだった。

本来ならば祓戸にお参りして穢れを祓ってからの参拝なのにね。

階段上がり境内に入ると、赤い春日造りの拝殿越しに本殿があります。

本殿は、春日大社本殿のひとつを元治元年(1864)に移築したものです。

この墨坂は、奈良盆地へと通じる古代から交通の要衝で幾度となく記紀に登場します。

あちこちのサイトで記載されてますので、

神社ふり~くより引用させてもらいます。

神武天皇即位四年春、鳥見山中に霊畤(マツリノニワ)を築かれ、

天皇みづから皇祖天神を祭祀され

「この地を上小野榛原(カミツオノハリハラ)下小野榛原(シモツオノハリハラ)という」とある。

その下小野榛原が即ち墨坂の地である。

現在は西峠地区にあるが、神武天皇の軍が大和菟田に入られた時

この墨坂において賊軍がいこり炭(山焼きの意)をもって防戦したため、

天皇の軍は苦戦し菟田川を堰き止め消火して進軍した所でもある。

(神武天皇の大和行軍図)

祟神紀の九年三月(380)国中に疫病が蔓延したため、天皇はいたく悩まれていた。

ある夜、御夢に神人が現れて「赤盾八枚、赤矛八竿をもって、墨坂の神を祀り、黒盾八枚、黒矛八竿をもって大阪の神を祀れ」と告げたので、

天皇はその教えに従って祀られたところたちどころに疫病は平癒し天下安泰になったと記されている。

この墨坂の神は当神社のご祭神で、大坂の神は香芝市逢坂の大坂山口神社のご祭神であるが、

いづれも古代大和における東西の重要な道路を守る神々である。

「社記」によると、この墨坂で神武天皇東征当時にはすでに祀られていた神々を

文安六年九月(1449)に現在の下萩原字天野に遷座されたものである。

旧社地には小祠を建て「上の森」と呼んだ。

墨坂神社の秋祭では、今の神社から元の社地へと「渡御行列」が行われています。

大神輿へと移された御分霊が11月2日の夜に神社から旧社地の御旅所に赴き、

そこで一晩を過ごしたのち、3日に御旅所から神社へと戻るというオワタリ祭りです。

『日本書紀』祟神天皇紀の故事に従って赤盾赤矛太刀等奉持した武者行列で遷座します。

赤盾赤矛のレプリカ

祭りで使用されるのを画像検索でもらってきました。

疫病などの悪いものが奈良盆地へ入って来ないようにするため、

盆地東側の街道にあたる墨坂に墨坂の神、

盆地西側の街道に大坂神を祀ったという故事。

今春、四天王寺のすぐ近くに逢坂がありそこの安居神社に少彦名神が祀られてる記事を書きました。

そのコメントでいっきさんに墨坂の神と逢坂の神のことを教えてもらった。

しかし、なぜに赤と黒なんだろうと思ってたら、

宇陀市のサイトには次のように書かれてあった。

「東側は日の出、太陽が出てくる方向なので「赤色」、

西側は日没、太陽が沈む方向なので「黒色」としたとの考え方もあります」

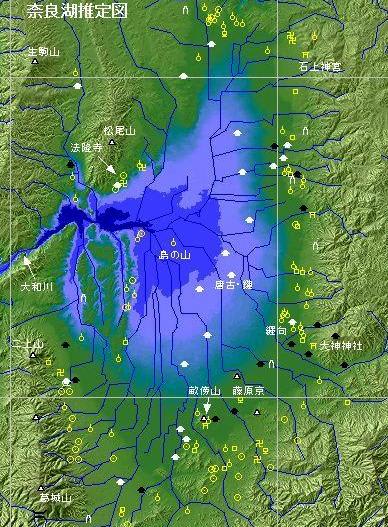

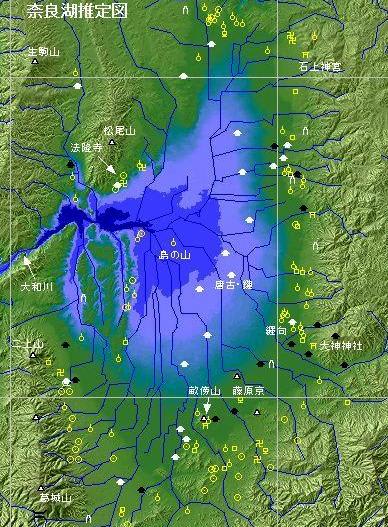

古代の奈良湖推定図

さて話は元に戻り、

本殿より団体参拝客は左に流れたので、そのままついていくと

竜王宮 祭神 罔象女神

(古くから池を御神体として祀られていたが、昭和56年2月社殿を新築祭祀)

どうやら2011年秋の台風で倒壊していたと、これもネット検索で知りました。

この池の右手に水道蛇口があり、そこからお水賜りました。

波動水で元気がでるかなぁ~なんて

ノーテンキに帰るときにくぐった一の鳥居

なんか気になった墨坂神社でした。

まず波動水というのがいかにも胡散臭いというか…

いろいろ調べていてようやく見つけたのは、「9人の氏子と神主」というお話。

ホラー作家として有名な加門七海さんの著書の中に「怪談徒然草」というのがあり、

作者が本当に体験した話を四夜に渡って語りそれを文章に書き起こしたものらしい。

その中の「9人の氏子と神主」というお話は、作者は固有名詞をあげていないけれど、

記紀の伝承などからして墨坂神社に該当するにちがいないと。

詳しくは

S神社訪問記というブログでご覧下さい。

一部抜粋

「

神社を建て替えることになったときに神社の配置なども変えてしまったのだという。

氏子達が300万円もかけて牛のブロンズ像を造ってしまい、それを置くために本殿の横に祀られていた祓戸神を境外に移動させて、その祓戸神の祠があった場所に牛の像を置いたのだそうだ。

さらに神社の横には信仰もされている小川があったのだが、この水を境内をボーリングして小川の源から水を引いてきて、新しく作られた池に水を張り、さらに御神水として儲けようとしたのだそうだ。

これには神主と10人の氏子代表が係わったのだが、その10人の氏子代表のうちの9人までが病気や事故で災難にあい、神主も脳卒中で入院したり、奥さんが半身不随になったり、子供が交通事故になったり・・・そういう事が三ヶ月の間に次々と起きたのだという。

そして、氏子代表で唯一の無事だったのが、この老人だという話」

いろいろ調べていて、

「墨」という字は水を意味し、元は水神に縁があり祀っていた可能性もある

というのもみました。

坂の神は、境の神。

恋しい人に逢う坂であると同時に、逢うことを妨げる神聖な場所でもあった。

あの峠を越えれば…

峠の語源はタムケ、坂の神に木綿四手を供え旅の安穏を祈った習慣が、

やがて枕言葉となり、逢坂山の別名ともなりました。

夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも 世に逢坂の関はゆるさじ

清少納言

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも逢坂の関

蝉丸

赤盾赤矛のレプリカ

赤盾赤矛のレプリカ

立ち葵(たちあおい)は、

立ち葵(たちあおい)は、

仏谷寺に至る道は、

仏谷寺に至る道は、