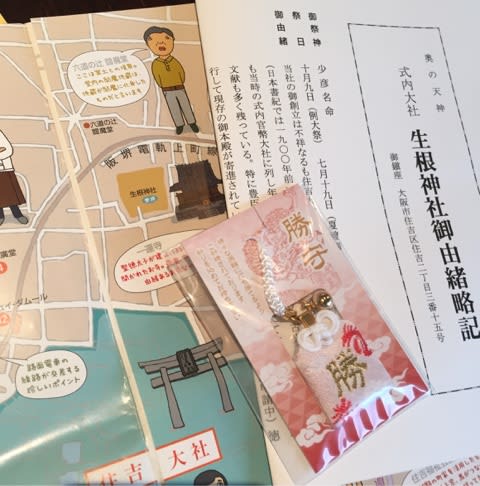

島根県雲南市の菅谷たたら訪れたのは9月末でした。

高殿傍の桂、カツラの木が色づいた季節の画像探しました。

山陰中央新報デジタル 2023/3/25 19:00

>今後、花が新芽に変わると、光の反射で黄金色に染まったように見え、色の変化も楽しめる。

こんなふうに⤵︎ 変わるようです。

美しい、見たいなぁ〜

画像検索で見た時はてっきり秋の紅葉かと思いました。

住んでる近くに桂の木は多分無いと思います。

今までに見て記憶に深く刻まれたカツラの木は、

一里四方の水を呼ぶ木★和池の大カツラ - 秋麗(あきうらら)

但馬高原植物園のパンフレットには、和池の大カツラを次のように紹介しています。「当園のシンボルで幹周り16mの大カツラ。千年以上この湿原を見守り、今なお瀞川山より水を...

goo blog

2013-8-7 但馬のマザーツリー

兎和野の大カツラ★語源は香連(かつら) - 秋麗(あきうらら)

今大阪は晴れてますが、消滅した台風15号は前線と一緒になって午後から雨らしいです。猛暑に豪雨、今までにないような気象が続いた夏でした。ふ~ふ~言いながらもあっとい...

goo blog

2013-8-31

>カツラは水を調整する一種のコンデンサーの役目を果たし、「水源の森」たるゆえん

これは覚えてました。

しかし久々に読み返すと、すっかり忘れてけど、

>カツラの幹は、ほぼ垂直にそびえたつので、材は直通であり器具や道具に用いて狂いが少ない。

とくに平安初期の貞観時代には、カツラ材による白木彫りの仏像が多くつくられた。当時、人はこれを檀佛とよび、カツラを神霊の宿る木として貴んだ。

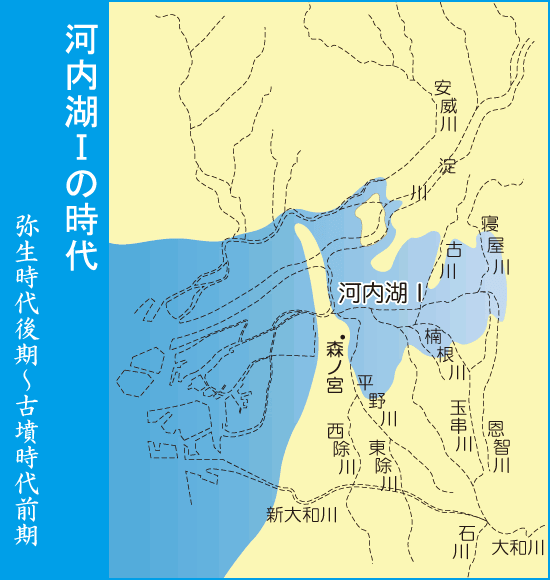

>カツラは、太古第3紀には太平洋をはさみ日米両国に広く繁茂していた。

その後、アメリカのものは絶滅し、日本のものだけが生き残ったので日本特産とされる。学名 Cercidiphillum jponicum ヤポニクム英語も、カツラは「カツラ・ツリー」で通用する。水分が多くて肥えた土地を好んで生育するので、尾根上にはなく冷涼な渓流などに見られる。カツラの木の近くには水が湧いて出たり流れていたりする事が多い。

金屋子神が降臨した桂、カツラの木は聖なる木。

なんでカツラに降りたったんだろうと気になりまして。

「桂 聖なる木」で検索するとと

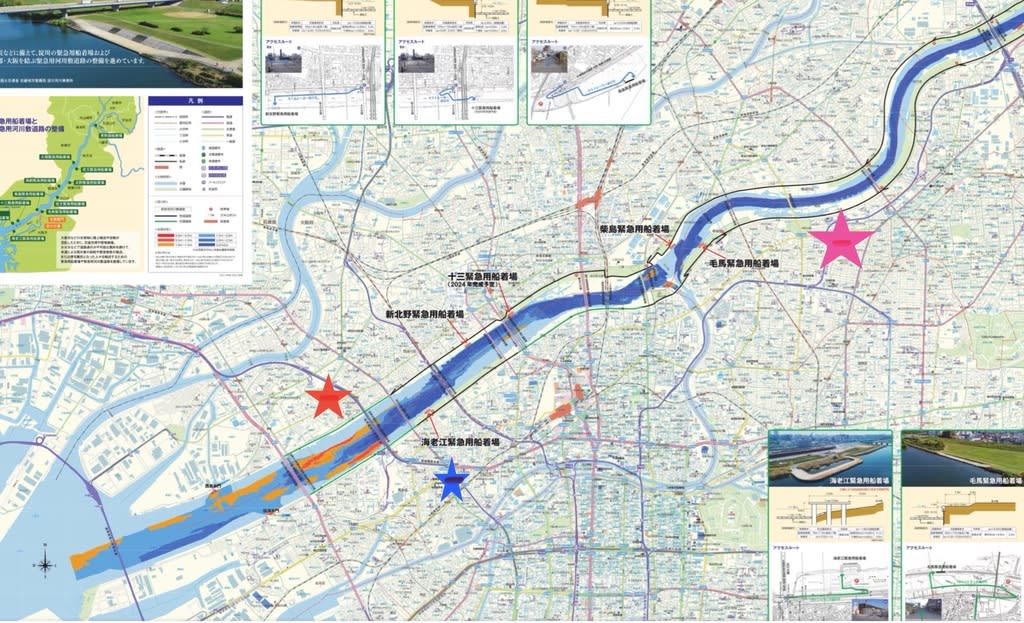

山幸彦がわたつみのみやに行き豊玉姫と出会ったとき、井戸のそばにあった聖なる木が、カツラ。

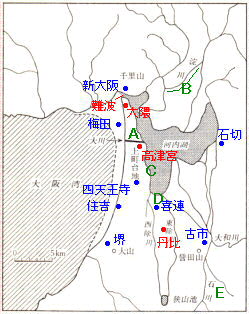

京都には桂の里があり、松尾大社、月読神社が鎮座します。

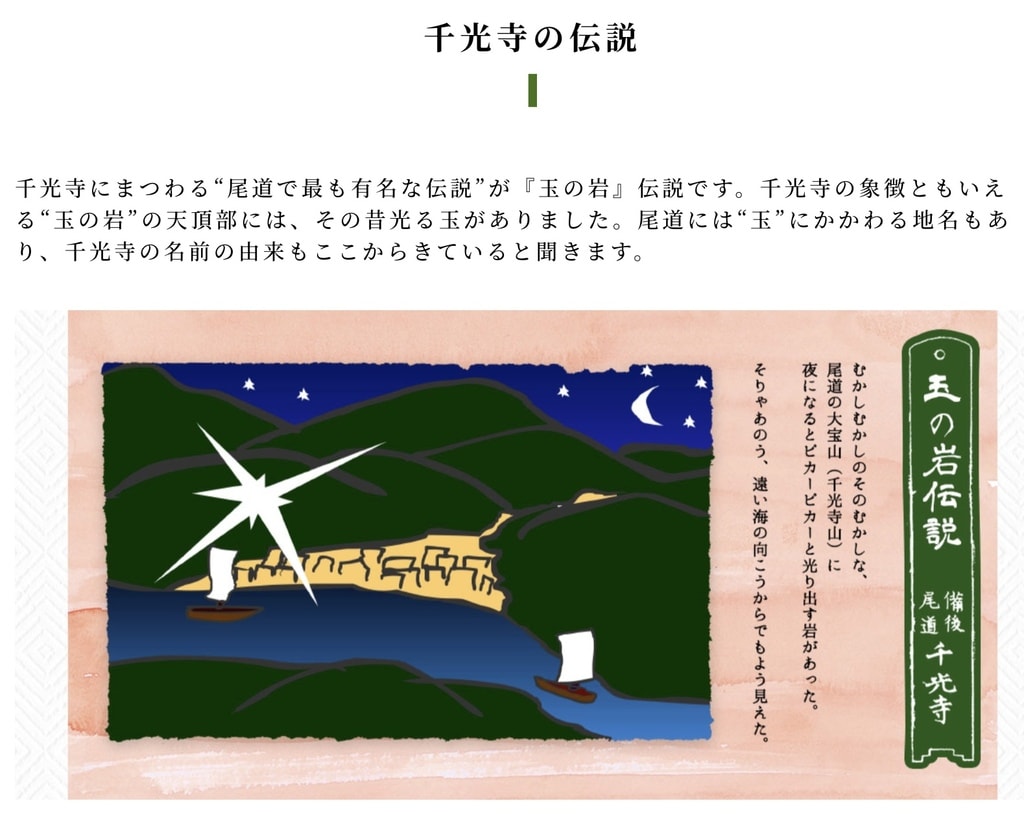

>桂の木は切っても切ってもすぐに枝が出て太く成長するため、不老不死の霊力をもつと信じられ、…

続きは、

月読神社 | 京都の時空に舞った風

京都の月読神社は壱岐氏の押見宿禰により創祀された京都最古級の神社です。神功皇后ゆかりの月延石が祀られ、安産の霊験で崇められています。壱岐氏や中臣氏の系譜から、武...

京都の時空に舞った風

京都の葵祭では、葵桂といって、

祭の当日(5月15日)

内裏神殿の御簾(みす)をはじめ、御所車(牛車)、勅使・供奉者の衣冠、牛馬にいたるまで、

すべてに葵鬘(あおいかずら)を飾ったことからきている。

使用される葵はフタバアオイで、葵鬘は葵(あおい)を桂(かつら)の枝に絡ませた髪飾り。

諸葛(もろかずら)あるいは葵桂(あおいかつら、きっけい)とも呼ぶ。

不思議ですね〜

しかし、金屋子神がカツラにどう絡むのか?

検索に検索を重ね、やっと。

第5話 樹齢2千年の桂が日本の製鉄の歴史を変えるかもしれない。 - 但馬二千年桂

糸井の大カツラは、国の天然記念物であることや樹齢が2千年であることから自...

但馬二千年桂

上記サイトによりコピペ。

浅井壮一郎氏の『古代製鉄物語』(2008年8月彩流社)には、

小片にしたカツラの生木をルツボに入れ、生木から発生するメタンガス、一酸化炭素を還元剤として使用し、

(ふいご)も小規模で移転が容易な低温でできる古代インドの製鉄技術が紹介されています。

たたらの語源

中央アジアの民族タタール人が持っていふいた『皮袋』が、

製鉄作業の送風器具(吹子)に使われたところから、『たたら』と名付けられたとも、

インド地方の言語『タタール=猛火の意味』から転化したとも言われます。

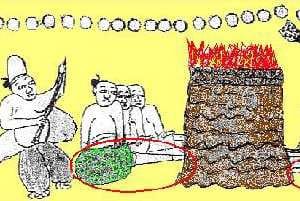

図は岩手県の小林家に伝わる製鉄絵図の皮吹子です。

たたら製鉄にカツラの木が深く関わってたように思え、納得❣️