「サイケ」という言葉を筆者は小学校低学年の頃に知っていたように思う。1970年の大阪万博、テレビ番組『ゲバゲバ90分』、漫画『ハレンチ学園』(テレビドラマは親に観ることを禁止されていた)などがモーレツでハレンチでサイケな昭和元禄を彩っていた。ウルトラセブン、仮面ライダー、スペクトルマン、レインボーマン、ミラーマン、変身忍者山風嵐といったテレビヒーローが戦う悪役たちは毒々しい極彩色の怪人・怪獣・宇宙人。ニュースで報道される過激派やフーテンやヒッピーと呼ばれる若者たちのイメージもサイケな記憶として脳に刻まれている。だから「サイケ」とは音楽用語ではなく、世の中からはみ出す「アウトサイダー」の中でも派手に行き過ぎる狂った存在を指す言葉だった。

しかし筆者が洋楽ポップスに目覚めた70年代後半には、「サイケ」なんて言葉を聞くことは殆どなくなった。つまり死語だった訳だ。特にパンクムーヴメントでシンプルでストレートなロックが復権すると、モーレツでハレンチでサイケな昭和40年代の残り香は過去のものとして完全に葬り去られる運命に見えた。しかしながらプログレやグラムやウェストコーストやサザンロックを血祭りにしようと気炎を上げたパンクスは、自らのルーツをそれ以前の60sビートロックやR&Bに求めて原点回帰したそのあとで、再び時代を辿って死んだ筈のサイケデリアを再発見し復活させてしまったのである。

それはエコー&ザ・バニーメン、ザ・キュアー、ジュリアン・コープといった「ネオサイケ」の連中ではない。彼らはダークなモノクロ世界に影のある歌とぼやけたギターを埋没させることで、掘り起こされたサイケのポーズを真似ただけに過ぎない。本当の意味でサイケを墓場から引き摺り出しサイケの本質たる「行き過ぎた色気違い」を継承したのは、「ポーズ」ではなく本気で「成り切る」ことを決意したリバイバリスト(信仰復興論者)たちであった。18世紀イギリス国教会の司祭としてメソジスト運動により信仰大覚醒をもたらしたジョン・ウェスレーに倣えば、サイケデリック・リバイバルはロックの聖化を唱えて「サイケデリアの大覚醒」をもたらしたのである。その象徴は、80年代半ばに英国から出現した二組の覆面バンドであった。

●Naz Nomad And The Nightmares / Give Daddy The Knife Cindy Big Beat Records – WIK 21 / 1984

パンクバンド、ザ・ダムドのメンバーによる覆面バンド。当時は情報がなくメンバー名は変名で表記されているので60年代の映画のサントラの再発だと思った。全曲エレクトリック・プルーンズ、ザ・シーズ、リッター、ジ・アザーズ、キム・ファウリーなど60年代ガレージ/サイケのカヴァー。B級ガレージパンク定番のファーフィサオルガンやタンバリン全開のギミック無しのサウンドが66年アメリカローカルバンドのイメージを見事に復興している。騙されたと分かったときも笑顔で降参するしかない遊び心はアマチュアリズムを忘れていないオリジナルパンクスならではの仁義であろう。

Naz Nomad & The Nightmares Live Acid Daze 23/09/87

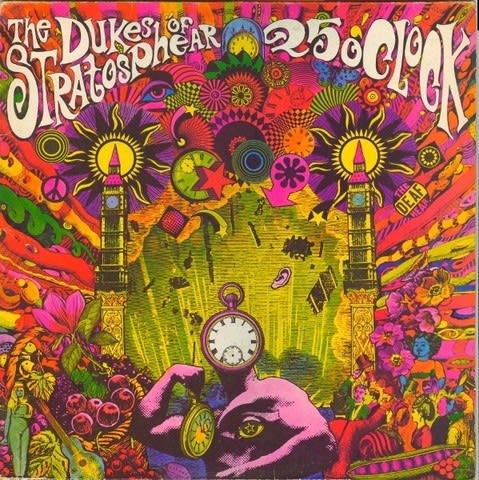

●The Dukes Of Stratosphear / 25 O'Clock Virgin – WOW 1 / 1986

XTCのメンバーによる覆面バンド。当時人気バンドだったXTCだけにリリース前に変名であることは雑誌のレビューで暴露されていた。全曲オリジナルナンバーだが、ナズ・ノマッドがカヴァーしたエレクトリック・プルーンズ『今夜は眠れない』のパクリをはじめ、どの曲も過去のサイケのパクでメンバーのサイケ愛が心に迫る。効果音やギミックが飛び交うサウンドは、明らかに67年のポスト・サージェント・ペパーズ症候群へのオマージュである。もろXTCと分かる曲もあるが、決して嫌みになることはない。聴く度に新たな発見がある迷宮サイケの玉手箱。XTC本体も『スカイラーキング』(86)で箱庭ポップス化。デュークスとしては87年により深化したフルアルバム『Psonic Psunspot』をリリース。

The Dukes of Stratosphear-The Mole from the Ministry - Full Video

先日の『REAL MODERN MUSICトークショー』で80年代半ばに新しい音楽が面白くなくなり60年代サイケを掘りはじめた、という発言が相次いだ。同じ時代に海外でもサイケデリック・リバイバル運動が起こった事実は、パンクほどではないが、小さなモーレツでハレンチな音楽革命だったのである。

行き止まり

突破するには

サイケ革命