11月8日、「夢・あいホール」にて第157回YMS(ヨコハマ・マネージャーズ・セミナー)を開催しました。

今回の講師は、空手道世界選手権('82)優勝、全日本空手道選手権大会('83)優勝、空手ワールドカップ('84)優勝など、いわゆる世間では「伝統派」と呼ばれる空手道の世界において輝かしい実績を残された鈴木雄一様。

実は僕も30年ほど前、空手をやっていた時期がありまして、同じく身体の小さい身として鈴木先生は憧れの存在でした。空手の組手がまだどっしりとした構えが主流だった時代に、フットワークを駆使し現在にまで連なる世界の組手の潮流を変えた風雲児です。

上の動画の0:33-0:34の場面、右側ゼッケン31番の選手が鈴木先生です(1983年、第11回全日本空手道選手権大会)。

因みに、上のDVDに収録されている1995年の全日本空手道選手権大会、榎戸哲也選手vs椎名志津男選手の決勝戦は日本武道館に観に行っていました。

前置きが長くなってしまいましたが、その鈴木先生に「武道精神、空手の心構えを通して人を育てること」と題してお話しいただきました。

1.空手との出会い

鈴木先生はタイの首都バンコクのお生まれで、そこで育ちました。お父様が船会社関係の仕事をされていて、ある時、騙されて身ぐるみはがされ途方に暮れる日本人たちと出会ったそうです。困った彼らを雇い仕事を与えていましたが、彼らは大学で空手、合気道、柔道など武道の心得のある人たちでした。時が経ち、日泰親善の課外活動の一環として錬武館という道場を設立。すると、ムエタイ(キックボクシングに似たタイの国技)の国であるにもかかわらず、多くの道場性が集まり、やがて空手道のタイ代表を送り出すほどに成長したそうです。そのような環境の中、先生は半ば有無を言わせぬ状況で空手を始めることになります。

中学生の頃、ご両親の教育方針もあって単身日本へ帰国し、横浜にある全寮制の山手学院に入学。同校の空手部で文字通り空手づけの日々を送られました。当時(まさに僕の生まれた頃ですが)は、ブルース・リーのカンフー映画が社会現象になるほど人気を博していた時代。先生もブルース・リーに憧れ、寝ても覚めても空手に対する工夫をノートに書き留めていたそうです。空手にフットワークを持ち込んだ先生の斬新な組手スタイルは、ここにルーツがあったのかもしれません。いずれにせよ、卓越したスピードとバネで当時の高校選手権(現在のインターハイ)を連覇(第2回、3回)。大学は複数の選択肢があった中で、世界チャンピオンになるために師事したい名コーチが在籍していた東海大学へ進学されました。大学4年時にナショナルチームに選出され、1982年世界選手権初優勝。

2.世界選手権唯一の「フェアプレー賞」受賞

話が前後しますが、社会人となった先生は仕事の傍ら空手の現役選手としてもプレーを続けました。現在のように企業がスポンサーについてくれるわけでもなく、完全に仕事と両立させたアマチュアです。1987年、先生は日本代表としてハンガリーで行われた空手ワールドカップに65㎏以下級と無差別級にエントリーしました。しかし、先に行われた無差別級の試合で相手選手のラフプレー(審判の「やめ」が入った後の上段蹴り)により意識を失い、病院へ運ばれることに。ドクターストップのため、65㎏以下級も棄権せざるを得なくなってしまいました。

棄権は不戦敗を意味するのですが、それにもかかわらず先生は試合場のコートに立ち、自らドクターストップにより戦えないことを主審に告げ、不戦敗のコールを受けました。その大会の閉会式直前、先生は思いがけなくも呼ばれ、表彰を受けました。それは先生の堂々と敗戦の宣言を受けた態度を讃える特別賞でした。銀色のトロフィーには「For Fair Play」の文字が刻まれ、鈴木先生は歴戦の中でいくつも獲得してきた輝かしいトロフィーの中でも、このフェアプレーのトロフィーを最も大切にしているそうです。

3.「空手の頂点」その先にあるもの

時計を戻し、大学を卒業された先生は、日本テレビに就職されました。空手競技の世界で頂点を極めたとしても、その栄光を社会に繰り越せるわけではありません。たとえ選手として一流であっても、それが社会で通用することとイコールではないからです。先生は、「社会人としても一流でありたい」という思いで大手マスコミの道に進まれたそうです。

連日深夜まで及ぶ仕事。しかも空手の現役選手を続けていたため、深夜2時に帰宅してからのロードワーク。かと言って日中も休むことなく取材や番組の編集に奔走。そのような環境の中でも、トップアスリートとして3回の世界選手権に出場します。もちろんスポンサーがついているわけではないので、遠征も休暇扱いです。しかし、逆にセミプロのような環境でなかったから良い経験ができたということです。

「仕事とは社会に参加して自分の役割を見つける場」、仕事を通じて空手のみならず格闘技の普及に貢献するため、1993年に第1回の大会が行われたK1(空手、キックボクシング等、立ち技系格闘技のイベント)の立ち上げにかかわりました。K1は人気を集め、やがて他の民放各局にも広がりました。その過程で、各局にいる格闘技経験者に声をかけ、格闘技普及のシンポジウム(という名の交流会)も行いました。

4.人づくりとしての武道精神

ところで、剣道、柔道、空手道などいわゆる武道と野球やサッカーなどのスポーツとは何が違うのでしょう?どちらも少なくとも近代においては、心身を鍛える手段という意味において同じです。しかし、その中でも特に競技としての勝敗より「心のあり方」に重きを置くという点に、武道の特色があるように思えます。例えば、武道に限らず茶道、華道などいわゆる「道」と呼ばれる世界においては、「練習」とは言わず「稽古」と言います。稽とは「考える」、古とは「昔」という意味で、「昔のことを調べ、今どうしたらよいかを考える」、転じて「書物を通じて学ぶ」というのが元の意味です。ところが日本では、この稽古という言葉が中世以降特に技を磨く修練、それを通じて心を磨く意味で用いられるようになりました。このように、「道」のひとつである武道には日本の中で独自に発展した、「心を磨く」という概念が含まれています。

鈴木先生は、社会に生かせる武道精神は「守破離」という言葉に集約されるだろうとおっしゃっています。「守破離」も元は能から生まれた言葉だと記憶していますが、武道独特ではなく「道」における概念です。つまり、

守:基本の型を守る段階

破:型を破り応用させる段階

離:型や応用から離れ独自性を発揮する段階

という、修養の段階を表しています。これは仕事においても、個人の人格形成においても同じことです。そして、常に必要な心構えが「残心」です。残心とは「心が途切れない」という意味で、技や動作を終えた後も常に心がそこにある、「今ここ」の状態を言います。今風に言うと、「マインドフルネス」の状態にあると言えるかもしれませんね。こうした心の状態を作り上げるため、またそれを日常生活に生かすために武道は役立ちます。鈴木先生も仕事をしながら、「いかなる時も『三分の余裕』を残さないと、自分を見失ってしまう」と部下を指導されていたそうです。

日本テレビ関連会社の社長を務めておられた際の社是は「気概と熱意 明るさと前向きさ 人への思いやりと感謝の気持ち」。YMSという「マネージャーズ・セミナー」に向けて、現在の経営者に求められる姿勢を一言で伝えるとするなら、それは人に捧げることに徹する「サーバントシップ(同伴者精神)」だということです。また、「無用の用」を知ること。即ち、無駄な付き合いも必要、普段役に立たないと思われていた人間がいざという時役に立つと知ること。当世流行りの「コスパ」、「タイパ」とは真逆の考え方です。そう言えば僕も中学生の頃父親に「いじめられている子の味方にならないといけない、そういう子たちこそいざという時の味方になってくれる」と教えられた記憶があります。

我々YMSもまさに「無用の用」を13年、157回も続けてきたのかもしれません。

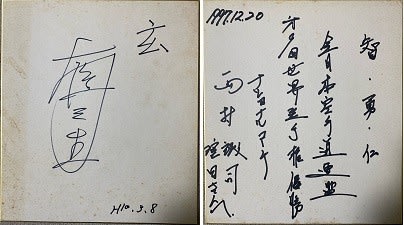

かつて空手に携わった経緯から、個人的に今回のセミナーには特別な想いがありました。懇親会ではついお願いして、先生から記念にサインをいただいてしまいました。

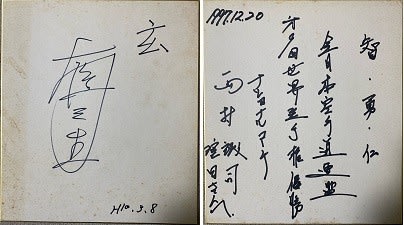

こちらは25年以上前にいただいた、いずれも空手道で一時代を築いた村瀬一三生先生(左)、西村誠司先生(右)のサインです。

なお、「夢・あいホール」でのYMSは今回が最後になります(次回は忘年会)。10ヶ月にわたり、大変お世話になりました。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

4.人づくりとしての武道精神

ところで、剣道、柔道、空手道などいわゆる武道と野球やサッカーなどのスポーツとは何が違うのでしょう?どちらも少なくとも近代においては、心身を鍛える手段という意味において同じです。しかし、その中でも特に競技としての勝敗より「心のあり方」に重きを置くという点に、武道の特色があるように思えます。例えば、武道に限らず茶道、華道などいわゆる「道」と呼ばれる世界においては、「練習」とは言わず「稽古」と言います。稽とは「考える」、古とは「昔」という意味で、「昔のことを調べ、今どうしたらよいかを考える」、転じて「書物を通じて学ぶ」というのが元の意味です。ところが日本では、この稽古という言葉が中世以降特に技を磨く修練、それを通じて心を磨く意味で用いられるようになりました。このように、「道」のひとつである武道には日本の中で独自に発展した、「心を磨く」という概念が含まれています。

鈴木先生は、社会に生かせる武道精神は「守破離」という言葉に集約されるだろうとおっしゃっています。「守破離」も元は能から生まれた言葉だと記憶していますが、武道独特ではなく「道」における概念です。つまり、

守:基本の型を守る段階

破:型を破り応用させる段階

離:型や応用から離れ独自性を発揮する段階

という、修養の段階を表しています。これは仕事においても、個人の人格形成においても同じことです。そして、常に必要な心構えが「残心」です。残心とは「心が途切れない」という意味で、技や動作を終えた後も常に心がそこにある、「今ここ」の状態を言います。今風に言うと、「マインドフルネス」の状態にあると言えるかもしれませんね。こうした心の状態を作り上げるため、またそれを日常生活に生かすために武道は役立ちます。鈴木先生も仕事をしながら、「いかなる時も『三分の余裕』を残さないと、自分を見失ってしまう」と部下を指導されていたそうです。

日本テレビ関連会社の社長を務めておられた際の社是は「気概と熱意 明るさと前向きさ 人への思いやりと感謝の気持ち」。YMSという「マネージャーズ・セミナー」に向けて、現在の経営者に求められる姿勢を一言で伝えるとするなら、それは人に捧げることに徹する「サーバントシップ(同伴者精神)」だということです。また、「無用の用」を知ること。即ち、無駄な付き合いも必要、普段役に立たないと思われていた人間がいざという時役に立つと知ること。当世流行りの「コスパ」、「タイパ」とは真逆の考え方です。そう言えば僕も中学生の頃父親に「いじめられている子の味方にならないといけない、そういう子たちこそいざという時の味方になってくれる」と教えられた記憶があります。

我々YMSもまさに「無用の用」を13年、157回も続けてきたのかもしれません。

かつて空手に携わった経緯から、個人的に今回のセミナーには特別な想いがありました。懇親会ではついお願いして、先生から記念にサインをいただいてしまいました。

こちらは25年以上前にいただいた、いずれも空手道で一時代を築いた村瀬一三生先生(左)、西村誠司先生(右)のサインです。

なお、「夢・あいホール」でのYMSは今回が最後になります(次回は忘年会)。10ヶ月にわたり、大変お世話になりました。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

過去のセミナーレポートはこちら。

![日本一頂上対決史伝 名勝負十番 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41HH-bq6hNL._SL160_.jpg)