都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「やまと絵の譜」 出光美術館

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「日本の美・発見2 やまと絵の譜」

6/6-7/20

江戸時代の浮世絵を出発点に、時代を横断して「やまと絵」の源流をくみ出します。出光美術館で開催中の「日本の美・発見2 やまと絵の譜」へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

第一章 「うつつ」をうつす - 「やまと絵」と浮世絵

自らを「やまと絵」の画家と位置づけた浮世絵師。師宣、又兵衛の肉筆浮世絵。

第二章 「物語」をうつす - 「やまと絵」絵巻の諸相

平安期に確立したやまと絵の中心となる絵巻を展観する。奈良時代の絵因果経より。

第三章 「自然」をうつす - 「やまと絵」屏風とその展開

自然を愛でる。身近な自然から日本の風景を描いた。室町から江戸期のやまと絵屏風。

出光と言うと、細部にまで理論だった学究的な展示と、一方での構成も緩やかな名品展風のそれに分けられるような印象もありますが、今回の展覧会は比較的後者に近い面があるかもしれません。基点に又兵衛らを持ってくるのは斬新ですが、そこからは年代の提起も大らかに、時代も異なる各種やまと絵を並べて展観するというスタイルをとっています。とはいえ、決して出品作が見劣りしているというわけではありません。出品数は約50点弱(うち重文5点。)とかなり少なめですが、奈良より江戸に至るまでの絵巻、屏風の美しさには思わず目を細めてしまいました。

それでは印象に深かった作品を挙げていきます。

第一章

岩佐又兵衛「野々宮図」(江戸時代)

賢木の一場面。六条を追ってきた源氏が反り返った姿勢で立つ様子が描かれている。モノクロームの何気ないタッチながらも、的確な人物描写、また衣装の精緻な表現などには又兵衛ならではの卓越した画力を伺うことが出来た。展示冒頭にいきなり登場する本展のハイライトかもしれない。

英一蝶「四季日待図巻」(元禄11年~宝永6年)

三宅島へ流罪となった時代に描かれたという珍しい画巻。日の出を待つ「日待」と呼ばれた行事に参加する人々を表している。三宅島より都会の光景を思い出して筆をとったのだろうか。

英一蝶「桜花紅葉図」(江戸時代)

右に桜、左に楓をあしらった風流な掛け軸。ひらりと垂れる短冊には小鳥が戯れて寄り添っている。その豊かな叙情性には心しみ入るものがあった。

「江戸名所図屏風」(江戸時代)

寛永期の江戸の賑わいを八曲一双の大画面で表す。上野、浅草より増上寺まで、2000名にも及ぶ人たちが思い思いに街を闊歩していた。ちょうど現在の中央通りから日比谷通り方面へと横へ伸びる構図も馴染みが深い。

第二章

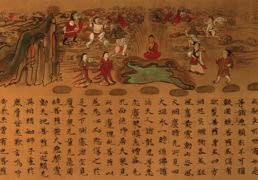

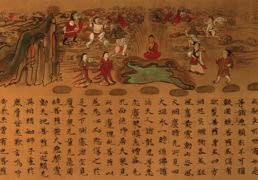

「絵因果経」(奈良時代)

やまと絵の源流とも言うべき絵巻。釈迦の前世における行状と後世の伝が描かれている。中心に釈迦が座り、寄ってくる鬼を追い払う様子が面白い。おそらくは大陸で作られ、日本で写されたものではないかということ。

「白描中殿御会図」(室町時代)

清涼殿に集まる和歌の達人を墨線のみの「白描」で示す。似絵との関係も伺われるとのことだが、さもありなんという気がした。

第三章

伝土佐光信「四季花木図屏風」(室町時代)

右隻に紅梅、竹を配して、左隻には落葉する楓と降り積もる雪を描く。一切の動物、生き物のいない景色は、神々しいまでの静寂の気配を醸し出していた。理想風景という言葉が相応しいのかもしれない。

なお前回の水墨画展同様、会場のあちらこちら、特に最後の展示室で紹介される工芸品も必見です。蒔箱、花皿などの名品がさり気なく展示されていました。

7月20日までの開催です。

「日本の美・発見2 やまと絵の譜」

6/6-7/20

江戸時代の浮世絵を出発点に、時代を横断して「やまと絵」の源流をくみ出します。出光美術館で開催中の「日本の美・発見2 やまと絵の譜」へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

第一章 「うつつ」をうつす - 「やまと絵」と浮世絵

自らを「やまと絵」の画家と位置づけた浮世絵師。師宣、又兵衛の肉筆浮世絵。

第二章 「物語」をうつす - 「やまと絵」絵巻の諸相

平安期に確立したやまと絵の中心となる絵巻を展観する。奈良時代の絵因果経より。

第三章 「自然」をうつす - 「やまと絵」屏風とその展開

自然を愛でる。身近な自然から日本の風景を描いた。室町から江戸期のやまと絵屏風。

出光と言うと、細部にまで理論だった学究的な展示と、一方での構成も緩やかな名品展風のそれに分けられるような印象もありますが、今回の展覧会は比較的後者に近い面があるかもしれません。基点に又兵衛らを持ってくるのは斬新ですが、そこからは年代の提起も大らかに、時代も異なる各種やまと絵を並べて展観するというスタイルをとっています。とはいえ、決して出品作が見劣りしているというわけではありません。出品数は約50点弱(うち重文5点。)とかなり少なめですが、奈良より江戸に至るまでの絵巻、屏風の美しさには思わず目を細めてしまいました。

それでは印象に深かった作品を挙げていきます。

第一章

岩佐又兵衛「野々宮図」(江戸時代)

賢木の一場面。六条を追ってきた源氏が反り返った姿勢で立つ様子が描かれている。モノクロームの何気ないタッチながらも、的確な人物描写、また衣装の精緻な表現などには又兵衛ならではの卓越した画力を伺うことが出来た。展示冒頭にいきなり登場する本展のハイライトかもしれない。

英一蝶「四季日待図巻」(元禄11年~宝永6年)

三宅島へ流罪となった時代に描かれたという珍しい画巻。日の出を待つ「日待」と呼ばれた行事に参加する人々を表している。三宅島より都会の光景を思い出して筆をとったのだろうか。

英一蝶「桜花紅葉図」(江戸時代)

右に桜、左に楓をあしらった風流な掛け軸。ひらりと垂れる短冊には小鳥が戯れて寄り添っている。その豊かな叙情性には心しみ入るものがあった。

「江戸名所図屏風」(江戸時代)

寛永期の江戸の賑わいを八曲一双の大画面で表す。上野、浅草より増上寺まで、2000名にも及ぶ人たちが思い思いに街を闊歩していた。ちょうど現在の中央通りから日比谷通り方面へと横へ伸びる構図も馴染みが深い。

第二章

「絵因果経」(奈良時代)

やまと絵の源流とも言うべき絵巻。釈迦の前世における行状と後世の伝が描かれている。中心に釈迦が座り、寄ってくる鬼を追い払う様子が面白い。おそらくは大陸で作られ、日本で写されたものではないかということ。

「白描中殿御会図」(室町時代)

清涼殿に集まる和歌の達人を墨線のみの「白描」で示す。似絵との関係も伺われるとのことだが、さもありなんという気がした。

第三章

伝土佐光信「四季花木図屏風」(室町時代)

右隻に紅梅、竹を配して、左隻には落葉する楓と降り積もる雪を描く。一切の動物、生き物のいない景色は、神々しいまでの静寂の気配を醸し出していた。理想風景という言葉が相応しいのかもしれない。

なお前回の水墨画展同様、会場のあちらこちら、特に最後の展示室で紹介される工芸品も必見です。蒔箱、花皿などの名品がさり気なく展示されていました。

7月20日までの開催です。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )