都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「生誕130年 川瀬巴水展」 千葉市美術館

千葉市美術館

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

2013/11/26~2014/1/19

千葉市美術館で開催中の「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」を見てきました。

今年生誕130年を迎えた川瀬巴水。いわゆるHASUIこと巴水版画は海外で北斎や広重と肩を並べるほど人気。また特に近年は国内での評価も高まってきました。

本展ではその巴水の画業を紹介。しかも千葉を皮切りに全国へと巡回します。まさに巴水イヤーに相応しい展覧会が始まりました。

さて巴水展といえば、所縁の地、馬込の大田区立郷土博物館でも行われているところ。私も既に前期展示を見て来ましたが、大田区博と千葉市美の巴水展。何が違うのか。まずはその点を中心に千葉展の見どころをまとめてみます。

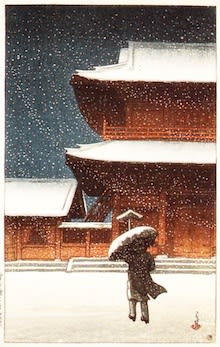

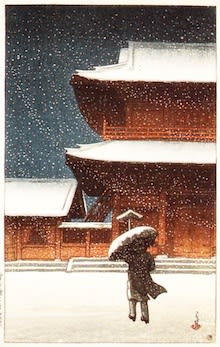

「雪の増上寺」大正11年

まずは出品数から。版画240点に写生帖50点弱で計280点。大田は全部で500点です。千葉の方が少ないと思われるかもしれませんが、大田は三期制。2度の展示替えがあります。一方、千葉は一部の写生帖を除いて入れ替えなし。つまり一度により多くまとめてみられるわけです。

また大田に関しては前・中・後期、それぞれ時間で区切っての展示ですが、千葉はまさに画業総覧。巴水の最初期から絶筆までを一挙に展観しています。

「川瀬巴水 生誕130年記念」(前期) 大田区立郷土博物館(拙ブログ)

もちろん大田に三期通う(私はそのつもりです。)のも手ですが、全て追っかけるのは大変なこと。千葉ならほぼ一度で観覧出来ます。

続いて構成について。ほぼ大田と同様の時系列での展開です。大正から関東大震災前後、そして昭和に二次大戦前、さらに戦後の流れ。時間を追いながら巴水の制作を追っかけていく。また巴水は「旅の画人」とも呼ばれるほど多くの写生旅行をしましたが、本展ではとりわけ関東大震災後の8つの旅行に着目。旅した地と作品を参照するような工夫がなされています。

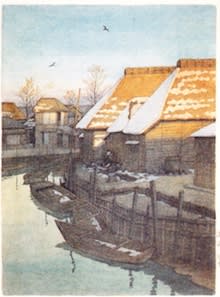

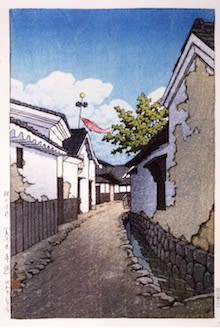

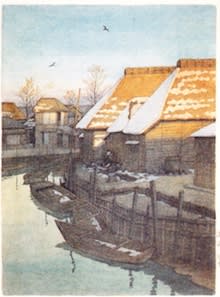

「浦安之残雪」昭和7年頃

一方で展示そのものは実にシンプルです。ともかく怒濤のように並ぶ巴水版画。しかもほぼ全ては渡邉木版の作品です。大田のように酒井川口合版や中嶋尚美社などの異なった版元の作品は一切ありません。

もっとも一部作品においては水彩やスケッチの参照、また試し摺りなどとの比較もありましたが、総じて大田に比べると素っ気ない印象も。また写生帖も大田では版画の下に置かれていましたが、千葉展では別のケースでまとめて展示。版画との比較はパネルに留まっています。

率直なところ展示の作りとしては大田の方が面白いかもしれません。ただシンプルな構成のおかげか、巴水の生き様、制作史を分かりやすい形で理解出来るのは千葉展です。それぞれに良さがある。この辺りは判断も分かれるのではないでしょうか。

「宮城県 安住村つがる橋」(水彩) 大正8年

ではいくつか巴水の版画を挙げながら展示の流れを追ってみます。

まずは東京十二題から「木場の夕暮れ」(大正9年)。巴水初期の作品です。木場の貯木場と電柱の取り合わせ。ノスタルジックな風景の中にある近代化の息吹。巴水はこのシリーズにおいていわゆる名所にこだわらず、自らの感性に趣くまま、気に入った地点を描いたのだとか。何気ない都市の一コマ。そこにこそ情感がある。そんな巴水のメッセージも感じます。

総じて静けさをたたえた巴水の風景。意外なほどに力強い一枚と出会いました。それが旅みやげ第二集の「越後うら浜」(大正10年)。描かれているのは荒波を進む小舟。海は岩にぶつかり大きな水しぶきをあげている。ダイナミックですらあります。

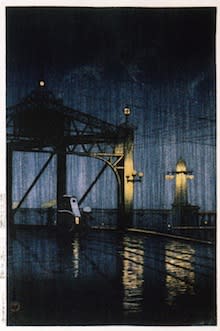

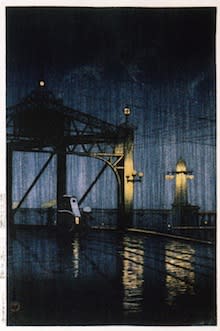

「東京二十景 新大橋」大正15年

関東大震災で多くの版木を失ってしまった巴水。しかしながら震災の翌月から102日間の大旅行に出かけ、精力的に日本各地の風景を描いていく。そして東京二十景です。うち「芝増上寺」(大正14年)と「馬込の月」(昭和5年)はそれぞれ3000、5000枚を販売した大ヒット作。他にも雨に濡れた路面の質感を巧みに表した「新大橋」(大正15年)、また岸辺の子犬が何とも寂し気な「明石町の雨後」(昭和3年)など傑作が目立ちます。巴水の画業の一つの頂点と言えるのかもしれません。

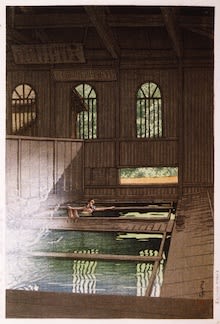

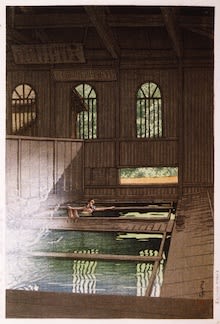

「上州法師温泉」昭和8年

東海道風景選集から有名な「日本橋(夜明)」(昭和15年)は水彩にあわせて写生帖も展示されていました。全く同じ構図ながらも橋で行き交う人の数などを微妙に変えています。また変えるといえば「修善寺の雨」(昭和8年)。巴水も大好きだったという温泉地の風景。修善寺の露天風呂を描いていますが、湯を浴びようとする人物が写生では男性、版画では女性と変わっている。また「上州法師温泉」(昭和8年)では写生の若い男性を版画では自らの姿に写しかえます。巴水の茶目っ気を感じます。

また巴水は昭和の一時期、朝鮮半島へと渡り、彼の地を写生、版画に制作します。朝鮮風景に続朝鮮風景のシリーズ。どれも巴水らしい抒情的な風景。初めて見る彼の地に魅せられたのでしょうか。写生帖にはかなり密度の濃いスケッチも残されていたそうです。

戦争の色が濃くなると巴水の版画制作も困難となります。またアメリカとの開戦によって巴水版画の海外販路も途絶。さらには物資不足が追い打ちをかけ、昭和19年には東京から塩原へ疎開しました。

「かちどき」昭和12年

しかしながらも必ずしも戦時体制から隔絶しているわけではないのも重要なところ。陸軍には「明ゆく富士」(昭和17年)を献納。また旧軍の行軍の様子を描いた「暁の渡河」(昭和12年)や、日の丸を揚げて万歳三唱する「かちどき」(昭和12年)なども残しています。これらはいわゆる戦争画として差し支えないかもしれません。

さて終戦です。巴水版画は進駐軍に大いに売れます。そして巴水自身も昭和23年に帰京。翌月からは九州に関西地方へと旅し、また多くの写生を行っていく。再び版画に取り組みはじめます。

「鯉のぼ利(香川県豊浜)」昭和23年

それにしても戦後の巴水。どう捉えればよいのでしょうか。美しいのは事実ながらも、どこか様式化した感は否めない。またモチーフはより懐古的でもある。ただその中でも昭和27年、文部省に依頼されて描いた「増上寺の雪」(昭和28年)は42度もの摺りを重ねたという力作。晩年の巴水が大正期以来、何度か取り上げた増上寺をまた取り上げる。巴水は原画にあった自動車を版画では消してしまった。何を意味するのでしょうか。

「平泉金色堂」昭和32年

絶筆の「平泉金色堂」が涙を誘います。最晩年には胃がんを患っていたという巴水。深々と降り積もる雪の中、金色堂へ向かって歩く僧侶の姿。それは人生を旅して歩いた巴水の終焉とも重なります。最後の最後の自画像。ぐっとこみ上げるものを感じました。

なお巴水展に続く所蔵作品展も充実。その名も「渡邊版ー新版画の精華」。巴水画をプロデュースした渡邉庄三郎の仕事を鑑みる展覧会です。

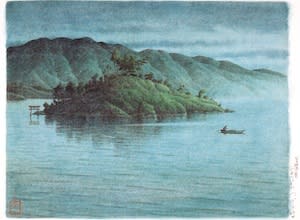

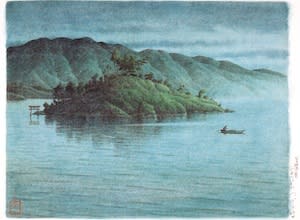

ここでは主に大正期の渡邉版の新版画を70点ほど展観。伊東深水に山村耕花。特に深水の「近江八景」は、巴水が木版の道を志す切っ掛けともなった作品です。また面白いのは外国人。フリッツ・カペラリ、チャールズ・バートレット、エリザベス・キースの三名。いずれも庄三郎と組んで新版画を制作した画家です。

巴水前史。そして新版画の全容をひも解かんとする内容。千葉市美ならではの好企画でした。

「東京二十景 明石町の雨後」昭和3年

図録には出品作の全ての図版が掲載されていました。また論文も数本。巴水の長女の方へのインタビュー記事もあります。迷わず購入しました。

最後に巡回の情報です。

千葉:千葉市美術館 2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

大阪:大阪高島屋7階グランドホール 2月26日(水)~3月10日(月)

横浜:横浜高島屋ギャラリー 3月19日(水)~3月31日(月)

山口:山口県立萩美術館・浦上記念館 4月26日(土)~6月8日(日)

京都:京都高島屋グランドホール 9月25日(水)~10月6日(月)

東京:日本橋高島屋8階ホール 2015年1月2日(金)~1月12日(月・祝)

一年にも及ぶ全国巡回。千葉から大阪、山口、京都などを経て最後は東京へと廻ります。ただし例えば日本橋高島屋。280点超の作品を一度に展示出来るのか、という気がしないこともありません。また千葉展では先にも触れた「渡邊版ー新版画の精華」を一緒に見られるのもポイント。関西や山口の方はまだしも、都内近郊の方々で、来年の横浜や日本橋を待つなら、絶対に千葉をおすすめします。

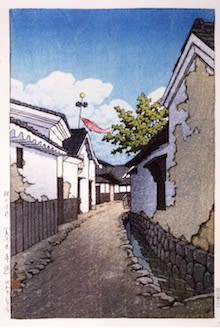

「房州鴨川」昭和9年

なお巴水は千葉の景色も描いています。展示では手賀沼や市川、そして浦安(今井橋も。)、また房州岩井(現南房総市)に鴨川や小湊など。10点近くが出ていました。巴水の辿った千葉を千葉の地で追体験する。地元の人間としては嬉しいところでした。

「川瀬巴水作品集/東京美術」

「川瀬巴水作品集/東京美術」

感想が長くなりました。2014年1月19日までの開催です。もちろんおすすめします。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

会期:2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

休館:12/2、12/16、1/6の各月曜日。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:1/4~19にきものを着て来館すると観覧料2割引。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

*作品図版はいずれも渡邉木版美術画舗蔵。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

2013/11/26~2014/1/19

千葉市美術館で開催中の「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」を見てきました。

今年生誕130年を迎えた川瀬巴水。いわゆるHASUIこと巴水版画は海外で北斎や広重と肩を並べるほど人気。また特に近年は国内での評価も高まってきました。

本展ではその巴水の画業を紹介。しかも千葉を皮切りに全国へと巡回します。まさに巴水イヤーに相応しい展覧会が始まりました。

さて巴水展といえば、所縁の地、馬込の大田区立郷土博物館でも行われているところ。私も既に前期展示を見て来ましたが、大田区博と千葉市美の巴水展。何が違うのか。まずはその点を中心に千葉展の見どころをまとめてみます。

「雪の増上寺」大正11年

まずは出品数から。版画240点に写生帖50点弱で計280点。大田は全部で500点です。千葉の方が少ないと思われるかもしれませんが、大田は三期制。2度の展示替えがあります。一方、千葉は一部の写生帖を除いて入れ替えなし。つまり一度により多くまとめてみられるわけです。

また大田に関しては前・中・後期、それぞれ時間で区切っての展示ですが、千葉はまさに画業総覧。巴水の最初期から絶筆までを一挙に展観しています。

「川瀬巴水 生誕130年記念」(前期) 大田区立郷土博物館(拙ブログ)

もちろん大田に三期通う(私はそのつもりです。)のも手ですが、全て追っかけるのは大変なこと。千葉ならほぼ一度で観覧出来ます。

続いて構成について。ほぼ大田と同様の時系列での展開です。大正から関東大震災前後、そして昭和に二次大戦前、さらに戦後の流れ。時間を追いながら巴水の制作を追っかけていく。また巴水は「旅の画人」とも呼ばれるほど多くの写生旅行をしましたが、本展ではとりわけ関東大震災後の8つの旅行に着目。旅した地と作品を参照するような工夫がなされています。

「浦安之残雪」昭和7年頃

一方で展示そのものは実にシンプルです。ともかく怒濤のように並ぶ巴水版画。しかもほぼ全ては渡邉木版の作品です。大田のように酒井川口合版や中嶋尚美社などの異なった版元の作品は一切ありません。

もっとも一部作品においては水彩やスケッチの参照、また試し摺りなどとの比較もありましたが、総じて大田に比べると素っ気ない印象も。また写生帖も大田では版画の下に置かれていましたが、千葉展では別のケースでまとめて展示。版画との比較はパネルに留まっています。

率直なところ展示の作りとしては大田の方が面白いかもしれません。ただシンプルな構成のおかげか、巴水の生き様、制作史を分かりやすい形で理解出来るのは千葉展です。それぞれに良さがある。この辺りは判断も分かれるのではないでしょうか。

「宮城県 安住村つがる橋」(水彩) 大正8年

ではいくつか巴水の版画を挙げながら展示の流れを追ってみます。

まずは東京十二題から「木場の夕暮れ」(大正9年)。巴水初期の作品です。木場の貯木場と電柱の取り合わせ。ノスタルジックな風景の中にある近代化の息吹。巴水はこのシリーズにおいていわゆる名所にこだわらず、自らの感性に趣くまま、気に入った地点を描いたのだとか。何気ない都市の一コマ。そこにこそ情感がある。そんな巴水のメッセージも感じます。

総じて静けさをたたえた巴水の風景。意外なほどに力強い一枚と出会いました。それが旅みやげ第二集の「越後うら浜」(大正10年)。描かれているのは荒波を進む小舟。海は岩にぶつかり大きな水しぶきをあげている。ダイナミックですらあります。

「東京二十景 新大橋」大正15年

関東大震災で多くの版木を失ってしまった巴水。しかしながら震災の翌月から102日間の大旅行に出かけ、精力的に日本各地の風景を描いていく。そして東京二十景です。うち「芝増上寺」(大正14年)と「馬込の月」(昭和5年)はそれぞれ3000、5000枚を販売した大ヒット作。他にも雨に濡れた路面の質感を巧みに表した「新大橋」(大正15年)、また岸辺の子犬が何とも寂し気な「明石町の雨後」(昭和3年)など傑作が目立ちます。巴水の画業の一つの頂点と言えるのかもしれません。

「上州法師温泉」昭和8年

東海道風景選集から有名な「日本橋(夜明)」(昭和15年)は水彩にあわせて写生帖も展示されていました。全く同じ構図ながらも橋で行き交う人の数などを微妙に変えています。また変えるといえば「修善寺の雨」(昭和8年)。巴水も大好きだったという温泉地の風景。修善寺の露天風呂を描いていますが、湯を浴びようとする人物が写生では男性、版画では女性と変わっている。また「上州法師温泉」(昭和8年)では写生の若い男性を版画では自らの姿に写しかえます。巴水の茶目っ気を感じます。

また巴水は昭和の一時期、朝鮮半島へと渡り、彼の地を写生、版画に制作します。朝鮮風景に続朝鮮風景のシリーズ。どれも巴水らしい抒情的な風景。初めて見る彼の地に魅せられたのでしょうか。写生帖にはかなり密度の濃いスケッチも残されていたそうです。

戦争の色が濃くなると巴水の版画制作も困難となります。またアメリカとの開戦によって巴水版画の海外販路も途絶。さらには物資不足が追い打ちをかけ、昭和19年には東京から塩原へ疎開しました。

「かちどき」昭和12年

しかしながらも必ずしも戦時体制から隔絶しているわけではないのも重要なところ。陸軍には「明ゆく富士」(昭和17年)を献納。また旧軍の行軍の様子を描いた「暁の渡河」(昭和12年)や、日の丸を揚げて万歳三唱する「かちどき」(昭和12年)なども残しています。これらはいわゆる戦争画として差し支えないかもしれません。

さて終戦です。巴水版画は進駐軍に大いに売れます。そして巴水自身も昭和23年に帰京。翌月からは九州に関西地方へと旅し、また多くの写生を行っていく。再び版画に取り組みはじめます。

「鯉のぼ利(香川県豊浜)」昭和23年

それにしても戦後の巴水。どう捉えればよいのでしょうか。美しいのは事実ながらも、どこか様式化した感は否めない。またモチーフはより懐古的でもある。ただその中でも昭和27年、文部省に依頼されて描いた「増上寺の雪」(昭和28年)は42度もの摺りを重ねたという力作。晩年の巴水が大正期以来、何度か取り上げた増上寺をまた取り上げる。巴水は原画にあった自動車を版画では消してしまった。何を意味するのでしょうか。

「平泉金色堂」昭和32年

絶筆の「平泉金色堂」が涙を誘います。最晩年には胃がんを患っていたという巴水。深々と降り積もる雪の中、金色堂へ向かって歩く僧侶の姿。それは人生を旅して歩いた巴水の終焉とも重なります。最後の最後の自画像。ぐっとこみ上げるものを感じました。

なお巴水展に続く所蔵作品展も充実。その名も「渡邊版ー新版画の精華」。巴水画をプロデュースした渡邉庄三郎の仕事を鑑みる展覧会です。

ここでは主に大正期の渡邉版の新版画を70点ほど展観。伊東深水に山村耕花。特に深水の「近江八景」は、巴水が木版の道を志す切っ掛けともなった作品です。また面白いのは外国人。フリッツ・カペラリ、チャールズ・バートレット、エリザベス・キースの三名。いずれも庄三郎と組んで新版画を制作した画家です。

巴水前史。そして新版画の全容をひも解かんとする内容。千葉市美ならではの好企画でした。

「東京二十景 明石町の雨後」昭和3年

図録には出品作の全ての図版が掲載されていました。また論文も数本。巴水の長女の方へのインタビュー記事もあります。迷わず購入しました。

最後に巡回の情報です。

千葉:千葉市美術館 2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

大阪:大阪高島屋7階グランドホール 2月26日(水)~3月10日(月)

横浜:横浜高島屋ギャラリー 3月19日(水)~3月31日(月)

山口:山口県立萩美術館・浦上記念館 4月26日(土)~6月8日(日)

京都:京都高島屋グランドホール 9月25日(水)~10月6日(月)

東京:日本橋高島屋8階ホール 2015年1月2日(金)~1月12日(月・祝)

一年にも及ぶ全国巡回。千葉から大阪、山口、京都などを経て最後は東京へと廻ります。ただし例えば日本橋高島屋。280点超の作品を一度に展示出来るのか、という気がしないこともありません。また千葉展では先にも触れた「渡邊版ー新版画の精華」を一緒に見られるのもポイント。関西や山口の方はまだしも、都内近郊の方々で、来年の横浜や日本橋を待つなら、絶対に千葉をおすすめします。

「房州鴨川」昭和9年

なお巴水は千葉の景色も描いています。展示では手賀沼や市川、そして浦安(今井橋も。)、また房州岩井(現南房総市)に鴨川や小湊など。10点近くが出ていました。巴水の辿った千葉を千葉の地で追体験する。地元の人間としては嬉しいところでした。

「川瀬巴水作品集/東京美術」

「川瀬巴水作品集/東京美術」感想が長くなりました。2014年1月19日までの開催です。もちろんおすすめします。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

会期:2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

休館:12/2、12/16、1/6の各月曜日。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:1/4~19にきものを着て来館すると観覧料2割引。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

*作品図版はいずれも渡邉木版美術画舗蔵。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )