都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

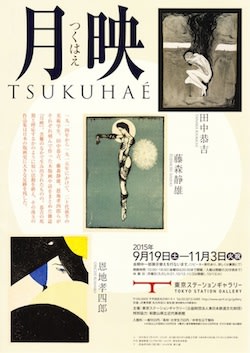

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」

9/19-11/3

東京ステーションギャラリーで開催中の「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」を見てきました。

今から100年前の1914年、まだ20代だった3人の美術学生が、自らの作品を世に送りだそうと、一冊の雑誌を刊行しました。

それが「月映」(つきはえ)。3人とは表題の通り田中恭吉、藤森静雄、恩地孝四郎です。結果的に田中が若くして亡くなったため、創刊から僅か1年にて終刊してしまいますが、彼らの残した詩や絵画は、今も多くの人の心を惹き付けてやみません。

はじまりは3人の出会いです。先に知り合ったのは田中と藤森。1911年、ともに東京美術学校予備科に入学。田中は日本画、藤森は西洋画を学びました。また同年、同じく予備科彫塑部志望に入学したのは恩地。後に2人と出合います。

その3年後に「月映」の刊行の話が持ち上がりました。と言ってもまずは出版社を探さなくてはなりません。すると「夢二画集」や「白樺」を出版していた洛陽堂が赤字覚悟で出版を引き受けました。また公刊「月映」の準備期間にいわゆる私家版も制作。当時は必ずしも主流ではなかった木版画の詩画集づくりに没頭しました。

藤森静雄「夜」 1914年 愛知県美術館

詩情豊かな藤森静雄、「夜のうた」からして魅惑的です。ピアノを前にした一人の男、鍵盤を叩いていますが、ピアノから広がるような白い斑紋の彫りが美しい。まるでピアノから奏でられた音が空間を満たしているかのようです。なお藤森は夜の景色がすこぶる良いもの。藍色に染まった夜に瞬いた白い星。夢幻的とも言える世界を作り上げます。

田中恭吉の「五月の呪」にも惹かれました。植物を前に手をあわせている男。裸でしょうか。全身からは白く毛羽立った光、言い換えればオーラのようなものが発せられています。強く祈るような仕草です。しかしながらタイトルには呪いとあります。田中は何故にこのような題をつけたのでしょうか。何やら強い念も感じられました。

恩地孝四郎「抒情 躍る」 1915年 愛知県美術館

後に抽象表現へと進んだ恩地、「よりそふもの」も面白い作品です。色面分割としたら言い過ぎでしょうか。曲線を用いては幾何学的な構成を作り上げます。そして突如現れるのが目。画面の向こうから何者かが覗き込んでくるかのようです。ただなぬ気配がありました。

これら3点はいずれも私家版「月映」のための作品です。ほか恩地の「キリストとマリア」も劇的で美しい。イエスの身体はもはや透き通っては魂がありません。手を広げてはまさに昇天しています。そして下にはマリアの姿。慟哭しています。身を大きく屈めては十字架を抱きかかえていました。

「月映」の構想前、1913年に田中は肺結核にかかったそうです。そして翌年には療養のために和歌山の実家へと帰りました。3人揃って東京で「月映」を制作した期間は僅か1ヶ月ほどです。以後は和歌山の田中と東京の藤森、恩地の間で手紙を交わしては「月映」の刊行を目指していきました。

公刊「月映」7輯 1915年11月発行 和歌山県立近代美術館

創刊号は1914年の9月。機械刷りです。200部限定で公刊されました。

田中が公刊「月映」のために制作した版画は有名な「冬虫夏草」ともう1点、計2点に過ぎません。そのかわりに詩歌を提供しては「月映」の制作に関わっていきます。編集を担当したのは恩地でした。

田中恭吉「冬虫夏草」 1914年 愛知県美術館

実は私が田中恭吉の名を知ったのも「冬虫夏草」でした。いつぞや何らかの展覧会で偶然出会い、一目で強く惹かれた一枚です。植物や自然に生命の営みを見出した田中、実際にも植物のモチーフを多く取り込んでいます。荒野に敢然と生える冬虫夏草。光を求めてはさも両手を広げるかのように葉をのばしています。死の不安云々とも語られる田中ですが、だからこその強い意志、生きることへの決意のようなものが感じられました。

1915年10月に田中は逝去。僅か23歳の若さで亡くなってしまいます。そして「月映」の制作もストップ。7輯の「SEPARATION」を最後に終刊となりました。

田中恭吉「死人とあとに残れるもの」 1914年 和歌山県立近代美術館

ただし田中の遺志は二人に受け継がれます。例えば死後、藤森と恩地によって田中の遺作展を開催。さらには生前、田中は萩原朔太郎に挿画の仕事を頼まれていましたが、それを恩地の装丁で実現。田中のペン画である「心原幽趣」を、萩原の詩集「月に吠える」の挿画に掲載します。いわば遺作と呼べる一連の作品も胸を打ちました。

藤森静雄「亡びゆく肉」 1915年 愛知県美術館

作品のほか手紙などの資料も多数。なにせ出品は全部で340点です。また私家版と公刊を比べることで、手刷りと機械刷りの違いを見ることも出来ます。質量ともに申し分ありません。

会期中に展示替えがあります。ただし「リピーター割」として半券を提示すると2回目は500円で観覧出来ます。

前期:9月19日~10月12日

後期:10月14日~11月3日

巡回先の評判を耳にしていましたが、期待通りに見応えのある展覧会でした。図録も大変に良く出来ています。図版ほか論考多数。永久保存版になるのではないでしょうか。

「田中恭吉 ひそめるもの/玲風書房」

「田中恭吉 ひそめるもの/玲風書房」

もちろん後期も出かけるつもりです。11月3日まで開催されています。これはおすすめします。

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」 東京ステーションギャラリー

会期:9月19日(土)~11月3日(火・祝)

休館:月曜日。但し9/21、10/12、11/2は開館。10/13。

料金:一般900円、高校・大学生700円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は100円引。

*リピーター割:会期中、半券を受付に提示すると入館料が500円。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

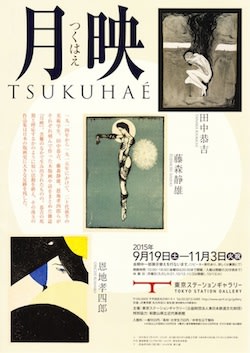

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」

9/19-11/3

東京ステーションギャラリーで開催中の「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」を見てきました。

今から100年前の1914年、まだ20代だった3人の美術学生が、自らの作品を世に送りだそうと、一冊の雑誌を刊行しました。

それが「月映」(つきはえ)。3人とは表題の通り田中恭吉、藤森静雄、恩地孝四郎です。結果的に田中が若くして亡くなったため、創刊から僅か1年にて終刊してしまいますが、彼らの残した詩や絵画は、今も多くの人の心を惹き付けてやみません。

はじまりは3人の出会いです。先に知り合ったのは田中と藤森。1911年、ともに東京美術学校予備科に入学。田中は日本画、藤森は西洋画を学びました。また同年、同じく予備科彫塑部志望に入学したのは恩地。後に2人と出合います。

その3年後に「月映」の刊行の話が持ち上がりました。と言ってもまずは出版社を探さなくてはなりません。すると「夢二画集」や「白樺」を出版していた洛陽堂が赤字覚悟で出版を引き受けました。また公刊「月映」の準備期間にいわゆる私家版も制作。当時は必ずしも主流ではなかった木版画の詩画集づくりに没頭しました。

藤森静雄「夜」 1914年 愛知県美術館

詩情豊かな藤森静雄、「夜のうた」からして魅惑的です。ピアノを前にした一人の男、鍵盤を叩いていますが、ピアノから広がるような白い斑紋の彫りが美しい。まるでピアノから奏でられた音が空間を満たしているかのようです。なお藤森は夜の景色がすこぶる良いもの。藍色に染まった夜に瞬いた白い星。夢幻的とも言える世界を作り上げます。

田中恭吉の「五月の呪」にも惹かれました。植物を前に手をあわせている男。裸でしょうか。全身からは白く毛羽立った光、言い換えればオーラのようなものが発せられています。強く祈るような仕草です。しかしながらタイトルには呪いとあります。田中は何故にこのような題をつけたのでしょうか。何やら強い念も感じられました。

恩地孝四郎「抒情 躍る」 1915年 愛知県美術館

後に抽象表現へと進んだ恩地、「よりそふもの」も面白い作品です。色面分割としたら言い過ぎでしょうか。曲線を用いては幾何学的な構成を作り上げます。そして突如現れるのが目。画面の向こうから何者かが覗き込んでくるかのようです。ただなぬ気配がありました。

これら3点はいずれも私家版「月映」のための作品です。ほか恩地の「キリストとマリア」も劇的で美しい。イエスの身体はもはや透き通っては魂がありません。手を広げてはまさに昇天しています。そして下にはマリアの姿。慟哭しています。身を大きく屈めては十字架を抱きかかえていました。

「月映」の構想前、1913年に田中は肺結核にかかったそうです。そして翌年には療養のために和歌山の実家へと帰りました。3人揃って東京で「月映」を制作した期間は僅か1ヶ月ほどです。以後は和歌山の田中と東京の藤森、恩地の間で手紙を交わしては「月映」の刊行を目指していきました。

公刊「月映」7輯 1915年11月発行 和歌山県立近代美術館

創刊号は1914年の9月。機械刷りです。200部限定で公刊されました。

田中が公刊「月映」のために制作した版画は有名な「冬虫夏草」ともう1点、計2点に過ぎません。そのかわりに詩歌を提供しては「月映」の制作に関わっていきます。編集を担当したのは恩地でした。

田中恭吉「冬虫夏草」 1914年 愛知県美術館

実は私が田中恭吉の名を知ったのも「冬虫夏草」でした。いつぞや何らかの展覧会で偶然出会い、一目で強く惹かれた一枚です。植物や自然に生命の営みを見出した田中、実際にも植物のモチーフを多く取り込んでいます。荒野に敢然と生える冬虫夏草。光を求めてはさも両手を広げるかのように葉をのばしています。死の不安云々とも語られる田中ですが、だからこその強い意志、生きることへの決意のようなものが感じられました。

1915年10月に田中は逝去。僅か23歳の若さで亡くなってしまいます。そして「月映」の制作もストップ。7輯の「SEPARATION」を最後に終刊となりました。

田中恭吉「死人とあとに残れるもの」 1914年 和歌山県立近代美術館

ただし田中の遺志は二人に受け継がれます。例えば死後、藤森と恩地によって田中の遺作展を開催。さらには生前、田中は萩原朔太郎に挿画の仕事を頼まれていましたが、それを恩地の装丁で実現。田中のペン画である「心原幽趣」を、萩原の詩集「月に吠える」の挿画に掲載します。いわば遺作と呼べる一連の作品も胸を打ちました。

藤森静雄「亡びゆく肉」 1915年 愛知県美術館

作品のほか手紙などの資料も多数。なにせ出品は全部で340点です。また私家版と公刊を比べることで、手刷りと機械刷りの違いを見ることも出来ます。質量ともに申し分ありません。

会期中に展示替えがあります。ただし「リピーター割」として半券を提示すると2回目は500円で観覧出来ます。

前期:9月19日~10月12日

後期:10月14日~11月3日

巡回先の評判を耳にしていましたが、期待通りに見応えのある展覧会でした。図録も大変に良く出来ています。図版ほか論考多数。永久保存版になるのではないでしょうか。

「田中恭吉 ひそめるもの/玲風書房」

「田中恭吉 ひそめるもの/玲風書房」もちろん後期も出かけるつもりです。11月3日まで開催されています。これはおすすめします。

「『月映(つくはえ)』田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎」 東京ステーションギャラリー

会期:9月19日(土)~11月3日(火・祝)

休館:月曜日。但し9/21、10/12、11/2は開館。10/13。

料金:一般900円、高校・大学生700円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は100円引。

*リピーター割:会期中、半券を受付に提示すると入館料が500円。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )