都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

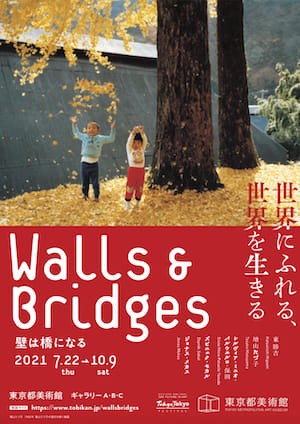

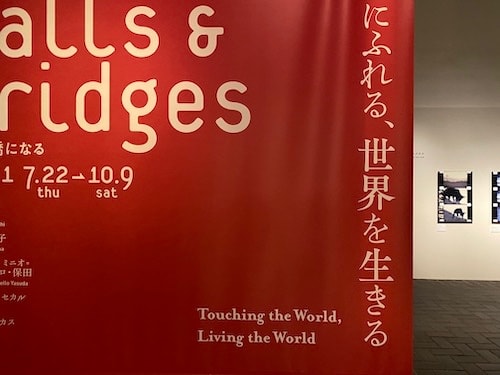

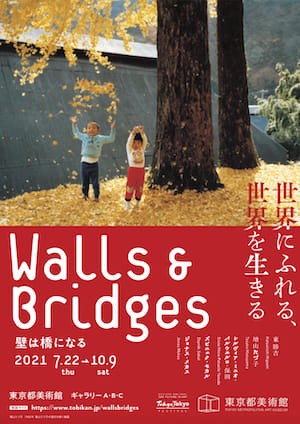

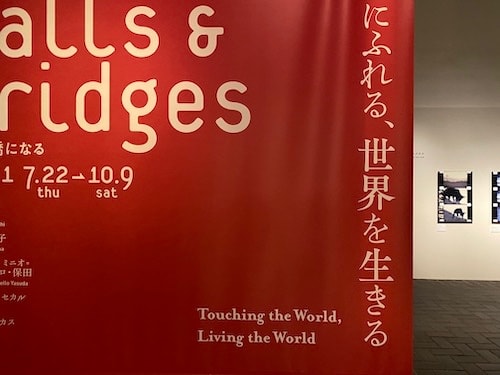

「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」 東京都美術館

東京都美術館

「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」

2021/7/22~10/9

国籍や表現の手段こそ異なりながらも、それぞれが自らを取り巻く障壁を取り除け、生きるために制作を続けた5名の作り手(表現者)を紹介する展覧会が、東京都美術館にて開かれています。

それが「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」で、日本の東勝吉と増山たづ子、リトアニア出身のジョナス・メカス、チェコスロバキアのスビニェク・セカル、さらにはイタリアに生まれ、後年に日本へ移ったシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田の作品が展示されていました。

ジョナス・メカス 展示風景

まずリトアニアのジョナス・メカスが手掛けたのは、家族や友人たちを映した「日記映画」と呼ばれる作品で、会場では映像と撮影したフィルムをプリントした「静止した映画フィルム」が並んでいました。

メカスは反ナチス運動により強制収容所に収監されると、戦後はニューヨークへと亡命し、職を点々とするなど貧しい生活を送りました。

そうした中、借金をして「ボレックス」というゼンマイ仕掛けの映画用カメラを購入すると、身の回りの日常の光景を撮りはじめました。メカスの映画にはシナリオも俳優も登場せず、ただ日頃の暮らしのみが捉えられていて、そこには手振れや不自然な光の明滅なども有り体に記録されました。

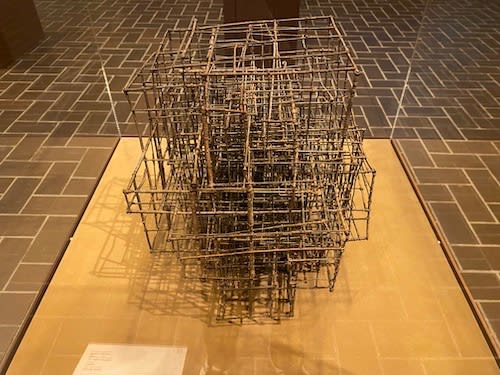

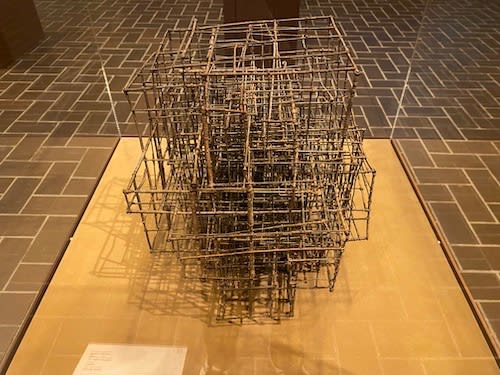

スビニェク・セカル「十字架」 制作年不詳 個人蔵

メカスと同じく、反ナチス運動に加わっていたのが、チェコスロバキアのスビニェク・セカルでした。収容所から解放されたセカルは戦後、装丁などを仕事としつつ彫刻を制作していて、60歳を過ぎてからは箱状の作品を作るようになりました。

スビニェク・セカル「球体と日本の矢のある箱」 1989〜92年 個人蔵

それはあたかも監獄を連想させるような形をしていて、セカルの収容所での死にまつわる記憶を思わせました。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田「花の咲く野」 1960年代 神奈川県立近代美術館

このセカルの彫刻とともに展示されたのは、敬虔なクリスチャンでもあったシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田の作品でした。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田「シエナの聖カタリナ像とその生涯の浮彫り」(部分) 1980〜84年 聖カタリナ大学

ローマで美術を学んだ彼女は、パリで日本人の青年と結婚した後、日本へ拠点を移すと育児に専念し、表立った制作をすることはありませんでした。よって完成したものは、教会から依頼されたブロンズ像や油彩画などの僅かな作品に限られました。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田「樹下に遊ぶ幼児イエスと聖母(シートNo.73)」 1970年代 神奈川県立近代美術館

しかし家族が寝静まった夜半、まな板や広告のチラシといった身近な素材を用い、レリーフやコラージュを制作していて、亡くなった後に夫が整理して今に残されました。それらの作品にはキリスト教の主題が目立っていて、信仰と制作を等しく捉えた彼女の生き様がにじみ出ているようにも思えました。

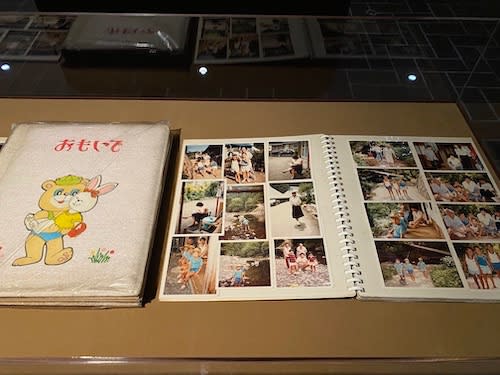

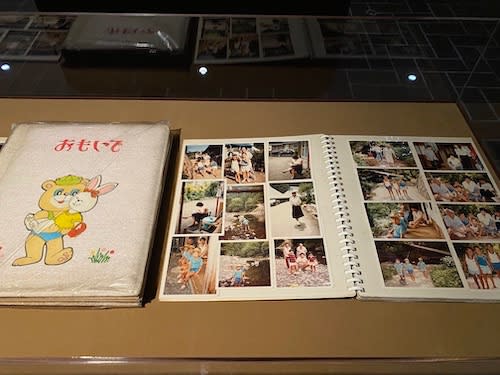

増山たづ子 展示風景

展示室を埋め尽くさんとばかりに連なる写真も印象に深いのではないでしょうか。これらは自らの故郷であり、ダム建設のために水没が決まった村を捉えた増山たづ子の写真で、村の記憶の全てを残すべく、人々から祭りや自然の風景までを撮影しました。

60歳を過ぎてから撮影をはじめた増山は、88歳にて亡くなるまで実に10万カット、600冊ものアルバムが残しました。

増山は第二次世界大戦に従軍して、おそらく戦死した夫がもし帰還した時に、故郷が水没していたというのはあまりにも忍びないと考え、撮影を思い立ったとしています。その膨大なる写真を目にすると、増山の故郷、そして夫への愛までが感じられるかのようでした。

東勝吉「湯布院 馬車 六所様から」 1999年 由布院アートストック

83歳を過ぎてから絵筆をとり、故郷をはじめとした自然の風景を描き続けた東勝吉の絵画にも胸を打たれました。

東勝吉「由布院の春」 1998年 由布院アートストック

大分県の日田にて林業を営んでいた東は、78歳にて老人ホームに入所すると、園長から水彩絵の具を贈られたことを契機に、由布岳などの風景を描くようになりました。それまでの東には美術を嗜む習慣はなく、全てが独学でもありました。

東勝吉「高千穂の二上山」 1995年 由布院アートストック

雄大な自然や桜や紅葉を色彩鮮やかに描いた風景画には、東が長く自然とともに暮らした経験が垣間見えるとともに、いわば自然賛歌というべきメッセージが込められているようにも思えました。また水彩でありながら、千切り絵のような味わいがあるのも魅力的かもしれません。

5名とも表現の方法や境遇もさまざまではありますが、作ることを通して、生きることへの強い意志が感じられるのではないでしょうか。必ずしも世によく知られた芸術家ではなく、私自身もはじめて接する作品ばかりでしたが、想像以上に心を惹かれるものを感じました。

ちょうど今日、9月18日からはじまった「ゴッホ展─響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケット(半券可)を提示すると割引で入場できます。

10月9日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2021年7月22日(木・祝)~10月9日(土)

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、9月21日(火)。ただし9月20日(月・祝)は開室。

料金:一般800円、65歳以上500円。学生以下無料。

*特別展「イサム・ノグチ 発見の道」、及び「ゴッホ展─響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケット(半券可)にて300円引。

*10月1日(金)は「都民の日」により無料

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」

2021/7/22~10/9

国籍や表現の手段こそ異なりながらも、それぞれが自らを取り巻く障壁を取り除け、生きるために制作を続けた5名の作り手(表現者)を紹介する展覧会が、東京都美術館にて開かれています。

それが「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」で、日本の東勝吉と増山たづ子、リトアニア出身のジョナス・メカス、チェコスロバキアのスビニェク・セカル、さらにはイタリアに生まれ、後年に日本へ移ったシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田の作品が展示されていました。

ジョナス・メカス 展示風景

まずリトアニアのジョナス・メカスが手掛けたのは、家族や友人たちを映した「日記映画」と呼ばれる作品で、会場では映像と撮影したフィルムをプリントした「静止した映画フィルム」が並んでいました。

メカスは反ナチス運動により強制収容所に収監されると、戦後はニューヨークへと亡命し、職を点々とするなど貧しい生活を送りました。

そうした中、借金をして「ボレックス」というゼンマイ仕掛けの映画用カメラを購入すると、身の回りの日常の光景を撮りはじめました。メカスの映画にはシナリオも俳優も登場せず、ただ日頃の暮らしのみが捉えられていて、そこには手振れや不自然な光の明滅なども有り体に記録されました。

スビニェク・セカル「十字架」 制作年不詳 個人蔵

メカスと同じく、反ナチス運動に加わっていたのが、チェコスロバキアのスビニェク・セカルでした。収容所から解放されたセカルは戦後、装丁などを仕事としつつ彫刻を制作していて、60歳を過ぎてからは箱状の作品を作るようになりました。

スビニェク・セカル「球体と日本の矢のある箱」 1989〜92年 個人蔵

それはあたかも監獄を連想させるような形をしていて、セカルの収容所での死にまつわる記憶を思わせました。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田「花の咲く野」 1960年代 神奈川県立近代美術館

このセカルの彫刻とともに展示されたのは、敬虔なクリスチャンでもあったシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田の作品でした。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田「シエナの聖カタリナ像とその生涯の浮彫り」(部分) 1980〜84年 聖カタリナ大学

ローマで美術を学んだ彼女は、パリで日本人の青年と結婚した後、日本へ拠点を移すと育児に専念し、表立った制作をすることはありませんでした。よって完成したものは、教会から依頼されたブロンズ像や油彩画などの僅かな作品に限られました。

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田「樹下に遊ぶ幼児イエスと聖母(シートNo.73)」 1970年代 神奈川県立近代美術館

しかし家族が寝静まった夜半、まな板や広告のチラシといった身近な素材を用い、レリーフやコラージュを制作していて、亡くなった後に夫が整理して今に残されました。それらの作品にはキリスト教の主題が目立っていて、信仰と制作を等しく捉えた彼女の生き様がにじみ出ているようにも思えました。

増山たづ子 展示風景

展示室を埋め尽くさんとばかりに連なる写真も印象に深いのではないでしょうか。これらは自らの故郷であり、ダム建設のために水没が決まった村を捉えた増山たづ子の写真で、村の記憶の全てを残すべく、人々から祭りや自然の風景までを撮影しました。

60歳を過ぎてから撮影をはじめた増山は、88歳にて亡くなるまで実に10万カット、600冊ものアルバムが残しました。

増山は第二次世界大戦に従軍して、おそらく戦死した夫がもし帰還した時に、故郷が水没していたというのはあまりにも忍びないと考え、撮影を思い立ったとしています。その膨大なる写真を目にすると、増山の故郷、そして夫への愛までが感じられるかのようでした。

東勝吉「湯布院 馬車 六所様から」 1999年 由布院アートストック

83歳を過ぎてから絵筆をとり、故郷をはじめとした自然の風景を描き続けた東勝吉の絵画にも胸を打たれました。

東勝吉「由布院の春」 1998年 由布院アートストック

大分県の日田にて林業を営んでいた東は、78歳にて老人ホームに入所すると、園長から水彩絵の具を贈られたことを契機に、由布岳などの風景を描くようになりました。それまでの東には美術を嗜む習慣はなく、全てが独学でもありました。

東勝吉「高千穂の二上山」 1995年 由布院アートストック

雄大な自然や桜や紅葉を色彩鮮やかに描いた風景画には、東が長く自然とともに暮らした経験が垣間見えるとともに、いわば自然賛歌というべきメッセージが込められているようにも思えました。また水彩でありながら、千切り絵のような味わいがあるのも魅力的かもしれません。

5名とも表現の方法や境遇もさまざまではありますが、作ることを通して、生きることへの強い意志が感じられるのではないでしょうか。必ずしも世によく知られた芸術家ではなく、私自身もはじめて接する作品ばかりでしたが、想像以上に心を惹かれるものを感じました。

【割引実施】#wallsandbridges 展入口で、#ゴッホ展(9月18日~ )のチケットを見せると、当日一般料金から300円引きとなり、500円でご覧いただけます。https://t.co/nGFw4ZErOk#壁は橋になる#東京都美術館#事前予約不要#学生無料 pic.twitter.com/GzbgZqYggc

— 東京都美術館 (@tobikan_jp) September 16, 2021

ちょうど今日、9月18日からはじまった「ゴッホ展─響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケット(半券可)を提示すると割引で入場できます。

10月9日まで開催されています。おすすめしたいと思います。

「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2021年7月22日(木・祝)~10月9日(土)

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、9月21日(火)。ただし9月20日(月・祝)は開室。

料金:一般800円、65歳以上500円。学生以下無料。

*特別展「イサム・ノグチ 発見の道」、及び「ゴッホ展─響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケット(半券可)にて300円引。

*10月1日(金)は「都民の日」により無料

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )