都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「吉岡徳仁ークリスタライズ」 東京都現代美術館

東京都現代美術館

「吉岡徳仁ークリスタライズ」

2013/10/3~2014/1/19

東京都現代美術館で開催中の「吉岡徳仁ークリスタライズ」を見てきました。

いわゆるアートのみならず、デザインや建築などの様々なジャンルにて活動を展開する吉岡徳仁(1967~)。その公立館としては初めての個展が、東京都現代美術館で行われています。

会場内はいくつかの作品において撮影(携帯カメラのみ。)が可能でした。以下、写真を交えながら、ごく簡単に展示の様子をまとめてみます。

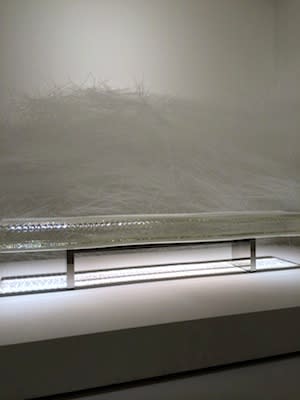

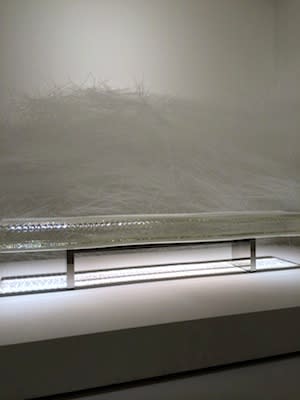

吉岡徳仁「ウォーターブロック」2002年 optical glass, stainless, steel

はじめは「ウォーターブロック」、吉岡ではお馴染みともいえるガラスのベンチです。眩しいほどの輝き、そして驚くほどの透明感。ずしりと沈み込むような重み。ホワイトキューブでもよく映えますが、着目したいのは背景に見えるストロー状のレリーフ。実はこれ、空間を仕切るための間仕切りです。そしてこのストローは展覧会全体においてもかなりの比重を占めています。

そのボリューム自体がまた結晶のようでもある。観客はストローによって仕切られた順路を縫うようにして進みます。いわば作品そのものよりも目立っていたストロー。展示の印象を半ば決定付ける仕掛けでもありました。

吉岡徳仁「ウォーターブロック」2002年 optical glass, stainless, steel

さて輝くベンチを見ていると何やら耳にクラシック音楽の調べが。チャイコフスキーの白鳥の湖です。吉岡はこの曲を自然結晶に聞かせて成長させていく。その証しを一つの絵画平面として立ち上げました。

何故に白鳥の湖という気がしないでもありませんが、結晶体の描く紋様は実に美しい。ここは素直に惹かれました。

吉岡徳仁「虹の教会」2010年 crystal prism glass, stainless steel

アトリウムへと進みましょう。天高くそびえ立つのは「虹の教会」です。マティスの「ロザリオ礼拝堂」を経験した吉岡が、その光をこの木場の空間に再現する。500個ものクリスタルプリズムを集積したステンドグラスから光が放たれます。

吉岡徳仁「虹の教会」(部分)2010年 crystal prism glass, stainless steel

この吹き抜けならではの巨大なインスタレーション。光は反対側の壁にも到達して虹を生み出します。見る側の立ち位置によっても変化。またここでは「ウォーターブロック」に座ることも可能です。しばし「奇跡の光」(キャプションより)を浴びて楽しみました。

素材と作品との関わりについてはラストの「ハニーポップ」が興味深いのではないでしょうか。120枚の紙を広げてハニカム、ようは蜂の巣状の構造をつくり、椅子のフォルムに仕立てる。また紙という柔らかい素材の特性か、座ることで人間の形状が記憶されるそうです。その他に植物繊維を取り込んだ作品も。こちらは何と焼き上げて椅子の形にしています。結晶や光。そして大掛かりなインスタレーション。確かにどれも吉岡ならではの美意識を感じますが、私としてはこのシンプルな椅子に一番惹かれました。

吉岡徳仁「虹の教会」2010年 crystal prism glass, stainless steel

吉岡というと森美術館の「ネーチャー・センス」(2010年)を思い出します。その際は冒頭を飾った巨大なインスタレーション、「スノー」に感銘したものでしたが、率直なところ今回はそれを超えるような強い印象を得られませんでした。都現美という広くまた重い箱。それを一人のアーティストがどう埋めて、どう効果的に見せるのか。その辺の難しさも感じました。

「吉岡徳仁 クリスタライズ/青幻舎」

「吉岡徳仁 クリスタライズ/青幻舎」

会場内、混雑というほどではありませんでしたが、それなりに賑わっていました。なおミュージアムショップにも作品が展示されています。こちらもお忘れなく。

2014年1月19日までの開催です。

「吉岡徳仁ークリスタライズ」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2013年10月3日(木)~2014年1月19日(日)

休館:月曜日。但し10/14、11/4、12/23、2014/1/13は開館。10/15、11/5、12/24、年末年始(12/28~1/1)、2014/1/14は休館。

時間:10:00~18:00

料金:一般1100(880)円 、大学生・65歳以上800(640)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*本展チケットで「MOTコレクション」観覧可。「うさぎスマッシュ展」とのセット券あり。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「吉岡徳仁ークリスタライズ」

2013/10/3~2014/1/19

東京都現代美術館で開催中の「吉岡徳仁ークリスタライズ」を見てきました。

いわゆるアートのみならず、デザインや建築などの様々なジャンルにて活動を展開する吉岡徳仁(1967~)。その公立館としては初めての個展が、東京都現代美術館で行われています。

会場内はいくつかの作品において撮影(携帯カメラのみ。)が可能でした。以下、写真を交えながら、ごく簡単に展示の様子をまとめてみます。

吉岡徳仁「ウォーターブロック」2002年 optical glass, stainless, steel

はじめは「ウォーターブロック」、吉岡ではお馴染みともいえるガラスのベンチです。眩しいほどの輝き、そして驚くほどの透明感。ずしりと沈み込むような重み。ホワイトキューブでもよく映えますが、着目したいのは背景に見えるストロー状のレリーフ。実はこれ、空間を仕切るための間仕切りです。そしてこのストローは展覧会全体においてもかなりの比重を占めています。

そのボリューム自体がまた結晶のようでもある。観客はストローによって仕切られた順路を縫うようにして進みます。いわば作品そのものよりも目立っていたストロー。展示の印象を半ば決定付ける仕掛けでもありました。

吉岡徳仁「ウォーターブロック」2002年 optical glass, stainless, steel

さて輝くベンチを見ていると何やら耳にクラシック音楽の調べが。チャイコフスキーの白鳥の湖です。吉岡はこの曲を自然結晶に聞かせて成長させていく。その証しを一つの絵画平面として立ち上げました。

何故に白鳥の湖という気がしないでもありませんが、結晶体の描く紋様は実に美しい。ここは素直に惹かれました。

吉岡徳仁「虹の教会」2010年 crystal prism glass, stainless steel

アトリウムへと進みましょう。天高くそびえ立つのは「虹の教会」です。マティスの「ロザリオ礼拝堂」を経験した吉岡が、その光をこの木場の空間に再現する。500個ものクリスタルプリズムを集積したステンドグラスから光が放たれます。

吉岡徳仁「虹の教会」(部分)2010年 crystal prism glass, stainless steel

この吹き抜けならではの巨大なインスタレーション。光は反対側の壁にも到達して虹を生み出します。見る側の立ち位置によっても変化。またここでは「ウォーターブロック」に座ることも可能です。しばし「奇跡の光」(キャプションより)を浴びて楽しみました。

素材と作品との関わりについてはラストの「ハニーポップ」が興味深いのではないでしょうか。120枚の紙を広げてハニカム、ようは蜂の巣状の構造をつくり、椅子のフォルムに仕立てる。また紙という柔らかい素材の特性か、座ることで人間の形状が記憶されるそうです。その他に植物繊維を取り込んだ作品も。こちらは何と焼き上げて椅子の形にしています。結晶や光。そして大掛かりなインスタレーション。確かにどれも吉岡ならではの美意識を感じますが、私としてはこのシンプルな椅子に一番惹かれました。

吉岡徳仁「虹の教会」2010年 crystal prism glass, stainless steel

吉岡というと森美術館の「ネーチャー・センス」(2010年)を思い出します。その際は冒頭を飾った巨大なインスタレーション、「スノー」に感銘したものでしたが、率直なところ今回はそれを超えるような強い印象を得られませんでした。都現美という広くまた重い箱。それを一人のアーティストがどう埋めて、どう効果的に見せるのか。その辺の難しさも感じました。

「吉岡徳仁 クリスタライズ/青幻舎」

「吉岡徳仁 クリスタライズ/青幻舎」会場内、混雑というほどではありませんでしたが、それなりに賑わっていました。なおミュージアムショップにも作品が展示されています。こちらもお忘れなく。

2014年1月19日までの開催です。

「吉岡徳仁ークリスタライズ」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2013年10月3日(木)~2014年1月19日(日)

休館:月曜日。但し10/14、11/4、12/23、2014/1/13は開館。10/15、11/5、12/24、年末年始(12/28~1/1)、2014/1/14は休館。

時間:10:00~18:00

料金:一般1100(880)円 、大学生・65歳以上800(640)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*本展チケットで「MOTコレクション」観覧可。「うさぎスマッシュ展」とのセット券あり。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」 タカ・イシイギャラリー

タカ・イシイギャラリー

「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」

11/30~12/21

タカ・イシイギャラリーで開催中の「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」を見てきました。

水へ潜り、洞窟を歩き、森を彷徨う少女。

1963年生まれの村瀬恭子は、1989年に愛知県立芸術大学の大学院を修了。その後はドイツへと留学。以来、現地に在住し活動。国内外の美術館やギャラリーで作品を発表してきました。

その村瀬が東京では約3年ぶりとなる個展を開催しています。

展示はいずれも新作のペインティング10点。もちろん主人公は少女です。淡いエメラルドグリーンの波間を歩いて立つ。網を投げて捕まえたのは貝殻か魚なのか。幻想的なモチーフに瑞々しい色彩感覚。それでいて線は驚くほどに繊細。あたかも髪の毛が風に靡くかのように柔らかい。また地とモチーフは時に溶け合って反転する。複雑に組み合っています。

実は3年間の個展もここタカ・イシイでの開催でした。私もその時に惹かれたわけですが、かの展示と比べるとモチーフが際立つ、言わば明瞭になっている印象を受けます。

かつてはもっとシュール、半ば夢の中を覗き込んでいるようなイメージでしたが、今回は比較的ハッキリと描かれた海、貝、魚に少女。構図もシンプル。具象的です。そして作品には統一感があります。空間をぐるりと取り囲むキャンバス。何か一つの物語を紡ぐかのように並んでいる。少女の旅はどこに到達するのか。見ていると追体験しているような気分にもさせられました。

3年ぶりの少女との再会。変わった部分と変わらない部分。興味深いものがありました。

12月21日まで開催されています。

「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」 タカ・イシイギャラリー

会期:11月30日(土)~12月21日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 5階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分。

*作品図版は、村瀬恭子「Fishing(Morning)」2013年 油彩、色鉛筆、綿布

「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」

11/30~12/21

タカ・イシイギャラリーで開催中の「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」を見てきました。

水へ潜り、洞窟を歩き、森を彷徨う少女。

1963年生まれの村瀬恭子は、1989年に愛知県立芸術大学の大学院を修了。その後はドイツへと留学。以来、現地に在住し活動。国内外の美術館やギャラリーで作品を発表してきました。

その村瀬が東京では約3年ぶりとなる個展を開催しています。

展示はいずれも新作のペインティング10点。もちろん主人公は少女です。淡いエメラルドグリーンの波間を歩いて立つ。網を投げて捕まえたのは貝殻か魚なのか。幻想的なモチーフに瑞々しい色彩感覚。それでいて線は驚くほどに繊細。あたかも髪の毛が風に靡くかのように柔らかい。また地とモチーフは時に溶け合って反転する。複雑に組み合っています。

実は3年間の個展もここタカ・イシイでの開催でした。私もその時に惹かれたわけですが、かの展示と比べるとモチーフが際立つ、言わば明瞭になっている印象を受けます。

かつてはもっとシュール、半ば夢の中を覗き込んでいるようなイメージでしたが、今回は比較的ハッキリと描かれた海、貝、魚に少女。構図もシンプル。具象的です。そして作品には統一感があります。空間をぐるりと取り囲むキャンバス。何か一つの物語を紡ぐかのように並んでいる。少女の旅はどこに到達するのか。見ていると追体験しているような気分にもさせられました。

3年ぶりの少女との再会。変わった部分と変わらない部分。興味深いものがありました。

12月21日まで開催されています。

「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」 タカ・イシイギャラリー

会期:11月30日(土)~12月21日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00~19:00

住所:江東区清澄1-3-2 5階

交通:東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩7分。

*作品図版は、村瀬恭子「Fishing(Morning)」2013年 油彩、色鉛筆、綿布

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

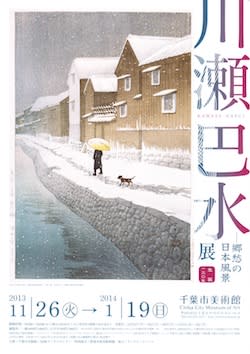

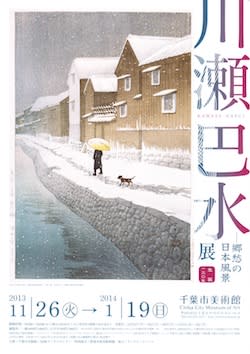

「生誕130年 川瀬巴水展」 千葉市美術館

千葉市美術館

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

2013/11/26~2014/1/19

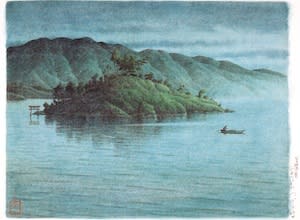

千葉市美術館で開催中の「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」を見てきました。

今年生誕130年を迎えた川瀬巴水。いわゆるHASUIこと巴水版画は海外で北斎や広重と肩を並べるほど人気。また特に近年は国内での評価も高まってきました。

本展ではその巴水の画業を紹介。しかも千葉を皮切りに全国へと巡回します。まさに巴水イヤーに相応しい展覧会が始まりました。

さて巴水展といえば、所縁の地、馬込の大田区立郷土博物館でも行われているところ。私も既に前期展示を見て来ましたが、大田区博と千葉市美の巴水展。何が違うのか。まずはその点を中心に千葉展の見どころをまとめてみます。

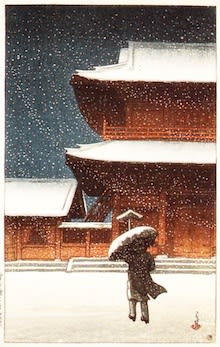

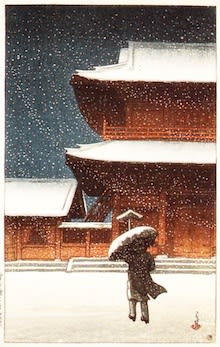

「雪の増上寺」大正11年

まずは出品数から。版画240点に写生帖50点弱で計280点。大田は全部で500点です。千葉の方が少ないと思われるかもしれませんが、大田は三期制。2度の展示替えがあります。一方、千葉は一部の写生帖を除いて入れ替えなし。つまり一度により多くまとめてみられるわけです。

また大田に関しては前・中・後期、それぞれ時間で区切っての展示ですが、千葉はまさに画業総覧。巴水の最初期から絶筆までを一挙に展観しています。

「川瀬巴水 生誕130年記念」(前期) 大田区立郷土博物館(拙ブログ)

もちろん大田に三期通う(私はそのつもりです。)のも手ですが、全て追っかけるのは大変なこと。千葉ならほぼ一度で観覧出来ます。

続いて構成について。ほぼ大田と同様の時系列での展開です。大正から関東大震災前後、そして昭和に二次大戦前、さらに戦後の流れ。時間を追いながら巴水の制作を追っかけていく。また巴水は「旅の画人」とも呼ばれるほど多くの写生旅行をしましたが、本展ではとりわけ関東大震災後の8つの旅行に着目。旅した地と作品を参照するような工夫がなされています。

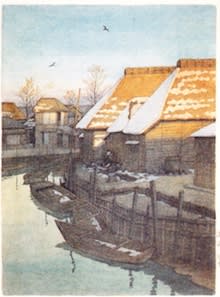

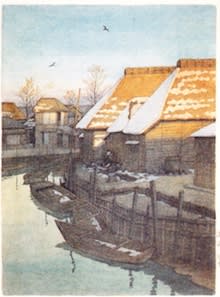

「浦安之残雪」昭和7年頃

一方で展示そのものは実にシンプルです。ともかく怒濤のように並ぶ巴水版画。しかもほぼ全ては渡邉木版の作品です。大田のように酒井川口合版や中嶋尚美社などの異なった版元の作品は一切ありません。

もっとも一部作品においては水彩やスケッチの参照、また試し摺りなどとの比較もありましたが、総じて大田に比べると素っ気ない印象も。また写生帖も大田では版画の下に置かれていましたが、千葉展では別のケースでまとめて展示。版画との比較はパネルに留まっています。

率直なところ展示の作りとしては大田の方が面白いかもしれません。ただシンプルな構成のおかげか、巴水の生き様、制作史を分かりやすい形で理解出来るのは千葉展です。それぞれに良さがある。この辺りは判断も分かれるのではないでしょうか。

「宮城県 安住村つがる橋」(水彩) 大正8年

ではいくつか巴水の版画を挙げながら展示の流れを追ってみます。

まずは東京十二題から「木場の夕暮れ」(大正9年)。巴水初期の作品です。木場の貯木場と電柱の取り合わせ。ノスタルジックな風景の中にある近代化の息吹。巴水はこのシリーズにおいていわゆる名所にこだわらず、自らの感性に趣くまま、気に入った地点を描いたのだとか。何気ない都市の一コマ。そこにこそ情感がある。そんな巴水のメッセージも感じます。

総じて静けさをたたえた巴水の風景。意外なほどに力強い一枚と出会いました。それが旅みやげ第二集の「越後うら浜」(大正10年)。描かれているのは荒波を進む小舟。海は岩にぶつかり大きな水しぶきをあげている。ダイナミックですらあります。

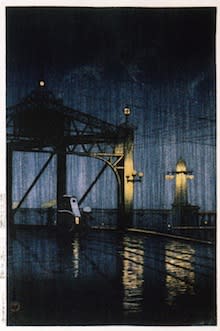

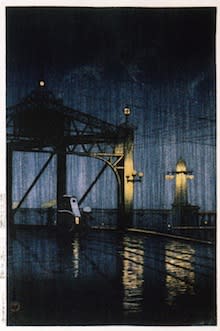

「東京二十景 新大橋」大正15年

関東大震災で多くの版木を失ってしまった巴水。しかしながら震災の翌月から102日間の大旅行に出かけ、精力的に日本各地の風景を描いていく。そして東京二十景です。うち「芝増上寺」(大正14年)と「馬込の月」(昭和5年)はそれぞれ3000、5000枚を販売した大ヒット作。他にも雨に濡れた路面の質感を巧みに表した「新大橋」(大正15年)、また岸辺の子犬が何とも寂し気な「明石町の雨後」(昭和3年)など傑作が目立ちます。巴水の画業の一つの頂点と言えるのかもしれません。

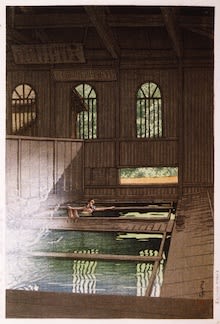

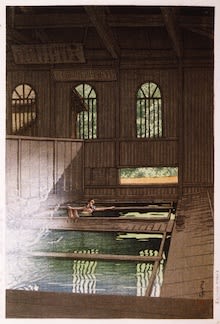

「上州法師温泉」昭和8年

東海道風景選集から有名な「日本橋(夜明)」(昭和15年)は水彩にあわせて写生帖も展示されていました。全く同じ構図ながらも橋で行き交う人の数などを微妙に変えています。また変えるといえば「修善寺の雨」(昭和8年)。巴水も大好きだったという温泉地の風景。修善寺の露天風呂を描いていますが、湯を浴びようとする人物が写生では男性、版画では女性と変わっている。また「上州法師温泉」(昭和8年)では写生の若い男性を版画では自らの姿に写しかえます。巴水の茶目っ気を感じます。

また巴水は昭和の一時期、朝鮮半島へと渡り、彼の地を写生、版画に制作します。朝鮮風景に続朝鮮風景のシリーズ。どれも巴水らしい抒情的な風景。初めて見る彼の地に魅せられたのでしょうか。写生帖にはかなり密度の濃いスケッチも残されていたそうです。

戦争の色が濃くなると巴水の版画制作も困難となります。またアメリカとの開戦によって巴水版画の海外販路も途絶。さらには物資不足が追い打ちをかけ、昭和19年には東京から塩原へ疎開しました。

「かちどき」昭和12年

しかしながらも必ずしも戦時体制から隔絶しているわけではないのも重要なところ。陸軍には「明ゆく富士」(昭和17年)を献納。また旧軍の行軍の様子を描いた「暁の渡河」(昭和12年)や、日の丸を揚げて万歳三唱する「かちどき」(昭和12年)なども残しています。これらはいわゆる戦争画として差し支えないかもしれません。

さて終戦です。巴水版画は進駐軍に大いに売れます。そして巴水自身も昭和23年に帰京。翌月からは九州に関西地方へと旅し、また多くの写生を行っていく。再び版画に取り組みはじめます。

「鯉のぼ利(香川県豊浜)」昭和23年

それにしても戦後の巴水。どう捉えればよいのでしょうか。美しいのは事実ながらも、どこか様式化した感は否めない。またモチーフはより懐古的でもある。ただその中でも昭和27年、文部省に依頼されて描いた「増上寺の雪」(昭和28年)は42度もの摺りを重ねたという力作。晩年の巴水が大正期以来、何度か取り上げた増上寺をまた取り上げる。巴水は原画にあった自動車を版画では消してしまった。何を意味するのでしょうか。

「平泉金色堂」昭和32年

絶筆の「平泉金色堂」が涙を誘います。最晩年には胃がんを患っていたという巴水。深々と降り積もる雪の中、金色堂へ向かって歩く僧侶の姿。それは人生を旅して歩いた巴水の終焉とも重なります。最後の最後の自画像。ぐっとこみ上げるものを感じました。

なお巴水展に続く所蔵作品展も充実。その名も「渡邊版ー新版画の精華」。巴水画をプロデュースした渡邉庄三郎の仕事を鑑みる展覧会です。

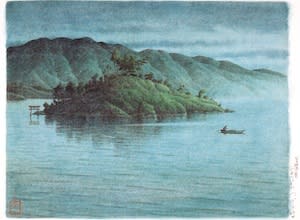

ここでは主に大正期の渡邉版の新版画を70点ほど展観。伊東深水に山村耕花。特に深水の「近江八景」は、巴水が木版の道を志す切っ掛けともなった作品です。また面白いのは外国人。フリッツ・カペラリ、チャールズ・バートレット、エリザベス・キースの三名。いずれも庄三郎と組んで新版画を制作した画家です。

巴水前史。そして新版画の全容をひも解かんとする内容。千葉市美ならではの好企画でした。

「東京二十景 明石町の雨後」昭和3年

図録には出品作の全ての図版が掲載されていました。また論文も数本。巴水の長女の方へのインタビュー記事もあります。迷わず購入しました。

最後に巡回の情報です。

千葉:千葉市美術館 2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

大阪:大阪高島屋7階グランドホール 2月26日(水)~3月10日(月)

横浜:横浜高島屋ギャラリー 3月19日(水)~3月31日(月)

山口:山口県立萩美術館・浦上記念館 4月26日(土)~6月8日(日)

京都:京都高島屋グランドホール 9月25日(水)~10月6日(月)

東京:日本橋高島屋8階ホール 2015年1月2日(金)~1月12日(月・祝)

一年にも及ぶ全国巡回。千葉から大阪、山口、京都などを経て最後は東京へと廻ります。ただし例えば日本橋高島屋。280点超の作品を一度に展示出来るのか、という気がしないこともありません。また千葉展では先にも触れた「渡邊版ー新版画の精華」を一緒に見られるのもポイント。関西や山口の方はまだしも、都内近郊の方々で、来年の横浜や日本橋を待つなら、絶対に千葉をおすすめします。

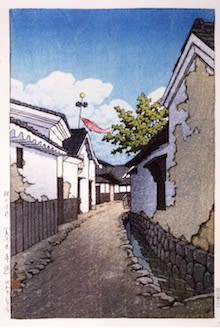

「房州鴨川」昭和9年

なお巴水は千葉の景色も描いています。展示では手賀沼や市川、そして浦安(今井橋も。)、また房州岩井(現南房総市)に鴨川や小湊など。10点近くが出ていました。巴水の辿った千葉を千葉の地で追体験する。地元の人間としては嬉しいところでした。

「川瀬巴水作品集/東京美術」

「川瀬巴水作品集/東京美術」

感想が長くなりました。2014年1月19日までの開催です。もちろんおすすめします。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

会期:2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

休館:12/2、12/16、1/6の各月曜日。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:1/4~19にきものを着て来館すると観覧料2割引。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

*作品図版はいずれも渡邉木版美術画舗蔵。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

2013/11/26~2014/1/19

千葉市美術館で開催中の「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」を見てきました。

今年生誕130年を迎えた川瀬巴水。いわゆるHASUIこと巴水版画は海外で北斎や広重と肩を並べるほど人気。また特に近年は国内での評価も高まってきました。

本展ではその巴水の画業を紹介。しかも千葉を皮切りに全国へと巡回します。まさに巴水イヤーに相応しい展覧会が始まりました。

さて巴水展といえば、所縁の地、馬込の大田区立郷土博物館でも行われているところ。私も既に前期展示を見て来ましたが、大田区博と千葉市美の巴水展。何が違うのか。まずはその点を中心に千葉展の見どころをまとめてみます。

「雪の増上寺」大正11年

まずは出品数から。版画240点に写生帖50点弱で計280点。大田は全部で500点です。千葉の方が少ないと思われるかもしれませんが、大田は三期制。2度の展示替えがあります。一方、千葉は一部の写生帖を除いて入れ替えなし。つまり一度により多くまとめてみられるわけです。

また大田に関しては前・中・後期、それぞれ時間で区切っての展示ですが、千葉はまさに画業総覧。巴水の最初期から絶筆までを一挙に展観しています。

「川瀬巴水 生誕130年記念」(前期) 大田区立郷土博物館(拙ブログ)

もちろん大田に三期通う(私はそのつもりです。)のも手ですが、全て追っかけるのは大変なこと。千葉ならほぼ一度で観覧出来ます。

続いて構成について。ほぼ大田と同様の時系列での展開です。大正から関東大震災前後、そして昭和に二次大戦前、さらに戦後の流れ。時間を追いながら巴水の制作を追っかけていく。また巴水は「旅の画人」とも呼ばれるほど多くの写生旅行をしましたが、本展ではとりわけ関東大震災後の8つの旅行に着目。旅した地と作品を参照するような工夫がなされています。

「浦安之残雪」昭和7年頃

一方で展示そのものは実にシンプルです。ともかく怒濤のように並ぶ巴水版画。しかもほぼ全ては渡邉木版の作品です。大田のように酒井川口合版や中嶋尚美社などの異なった版元の作品は一切ありません。

もっとも一部作品においては水彩やスケッチの参照、また試し摺りなどとの比較もありましたが、総じて大田に比べると素っ気ない印象も。また写生帖も大田では版画の下に置かれていましたが、千葉展では別のケースでまとめて展示。版画との比較はパネルに留まっています。

率直なところ展示の作りとしては大田の方が面白いかもしれません。ただシンプルな構成のおかげか、巴水の生き様、制作史を分かりやすい形で理解出来るのは千葉展です。それぞれに良さがある。この辺りは判断も分かれるのではないでしょうか。

「宮城県 安住村つがる橋」(水彩) 大正8年

ではいくつか巴水の版画を挙げながら展示の流れを追ってみます。

まずは東京十二題から「木場の夕暮れ」(大正9年)。巴水初期の作品です。木場の貯木場と電柱の取り合わせ。ノスタルジックな風景の中にある近代化の息吹。巴水はこのシリーズにおいていわゆる名所にこだわらず、自らの感性に趣くまま、気に入った地点を描いたのだとか。何気ない都市の一コマ。そこにこそ情感がある。そんな巴水のメッセージも感じます。

総じて静けさをたたえた巴水の風景。意外なほどに力強い一枚と出会いました。それが旅みやげ第二集の「越後うら浜」(大正10年)。描かれているのは荒波を進む小舟。海は岩にぶつかり大きな水しぶきをあげている。ダイナミックですらあります。

「東京二十景 新大橋」大正15年

関東大震災で多くの版木を失ってしまった巴水。しかしながら震災の翌月から102日間の大旅行に出かけ、精力的に日本各地の風景を描いていく。そして東京二十景です。うち「芝増上寺」(大正14年)と「馬込の月」(昭和5年)はそれぞれ3000、5000枚を販売した大ヒット作。他にも雨に濡れた路面の質感を巧みに表した「新大橋」(大正15年)、また岸辺の子犬が何とも寂し気な「明石町の雨後」(昭和3年)など傑作が目立ちます。巴水の画業の一つの頂点と言えるのかもしれません。

「上州法師温泉」昭和8年

東海道風景選集から有名な「日本橋(夜明)」(昭和15年)は水彩にあわせて写生帖も展示されていました。全く同じ構図ながらも橋で行き交う人の数などを微妙に変えています。また変えるといえば「修善寺の雨」(昭和8年)。巴水も大好きだったという温泉地の風景。修善寺の露天風呂を描いていますが、湯を浴びようとする人物が写生では男性、版画では女性と変わっている。また「上州法師温泉」(昭和8年)では写生の若い男性を版画では自らの姿に写しかえます。巴水の茶目っ気を感じます。

また巴水は昭和の一時期、朝鮮半島へと渡り、彼の地を写生、版画に制作します。朝鮮風景に続朝鮮風景のシリーズ。どれも巴水らしい抒情的な風景。初めて見る彼の地に魅せられたのでしょうか。写生帖にはかなり密度の濃いスケッチも残されていたそうです。

戦争の色が濃くなると巴水の版画制作も困難となります。またアメリカとの開戦によって巴水版画の海外販路も途絶。さらには物資不足が追い打ちをかけ、昭和19年には東京から塩原へ疎開しました。

「かちどき」昭和12年

しかしながらも必ずしも戦時体制から隔絶しているわけではないのも重要なところ。陸軍には「明ゆく富士」(昭和17年)を献納。また旧軍の行軍の様子を描いた「暁の渡河」(昭和12年)や、日の丸を揚げて万歳三唱する「かちどき」(昭和12年)なども残しています。これらはいわゆる戦争画として差し支えないかもしれません。

さて終戦です。巴水版画は進駐軍に大いに売れます。そして巴水自身も昭和23年に帰京。翌月からは九州に関西地方へと旅し、また多くの写生を行っていく。再び版画に取り組みはじめます。

「鯉のぼ利(香川県豊浜)」昭和23年

それにしても戦後の巴水。どう捉えればよいのでしょうか。美しいのは事実ながらも、どこか様式化した感は否めない。またモチーフはより懐古的でもある。ただその中でも昭和27年、文部省に依頼されて描いた「増上寺の雪」(昭和28年)は42度もの摺りを重ねたという力作。晩年の巴水が大正期以来、何度か取り上げた増上寺をまた取り上げる。巴水は原画にあった自動車を版画では消してしまった。何を意味するのでしょうか。

「平泉金色堂」昭和32年

絶筆の「平泉金色堂」が涙を誘います。最晩年には胃がんを患っていたという巴水。深々と降り積もる雪の中、金色堂へ向かって歩く僧侶の姿。それは人生を旅して歩いた巴水の終焉とも重なります。最後の最後の自画像。ぐっとこみ上げるものを感じました。

なお巴水展に続く所蔵作品展も充実。その名も「渡邊版ー新版画の精華」。巴水画をプロデュースした渡邉庄三郎の仕事を鑑みる展覧会です。

ここでは主に大正期の渡邉版の新版画を70点ほど展観。伊東深水に山村耕花。特に深水の「近江八景」は、巴水が木版の道を志す切っ掛けともなった作品です。また面白いのは外国人。フリッツ・カペラリ、チャールズ・バートレット、エリザベス・キースの三名。いずれも庄三郎と組んで新版画を制作した画家です。

巴水前史。そして新版画の全容をひも解かんとする内容。千葉市美ならではの好企画でした。

「東京二十景 明石町の雨後」昭和3年

図録には出品作の全ての図版が掲載されていました。また論文も数本。巴水の長女の方へのインタビュー記事もあります。迷わず購入しました。

最後に巡回の情報です。

千葉:千葉市美術館 2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

大阪:大阪高島屋7階グランドホール 2月26日(水)~3月10日(月)

横浜:横浜高島屋ギャラリー 3月19日(水)~3月31日(月)

山口:山口県立萩美術館・浦上記念館 4月26日(土)~6月8日(日)

京都:京都高島屋グランドホール 9月25日(水)~10月6日(月)

東京:日本橋高島屋8階ホール 2015年1月2日(金)~1月12日(月・祝)

一年にも及ぶ全国巡回。千葉から大阪、山口、京都などを経て最後は東京へと廻ります。ただし例えば日本橋高島屋。280点超の作品を一度に展示出来るのか、という気がしないこともありません。また千葉展では先にも触れた「渡邊版ー新版画の精華」を一緒に見られるのもポイント。関西や山口の方はまだしも、都内近郊の方々で、来年の横浜や日本橋を待つなら、絶対に千葉をおすすめします。

「房州鴨川」昭和9年

なお巴水は千葉の景色も描いています。展示では手賀沼や市川、そして浦安(今井橋も。)、また房州岩井(現南房総市)に鴨川や小湊など。10点近くが出ていました。巴水の辿った千葉を千葉の地で追体験する。地元の人間としては嬉しいところでした。

「川瀬巴水作品集/東京美術」

「川瀬巴水作品集/東京美術」感想が長くなりました。2014年1月19日までの開催です。もちろんおすすめします。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

会期:2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

休館:12/2、12/16、1/6の各月曜日。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:1/4~19にきものを着て来館すると観覧料2割引。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

*作品図版はいずれも渡邉木版美術画舗蔵。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ミューぽん」の2014年度版が発売されました

「Tokyo Art Beat」による美術館割引アプリ「ミューぽん」。その2014年版が12月4日より発売されました。

「ミューぽん Mupon:東京の美術館割引アプリ 2014年版」

さて「ミューぽん」、iPhoneユーザーではお馴染みですが、改めてどういうアプリか整理しておきましょう。

まずは言うまでもなく、都内、関東エリアの美術館や博物館の割引が受けられることです。しかも情報は毎週更新、イベントも追加されるので、展覧会スケジュールを追うのにも便利。さらにTokyoArtBeatとの連携により、展示の概要などもチェックすることが出来ます。

そしてスマホアプリならではの機能として、展覧会のリンクや感想などをTwitterやfacebookでシェア出来るのもポイント。ちなみに発売以来3年間、「ミューぽん」を利用したのは延べ50000名です。もちろん使い方も簡単。アプリを起動して割引画面へ。それをチケットブースで提示するだけです。

2014年版の価格は1000円。割引条件は各展覧会によって異なりますが、おおむね20%~10%引き、もしくは500円~100円引きです。また複数名の割引が効くことも。有効は長い1年間。すぐに元が取れます。

しかも12月中はキャンペーン価格として800円です。お得です。

ところで有料のアプリ、ひょっとすると少し抵抗がある方もおられるかもしれません。そうした方にも朗報です。2013年度版の「ミューぽん」が無料でダウンロードできます。

「ミューぽん 美術館割引クーポン 2013年版」(無料)

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id579515686

割引対象の展覧会は本日の段階で約30件。現美の吉岡徳仁展やうさぎスマッシュは10%引、またオペラシティの五線譜展がや山種の古径と土牛展が200円引になります。それに千葉市美の巴水や佳境を迎えたブリヂストン美術館のカイユボット展などでもそれぞれ割引が受けられます。

お試し期間での無料サービス。有効期間は今月末迄ですが、操作感覚を掴むにもダウンロードしてはいかがでしょうか。

なお現在はiOSのみの対応ですが、近日中にAndroid版も公開されるそうです。こちらにも期待しましょう。

[掲載予定(割引対象)美術館]

Bunkamura ザ・ミュージアム、DIC川村記念美術館、IZU PHOTO MUSEUM、NTT ICC、SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ、ヴァンジ彫刻庭園美術館、神奈川県立近代美術館鎌倉館、神奈川県立近代美術館葉山館、泉屋博古館分館、そごう美術館、損保ジャパン東郷青児美術館、千葉市美術館、ちひろ美術館(東京)、東京オペラシティ アートギャラリー、東京都現代美術館、日本科学未来館、日本新聞博物館、日本民藝館、ニューオータニ美術館、練馬区立美術館、パナソニック汐留ミュージアム、原美術館、ハラミュージアムアーク、パルコミュージアム、府中市美術館、ブリヂストン美術館、ポーラ美術館、ホキ美術館、三菱一号館美術館、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション、目黒区美術館、森美術館、山種美術館、弥生美術館、横浜美術館、ワタリウム美術館

*追加・変更の可能性あり。各展覧会の会期開始に合わせ順次更新。

「ミューぽん2014年版」のダウンロードはApp Storeから。12月末まではキャンペーン価格の800円で販売されます。

「ミューぽん 2014年版 美術館割引クーポン」 (@mupon_app)

動作環境:iPhone、iPod touch iOS 4.3以降 (Android版 近日公開予定)

サービス:最新アートイベント情報の配信と、各イベントでの割引や特典の提供

利用料金:1000円(*残り有効期間に合わせ随時料金を改定)

*12月中に限り、キャンペーン価格800円

有効期限:2014年末まで

対応言語:日本語/英語

入手方法:App Store https://itunes.apple.com/jp/app/myupon-2014nian-ban-mei-shu/id765258426?mt=8

公式URL:Tokyo Art Beat http://www.tokyoartbeat.com/apps/mupon

「ミューぽん Mupon:東京の美術館割引アプリ 2014年版」

さて「ミューぽん」、iPhoneユーザーではお馴染みですが、改めてどういうアプリか整理しておきましょう。

まずは言うまでもなく、都内、関東エリアの美術館や博物館の割引が受けられることです。しかも情報は毎週更新、イベントも追加されるので、展覧会スケジュールを追うのにも便利。さらにTokyoArtBeatとの連携により、展示の概要などもチェックすることが出来ます。

そしてスマホアプリならではの機能として、展覧会のリンクや感想などをTwitterやfacebookでシェア出来るのもポイント。ちなみに発売以来3年間、「ミューぽん」を利用したのは延べ50000名です。もちろん使い方も簡単。アプリを起動して割引画面へ。それをチケットブースで提示するだけです。

2014年版の価格は1000円。割引条件は各展覧会によって異なりますが、おおむね20%~10%引き、もしくは500円~100円引きです。また複数名の割引が効くことも。有効は長い1年間。すぐに元が取れます。

しかも12月中はキャンペーン価格として800円です。お得です。

ところで有料のアプリ、ひょっとすると少し抵抗がある方もおられるかもしれません。そうした方にも朗報です。2013年度版の「ミューぽん」が無料でダウンロードできます。

「ミューぽん 美術館割引クーポン 2013年版」(無料)

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id579515686

割引対象の展覧会は本日の段階で約30件。現美の吉岡徳仁展やうさぎスマッシュは10%引、またオペラシティの五線譜展がや山種の古径と土牛展が200円引になります。それに千葉市美の巴水や佳境を迎えたブリヂストン美術館のカイユボット展などでもそれぞれ割引が受けられます。

お試し期間での無料サービス。有効期間は今月末迄ですが、操作感覚を掴むにもダウンロードしてはいかがでしょうか。

なお現在はiOSのみの対応ですが、近日中にAndroid版も公開されるそうです。こちらにも期待しましょう。

[掲載予定(割引対象)美術館]

Bunkamura ザ・ミュージアム、DIC川村記念美術館、IZU PHOTO MUSEUM、NTT ICC、SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ、ヴァンジ彫刻庭園美術館、神奈川県立近代美術館鎌倉館、神奈川県立近代美術館葉山館、泉屋博古館分館、そごう美術館、損保ジャパン東郷青児美術館、千葉市美術館、ちひろ美術館(東京)、東京オペラシティ アートギャラリー、東京都現代美術館、日本科学未来館、日本新聞博物館、日本民藝館、ニューオータニ美術館、練馬区立美術館、パナソニック汐留ミュージアム、原美術館、ハラミュージアムアーク、パルコミュージアム、府中市美術館、ブリヂストン美術館、ポーラ美術館、ホキ美術館、三菱一号館美術館、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション、目黒区美術館、森美術館、山種美術館、弥生美術館、横浜美術館、ワタリウム美術館

*追加・変更の可能性あり。各展覧会の会期開始に合わせ順次更新。

「ミューぽん2014年版」のダウンロードはApp Storeから。12月末まではキャンペーン価格の800円で販売されます。

「ミューぽん 2014年版 美術館割引クーポン」 (@mupon_app)

動作環境:iPhone、iPod touch iOS 4.3以降 (Android版 近日公開予定)

サービス:最新アートイベント情報の配信と、各イベントでの割引や特典の提供

利用料金:1000円(*残り有効期間に合わせ随時料金を改定)

*12月中に限り、キャンペーン価格800円

有効期限:2014年末まで

対応言語:日本語/英語

入手方法:App Store https://itunes.apple.com/jp/app/myupon-2014nian-ban-mei-shu/id765258426?mt=8

公式URL:Tokyo Art Beat http://www.tokyoartbeat.com/apps/mupon

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「中村芳中展」(千葉市美術館)のFacebookページがオープンしました

来年の春、千葉市美術館で開催される「光琳を慕う 中村芳中」展。「和みの琳派」こと中村芳中の画業を辿る。琳派ファン待望の展覧会でもあります。

「光琳を慕う 中村芳中」@千葉市美術館(2014/4/8~5/11)

そのFacebookページがつい先日、オープンしました。

「光琳を慕うー中村芳中」Facebookページ

私自身、芳中好きということで勝手応援。展覧会の開催について以前のエントリでも一度まとめました。

「光琳を慕う 中村芳中」展が開催されます(拙ブログ)

なお記事にも記載したとおり、本展は全国巡回。以下の三会場で開催されます。

千葉市美術館 2014/4/8(火)~5/11(日)

細見美術館 2014/5/24~6/29(日)

岡山県立美術館 2014/9/26~11/3(月・祝)

中村芳中「草花図色紙」 細見美術館

何かと琳派展ではどこか「おまけ」のように扱われてきた芳中。しかしながらその画風は他の琳派の絵師とは一線を画す。この展覧会で言わば復権を果たすことを願いたいものです。

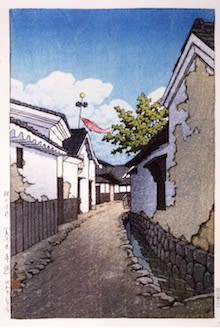

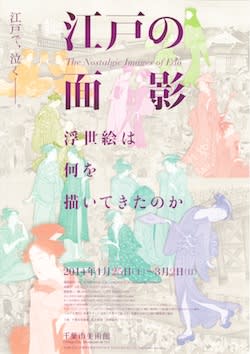

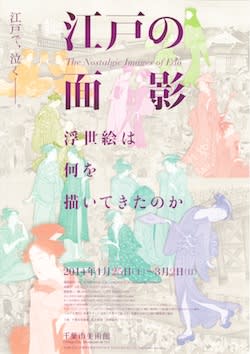

ちなみに次回、年明けに行われる「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」展の詳細もアップされました。

「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 2014/1/25(土)~ 3/2(日)

浮世絵の表してきたモチーフに着目し、江戸の文化の諸相を読み解こうとする展覧会。全250点余の浮世絵が出品されるそうです。

なお現在、千葉市美術館では川瀬巴水の一大回顧展が開催中。実は私も会期早々、この前の日曜日に見てきました。

「川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 2013/11/26(火)~2014/1/19(日)

そちらの感想もまた改めてブログにまとめたいと思います。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

会期:2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

休館:12/2、12/16、1/6の各月曜日。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:1/4~19にきものを着て来館すると観覧料2割引。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「光琳を慕う 中村芳中」@千葉市美術館(2014/4/8~5/11)

そのFacebookページがつい先日、オープンしました。

「光琳を慕うー中村芳中」Facebookページ

私自身、芳中好きということで勝手応援。展覧会の開催について以前のエントリでも一度まとめました。

「光琳を慕う 中村芳中」展が開催されます(拙ブログ)

なお記事にも記載したとおり、本展は全国巡回。以下の三会場で開催されます。

千葉市美術館 2014/4/8(火)~5/11(日)

細見美術館 2014/5/24~6/29(日)

岡山県立美術館 2014/9/26~11/3(月・祝)

中村芳中「草花図色紙」 細見美術館

何かと琳派展ではどこか「おまけ」のように扱われてきた芳中。しかしながらその画風は他の琳派の絵師とは一線を画す。この展覧会で言わば復権を果たすことを願いたいものです。

ちなみに次回、年明けに行われる「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」展の詳細もアップされました。

「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 2014/1/25(土)~ 3/2(日)

浮世絵の表してきたモチーフに着目し、江戸の文化の諸相を読み解こうとする展覧会。全250点余の浮世絵が出品されるそうです。

なお現在、千葉市美術館では川瀬巴水の一大回顧展が開催中。実は私も会期早々、この前の日曜日に見てきました。

「川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 2013/11/26(火)~2014/1/19(日)

そちらの感想もまた改めてブログにまとめたいと思います。

「生誕130年 川瀬巴水展ー郷愁の日本風景」 千葉市美術館

会期:2013年11月26日(火)~2014年1月19日(日)

休館:12/2、12/16、1/6の各月曜日。及び年末年始(12/29~1/3)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:1/4~19にきものを着て来館すると観覧料2割引。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

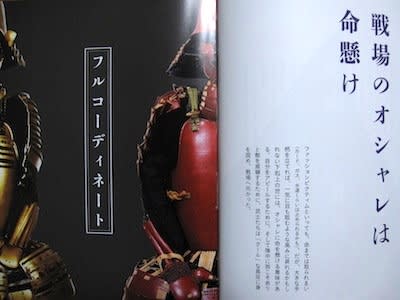

「変り兜:戦国のCOOL DESIGN」 とんぼの本(新潮社)

新潮社とんぼの本、「変り兜:戦国のCOOL DESIGN」を読んでみました。

「変り兜/橋本麻里/とんぼの本」

「変り兜/橋本麻里/とんぼの本」

「鉄黒漆塗十二間筋鉢兜」に「金箔押唐草透風折烏帽子形兜鉢」に「大輪貫鳥毛頭形兜」。

何やら厳めしいまでの漢字がずらずら。実はこれ、いずれも戦国時代の武将の冠った「兜」の名称。しかしながらこれでは兜のイメージが浮かび上がってこないのも事実。その魅力までを伝えるのは難しいかもしれません。

では素直にビジュアルとして捉えた時はどうなのか。例えば一番目の「鉄黒漆塗十二間筋鉢兜」(上写真)はご覧の通り。凄まじくデコラティブな造形美です。渦を巻き、さながら大樹がそびえるように立つ二本の角。まさに勇壮。一度見たら忘れないほどに強烈なインパクトではありませんか。

ずばり本書は戦国期の兜におけるビジュアル面から読み解いていく。その上で何故にこうした「変り兜」が戦国期に生まれたのか。往時の時代背景や文化的素地を探る内容となっています。

著者はお馴染みの橋本麻里(@hashimoto_tokyo)さん。学術研究書ではありません。(兜の基本的知識については不足なく記されています。)聞き慣れない専門的用語で解説することなく、軽快でかつノリの良いテキストで、変り兜の美意識を引き出す。これが面白いのです。

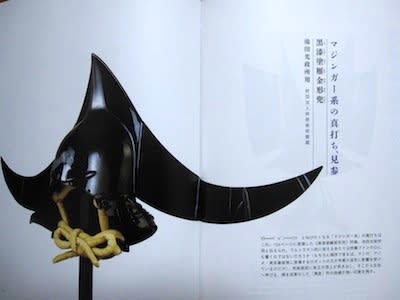

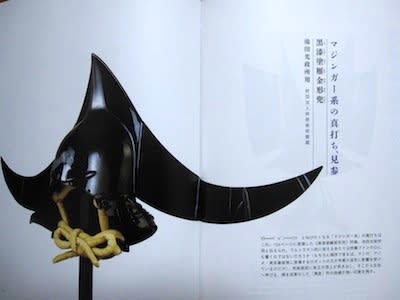

中を見ましょう。まず目次から。いくつかのキーワードにて変り兜を分類していますが、そこからして個性的。例えば「マジンガー」に「タワー」に「ウサミミ」。ぐっと惹き付けられはしないでしょうか。

「タワー」は一目瞭然、鉢から上へ長い烏帽子が伸びているのが特徴。では「マジンガー」はどうでしょうか。ようはロボット、メカ風です。今のSFに連なるようなデザイン。実際に「マジンガー系一の美のシルエット」と名付けられた「黒漆塗錆尾形兜」(上写真右)では、永野護作のコミック「ファイブスター物語」までを引用します。

またマジンガー系の真打ちという「黒漆塗雁金形兜」(上写真)では橋本さんのテキストも最高潮に。もう興奮されたのか「キターーー(゜∀゜)ーーーー!!」というAAまで登場。確かに惚れ惚れするほど切れ味の鋭い曲線美です。とんぼの本らしかぬテンションの高い語り口でぐいぐいと攻め込んでいました。

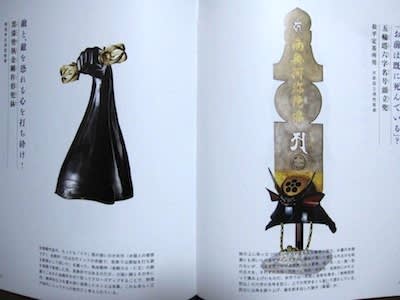

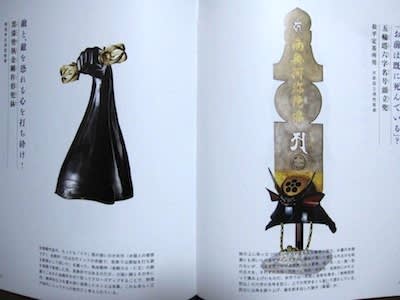

私が驚いたのは「五輪塔六字名号頭立兜」(上写真右)です。鉢の上にのるのは五輪塔。そして南無阿弥陀仏の文言。まるで墓のようなデザインを何故に兜にしたのかと思いきや、元は密教における五大要素を組み込んだものだとか。またその隣のページにある「黒漆塗執金剛杵形兜鉢」(上写真左)も凄い。橋本さん曰く全掲載中最も「ドヤ感が強い」とのことですが、ぐっと伸びた腕が天高らかに金剛の杵を掲げる。肉感的。ロダンの彫刻を思い出しました。

もはや過剰なまでの装飾性。敵に己の姿をあえて示す武人の心意気。「かっこよくなきゃ戦う意味がない」とは橋本さんの言葉です。しかしながら意表を突くとでもいうのか、思いの外に地味でかつシンプルな兜も。それが「銀白壇塗合子形兜」(上写真)です。お椀を逆さに載せたような山型デザイン。それ以外の飾りは一切なし。秀吉の軍師、黒田官兵衛所用の兜だそうです。

ともかくこうした変り兜が次々と登場。その数60点。いずれも鮮明なカラー図版付きです。パラパラとめくりながらテキストを追う。思わず笑ってしまうほど面白いものも少なくありませんでした。

さて一方で言わば『読ませる』箇所があるのも本書の大きな魅力です。それが「変わり兜とその時代」と題した4つのコラム。うち3つは橋本さん。戦国時代や洛中洛外図における都市の様相、また戦場での武士の戦い方(これが一番面白い。)などについて書かれています。

そして最後の4つ目は「変り兜はこうして生まれた」。歴史研究者である藤本正行氏の解説です。南北朝時代にまで遡り、変り兜の登場過程や特徴についてまとめている。論功行賞と兜の関係。目立つ兜は敵を威嚇しただけでなく、味方の士気も高めた。また図説「日本の甲冑ヒストリー」も。時代において意匠も変化した甲冑。室町と安土桃山。それぞれの甲冑の特徴の違いを知る方がどれほどいるでしょうか。実に参考になりました。

変り兜。例えば東博常設の甲冑の展示でもいくつか見ることが出来ます。しかしながらこれまでは不思議とそう足を止めることはありませんでした。しかしながら本書を読んだ後は別です。時にヘンテコな造形。それが如何に面白いか。むしろもっと見たいという欲求にかられました。

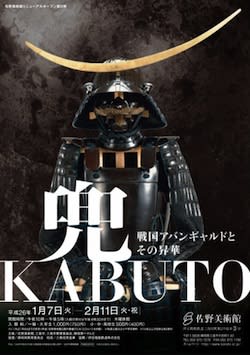

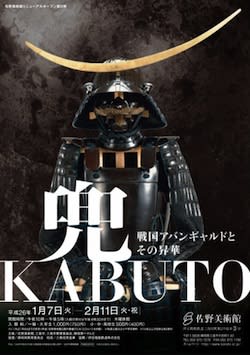

さて最後に一つ、兜に関する展示の情報です。年明け早々、三島の佐野美術館にて「戦国アバンギャルドとその昇華 兜 KABUTO」展が開催されます。

「戦国アバンギャルドとその昇華 兜 KABUTO」@佐野美術館(2014/1/7~2/11)

主に戦国時代の兜や鎧、約40点の他、兜などの描かれた屏風絵や武具まで、約150点ほどが展示されるそうです。同館サイトのリリースを見ると、この著作に出てくる変り兜の図版もあります。会期は一ヶ月ほどと短めですが、とんぼの本を片手に出かけたいものです。(残念ながら橋本さんのトークはないようです。)

新潮社とんぼの本シリーズから「変り兜:戦国のCOOL DESIGN」。おそらくこれほど今の感覚に引き付けて兜を紹介した本は他にありません。是非ともおすすめしたいと思います。

「変り兜:戦国のCOOL DESIGN/橋本麻里/とんぼの本」

「変り兜:戦国のCOOL DESIGN/橋本麻里/とんぼの本」

「変り兜:戦国のCOOL DESIGN」 とんぼの本(新潮社)

内容:戦場のオシャレは命懸け。兜は見た目が9割?戦国の武将たちが競いあうように作らせた「変り兜」60点を一挙公開。虫愛づる殿やカニ将軍、ウサミミ男子にSFマジンガー系など、キッチュでバサラな造形はなぜ生れたのか。そもそも「戦国時代」とは何か。合戦のリアルな真実とは?ワビ、サビ、イキだけではない、「B面」の日本美が明らかに。

著者:橋本麻里。ライター。編集者。明治学院大学非常勤講師(日本美術史)。1972年神奈川県生れ。国際基督教大学教養学部卒業。

価格:1680円

刊行:2013年9月

仕様:125頁

「変り兜/橋本麻里/とんぼの本」

「変り兜/橋本麻里/とんぼの本」「鉄黒漆塗十二間筋鉢兜」に「金箔押唐草透風折烏帽子形兜鉢」に「大輪貫鳥毛頭形兜」。

何やら厳めしいまでの漢字がずらずら。実はこれ、いずれも戦国時代の武将の冠った「兜」の名称。しかしながらこれでは兜のイメージが浮かび上がってこないのも事実。その魅力までを伝えるのは難しいかもしれません。

では素直にビジュアルとして捉えた時はどうなのか。例えば一番目の「鉄黒漆塗十二間筋鉢兜」(上写真)はご覧の通り。凄まじくデコラティブな造形美です。渦を巻き、さながら大樹がそびえるように立つ二本の角。まさに勇壮。一度見たら忘れないほどに強烈なインパクトではありませんか。

ずばり本書は戦国期の兜におけるビジュアル面から読み解いていく。その上で何故にこうした「変り兜」が戦国期に生まれたのか。往時の時代背景や文化的素地を探る内容となっています。

著者はお馴染みの橋本麻里(@hashimoto_tokyo)さん。学術研究書ではありません。(兜の基本的知識については不足なく記されています。)聞き慣れない専門的用語で解説することなく、軽快でかつノリの良いテキストで、変り兜の美意識を引き出す。これが面白いのです。

中を見ましょう。まず目次から。いくつかのキーワードにて変り兜を分類していますが、そこからして個性的。例えば「マジンガー」に「タワー」に「ウサミミ」。ぐっと惹き付けられはしないでしょうか。

「タワー」は一目瞭然、鉢から上へ長い烏帽子が伸びているのが特徴。では「マジンガー」はどうでしょうか。ようはロボット、メカ風です。今のSFに連なるようなデザイン。実際に「マジンガー系一の美のシルエット」と名付けられた「黒漆塗錆尾形兜」(上写真右)では、永野護作のコミック「ファイブスター物語」までを引用します。

またマジンガー系の真打ちという「黒漆塗雁金形兜」(上写真)では橋本さんのテキストも最高潮に。もう興奮されたのか「キターーー(゜∀゜)ーーーー!!」というAAまで登場。確かに惚れ惚れするほど切れ味の鋭い曲線美です。とんぼの本らしかぬテンションの高い語り口でぐいぐいと攻め込んでいました。

私が驚いたのは「五輪塔六字名号頭立兜」(上写真右)です。鉢の上にのるのは五輪塔。そして南無阿弥陀仏の文言。まるで墓のようなデザインを何故に兜にしたのかと思いきや、元は密教における五大要素を組み込んだものだとか。またその隣のページにある「黒漆塗執金剛杵形兜鉢」(上写真左)も凄い。橋本さん曰く全掲載中最も「ドヤ感が強い」とのことですが、ぐっと伸びた腕が天高らかに金剛の杵を掲げる。肉感的。ロダンの彫刻を思い出しました。

もはや過剰なまでの装飾性。敵に己の姿をあえて示す武人の心意気。「かっこよくなきゃ戦う意味がない」とは橋本さんの言葉です。しかしながら意表を突くとでもいうのか、思いの外に地味でかつシンプルな兜も。それが「銀白壇塗合子形兜」(上写真)です。お椀を逆さに載せたような山型デザイン。それ以外の飾りは一切なし。秀吉の軍師、黒田官兵衛所用の兜だそうです。

ともかくこうした変り兜が次々と登場。その数60点。いずれも鮮明なカラー図版付きです。パラパラとめくりながらテキストを追う。思わず笑ってしまうほど面白いものも少なくありませんでした。

さて一方で言わば『読ませる』箇所があるのも本書の大きな魅力です。それが「変わり兜とその時代」と題した4つのコラム。うち3つは橋本さん。戦国時代や洛中洛外図における都市の様相、また戦場での武士の戦い方(これが一番面白い。)などについて書かれています。

そして最後の4つ目は「変り兜はこうして生まれた」。歴史研究者である藤本正行氏の解説です。南北朝時代にまで遡り、変り兜の登場過程や特徴についてまとめている。論功行賞と兜の関係。目立つ兜は敵を威嚇しただけでなく、味方の士気も高めた。また図説「日本の甲冑ヒストリー」も。時代において意匠も変化した甲冑。室町と安土桃山。それぞれの甲冑の特徴の違いを知る方がどれほどいるでしょうか。実に参考になりました。

変り兜。例えば東博常設の甲冑の展示でもいくつか見ることが出来ます。しかしながらこれまでは不思議とそう足を止めることはありませんでした。しかしながら本書を読んだ後は別です。時にヘンテコな造形。それが如何に面白いか。むしろもっと見たいという欲求にかられました。

さて最後に一つ、兜に関する展示の情報です。年明け早々、三島の佐野美術館にて「戦国アバンギャルドとその昇華 兜 KABUTO」展が開催されます。

「戦国アバンギャルドとその昇華 兜 KABUTO」@佐野美術館(2014/1/7~2/11)

主に戦国時代の兜や鎧、約40点の他、兜などの描かれた屏風絵や武具まで、約150点ほどが展示されるそうです。同館サイトのリリースを見ると、この著作に出てくる変り兜の図版もあります。会期は一ヶ月ほどと短めですが、とんぼの本を片手に出かけたいものです。(残念ながら橋本さんのトークはないようです。)

新潮社とんぼの本シリーズから「変り兜:戦国のCOOL DESIGN」。おそらくこれほど今の感覚に引き付けて兜を紹介した本は他にありません。是非ともおすすめしたいと思います。

「変り兜:戦国のCOOL DESIGN/橋本麻里/とんぼの本」

「変り兜:戦国のCOOL DESIGN/橋本麻里/とんぼの本」「変り兜:戦国のCOOL DESIGN」 とんぼの本(新潮社)

内容:戦場のオシャレは命懸け。兜は見た目が9割?戦国の武将たちが競いあうように作らせた「変り兜」60点を一挙公開。虫愛づる殿やカニ将軍、ウサミミ男子にSFマジンガー系など、キッチュでバサラな造形はなぜ生れたのか。そもそも「戦国時代」とは何か。合戦のリアルな真実とは?ワビ、サビ、イキだけではない、「B面」の日本美が明らかに。

著者:橋本麻里。ライター。編集者。明治学院大学非常勤講師(日本美術史)。1972年神奈川県生れ。国際基督教大学教養学部卒業。

価格:1680円

刊行:2013年9月

仕様:125頁

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

12月の展覧会・ギャラリーetc

12月に見たい展示などをリストアップしてみました。

展覧会

・「川瀬巴水 中期 昭和初期から10年代の作品」 大田区立郷土博物館(12/7~2014/1/19)

・「古径と土牛」 山種美術館(~12/23)

・「小林かいち展」 竹久夢二美術館(~12/24)

・「森山大道 モノクローム」 武蔵野市立吉祥寺美術館(~12/27)

・「生誕100年!植田正治のつくりかた」 東京ステーションギャラリー(~2014/1/5)

・「発信//板橋//2013」 板橋区立美術館(~2014/1/5)

・「平等院鳳凰堂修理完成記念 天上の舞 飛天の美」 サントリー美術館(~2014/1/13)

・「吉岡徳仁展/うさぎスマッシュ展」 東京都現代美術館(~2014/1/19)

・「路上から世界を変えていく 日本の新進作家 vol.12」 東京都写真美術館(12/7~2014/1/26)

・「DOMANI・明日展」 国立新美術館(12/14~2014/1/26)

・「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(~2014/2/2)

・「生誕140年記念 下村観山展」 横浜美術館(12/7~2014/2/11)

・「磯崎新 都市ソラリス」 NTTインターコミュニケーション・センター(12/14~2014/3/2)

・「モネ、風景をみる眼」 国立西洋美術館(12/7~2014/3/9)

・「THE 世界一展~極める日本!モノづくり」 日本科学未来館(12/7~2014/5/6)

ギャラリー

・「MOBILIS IN MOBILI」 GALLERY MoMo Project/CASHI(~12/14)

・「ignore your perspective 19」 児玉画廊東京(~12/14)

・「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」 タカ・イシイギャラリー(~12/21)

・「丸山直文 夜みる夢を構築できるか」 ShugoArts(~12/21)

・「椛田ちひろ展」 アートフロントギャラリー(~12/22)

・「小牟田悠介 Color Unfolds」 SCAI(~12/25)

・「楽園創造ー芸術と日常の新地平 Vol.6 安村崇」 ギャラリーαM(12/14~2014/2/1)

年末年始の端境期ということもあるでしょうか。12月に始まる展覧会はさほど多くありません。

その中ではまず注目したいのが西美の「モネ、風景をみる眼」。ポーラとの共催。箱根のポーラ美術館から巡回してくる展覧会です。

「モネ、風景をみる眼ー19世紀フランス風景画の革新」@国立西洋美術館(12/7~2014/3/9)

実は私自身、ポーラへ行ったことがありません。印象派では定評のある同館のコレクション。上野で堪能したいと思います。

岡倉天心シリーズでしょうか。大観展に続き観山の回顧展が横浜美術館で始まります。

「生誕140年記念 下村観山展」@横浜美術館(12/7~2014/2/11)

大観展では「良き師、良き友」ということで、大観に連なる画家の展示もありましたが、今回はほぼ観山一本。140件の作品で画業を振り返る。来年1月からの期間限定ではありますが、琳派との関係も指摘される「木の間の秋」も東近美からやってきます。

大観と観山。どちらが好きがと言われれば、やはり観山。展示替えもアナウンスされています。まずは年内に出かけるつもりです。

武蔵野市立吉祥寺美術館にて森山大道の個展が行われています。

「森山大道 モノクローム」@武蔵野市立吉祥寺美術館(~12/27)

展示は近作で60点。2008~2012年に都内で撮影された「モノクローム」のシリーズだそうです。ちょうど東近美で回顧展を開催中のクーデルカと同い年の森山。都内での個展も久しぶりではないでしょうか。こちらも楽しみです。

年を跨ぐ展覧会は年末年始でお休みが入ります。展覧会スケジュールなどは各美術館の公式サイトをご参照下さい。

年末に向けて慌ただしくなってきました。今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「川瀬巴水 中期 昭和初期から10年代の作品」 大田区立郷土博物館(12/7~2014/1/19)

・「古径と土牛」 山種美術館(~12/23)

・「小林かいち展」 竹久夢二美術館(~12/24)

・「森山大道 モノクローム」 武蔵野市立吉祥寺美術館(~12/27)

・「生誕100年!植田正治のつくりかた」 東京ステーションギャラリー(~2014/1/5)

・「発信//板橋//2013」 板橋区立美術館(~2014/1/5)

・「平等院鳳凰堂修理完成記念 天上の舞 飛天の美」 サントリー美術館(~2014/1/13)

・「吉岡徳仁展/うさぎスマッシュ展」 東京都現代美術館(~2014/1/19)

・「路上から世界を変えていく 日本の新進作家 vol.12」 東京都写真美術館(12/7~2014/1/26)

・「DOMANI・明日展」 国立新美術館(12/14~2014/1/26)

・「ダレン・アーモンド 追考」 水戸芸術館(~2014/2/2)

・「生誕140年記念 下村観山展」 横浜美術館(12/7~2014/2/11)

・「磯崎新 都市ソラリス」 NTTインターコミュニケーション・センター(12/14~2014/3/2)

・「モネ、風景をみる眼」 国立西洋美術館(12/7~2014/3/9)

・「THE 世界一展~極める日本!モノづくり」 日本科学未来館(12/7~2014/5/6)

ギャラリー

・「MOBILIS IN MOBILI」 GALLERY MoMo Project/CASHI(~12/14)

・「ignore your perspective 19」 児玉画廊東京(~12/14)

・「村瀬恭子 海の土の雲のかたち」 タカ・イシイギャラリー(~12/21)

・「丸山直文 夜みる夢を構築できるか」 ShugoArts(~12/21)

・「椛田ちひろ展」 アートフロントギャラリー(~12/22)

・「小牟田悠介 Color Unfolds」 SCAI(~12/25)

・「楽園創造ー芸術と日常の新地平 Vol.6 安村崇」 ギャラリーαM(12/14~2014/2/1)

年末年始の端境期ということもあるでしょうか。12月に始まる展覧会はさほど多くありません。

その中ではまず注目したいのが西美の「モネ、風景をみる眼」。ポーラとの共催。箱根のポーラ美術館から巡回してくる展覧会です。

「モネ、風景をみる眼ー19世紀フランス風景画の革新」@国立西洋美術館(12/7~2014/3/9)

実は私自身、ポーラへ行ったことがありません。印象派では定評のある同館のコレクション。上野で堪能したいと思います。

岡倉天心シリーズでしょうか。大観展に続き観山の回顧展が横浜美術館で始まります。

「生誕140年記念 下村観山展」@横浜美術館(12/7~2014/2/11)

大観展では「良き師、良き友」ということで、大観に連なる画家の展示もありましたが、今回はほぼ観山一本。140件の作品で画業を振り返る。来年1月からの期間限定ではありますが、琳派との関係も指摘される「木の間の秋」も東近美からやってきます。

大観と観山。どちらが好きがと言われれば、やはり観山。展示替えもアナウンスされています。まずは年内に出かけるつもりです。

武蔵野市立吉祥寺美術館にて森山大道の個展が行われています。

「森山大道 モノクローム」@武蔵野市立吉祥寺美術館(~12/27)

展示は近作で60点。2008~2012年に都内で撮影された「モノクローム」のシリーズだそうです。ちょうど東近美で回顧展を開催中のクーデルカと同い年の森山。都内での個展も久しぶりではないでしょうか。こちらも楽しみです。

年を跨ぐ展覧会は年末年始でお休みが入ります。展覧会スケジュールなどは各美術館の公式サイトをご参照下さい。

年末に向けて慌ただしくなってきました。今月も宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |