映画「破壊の自然史」を観た。

セルゲイ・ロズニツァ監督の作品はこれまでに4作品、鑑賞した。鑑賞日が最近の順で並べると次のようになる。

「新生ロシア」(2015年製作 2023年1月日本公開)

「バビ・ヤール」(2021年製作 2022年9月日本公開)

「ドンバス」(2018年製作 2022年5月日本公開)

「粛清裁判」(2018年製作 2020年11月日本公開)

どの作品も、同じ映画館での鑑賞である。渋谷のシアター・イメージフォーラムだ。ポレポレ東中野と並んで、問題作品を上映する骨のある単館である。

ロズニツァ監督作品はどれもこれも重くて疲れる作品だから、デートや暇つぶしには不向きである。それなりの好奇心と関心がある人だけが観るのだろうが、観客の中に若い人がいたためしがない。それがちょっと残念である。本作品もやはり渋谷のシアター・イメージフォーラムでの上映で、例によって若い観客はひとりもいなかった。

本作品は空爆を扱っていて、邦題は「破壊の自然史」だが、実際は空爆の真実とでも言うべきシーンの連続だ。第二次大戦時の連合軍によるベルリン空襲と、ナチスによるロンドン大空襲が並べられていて、人々が被った被害の様子を知ることが出来る。道端に並べられた屍体の中から家族を探す女性は、虚ろな表情を浮かべている。悲しみが大きすぎると、人は無表情になったり、ときには笑みを浮かべたりもする。

戦争が被害の原因であるはずなのに、戦争真っ只中の人々はそれを理解していない。ナチの高官が車で訪れるとジークハイルのポーズをしたり、瓦礫の中を歩くチャーチルに握手を求めたりする。勝つことが正義なのだ。

軍用機を製造する連合軍の軍需工場では、階級の高いパイロットが職人たちを褒め称える。私達はかならず勝つ。ドイツ軍の基地では、オーケストラがワグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を演奏する。こちらもマイスター(職人)の心意気を歌い上げる曲である。連合軍もナチも、銃後の人々を鼓舞しているわけだ。その人々が作っているのが大量の爆弾であり爆撃機である。

連合軍のスポークスマンは、ベルリン空爆はまださざ波みたいなもので、アメリカが実験している新型爆弾は大波の威力を持っていると恫喝する。そのためかどうか、ヒトラーは早々と自殺して、ドイツは降伏した。新型爆弾の使い道は、依然として抵抗している日本に向けられることになる。

ラストは廃墟と化した都市の様子を空撮する映像が続く。どこかわからない。川がある場所はもしかしたらヒロシマかもしれない。駅舎がある場所はもしかしたらナガサキかもしれない。映画は説明せず、ただ悲惨さを映し出す。戦争の現実は人間の悲劇でしかない。

映画「バービー」を観た。

普通のファンタジー映画ではないが、そんなに大した話でもない。男性社会をストレートに皮肉っているのだが、ストレートすぎてテーマに深みが感じられない憾みがある。

登場する地図がアジアの何処かの国に似ていると物議を醸しているようだが、観た感じでは、騒ぐほどのことではない。男尊女卑の傾向は、世界中でしぶとく残っている。自国が嗤われたと感じるのは、その人にそういう傾向があるからだ。

本作品は男尊女卑の社会をコメディとして笑い飛ばしてみせたかったのだろうが、あまり上手くいっていない。男尊女卑は歴史的に人類に刷り込まれた悪しき精神性であり、その根は深い。女性が勝てば解決するという単純な問題ではないのだ。

ライアン・ゴズリングの振り切った演技も、美貌について悩むセリフをマーゴット・ロビーが言うのは説得力がないという楽屋落ちも、ギャグとしては空振りだった。

とはいえ、マーゴット・ロビーの演技力は相変わらずピカイチで、リアルバービーという無理矢理な設定を力技で役にしたのには恐れ入る。ライアン・ゴズリングのケンはもっとシッチャカメッチャカな役だったが、バービーの相手役として堂々たる怪演ぶりである。この人は「ラ・ラ・ランド」でブレイクした感はあるが、実力は以前から十分で、どんな役もこなせる万能の俳優としてハリウッドで重宝されていると思う。

「ファシスト」呼ばわりされてバービーがショックを受けるシーンは、シュールではあるがシチュエーションコメディとしては一番面白い場面だった。マーゴット・ロビーは十分に美しかったが、日本人をはじめとする黄色人種から見ると、もち肌や肌理の細かさはない。一瞬で興醒めになる可能性もある。肌のアップのシーンはない方がよかった。

映画「アウシュヴィッツの生還者」を観た。

選択の機会が与えられると、人は迷ったり、決断に時間がかかったりする。その選択が理不尽な場合は、悩んでも結論が出ない。理不尽な選択の例に漏れず、時間的な猶予はない。考えても答えの出ない選択肢を出され、決断を急かされるのだ。どんな決断をしても後悔することになる。そしてその後悔が一生続く。

本作品の主人公ヘルツコ・ハフトはアウシュヴィッツ・ビルケナウに強制収容されていた訳で、そんな場所で選択と言われても、出来ることは極端に限られている。理不尽で非人道的な決断を迫られ、そして後悔する羽目になる。

世の中は理不尽で溢れている。全体主義者が提示する選択肢は理不尽でしかない。たとえば一年生がサボると二年生が三年生にヤキを入れられるシステムの体育会や応援団がある。三年生は一年生に「お前らのせいで二年生が殴られる」と責任を一年生に押し付ける。二年生が殴られるのはちゃんと一年生の面倒を見ていないからだと言う。典型的な論理のすり替えだ。

殴られるのは殴る人間がいるからだ。誰も殴らなければ、誰も殴られない。責任があるのは殴る人間だから、相応の罰を受けるか、落とし前をつけなければならない。

殴る理由は、全体のためにどれだけ尽くしたか、努力が足りないのではないかという大義名分だ。完全に全体主義である。こういう思考回路は、ブラック企業、ブラック部活だけでなく、日本全体に蔓延している。個人よりも国家が優先されると国家主義となる。ナチだ。全体主義は個人の尊厳を蹂躙し、ときに人格を破壊してしまう。

本作品は、ナチに蹂躙されたハフトが長い年月をかけて再生していく物語である。ラストシーンは特に感動的だが、それよりも兄の結婚式で新婦が披露した歌声のあまりの美しさに驚いてしまった。美しい歌に炙り出されるように、ハフトの人生の悲惨さが浮かび上がる。見事な演出である。

歌手の役の女優が誰かは不明だが、それにしても心地のいい声だった。あの歌を聞くためだけに再度映画を鑑賞してもいいとさえ思う。それほどの美声だった。

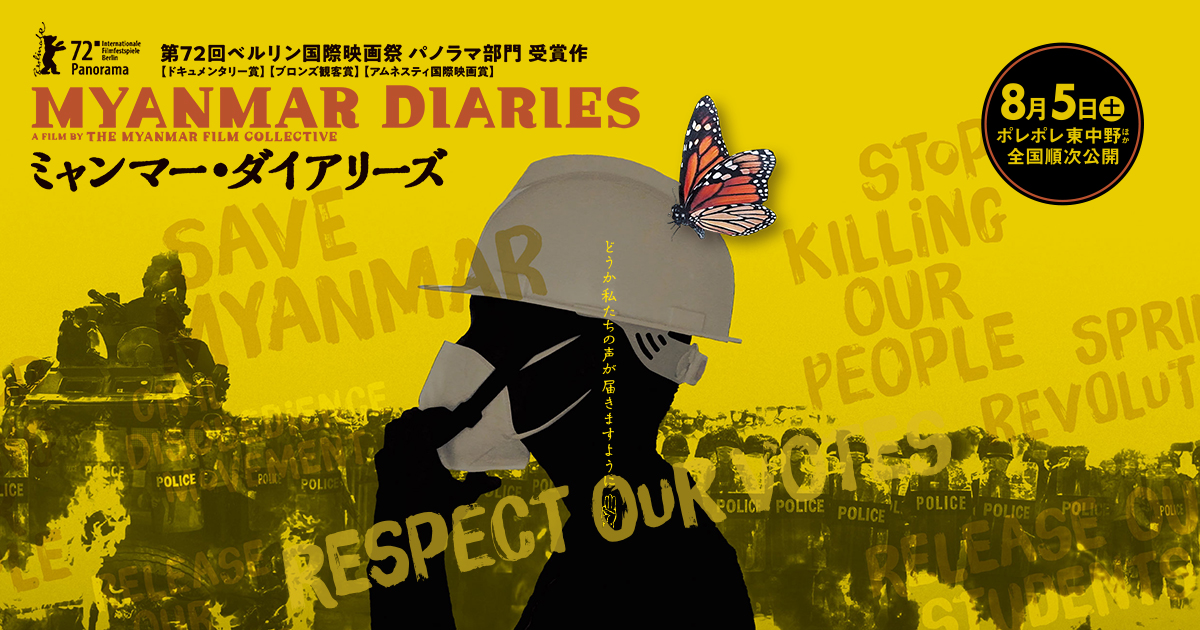

映画「ミャンマー・ダイアリーズ」を観た。

観ていて苦しい作品である。10人以上と思われる人たちが撮影した、それぞれの弾圧のシーンが並列的に映される。いずれも軍事政権の暴力に対する怒りに満ちている。

デモで目立つ赤い服を着ていたせいか、見せしめのように撃たれた若い女性。警官隊に向かって顔出しで朗々と演説する67歳の女性。警官隊に追われて逃げ惑う人々を撮影しながら、思わずこちらに入ってこないでと本音を漏らす撮影者。家に押し込まれて逮捕される母親と、泣き叫ぶ幼い娘。デモで亡くなった彼女のアパートで、残された電子ピアノで彼女が弾いていたエリーゼのためにを弾いて弔う男性。政府に雇われた暴力団員が無抵抗の市民を棒のようなもので殴る様子。自宅の窓に警官隊から石を投げられて、暴力はやめてくれと懇願する男性。妊娠がわかって男に打ち明けようとする17歳の女性と、逮捕者リストに載せられたからジャングルに逃げるという恋人。なんとかタイに逃れはしたものの、置いてきた家族や友人たちに対する罪悪感に苛まれる女性。

どのシーンにも共通するのは、銃を構えた大勢の兵士や警官隊に対して、市民の非力さである。あまりの無力感に呆然としてしまうが、ミャンマーの市民たちは絶望しない。無抵抗非暴力の反体制活動を継続していく。戦前の日本とは大違いだ。多くの日本国民は、長いものには巻かれろと、軍事政権の嘘で塗り固められた大義名分を受け入れて日の丸を振った。

ミャンマーでも同じように軍事政権のイヌになる人々はたくさんいる。兵隊や警官はたいていがそうだ。元々ヒエラルキーの上下に従うようにしつけられている。イヌはイヌなのだ。

イヌではない人々の抵抗の仕方は様々だ。仕事を放棄して軍事政権に何も協力しない人や、本作品のように映像を発信する人がいる。若者たちを中心に、暴力で対抗しようとする人々もいる。アウンサンスーチーは相変わらず軟禁状態だ。経済活動は行なわれているが、徐々に貧しくなっていることは間違いない。難民として流出する人々もいる。状況は絶望的だ。

国家主義者は国民の幸福よりも国家の体面を重視する。それが滅びの道に通じていることは歴史的に明らかであるにも関わらず、決して反省しない。国民に銃を向ける政権が支配する国は、国民のモチベーションを著しく下げる。そのうち外敵を想定して、戦争に突き進むことで国民の支持を得ようとするかもしれない。周辺の国々はとても警戒している。

かつての日本も歩んだ道だ。戦争で負けることでしか、軍事政権を倒せなかった。ミャンマーもそうなるのだろうか。心配なのは、日本も再びミャンマーと同じ道を辿ろうとしていることだ。マイナンバーカードを強要して国民を管理し、インボイス制度で税の徴収を強化し、そして軍事費を倍増している。どう考えても恐ろしい状況なのに、相変わらず自民党が選挙で勝ち、更にタカ派の維新が躍進している。この状況を恐ろしいと感じない日本の有権者の鈍感さが、一番恐ろしい。

映画「リボルバーリリー」を観た。

大正デモクラシーという言葉がある。鎖国を解いて、欧米に追いつけ追い越せという富国強兵政策の明治から、対象に変わったタイミングで、欧米の民主主義の考え方が広まってくる。国民が主権だから民主主義で、国家が主権だと国家主義だ。民主主義者にとっては国家主義者は不自由な精神性で、人間の幸福追求よりも国家に対して役割を果たすことを大義とする窮屈な人々である。指導者は国家主義で自己実現できるところがあるが、下っ端は国家主義を刷り込まれた奴隷に等しい。つまり国家のイヌだ。

という訳で、本作品は民主主義と女性の権利が声高に叫ばれるようになった世の中で、愛と自由に生きた小曾根百合が国家のイヌたちと戦う姿を描く。アクション映画のヒロインらしく、状況の分析と周囲に対する警戒は怠らないものの、本質的には究極のオプティミストだ。ミッションインポッシブルのイーサン・ハントと同じである。過去を後悔せず、未来を案じることもない。ただ現在を生きるのだ。

昭和になってからの日本は、軍事国家の道を突き進み、東アジアに平和と繁栄を築くという大義名分で中国や東南アジアに侵略戦争を展開した。当時の国家主義者たちの精神性は「積極的平和主義」という意味不明の言葉を発した暗愚の宰相と同じだ。軍事では平和はもたらされないというヒロインの言葉は、為政者には未だに理解されていないのである。

山本五十六は日本の軍事力の限界を悟っていたようで、戦時中でもとにかく講和を目標にしたのは有名な話だが、軍事的に優位なタイミングで講和しようという虫のいい思惑が実現するはずもなく、軍事と平和が相容れないものであることを身を以て証明した格好だ。戦争を仕掛ける連中は、例外なく平和を謳い文句にする。いまでも変わらない。国家主義者は、お国のためという大義名分を国民の義務であるかのように思わせる。ほとんど詐欺師だ。

トム・クルーズの最新作を観たあとだったので、カメラワークやシーンの細部に今一つの印象を受けてしまった。行定勲監督はアクションはあまり得意ではないのかもしれない。原作がどうなのかは不明だが、数十人を殺しても布団で安眠できる冷徹なヒロインなら、感情を吐露するシーンは不要だった。イーサン・ハントは絶対に弱音を吐かない。

綾瀬はるかは、暴力を否定し平和を希求する殺し屋という矛盾に満ちたヒロインの役柄がよほど気に入ったのだろう。とても楽しそうに演じていた。脇を固める豪華な俳優陣のおかげで、このあり得ないようなヒロインがどうにか地に足が着いた形になっている。カッコいいおじさんたちが多くて、それなりに楽しめた。

映画「猫と、とうさん」を観た。

吉田拓郎は「我が良き友よ」の中で、「男らしいはやさしいことだと言ってくれ」と歌った。本作品でも男らしさに関する言及があって、男らしさとは弱いものを大切にして守ることだと言っている。男らしさという言葉がマッチョイズムを連想させて時代に合わないのなら、強さという言葉に言い換えてもいい。

強さが優しさなら、弱さは憎しみや苛立ちや不寛容だろう。後悔や不安や恐怖も弱さかもしれない。だとすると人間の精神の大部分は、強さよりも弱さで出来ている訳だ。厳しい訓練を重ねている屈強な消防士たちでも、その心は強さよりも圧倒的に弱さが勝っている。

だから猫に癒される。傷ついた心では優しさや強さを発揮できない。猫と触れ合うことで綻びを繕い、勇気を出す。猫との触れ合いには、多少のことで怒らない、挫けないといった、人間の懐を広げる効果もあると思う。

猫は勝手気儘だが、たとえ虐められても、恨みもせず、憎みもせず、愚痴も言わず、弱音も吐かず、淡々と生きる。徒党を組むこともなく、ピンチの際はどんな相手にでもひとりで立ち向かう。遊ぶときは本気で遊び、死ぬときは孤独にひっそりと死ぬ。究極的に自由な存在である。

映画「たまねこ、たまびと」のレビューにも書いたが、猫はやっぱり達人だ。SNSで猫の動画を見かけると、つい見入ってしまうことがある。達人らしいおおらかさと天真爛漫な生き方に清々しさを覚えるのだろう。

映画「ジェーンとシャルロット」を観た。

一曲のシャンソンのような作品である。シャンソンは人生を歌う。人生は幸せと不幸せのまだら模様だ。充足感に満たされるときもあれば、不安と恐怖に苛まれるときもある。シャンソンは人生の幸せや悲哀を歌いながら、どこか俯瞰しているところがあって、人生なんてそんなもの、人間なんてそんなものと、諦観とも肯定ともつかぬ複雑な世界観がある。本作品にも似たような世界観を感じた。

日本の歌でシャンソンのような深みがある歌を歌うのは中島みゆきだ。青春の感傷的な恋愛ソングばかりが多い中、人生の真実のシーンを切り取ってみせる。23歳のときに歌った「時代」の世界観は、シャンソンに通じるものがある。その2年後に歌った「店の名はライフ」は、コミックソングのような面白さがあって、中島みゆきの懐の深さが伺える。歌詞の中に次の一節がある。

店の名はライフ おかみさんと娘

母娘でよく似て 見事な胸

本作品の母娘は愛情深いけれども、自分に正直なところがある。他人を愛するために自分の人格を犠牲にすることはない。諦めもある。他人は他人。決して思い通りにはならない。母親にとっての娘も同じで、決して思い通りにならないし、しようとしてはいけない。

娘には娘の人生がある。そして、母には母の人生がある。互いに尊重しなければならないし、出来れば助け合うのが望ましい。ぶつかったら話し合う。怒りにまかせて傷つけ合うのは愚かなことだ。大人の母娘の距離感がなんとも言えない人間関係の機微を描き出す。シャンソンみたいだなと思ったら、浮かんできたのが中島みゆきの歌という訳だ。

おかみさんと娘がカウンターの中で甲斐甲斐しく動いている。すれ違うときに大きな胸同士が擦れることもあるだろう。最初は気恥ずかしさを感じていたが、いまはもう慣れた。変な目で見る客もいるが、そんな視線にも慣れた。どうしようもない甘えん坊ばかりだが、そんな客たちに囲まれているのが楽しい。ときには辛いこともあるが、人生は楽しいものだ。いずれこの店もなくなるだろうし、客たちも時が来ればひとりずつ死んでいくだろう。しかし実際に存在するのはいまだけだ。過ぎ去った過去を悔やんでも、まだ来ない未来を案じても、あまり意味がない。今夜も胸を擦り合わせながら働くのだ。

人を愛おしく思う気持ちは、自分を幸せにしてくれる。他人を肯定することは自分を肯定することに等しい。人生がまだら模様なら、なるべく幸せな時間を増やしたい。人の幸せを願うことが自分の幸せという関係は、とてもいい関係だ。やはり本作品はシャンソンである。

映画「658km、陽子の旅」を観た。

いい作品だと思う。冒頭のチャットだけで、主人公陽子の倦怠感や不満、小さな怒りといった感情がよく表現されている。人見知り、出不精、寡黙といった、陽子の人となりも分かる。訪ねてきた従兄弟に素直に従ったのは、ある種の諦観だろう。何故私が行かなければならないのかという疑問は当然あった筈だ。

原始の時代はいざ知らず、社会や経済が複雑化している現代社会では、人と関わらなければ生きていけない。陽子にはそれが煩わしい。大抵は他人の存在が鬱陶しくて仕方がないが、ときには世話になることもある。自分は生かされているのだと自覚することもあって、そのときは感謝の気持ちが生じる。しかしときには自分は搾取されていると感じるときもある。被害者意識で怒りを覚える。

季節は初冬だろうか。青森までの長い道のり。陽子の心は風にそよぐ葦のように揺れ動く。怒りと憎悪から感謝まで、その振れ幅はとても大きい。しかし徐々に落ち着いてくる。過去と未来は線で繋がっているが、存在しているのはいまだけだ。いまを受け入れることは過去を受け入れることだ。そうして初めて、足の付いた未来が展望できる。気づくのが遅かったのだろうか。いや、何事も遅すぎるということはない。

途中の語りは余計だった印象があるが、いまを生きていくという陽子の決意表明を表現したかったのだろう。寡黙な陽子に少しだけ語らせたかった。言葉には力がある。口に出して言う言葉は、自分に跳ね返ってくる。打ちのめされて涙が溢れる。しかし怒りと憎悪を涙で流してしまえば、感謝だけが残る。これからは優しい人間になるのだ。

菊地凛子は見事だった。

映画「イビルアイ」を観た。

ジャンプスケアという言葉がある。ホラー映画やビデオゲームなどで突然大音量と衝撃的な映像を流すことで、観客やゲーマーを驚かせようとするものだ。ホラー映画では定番の手法なので、説明を聞いたら思い当たる人も多いと思う。ゲーム「バイオハザード」でも使われていて、かなり怖かった印象がある。

ただ、ジャンプスケアはここぞというときに使うから効果的なのであって、やたらと使うと飽きられてしまう。場合によっては呆れられることもあるかもしれない。

本作品では、ジャンプスケアが多用されていて、2度目からはあまり驚かなくなってしまった。またかと思ってしまうのだ。むしろ無音のシーンのほうが怖かった。

ただ、物語としては非常に面白い。冒頭から何度か流される過去のシーンは、若い家政婦のアビゲイルが語る物語のシーンではあるが、作り話と現実の境界線は曖昧だ。魔女は大昔からいて、不死であったり乗り移ったりして、継続的に存在してきたという話は、民間伝承としてもありそうである。都会よりも辺境で語り継がれる物語だろう。舞台はぴったりだ。

男は理屈でものを考えようとするが、女性は常識を超越したところで理解しようとする部分がある。超常の力を継承するのは女性の方が相応しい。魔女は魔女から生まれるのだ。血が本作品のキーアイテムであり、多義的な意味合いを持つ。吸血鬼みたいな栄養分であったり、血統的な特性であったり、先祖からの家系であったりする。母と祖母の関係が普通の母娘の関係ではないのは明らかだ。不気味さが恐怖心を煽る。

そこはかとなく漂うエロティスムが、人間の底しれぬ欲望を感じさせて、恐怖を増幅する。そのあたりの感性はとても優れていると思う。ホラーだけではなく、世界観として味わいのある作品だ。いくつか謎が解き明かされない場面が残っていて、とても気になる。続編があれば是非観たい。