山形・置賜地方を散策してみた。山形県米沢や庄内、福島の会津などは新潟の自宅からも比較的アクセスも良く、クルマで片道2時間の範囲。これらの地域には何度となく足を運んでいるが、今回は明治期に作られた石橋(石で建造された橋)を探しに行く。

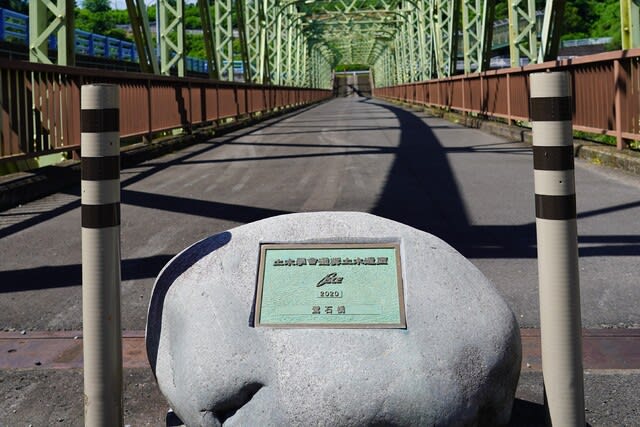

以前、架橋された年代は新しいものとはいえ、木の橋アーチ橋「八幡橋」を紹介した。橋とすれば木の橋は原点ということになるのだろうが、より強固なものとして石橋は江戸期から明治・大正期にかけて作られたものが土木遺産として注目を集めている。

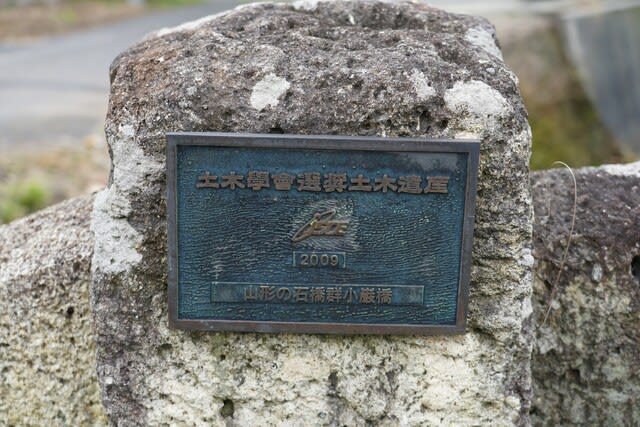

最も多いのは九州の大分県。そのほかにも福島や今回紹介する山形では修復されながらも、保存状態も良く、かつ集中していることから、いずれも土木遺産に選奨されている。大分県の石橋は、江戸期のものもあって個別に選奨されているもののほか、緒方川のアーチ橋5か所は「石橋群」として選定されている。(写真上:中山橋2枚・上山市)

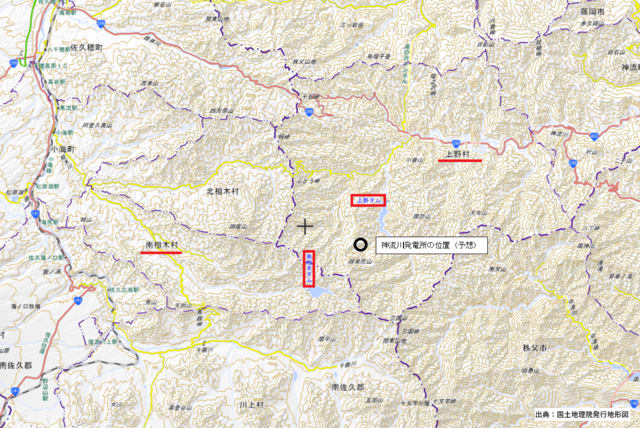

福島もそうだが山形のものもやはり九州から技術者を招へいするなどして施工されたものとのことだが、山形の場合は狭い地域に集中しているのが特徴で、特に上山市(置賜地方ではないが)、南陽市の同じ最上川の支流・須川水系に6橋が集中しているのは特筆すべきことだと思う。

須川の支川・前川には上流から南陽市に蛇ケ橋(別名・小巖橋)、その200メートル下流に吉田橋、上山市に入って中山橋、堅磐橋、須川支川の金山川に新橋、200メートルほど下流に覗橋といった具合だ。半径3キロ以内に6か所、場所を探すのを含めても2時間もあればゆっくりと回ることができる。

写真を見てわかるとおり、巧妙に弧を描いたアーチ部やきれいに積まれた取り付け(橋台部)に至るまで見どころも多い。中には石を切り抜て飾り模様が施されていたり、親柱や銘板なども実に味がある。ただ、かなり傷んでいる部分も多く、保存のための保守などは欠かせないといったところか。(写真上:蛇ケ橋(小巖橋)2枚・南陽市)

大分・九州には石橋が多く保存されているおり古いものも多くかなり広範囲に及ぶことからルーツと言っていい。福島では9か所が2022年に土木遺産。山形の場合も北は村山市から南の米沢市まで11か所が2009年に土木遺産に選奨されているが、今回の6橋は特に隣接しており、いずれも1878年(明治11年)から1882年(明治15年)と施工年も近い。

上山の楢下宿にある新橋と覗橋は羽州街道が幹線街道としての重要性があったことに起因するだろうし、前川に架かる4橋は栗子峠経由の新道開削(のちの萬世大路(ばんせいたいろ))の計画とともに建造されたのではないだろうか?いずれにしても初代山形県令の三島通庸(みしま・みちつね)が関わったとされる。

この三島通庸は薩摩の出身。山形県令に就くと反対派を押しのける謂わば強引な手法で土木事業を推進たことで有名だが、不毛の地とされた米沢をはじめ置賜地方にとって三島の手腕は、現在の都市形成や産業基盤づくり、山形県全体の流通において、後に大きな功労を与えたもので、今回紹介できなかった石橋を含め、大きな証として保存されているのである。(写真上:吉田橋・南陽市と堅磐橋・上山市、写真下:新橋と覗橋・いずれも上山市)