今回の東京への出張には「大人の休日パス」が適用期間だったため、いつもより5,000円以上安く電車移動をすることができた。まあ、ちょっとした業務を受託する会社への経費節減貢献ということだが、この切符、四日間JR東日本管内が乗り降り自由。東京往復は一泊だったため、もう一日だけ見分を広げるため電車に乗ることにする。

行先は長野。長野でソバ(蕎麦)でも食べようと新潟から高崎へ、そして長野新幹線を使うという贅沢な旅程を立てた。ソバ?どうせなら駅の立ち食いソバにしようかと。少し調べてみると、ソバ処の信州・長野にあっても、駅構内の立ち食いソバ屋にも閉店の波が押し寄せていることが分かる。

JR長野駅には、各在来線ホーム、新幹線ホーム、待合室、コンコースと、新幹線開業時には少なくとも7店の立ち食いソバがあったことがある。しかし、現在は3店舗。ホーム上にあるのは6・7番線と新幹線の上りホーム(写真一番下)、そしてコンコースに1店舗(写真一番下)となっている。

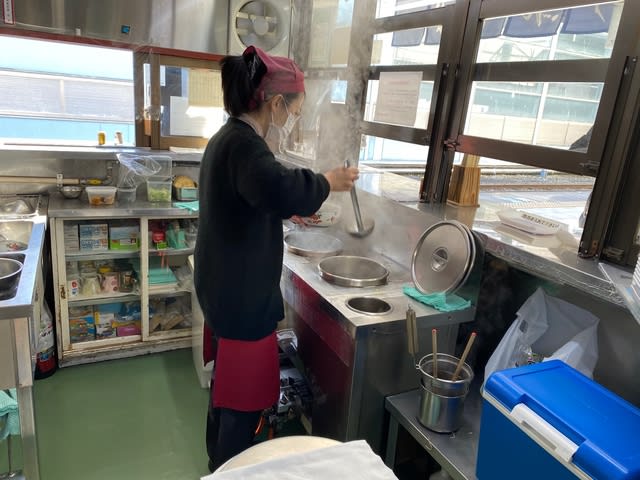

これは食べておかないとと思い、新幹線で長野に到着後、新幹線ホームのソバ屋を横目に、在来線の6・7番線ホームに向かう。ここは、松本経由で長野に向かう特急「ワイドビューしなの」の発着ホーム。定位置でもある階段下に「信州蕎麦処しなの」がある。

丁度お昼時で、特急列車の発車の時間が迫っているということからも結構お客さんがいて、蕎麦屋のカウンターや傍のベンチに丼を抱えて座りながら食べる人などもチラホラ。なかなか繁盛しているように見えるのだが、果たしてどうだろうか?

ここで、JRが機転を利かせているのが、特急しなのの到着ホームは島式ホームが違う5番線とかの場合もあるのだが、名古屋行きの発車は必ず6番線からということに気が付く。このソバ屋は、特急電車利用者のオアシスとして機能している反面、在来線3・4・5番線からは以前生そばを提供し評判んも高かった店が撤退していしまった。

長野駅は橋上駅になっているが、在来線線路は平面利用。2階改札口を出たところ(改札外)に、以前構内で駅弁を売っていた「ナカジマ会館」の立ち食いソバ屋が元気に営業していた。駅と地下通路で長野電鉄・長野駅にも改札外にも営業を続けるソバ屋があるそうだ。

ソバ処・長野だからこそこうして駅構内・改札外に立ち食いソバが並んでいるものの、このホーム上のソバ屋はホント貴重な存在となってきた。地元の新潟駅でも、駅再開発・駅ビル改築に伴い、1番線上の立ち食いソバが4年前に惜しまれながら閉店。マスコミでも取り上げられたことがあった。

確かに新幹線ホームのコンコースでは改札内にソバ屋があるという風景に出くわすことはあるが(郡山駅、福島駅)、首都圏の以外の在来線のホームからアクセスできる店となると甲府、松本、土浦、あとどこにありますかねー。コロナ禍もあり厳しい経営だとは思うが、ぜひ頑張ってもらいたいと思った次第です。

(※あえてカテゴリーを駅弁とした。撤退・閉店情報が相次ぐ駅弁屋も立ち食いソバ屋も頑張ってほしいという意味を込めて!)