伊方原発避難訓練 検証形だけ 不安消えず

「再稼働のアイバイづくり」

四国電力伊方(いかた)原発(愛媛県伊方町)の重大事故を想定した原子力総合防災訓練が8、9の両日、住民と、国や県、四電など100余の機関が参加して行われました。愛媛県や伊方町は訓練を前に再稼働に同意しています。避難計画に実効性はあるのか「検証を行う」などとされた訓練。行政の手順の確認ばかりが優先され、住民避難の具体的な検証とは程遠いものでした。(砂川祐也、三木利博)

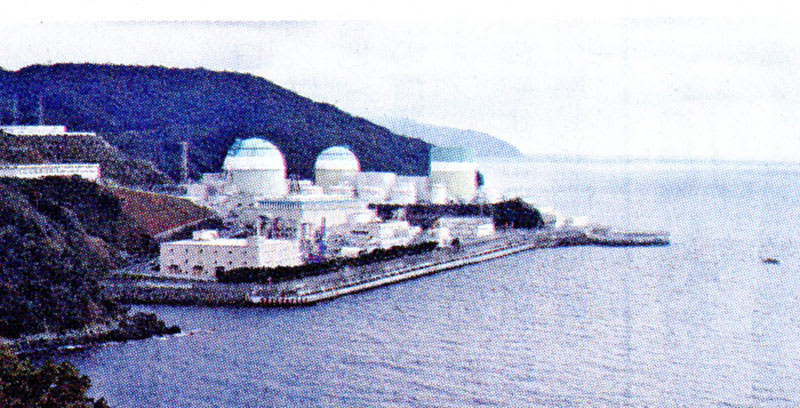

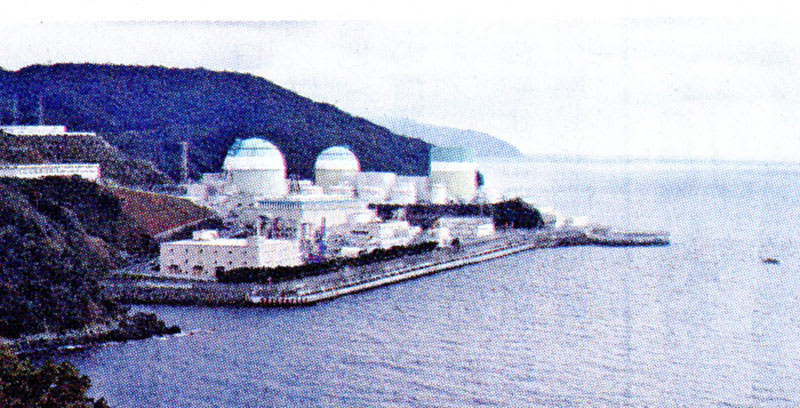

四国電力伊方原発=11月9日、愛媛県伊方町

原発の横を!?

訓練は、震度6強の地震が発生し、伊方原発で原子炉の冷却機能が失われ、最終的に放射性物質が外に漏れ出すという想定で行われました。

国や県の計画では、伊方原発で重大事故が発生した場合、原発から5キロ圏(PAZ)に住む伊方町の約5500人は放射性物質が放出する前に即時避難し、5~30キロ圏(UPZ)の5市3町の約11万8千人は放射線量に応じて避難します。伊方原発の西側5キロ以遠の佐田岬半島に住む約4900人も、陸路での避難に半島の付け根にある原発の真横を通らなければならないため、5キロ圏と同じタイミングで避難する「予防避難エリア」になっています。

半島は細長く長さ50キロに及びます。原子炉から放射性物質が漏れ出し、陸路での避難が難しくなった場合、計画では「予防避難エリア」は、大分県の佐賀関港まで船で片道70分かけて住民を運ぶとしています。

9日午前中、佐田岬半島の先端近くの三崎港から海上自衛隊の艦船と定期運航されているフェリーを使った大分県への避難訓練が行われました。

港では、松山市の市民団体「原発さよなら四国ネットワーク」が「津波で海路避難できません!」の横断幕を持って抗議行動をしていました。「伊方原発をとめる会」の和田宰事務局次長は、港を出ていく海上自衛隊艦船で訓練参加者が外に出ているのを見ながら、「被ばくするという臨場感もないし、緊迫感がないこと甚だしい」と指摘します。

一時終結所の体育館でヨウ素剤を受け取る訓練参加者の住民=11月9日、愛媛県伊方町

避難先の佐賀関港に到着し、フェリーから降りてくる訓練参加者と誘導する自治体の職員=大分市

県外へ船で!?

フェリーには11地区から51人が放射能汚染の検査をして乗船。港に来る前の一時集結所で被ばくを防ぐヨウ素剤を配布されました。「こういう事態を想定しないといけないということ自体が大変なことです。でも、大きな地震が起きたら、家からほんとうに港に来られるのかどうか。伊方原発の再稼働には反対です」と長山松子さん(69)は話します。「非常用持出袋」を背負っていました。

フェリーは70分で大分県の佐賀関港に到着。住民はさらに大型バスに乗り換えて1時間ほどで大分市内の仮避難所に移動し、健康状態の確認がありました。

「初めて県外避難の訓練でしたが、実際の事故があった場合、県外にどれだけの期間、避難することになるのか、今日はとんぼ返りでしたから。訓練では分刻みで行動しましたが、トラブル、事故など想定できないことに不安が残ります」と話すのは塩崎幸生さん(57)。地区から4人が参加したという中村孝さん(67)は「原発の方へ向かって逃げるのは無理。逃げるなら海しかない。もし伊方原発で事故が起きたらどうなるのか心配。その心配を解消するのが訓練だと思うが、今回、大きく役立つことはなかったです」といいます。

佐田岬半島には、小さな地区が離れて点在しています。避難の際には地区ごとに集まり、さらに複数の地区が集まる一時集結所へ移動します。そこから半島を出る避難経路を進み、またさらに大きな避難所へ移動します。

9日の訓練では、陸路をバスで避難する訓練も行われました。各地区の区長や役員ら43人が一時集結所の瀬戸総合体育館に集合。バス5台に分乗して70キロ余りの道のりを約1時間半かけ、松山市に近い松前(まさき)公園体育館まで移動しました。

訓練に参加した元三机(みつくえ)区長の川田健二さん(67)は「この一時集結所に集まるまでが大変」だといいます。地区内に住む何百人という住人を4、5人の地区の役員で集めるよう計画されているといい、「どうやって何百人という住人を集めて、さらにここまで移動してくればよいのか、実際に動いてみないとわからない」と話していました。

また、地区と地区をつなぐ車道は「一本道と考えていい」といいます。その道を走ると、傾斜に囲まれ、「急傾斜地崩壊危険区域」の看板が複数ありました。

「放射能が漏れ出すような災害が起きれば、孤立する可能性の方が高い。実質、屋内退避しかないのでは」

2日間の訓練を視察した日本共産党の田中克彦愛媛県議は「今回の訓練は、行政が手順を確認するだけの形だけの訓練だったとみてとれます。一番肝心な住民の避難は呉体的に検証されていません。特に佐田岬半島の住民は、被災状況に応じた複数ケースの避難指示に対応せねばならず、難しい状況に立たされています。大規模な訓練といいながら、実態は再稼働のアリバイづくりといっても過言ではないと思います」と話していました。

今回の訓練の指針となった避難計画は10月6日の原子力防災会議で「具体的かつ合理的」だとして安倍首相の了承を得ていました。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年11月10日付掲載

まさに、「いちよう訓練しました」と言うだけのアリバイ作りですね。

伊方原発に重大事故が起こるということは、地震や津波で海上ルートの避難は困難。がけ崩れで陸上ルートの避難も困難。

なかなか訓練どうりにはいかないと思います。

「再稼働のアイバイづくり」

四国電力伊方(いかた)原発(愛媛県伊方町)の重大事故を想定した原子力総合防災訓練が8、9の両日、住民と、国や県、四電など100余の機関が参加して行われました。愛媛県や伊方町は訓練を前に再稼働に同意しています。避難計画に実効性はあるのか「検証を行う」などとされた訓練。行政の手順の確認ばかりが優先され、住民避難の具体的な検証とは程遠いものでした。(砂川祐也、三木利博)

四国電力伊方原発=11月9日、愛媛県伊方町

原発の横を!?

訓練は、震度6強の地震が発生し、伊方原発で原子炉の冷却機能が失われ、最終的に放射性物質が外に漏れ出すという想定で行われました。

国や県の計画では、伊方原発で重大事故が発生した場合、原発から5キロ圏(PAZ)に住む伊方町の約5500人は放射性物質が放出する前に即時避難し、5~30キロ圏(UPZ)の5市3町の約11万8千人は放射線量に応じて避難します。伊方原発の西側5キロ以遠の佐田岬半島に住む約4900人も、陸路での避難に半島の付け根にある原発の真横を通らなければならないため、5キロ圏と同じタイミングで避難する「予防避難エリア」になっています。

半島は細長く長さ50キロに及びます。原子炉から放射性物質が漏れ出し、陸路での避難が難しくなった場合、計画では「予防避難エリア」は、大分県の佐賀関港まで船で片道70分かけて住民を運ぶとしています。

9日午前中、佐田岬半島の先端近くの三崎港から海上自衛隊の艦船と定期運航されているフェリーを使った大分県への避難訓練が行われました。

港では、松山市の市民団体「原発さよなら四国ネットワーク」が「津波で海路避難できません!」の横断幕を持って抗議行動をしていました。「伊方原発をとめる会」の和田宰事務局次長は、港を出ていく海上自衛隊艦船で訓練参加者が外に出ているのを見ながら、「被ばくするという臨場感もないし、緊迫感がないこと甚だしい」と指摘します。

一時終結所の体育館でヨウ素剤を受け取る訓練参加者の住民=11月9日、愛媛県伊方町

避難先の佐賀関港に到着し、フェリーから降りてくる訓練参加者と誘導する自治体の職員=大分市

県外へ船で!?

フェリーには11地区から51人が放射能汚染の検査をして乗船。港に来る前の一時集結所で被ばくを防ぐヨウ素剤を配布されました。「こういう事態を想定しないといけないということ自体が大変なことです。でも、大きな地震が起きたら、家からほんとうに港に来られるのかどうか。伊方原発の再稼働には反対です」と長山松子さん(69)は話します。「非常用持出袋」を背負っていました。

フェリーは70分で大分県の佐賀関港に到着。住民はさらに大型バスに乗り換えて1時間ほどで大分市内の仮避難所に移動し、健康状態の確認がありました。

「初めて県外避難の訓練でしたが、実際の事故があった場合、県外にどれだけの期間、避難することになるのか、今日はとんぼ返りでしたから。訓練では分刻みで行動しましたが、トラブル、事故など想定できないことに不安が残ります」と話すのは塩崎幸生さん(57)。地区から4人が参加したという中村孝さん(67)は「原発の方へ向かって逃げるのは無理。逃げるなら海しかない。もし伊方原発で事故が起きたらどうなるのか心配。その心配を解消するのが訓練だと思うが、今回、大きく役立つことはなかったです」といいます。

佐田岬半島には、小さな地区が離れて点在しています。避難の際には地区ごとに集まり、さらに複数の地区が集まる一時集結所へ移動します。そこから半島を出る避難経路を進み、またさらに大きな避難所へ移動します。

9日の訓練では、陸路をバスで避難する訓練も行われました。各地区の区長や役員ら43人が一時集結所の瀬戸総合体育館に集合。バス5台に分乗して70キロ余りの道のりを約1時間半かけ、松山市に近い松前(まさき)公園体育館まで移動しました。

訓練に参加した元三机(みつくえ)区長の川田健二さん(67)は「この一時集結所に集まるまでが大変」だといいます。地区内に住む何百人という住人を4、5人の地区の役員で集めるよう計画されているといい、「どうやって何百人という住人を集めて、さらにここまで移動してくればよいのか、実際に動いてみないとわからない」と話していました。

また、地区と地区をつなぐ車道は「一本道と考えていい」といいます。その道を走ると、傾斜に囲まれ、「急傾斜地崩壊危険区域」の看板が複数ありました。

「放射能が漏れ出すような災害が起きれば、孤立する可能性の方が高い。実質、屋内退避しかないのでは」

2日間の訓練を視察した日本共産党の田中克彦愛媛県議は「今回の訓練は、行政が手順を確認するだけの形だけの訓練だったとみてとれます。一番肝心な住民の避難は呉体的に検証されていません。特に佐田岬半島の住民は、被災状況に応じた複数ケースの避難指示に対応せねばならず、難しい状況に立たされています。大規模な訓練といいながら、実態は再稼働のアリバイづくりといっても過言ではないと思います」と話していました。

今回の訓練の指針となった避難計画は10月6日の原子力防災会議で「具体的かつ合理的」だとして安倍首相の了承を得ていました。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年11月10日付掲載

まさに、「いちよう訓練しました」と言うだけのアリバイ作りですね。

伊方原発に重大事故が起こるということは、地震や津波で海上ルートの避難は困難。がけ崩れで陸上ルートの避難も困難。

なかなか訓練どうりにはいかないと思います。