しんぶん赤旗 全国囲碁将棋大会 15歳以下選手が活躍

14日に東京都内で始まった第52回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会。15歳以下の選手が7人も参加し、強豪相手に一歩も引かないたたかいで盛り上げています。将棋最年少の藤原大生(だいき)さん(12)=富山県=、囲碁では今分太郎さん(15)=京都府=工藤義也さん(14)=埼玉県=がリーグ戦を勝ち抜き、決勝トーナメントに進みました。

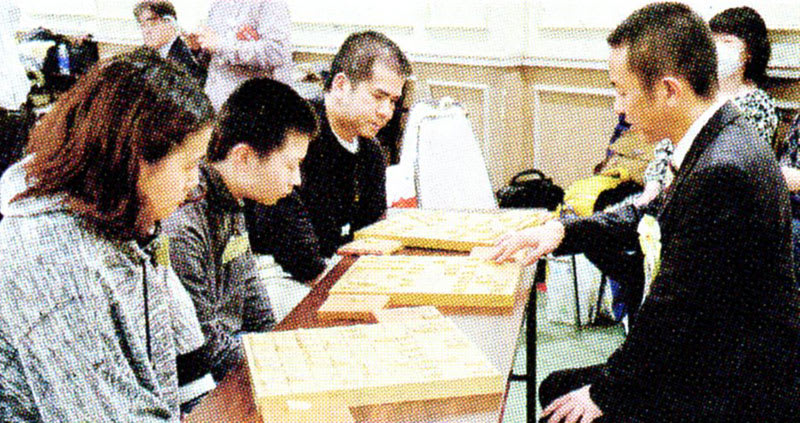

将棋のリーグ戦で、“最年少対決”が注目を集めました。小学6年で初出場の藤原さんと、香目県の中学1年、國井大彰さん(13)の対決です。

「プロになりたい」と話す藤原さん。二つ年上の兄が始めたのをきっかけに、保育園のときから将棋をさしています。「相手の手が見えるとおもしろい。将棋する時間を増やして、もっと勉強したい」

國井さんは、藤原さんとの激戦を制しながらも、リーグ戦敗退。それでも、父親の勝之さん(45)はうれしそうです。「小学生低学年の時にテレビゲームばかりやって困るので、将棋盤を与えたら全国大会に出場するようになった。もう少し早くやらせてあげたらよかったなあ」

香川代表の國井大彰さん(左)と富山代表の藤原大生さん=14日

囲碁のリーグ戦でも、千葉県の中学2年の堀江慧(けい)さん(13)と、山梨県の中学3年の小澤一貴さん(15)による10代対決がありました。いずれもリーグ戦で敗退しましたが、10代対決を制した堀江さんは「相手の次の手を読むのが囲碁です。勝ってうれしいです」。

小澤さんは、堀江さんを「強かった」とたたえました。「囲碁に頂点はありません。どこまでも極め続けるしかない。経験を重ねて、さらに上達したい」と語りました。

指導対局 プロから精神学ぶ

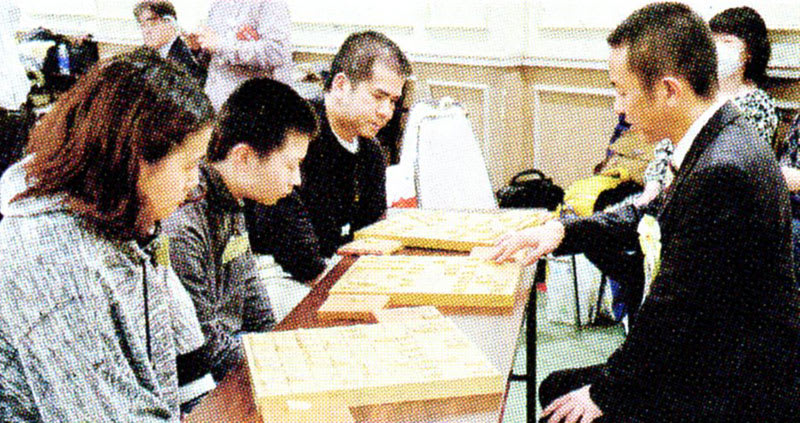

14日始まった第52回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会では、審判長の囲碁の小島高穂九段が1人と、将棋の屋敷伸之九段が同時に3人と指導対局を行いました。対局者は、リーグ戦の敗退者から募りました。

将棋の指導対局をする屋敷伸之審判長(右)=14日

囲碁は、3子の手合いで、小島九段の中押し勝ち。奈良県の野口徹さん(59)は「たのしかった。序盤の大切さを学びました。たたかう精神を教わりました」と話しました。

将棋では対局した1人、招待の遠山侑里さん(19)=女流アマ名人=は「この大会は初めての出場です。屋敷九段は結構ファンなのでうれしかったです。感想戦で『思い切りがいいね』といわれました」と笑顔でした。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年11月15日付掲載

今年は、兵庫県選出の選手が囲碁と将棋ともに決勝トーナメントに残り、かつベスト8に進出。2日目の対戦に残しました。

かつてないいい成績です。このブログを書くころには結果が出ているでしょうが、いい結果を出してくれていることを期待します。

14日に東京都内で始まった第52回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会。15歳以下の選手が7人も参加し、強豪相手に一歩も引かないたたかいで盛り上げています。将棋最年少の藤原大生(だいき)さん(12)=富山県=、囲碁では今分太郎さん(15)=京都府=工藤義也さん(14)=埼玉県=がリーグ戦を勝ち抜き、決勝トーナメントに進みました。

将棋のリーグ戦で、“最年少対決”が注目を集めました。小学6年で初出場の藤原さんと、香目県の中学1年、國井大彰さん(13)の対決です。

「プロになりたい」と話す藤原さん。二つ年上の兄が始めたのをきっかけに、保育園のときから将棋をさしています。「相手の手が見えるとおもしろい。将棋する時間を増やして、もっと勉強したい」

國井さんは、藤原さんとの激戦を制しながらも、リーグ戦敗退。それでも、父親の勝之さん(45)はうれしそうです。「小学生低学年の時にテレビゲームばかりやって困るので、将棋盤を与えたら全国大会に出場するようになった。もう少し早くやらせてあげたらよかったなあ」

香川代表の國井大彰さん(左)と富山代表の藤原大生さん=14日

囲碁のリーグ戦でも、千葉県の中学2年の堀江慧(けい)さん(13)と、山梨県の中学3年の小澤一貴さん(15)による10代対決がありました。いずれもリーグ戦で敗退しましたが、10代対決を制した堀江さんは「相手の次の手を読むのが囲碁です。勝ってうれしいです」。

小澤さんは、堀江さんを「強かった」とたたえました。「囲碁に頂点はありません。どこまでも極め続けるしかない。経験を重ねて、さらに上達したい」と語りました。

指導対局 プロから精神学ぶ

14日始まった第52回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会では、審判長の囲碁の小島高穂九段が1人と、将棋の屋敷伸之九段が同時に3人と指導対局を行いました。対局者は、リーグ戦の敗退者から募りました。

将棋の指導対局をする屋敷伸之審判長(右)=14日

囲碁は、3子の手合いで、小島九段の中押し勝ち。奈良県の野口徹さん(59)は「たのしかった。序盤の大切さを学びました。たたかう精神を教わりました」と話しました。

将棋では対局した1人、招待の遠山侑里さん(19)=女流アマ名人=は「この大会は初めての出場です。屋敷九段は結構ファンなのでうれしかったです。感想戦で『思い切りがいいね』といわれました」と笑顔でした。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年11月15日付掲載

今年は、兵庫県選出の選手が囲碁と将棋ともに決勝トーナメントに残り、かつベスト8に進出。2日目の対戦に残しました。

かつてないいい成績です。このブログを書くころには結果が出ているでしょうが、いい結果を出してくれていることを期待します。