遊歩道を廻り 来た時と反対側に来ました

クロワッサンのお店から湖畔に出て

ギョギョギョ と サギ と 露天風呂

この辺り 以前は 翡翠が いました

朝早く 望遠レンズを構えて 狙ってたこともありました

懐かしい

翡翠が止まれるような 枝ぶりですが

いる 形跡はないです

先ほど 湖の中の 鳥居の近くに 行ってみましょ

なぜだか こんな木を見ると 撮ってしまう

絵を描いていた頃も 木を描いてました

ぐるっと廻って 神社の傍

古そうな石垣です

こちらは 比較的 新しい

新しい ったって

明治とか大正でしょうか

間知石ではありませんが

落とし積みになってますね

天盤石の加工が間知石のそれっぽいです

石垣の上の 寄付者の刻印は

コンクリですから 昭和ですかね

もちろん戦前ですね

鳥居の方に行ってみましょ

神社の湖側

カップルが居た所

湖面に漂っていた 朝霧も晴れちゃって

神秘的な写真は 撮れませんでした

湖の中にあると いかにも~

ですよね~

金の斧 銀の斧 銅の斧 鉄の斧

日本では 龍が住んでるというのが多いですね

有名なのが 奈良 興福寺 猿沢の池

ありました!

🐉

竜神伝説

🐉 🐍 👹

三大伝説ヒーロー ですからね

金鱗湖 竜神伝説

もともと 湯布院盆地は 沼だったとか

それを 誰かが 山を蹴崩して

水が抜けて 盆地に なったんだと

だ 誰よ?

それを 誰かが 山を蹴崩して

水が抜けて 盆地に なったんだと

だ 誰よ?

水が抜けて 住むところが無くなった🐉は

神様に

湖を残してくだされ そのかわり

水を絶えることなく湧かし

長くこの地を守ると

神様に

湖を残してくだされ そのかわり

水を絶えることなく湧かし

長くこの地を守ると

そう天祖神に 安住の地を与えて欲しいと願う

ならば

と 天祖神が🐉のために今の金鱗湖を残した

と 天祖神が🐉のために今の金鱗湖を残した

🐉の 約束通り

今も湖の湖底と天祖神社の境内からは

清水が絶えることなく湧き出ている

と、いう 天祖神社と 竜神の伝説

今も湖の湖底と天祖神社の境内からは

清水が絶えることなく湧き出ている

と、いう 天祖神社と 竜神の伝説

若い娘を 生贄に とかじゃなかった

よかった~

よかった~

とは 言う物の 池は こわい

沼は さらに こわい

沼は さらに こわい

金鱗湖

呼ばれるようになったのは

明治になってからだとか

それまでは

岳下(たけもと)の池

岳ん下ん池

たけんしたんいけ?

呼ばれるようになったのは

明治になってからだとか

それまでは

岳下(たけもと)の池

岳ん下ん池

たけんしたんいけ?

下湯

も そうでしたね

しもんゆ

岳 とは 由布岳のことで

由布岳の麓=岳下

たけもと

と読むようです

が

現在の地区名もバス停も

岳本

となってます

鳥居

この後 寄ってみようと思ってたお寺

佛山寺

にあった鳥居だとのこと

神仏分離

これまた 明治に入ってからのこと

その 鳥居

気になるのは 方角であります

どこを 向いているのでありましょうか?

御神木 の 大杉

大きすぎ

手水鉢

これ いいな~

真っ二つにして くり抜いたのだろうか?

切り口から 新しいものですね

社の向こうが 金鱗湖

湖内の 鳥居 は 裏側になるんですよね

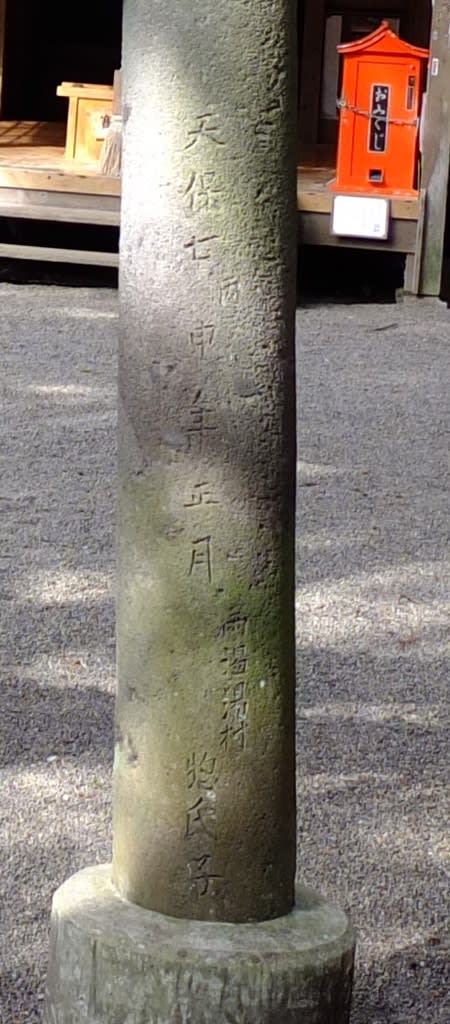

天

祖

神

社

天保七 申 年 正月

てんぽう

1836年

七 と 申

間の右に 丙 とありますね

天保七丙申

ひのえさる

この年に 生まれた人は 188歳

その右下に 村の名前があります

南

温

湯

村

温湯

ぬるゆ

由布院 というのは

豊後国風土記に 由布の由来である

「木綿」及び「柚富郷」が記されている

「木綿」及び「柚富郷」が記されている

この頃

天保の大飢饉

1837 天保8年 大塩平八郎の乱

1857 嘉永6年 黒船来航 .

葛飾北斎

十辺舎一九

滝沢馬琴

間宮林蔵

遠山金四郎

渡辺崋山

水野忠邦

千葉周作

歌川広重

井伊直弼

勝海舟

吉田松陰

近藤勇 土方歳三 榎本武揚

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます