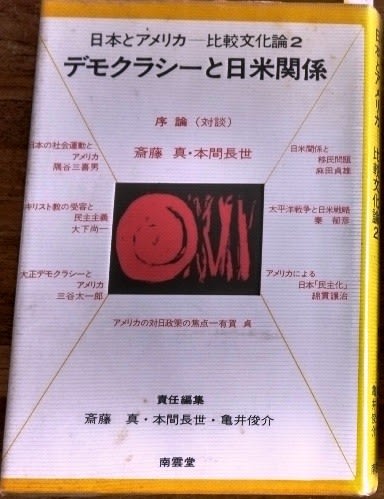

斎藤真他編『日本とアメリカ 比較文化論(2) デモクラシーと日米関係』(南雲堂、1973年)を読んだ。

これも断捨離を前にしたお別れの読書。

本書が出版された時には(1973年)、三谷太一郎「大正デモクラシーとアメリカ」、麻田貞雄「日米関係と移民問題」、綿貫譲治「アメリカによる日本の『民主化』」を読んでいたが、今回は、残りの数編を読んだ。

隅谷三喜男「日本の社会運動とアメリカ」、大下尚一「キリスト教の受容と民主主義」、秦郁彦「太平洋戦争と日米戦略」、有賀貞「アメリカの対日政策の焦点」である。

隅谷では、日本の社会運動の出発点がサンフランシスコに移住した日本人職工組合から始まり、その後も片山潜、幸徳秋水、安部磯雄らの渡米日本人によって発展したことを知った。さらに幸徳秋水の大逆事件の発端が、彼が創設した「社会革命党」のサンフランシスコ在住の残党グループによる「暗殺主義」(明治天皇を暗殺する旨をほのめかす文書を発表した)に起因することを知った。

大下は、日本のキリスト教が最終的には天皇制国家と共存する道を選ぶに至ったものの、木下尚江、安部磯雄、新渡戸稲造、吉野作造、賀川豊彦らを経由して、民主主義に連なることを述べる。

秦は、太平洋戦争における日米の戦略の推移を時系列にたどり、日本の敗因をさぐる。これまでは「戦略」面からの戦争叙述には興味がなかったが、最近のロシアのウクライナ侵略を見るにつけ、ウクライナ勝利のためにはこのような戦略的な分析も必要なのだろうとは思うようになった。対米開戦決定の「御前会議」用の文書は、敵を「対米英蘭蔣戦争」といい、「蔣政権の屈服」を目標としていた。敵は蔣介石だったのだ(225頁)。

有賀も、日本軍国主義に勝利したアメリカが、やがて冷戦における日本の軍事利用、そのための経済復興に舵をきる経過を概観する。連合国の中には日本とドイツを農業国にしようと主張したというが、今となってはそのほうが1周遅れの先頭走者になっていたかもしれない。全体主義、野蛮で侵略的な日本というイメージをアメリカの手で払拭させ、この悪いイメージを中国に転嫁させたという(306頁)。

以前に読んだ頃は、アメリカ移民、とくに戦時中の日系人の強制収容に関心があったので麻田の論稿を読んだ。麻田や牛島秀彦その他から高橋三千綱「葡萄畑」まで、排日移民法からマンザナー強制収容所に至る日系移民の本を結構読んだ。日系人の強制収容を決定した当時のカリフォルニア州知事ウォーレンが、後に連邦最高裁長官になってリベラルな判例を形成するのも皮肉な歴史だ。

綿貫からは、戦後の民法改正を審議した内閣の臨時法制審議会と司法省の司法法制審議会が同一の審議会だったこと(後者が前者の第3部会を兼務したという)ことを知った(273頁)。昨年来、戦後の民法改正過程を調べていて両者の関係が分からなかったのだが、こんなところで氷解した。

三谷も今回再読して、その中に新渡戸の「平民道」に言及があることを知って驚いた(145頁)。

デモクラシーの前提には“virtue” (「徳」か)がなければならない、新渡戸はこれを「平民道」と表現したことを、ぼくは三谷のこの論稿で知ったのかも知れない。50年近く前のことなので記憶は定かでないが、本書の発行が1973年で、手元にある『新渡戸全集』が1970年の発行だから平仄はあっている(上の写真は『新渡戸稲造全集・第5巻』(教文社、1970年)。24頁に「平民道」が収録されている)。

わが「平民道」の原点がここにあったとなると、断捨離するのがちょっと惜しくなった。こんな調子だから、定年から3年経っても断捨離はいっこうに進まない。

2023年1月25日 記