おはようございます。

熱海のMOA美術館の”光琳/国宝「紅白梅図屏風」×重文「風神雷神図屏風」”展の”その4”となりまする。写真撮影が可能のおかげでたくさんの作品を紹介できてうれしい。では3室へご案内しましょう。◎:重要文化財 〇:重要美術品

まずは、光悦と宗達のコラボ、鹿下絵新古今集和歌巻から。これは、先日の山種美術館の”福田平八郎x琳派”展にも、一断簡が展示されていた。この和歌巻は、さまざまな姿態や動作を見せる鹿の群像を俵屋宗達が金銀泥で描いた料紙に、本阿弥光悦が新古今和歌集の和歌二十八首を選んで書いた豪華なものである。もとは約22メートルの一巻の和歌巻で、益田鈍翁が所蔵していたが、現在は切り取られ、断簡となり、前半部の多くはMOAに、他の断簡は山種美術館などの諸家、そして後半部はシアトル美術館が所蔵している。今回は和漢の前半部と軸装にした断簡が展示されていた。

鹿下絵新古今集和歌巻 本阿弥光悦 俵屋宗達下絵 桃山〜江戸時代 17世紀 (前半部)

鹿下絵新古今集和歌巻断簡 本阿弥光悦 俵屋宗達下絵 桃山〜江戸時代 17世紀

秋くれば ときはの山の まつかぜも うつる斗(ばかり)に 身にぞしみける(和泉式部)

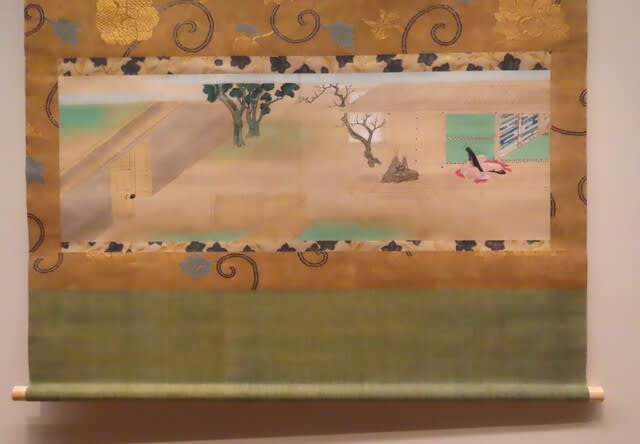

伊勢物語図 西の対図 伝・俵屋宗達 江戸時代 17世紀

”西の対”の段で在原業平が思いを寄せた貴婦人(二条后宮)の旧屋敷を訪ねる場面。

西行物語絵巻断簡 俵屋宗達 江戸時代 寛永7年(1630)

本図は海田采女佑相保(かいだうねのすけすけやす)が描いた明応九年(1500)の奥書をもつ祖本をもとに、宗達が絵を模写し、烏丸光広(1579~1638)が詞書を書写した作品の断簡である。

軍鶏図 俵屋宗達 江戸時代 17世紀

宗達水墨画の代表的作品のひとつ。

犬図 伝・俵屋宗達 江戸時代 17世紀

色絵吉野山図透鉢 尾形乾山 江戸時代 18世紀

各所に透かし穴を開け、桜山の風情を出そうとしている。ゆるやかな曲面に白絵の具によって櫻花が表現されている。

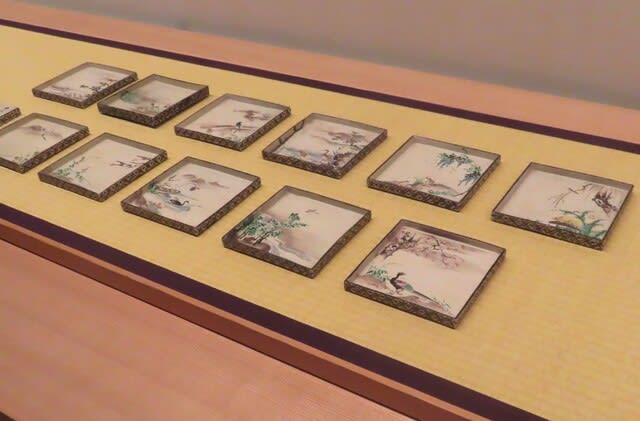

◎ 色絵十二ヶ月歌絵皿 尾形乾山 江戸時代 元禄15年(1702)

藤原定家の和歌に因んだもので、裏に花と鳥の歌を各々一首、書き、皿内面に歌題材を色絵で描いている。

ここからは、江戸琳派の代表、酒井抱一の作品です。

月に秋草図 酒井抱一 江戸時代 19世紀

抱一が琳派の形式を念頭においた最初期の草花絵。

伊勢物語図 宇津山 酒井抱一 江戸時代 19世紀

伊勢物語第9段に取材。業平の一行が宇津山峠(駿河)で出会った顔見知りの修行僧に都への手紙を託する場面。

蟻通図 酒井抱一 江戸時代 19世紀

謡曲・蟻通等で親しまれた故事に取材。紀貫之が玉津島参詣のため蟻通神社まで来ると、にわかに日暮れて大雨に遭う場面。

◯ 雪月花図 酒井抱一 江戸時代 文政3年(1820)

雪松は画面上部に、雲井の月は中央に、桜花は下部に描いて、三幅を通して対角線に構図をまとめている。60歳の作で、抱一代表作の一つである。

藤蓮楓図 酒井抱一 江戸時代 19世紀

抱一が、琳派に熱烈に傾倒していた五十歳代後期の作。

(つづく)

大相撲九州場所 二日目

大の里、王鵬を押し倒す。2連勝。

初日の不安定さはなく、本来の力を出し、連勝。

尊富士、時疾風にもろ差しに組まれ、完敗。まだ、本来の強さが出ていない。

琴櫻、今日は完勝。平戸海を寄せ付けず。

若隆景は大栄翔にうまさで制し、2連勝。霧島は宇良にうまくとられ連敗。豊昇龍、熱海富士、翔猿も2連勝。

昨夕(11/11)、十一夜の月。十日夜(とおかんや)の名月は曇り空で見ることができなかった。お月見三冠を逃す。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。