おはようございます。昨日のクリスマスイブはいかがお過ごしでしたか。さて、今朝の話題は、クリスマスイブのイブに観てきた歌舞伎座のお芝居についてです。筋書に舞台写真がついていたので、それらをふんだんに使って紹介したいと思います。

海老蔵の雷神不動北山櫻、とても素晴らしかった。とくに大詰めの二場。華やかな舞台装置の中で、華麗な演技を魅せる海老蔵。これぞ歌舞伎!と場内を沸かせる。万雷の拍手が鳴りやまない。

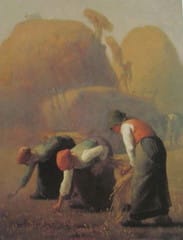

さて、いきなり、大詰めの写真から。歌舞伎は舞台装置を観るのも大きな楽しみ。うつくしい舞台は、観客の心を一気に沸かせてくれる。筋書に装置考案は竹内弘とある。

大詰 第三場 不動明王降臨の場。二人の童子を引き連れ海老蔵・不動明王が登場。自らの力で早雲の悪心の根を絶ち、鳴滝の執心を沈めたことを、語り、虚空に消え去る。ここで幕が降りる。すごいすごいの大拍手。

そして、その前の場面は、海老蔵・早雲王子、自らの陰謀が暴かれ、朱雀門にたてこもり、追手との激しい戦い。次々と切り倒していくが、最後は不動明王の零力により、退散させられる。大詰第二場 朱雀門王子最期の場

これは、歌舞伎十八番の演目である”鳴神”、”毛抜”、”不動”の三つの演目の通し狂言で、寛政2年、大阪で初演されたものだそうだ。そのとき、二世團十郎が、弾正、鳴滝上人、不動明王の三役をつとめ、好評を博したが、江戸の後期には通し狂言としての上演はなくなってしまった。最近になって、1967年1月に二代目松緑によって復活。2008年以降は、当代海老蔵が、二世團十郎の三役に、早雲王子と安倍清行を加え、5役を演じる脚本により上演してきた。今回、これを歌舞伎座ではじめてお披露目した。ぼくはもちろん、はじめての観劇だが、”毛抜”は、左団次の粂寺弾正で観ている。毛抜も面白い演目だったが、通し狂言でみると、また、全体の筋の位置づけも分かり、よけい面白い。

海老蔵の五役が一番のみもの。それぞれ性格の違う人物を、ものの見事に演じきって、さすが、海老蔵といった感じ。へなへなした、軽い感じの安倍清行なんか、とっても面白かったし、玉三郎(雲の絶間姫)の色仕掛けにひっかる海老蔵・鳴神上人のコミカルな演技も、また良かった。

玉三郎の誘いに引っかかり、胸に手を入れる海老蔵。女を知らない上人なので、乳首をはじめて触り、これはなんじゃという(爆)。酒も飲まされ、泥酔している間に、姫がしめ縄を切り、上人によって封じ込められていた龍神が飛び出し、長い間、旱魃に苦しめられていた人々が待ち望んでいた雨が降りだすのであった。

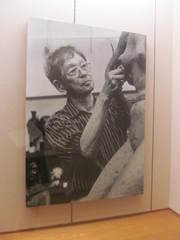

最後に、海老蔵5役の肖像を。

おまけに、獅童フアンと愛之助フアンのために。

玉三郎をもう一度

初春は海老蔵・五右衛門だ!新橋演舞場。