おはようございます。

葉山の神奈川近代美術館で香月泰男展が開かれている。事前予約制であることを知らなかったが、それほど混んでいなかったこともあり、入れてもらえた。たいていの美術館はOKだが、ガラガラなのに頑なに厳守する美術館もいくつかある(笑)。上野の国立科学博物館もそうで、常設展でさえ、二度ほど断られた。東博も都美も空いていれば当日券で入れてくれるのに。先日の都美のゴッホ展も30分待ちだったが、入館させてもらえた。ぼくのような気まま人間は、好きな時間にふらりと美術館に立ち寄りたい。コロナが収まっても、事前予約制だけが延々と生き残ることが心配。

先日亡くなられた小三治師匠のようにマクラが長くなってしまった(笑)。オールスターが出そろう浅草演芸ホールでの正月公演では聞いたことがあるが(そのときはマクラだけで終わった、笑)、じっくりと名人の落語を一度、生で聞いてみたかった(テレビでは見ているけど)。数年前、逗子でホール落語があったが、即日完売。チケットがとれない超有名な落語家だった。

そろそろ、やっと、本題へ(笑)。とはいっても、ぼくは香月泰男について何も知らない。台本を公式サイトからお借りして、棒読みしよう。これでは笑いをとれない前座の落語家みたいなものですがね。

太平洋戦争とシベリア抑留の体験を描いたシベリア・シリーズで、戦後洋画史に確固たる地位を築いた香月泰男(1911-74)。東京美術学校(現・東京藝術大学)時代から最晩年まで、シベリア・シリーズ全57点を含む各年代の代表作を制作年順に紹介し、香月泰男の画業の全容をたどります。

1931年、香月は東京美術学校に入学し、ファン・ゴッホや梅原龍三郎などの先達にならいながら自身のスタイルを模索しました。従軍とシベリア抑留を経て復員した1947年以降は、折に触れて大陸での体験を主題に制作しましたが、一方で台所の食材や庭の草花など身の回りのモチーフも色彩豊かに描きました。1950年代前半には色彩と形態、材料における試行錯誤を繰り返し、1950年代後半に後期の作品を特徴づける黒色と黄土色の重厚な画風に到達した香月は、その画風で太平洋戦争とシベリア抑留の体験を主題とする作品を描き、「シベリアの画家」としての評価を確立します。(公式サイトより)

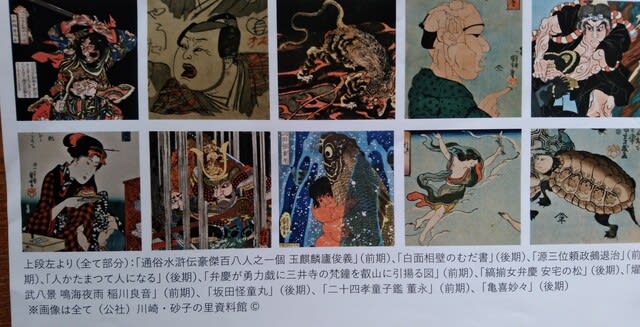

本展では素描を含め146点が、年代順に展示されている。写真撮影は禁止だったが、ニつ折りのちらしに10点ほど作品が載っていたので、それらを記録しておこうと思う。なお、本展では、一大叙事詩として読み取られることの多いシベリア・シリーズを解体し、同時期に制作された他の作品とあわせて展示している。

第1章 1931-49 逆光の中のファンタジー

《水鏡》1942年 油彩、カンヴァス 東京国立近代美術館蔵 初期の作品に少年が良く出てくる。

《雨〈牛〉》1947年 油彩、カンヴァス山口県立美術館蔵*シベリア・シリーズ 軍事演習で訪れた草原を描く。

《風》1948年 油彩、カンヴァス 東京藝術大学蔵 少年に影はない。少年時代の自分はいつも見捨てられていた作者の分身という。

第2章 1950-58 新たな造形をもとめて

《電車の中の手》1953年 油彩、カンヴァス 香月泰男美術館蔵 棒に捕まる手がそれぞれ個性的に描かれる。

《鷹》1958年 油彩、方解末、木炭、カンヴァス 山口県立美術館蔵*シベリア・シリーズ

第三章 1959-68 シベリアシリーズの画家

《洗濯》1965年頃 油彩、方解末、木炭、カンヴァス 香月泰男美術館蔵 黒と黄土色の暗い色調がシベリアシリーズの特徴。

《復員〈タラップ〉》1967年 油彩、方解末、木炭、カンヴァス 山口県立美術館蔵 復員船でナホトカから舞鶴に帰還した時を描く。タラップにひしめく瘦せこけた復員兵たち一人ひとりの表情。

第4章 1969-74 新たな展開の予想

《青の太陽》1969年 油彩、方解末、木炭、カンヴァス 山口県立美術館蔵*シベリア・シリーズ 洞窟内で強制労働でもしていたのだろうか、ふと顔を上げると東天の闇をついて青い太陽が昇る。星が輝いているようにも見える。香川の代表作のようだが、ぼくも気に入った。青がいい。

《日本海》1972年 油彩、方解末、木炭、カンヴァス 山口県立美術館蔵*シベリア・シリーズ 舞鶴港に帰還したとき、砂浜に浮かぶシベリア抑留中に亡くなった人々の姿

《公園雪》1971年 油彩、方解末、カンヴァス 島川美術館 これもいいね。雪景色大好き。

シベリア抑留を経験した画家といえば宮崎進を思い出す。彼の回顧展もここ葉山で開催された。あのときの気に入った一点は、”花咲く大地”だった。美術のことは素人でよく分からないが、1点でも2点でも気に入った作品に出会えればそれでいい。

以前は鎌倉館にあったイサムノグチ作のこけしは葉山に移った。

近くの葉山・森戸海岸は夕日の名所。この日は雲空だった。

江ノ島をのぞむ

裕次郎灯台。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!寒いですね。