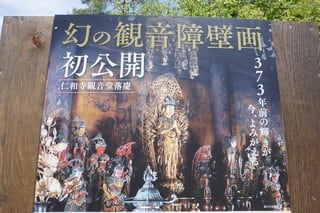

「ミモロちゃん、仁和寺で幻の観音障壁画の初公開が行われてるんだって~一緒に行かない?」とお友達に誘われたミモロ。

「うん、行く行く~」と興味を示し、さっそく「仁和寺」へ。

この日は、真夏のような強い陽射しと暑さが…「でもまだ風が爽やか~」とミモロ。

この日は、真夏のような強い陽射しと暑さが…「でもまだ風が爽やか~」とミモロ。[仁和寺」は、真言宗御室派の総本山で、御室御所とも呼ばれる天皇家縁の格式ある寺院です。

世界遺産にも指定され、外国人観光客が訪れる場所。

京都は、連日、真夏のような暑さ。なんでも5月としてはこんなに暑いのは稀だそう。

「え~でも、結構5月って暑いよね~」と、毛皮のミモロにとって、毎年暑さは5月から始まります。

今回の特別公開は、平成大修理を完了した重要文化財の「観音堂」の落慶を記念するもの。

公開は、春は5月15日~7月15日 秋は9月7日~11月24日 9:30~16:00(受付)拝観料1000円で行われます。

「拝観料1000円だって~」とちょっと高いと感じるミモロ。でもパンフレットには、『次世代への文化支援」の文字が。

「お寺さんも、ちょっと気にしてるのかな~」と。

諸物価の値上がりからか、実は、京都の神社仏閣の参拝にまつわるものは、じわじわと値上がりしているよう。

一般拝観料は、400~600円くらい。特別公開は、800~2000円というところも。

「お小遣い大変~」と思うミモロです。ここの御朱印は、特別公開ということで500円です。

観光客の増加、および御朱印ブームで、神社仏閣へ納めるお金が増えたのか、至るところで改修が行われています。

「まぁ、次世代に大切な遺産を残すためには、今、やっとかないとね~」と思うミモロ。

「お賽銭は、10円にさせてもらおう~」と。

さて、本題の特別公開のリポートへ。

特別公開の観音堂は、仁和寺創建の約40年後の延長6年(928)ごろに造営されたそう。その後も応仁の乱をはじめ、幾度も火災で焼失。現在のものは、江戸初期に徳川家の寄進により再建されたもの。その費用は、莫大なもの。徳川家が、天皇家縁りのお寺である「仁和寺」への支援から、いかに京都の朝廷に対して気を使っていたかが伺えます。

「京都のお寺や神社の再建や修復に、徳川家って、本当にたくさんの支援しているけど、なぜかあんまり京都の人に人気ないんだよね~。かわいそう。将軍さまは、江戸にいて、ずっと長い間、京都に来なかったしね~。やっぱりお金を出すだけの支援って、あんまり効果ないのかな~」と。秀吉は、京都の民衆を喜ばせるために、北野大茶会などいろんなイベントを開催しています。

江戸と京、2つの都を持つ日本。それなりに徳川家も大変だったと思われます。

公開の見どころは、須弥壇に安置されたご本尊の千手観音菩薩像。そしてそれを囲む明王像、帝釈天や多聞天など二十八部衆像です。

「風神、雷神のいらっしゃるのよ~」とミモロ。案内役の僧侶のご説明によると、風神さまの手の指は4本で、東西南北を示し、雷神さまの指は3本で過去、現在、未来を示し、さらにそれぞれ足の指は2本で上下を表しているのだそう。「どの風神、雷神もそうなのかなぁ~知らなかった~。今度、よく見てみよう~」とミモロ。

また、須弥壇を囲むように、「補陀洛浄土図 三十三応現身像」の障壁画。

さらに堂内をぐるりと回る廊下壁面には、『六観音像」と「六道図」が。

「なんかコワイね~」とミモロが震えるのは、死後に向かうとされる六道の世界です。

人間が生存中の行為の善悪によって、死後行く世界。「わ~熱そう~。キャ~痛そう」と、その図を見て怖がるミモロ。

「ネコは大丈夫だよね~」と。まぁ、これは人間のお話ですから…。「よかった~」

拝観を終えたミモロは、「あ、おみくじ~」ネコと桜がありました。

桜は、仁和寺の御室の桜をモチーフにしたもの。「ネコ?」とミモロ。それは「仁和寺」を創建した宇多天皇がネコ好きだったことに由来するもの。特に黒猫をご寵愛なさっていたそう。「きっとここのキャラクターになるね~」。

ちなみに、仁和寺は、仁和年間に創建されたそう。

春、境内に咲く桜は、今、小さなサクランボをつけていました。

「これ食べられるかな~」とミモロの目が光ります。

「これ食べられるかな~」とミモロの目が光ります。ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより

人気ブログランキング

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで

「なんか夏だよね~」まだ5月ですが、気温はすでに30度超え。でも湿度が低いので爽やかさが…。

「なんか夏だよね~」まだ5月ですが、気温はすでに30度超え。でも湿度が低いので爽やかさが…。

「こんなに似合うなんて~」

「こんなに似合うなんて~」

「あのね~ミモロ、日本髪のカツラ持ってるんですけど、それに合う花簪欲しいんです~」とダイレクトな申し出。

「あのね~ミモロ、日本髪のカツラ持ってるんですけど、それに合う花簪欲しいんです~」とダイレクトな申し出。 「おや、日本髪よくお似合いですね~。ホホホ~」と思わず笑いが。「そうね。じゃミモロちゃんのために、素敵な花簪作りましょうね~」ということになりました。「え~ホント?やった!」と大喜びのミモロ。

「おや、日本髪よくお似合いですね~。ホホホ~」と思わず笑いが。「そうね。じゃミモロちゃんのために、素敵な花簪作りましょうね~」ということになりました。「え~ホント?やった!」と大喜びのミモロ。

「なんか細かい~」

「なんか細かい~」

あまり近くで見ると、ミモロの鼻息でも飛んでしまいそう。

あまり近くで見ると、ミモロの鼻息でも飛んでしまいそう。

「ダメだ~細かい作業、できない~」と諦めるミモロ。とても小さな花びらなので、そう簡単にできる技ではありません。

「ダメだ~細かい作業、できない~」と諦めるミモロ。とても小さな花びらなので、そう簡単にできる技ではありません。 ミモロは、そばで真剣に見つめます。

ミモロは、そばで真剣に見つめます。 「きゃ~すごい~かわいい」

「きゃ~すごい~かわいい」

「わ~ピッタリ~」

「わ~ピッタリ~」

おじいさまの代から、古美術商をなさっているそう。

おじいさまの代から、古美術商をなさっているそう。 ここに並ぶのは、江戸から現代の時代を超えて、人々に感動をもたらす名工たちの作品です。

ここに並ぶのは、江戸から現代の時代を超えて、人々に感動をもたらす名工たちの作品です。

織部向付 四代清水六兵衛 浅井忠図案には、フクロウやアヒルなど動物の姿が。

織部向付 四代清水六兵衛 浅井忠図案には、フクロウやアヒルなど動物の姿が。

「ミッキーマウス?」とミモロも思った形です。これは1800年代の七宝苔盆で、そばの表示にも「有名なネズミの形の七宝苔盆」とあります。「でも1800年には、まだミッキーいないはず~」とミモロ。時代を超えて、この形はネズミの形なのかも…。

「ミッキーマウス?」とミモロも思った形です。これは1800年代の七宝苔盆で、そばの表示にも「有名なネズミの形の七宝苔盆」とあります。「でも1800年には、まだミッキーいないはず~」とミモロ。時代を超えて、この形はネズミの形なのかも…。 「すてきな中庭~」と店の雰囲気に心和むミモロでした。

「すてきな中庭~」と店の雰囲気に心和むミモロでした。

「歴史感じる~」

「歴史感じる~」

階段を上がって2階へ

階段を上がって2階へ

「美味しいよ~」

「美味しいよ~」

船頭姿の犬で、白い締め込み姿です。枚方市の観光大使なのだそう。

船頭姿の犬で、白い締め込み姿です。枚方市の観光大使なのだそう。

「昔は、こんな風だったんだ~」

「昔は、こんな風だったんだ~」 「はい、今度もっとゆっくり見に来ます」

「はい、今度もっとゆっくり見に来ます」