輝く自己意識:心の姿がここにある。自己意識を意識すると心が輝きだすのだ。

すでに見てきたように、自己意識とは身体をつくる素粒子宇宙の空間である。そのことをさらに詳しく考えると、空間の深さが見えてくる。

なぜ今それが必要なのかというと、この空間を閉ざされた自己意識だけの意味でとらえてはならないからである。もしそう理解したら、私たちは永遠に孤独だという悲観的な意識を持ってしまうだろう。決してそうではないのである。それを確信し、心の糧にするためには、もう一歩、空間と自己意識(心)の関係を深くとらえておかなければならないのだ。

心=自己意識=空間。そう私たちは考えた。

すると、自己意識=空間。これは正しい。

しかし空間=自己意識とはならないのである。それは半分しか正しくないのだ。

もう一歩踏み込んだ空間理解をしておかなければ、無用の不安を覚えてしまうだろう。そこで、あえて付け加えておきたいのである。

つまり本当は、空間=自己意識+無意識(自己意識以外のエネルギー)なのである。

前回の緑色で示した自己意識の領域図であるが、この緑の空間を自己意識しかない空間だととらえてはならないということなのだ。

前回の緑色で示した自己意識の領域図であるが、この緑の空間を自己意識しかない空間だととらえてはならないということなのだ。

前回は空間に自己意識と宇宙意識の境界を考えた結果のこたえであるが。見落としてならないのは、この自己意識にはその背景に宇宙意識が存在しているということなのだ。そこで私はこの自己意識を支えている宇宙意識のことを、いまだ自分では無いという意味で無意識と呼ぶのである。

自己意識は孤独だが、その孤独は完全に宇宙と一体になった存在に支えられている。悟りの感覚はこの空間理解によっていると信じることが出来るのである。

ちなみに空間をスケールの感覚で思い描くと、無限に存在する波の形を想像することが出来る。しかもその波は自由自在に合成されて一つの波になることが可能なのである。それは科学的に証明されるだろう。あるいは一つの世界を認識できること自体がその証だと言うこともできるのである。

つまり、空間の中に一つの波が現れたとしよう。するとこの波は、実は空間の中に存在するすべての波が合成された姿だと考えられるのだ。空間から見れば、自己意識も決して孤独ではない。

その考えを延長すると、孤独に見える自己意識の波動ですら、その波は全宇宙の波を合成して生まれていると考えられるのである。

私たちの心は、宇宙から孤立している。ゆえに他人と認識を共有することは永遠に不可能なのである。誰からも知られず、誰を知ることもない。この認識は永遠に孤独であるという真実を受け入れなくてはならない。

しかしそれは自己意識がそうなのであって、私たちはその背景に通奏低音のように存在している宇宙意識が孤高のように存在している。その中では皆が一つになる。つまり間違いなく誰もが悟りの境地を共有しているのである。

このように、五次元思考から人間を考えると、悟りを開いて苦悩から救われるという特殊な憧れは、憧れではなく実際に誰の目の前にもある風景に見えるのである。

前置きが長くなってしまったが、今日の本題は意識が認識を生み出す。その認識について考えることなのである。

さて、前回書いたように、認識は心の根幹にある。その認識の特性は、自分との関係についての「評価」だった。私たちが認識しているのは、「物質のリンゴ」ではなく「リンゴを見てどう感じるのか」を認識しているのである。

評価とは、物事を「よい」「わるい」「普通」「わからない」という関係に分類して見る事である。同じものを見ても人によって様々に心の色が変わる。これがその原因だということが出来るだろう。

そして、この認識が汲み取る「評価」の最も原初的な形が、身体的「快・不快」だと書いたのであるが、「評価」は意識的なものから感覚的なものまで多岐にわたる。

意識的な評価は知性が生まれてから始まる。それが精神的「快・不快」なのである。精神的「快・不快」が生まれると、認識世界は爆発的に広がり、心が完成する。

つまり肉体的な評価しかない身体的「快・不快」から精神的「快・不快」に至って、人間は物質から解放されるのである。まさに神から独立した精神世界の門をくぐるのである。

その認識を具体的に観ると次のようになる。

身体的「快・不快」から、精神的「快・不快」が生まれる過程とはどんなものなのであろうか。

それを知るために、認識に焦点を当て、その風景を見ていくことにしよう。

① ここにコップがある。

この写真を見て、私たちはここにコップがあると言う。

つまりこの物体を、コップと認識している訳である。

この、コップという認識について掘り下げて考えてみると、どんな風景が見えてくるだろうか。

私たちはどうしてこれがコップだと認識が出来るようになったのだろうか?

何もしないで、コップという認識が自然に生まれるということはあり得ないのである。

まず、「ここにコップがある」という認識は、「コップ」という言葉を知らなければ成り立たない。

では「コップ」という言葉はどこから来たのか。

言葉が自分から勝手にやってくることはない。答えは明白である。それは必ず他者からやって来るのだ。これを「教えと育み」と言う。余談ながら、私たちが孤独ではない事実がすでにここにあるのである。

すると私たちは、他者の「教え・育み」を受けて、初めてこの物が「コップ」という名であることを知る。つまり学習する風景が見えてくるのである。

こうして私たちは、この物を「コップ」だと認識する知識を得ることになるのだ。学習がなければ私たちは一生「コップ」という言葉を知りえないのである。

では、コップという言葉を知らない者が、このコップを見ると、どんな認識を示すのだろうか。

② ここに丸い筒のようなものがある

コップという言葉を知らない者が、示す認識は、名前がわからないために、形状を見たまま認識して、ここに丸い筒のようなものがあると言うだろう。

この認識には、「丸い」「筒」という言葉を知識に持っていることを示している。

形状を表す抽象言語。これもまた、学習によって得た知識であることは明白であろう。「コップ」という言葉を知らないために、知っている言葉で言い表したのである。

つまり認識は知識の度合いによってこのように変わってくることに注目したい。

言うまでもなく、この抽象言語もまた、学習で得る以外に知ることはできないのである。認識にはこのように学習して知識を得ていく能力が備わっているのである。

では、さらにこの認識から抽象言語を抜き取ってみよう。「丸」や「筒」という言葉も知らない者がこの写真を認識したらどうなるだろうか。

③ ここに何かがある

「コップ」も「抽象言語」も知らないに者には、この写真が何かを言い表す言葉がないのである。

同じコップを見ている。しかしそれが何なのかわからない。そこにあるものが、①も②も条件は同じであるにもかかわらず認識できないのだ。この者の心を想像してみよう。人は何も分からないまま見続けることはできないだろう。自然に出てくることばがあるのである。すなわち「何?」なのである。

私はこの「何?」が知性(知識)の始まりではないかと思うのだ。

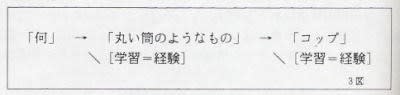

つまり人は、「何?」という知性が芽生えることによって、他者から膨大な知識を習得するようになる。それが下の図なのである

「何」という認識とは、先に見た身体的「快・不快」に加えて、新しく「分からない」という評価が加わったということなのである。これが精神的「快・不快」につながっていく発端であることは言うまでもないだろう。

そしてこの「何」が、学習と経験によって認識の世界を広げていく。その様子をしめしたものが上の図なのである。

ではさらに進めて「何?」という問いかけのない者がこの写真を見たらどうだろうか。

④ 「有る」

「何?」という問いかけのない者にとっては、当然のことながら言葉自体がないのである。

しかし、そこにものが「有る」ことだけは認識できるのである。もちろん体験的にコップがどんな役に立つのかを知ることは出来るかもしれない。しかし認識がそれ以上に膨らむことはないであろう。

大切なことは、言葉は知らないものの、そこには有無の認識があるということなのだ。つまりこの者には、コップとその背景の区分が出来ているのである。

背景から、コップを区別して認識しているのだ。コップに手を伸ばし、取ろうとすることも出来るのである。

「有る」とは空間と物質の根源であり、存在に対する素のままの認識と言えよう。

それではさらに、この者から、「有る」という知識を引き去るとどうなるだろうか。

⑤ 「これ」

「有無」を知らない者が、この写真を見た場合どうなるか。この場合、コップの形さえ見ることは出来ないだろう。

なぜならこの者にとっては、眼に映る風景はただの光なのである。模様が見えても未分化の認識には区別する概念がないのだ。見えるものすべてがそのまま、「これ」というとらえ方になるのである。

つまり、コップと背景の区別がつかないために、見たままの光景をただ「これ」という認識で光を感じているだけの状態だと考えられるのである。

「これ」を認識と呼べるかどうかは別として、この者が体験している風景は、厳密に言えば、網膜に映った光の揺らめきを、「快・不快」に色付けながら眺めているということなのである。

これは外界のコップを見ているというより、自分の内側に起こる光の刺激に対する身体的「快・不快」を見ているに過ぎない。

そこにあるのはやって来る光なのである。

言うまでもなく、この者とは、生まれたばかりの赤ん坊のことである。

私たちが辿ってきた道筋は、認識の枝葉を切り落として幹を見、その下に広がる根と大地の姿である。物質である大地の隙間に潜り込む根こそ自己意識なのである。これを逆に見ると、物質から心が生まれていく姿が大樹となって見える。大地から双葉が芽吹き、根を伸ばし枝を張って葉を茂らせる。認識の実をつける心の大樹である。

与えすぎる、かな。

説明しすぎるみたいな。

説明が完璧すぎるのです。

完璧になりたいと願う者

完璧に理解したい者

完璧に再現したい者(私です)

その人達は永遠に満足できないでようかね?

或いは、自己内にだけ満足するのですかね?

与えすぎると人たちは豚(失礼ですが、私もそうなってた時があったので)になるかなと。

完璧になりたいと願う者

完璧に理解したい者

完璧に再現したい者

私は思うのですが、この三者の方向はどれも求道者のタイプでしょうか。

自分の経験から思うのは、桂蓮様の仰るように求道者は永遠に満足できないループに陥る可能性があるかも知れませんね。完璧は知りえないので、そもそもどこに向かう道なのか誰も分からないですよね。

で、私は探求者に転じました。

分からないただ中に自分がいる事だけを信じて、「成る」のではなく「有る」ことに気付くことを大事にしています。

「成る」必要はないことに気付く風景を探求するだけなのですね。

ですから私の願いは、そこから自分自身の世界に触れていただくことです。

自分は、ここにいるだけでOKなのだというメッセージを、私自身が納得できた風景だけを切り取っていると言っていいでしょうか。

私自身が納得できた風景だけを切り取っている<<<

上記のことばは非常に心打つものがありました。

ところで、切り取った風景は

どこに貼り付けているのですかね?

どこに貼り付けているのですかね?

これこそが求道者のスタイルだと気付くことだと思います。

自分以外に答えがあるわけではありませんよね。もし答えがあると思ったら、その瞬間にぬけられない求道の無限ループに陥ります。

私が切り取った風景の断片はどこにも見つからないでしょう。それが正解なのではないでしょうか。

もしこれだと思える風景を見つけたら、それはあなたの風景なのですから^ね^