年2回の恒例になった糸魚川公民館主催の子供向けの体験会は、今回は時節柄もあり家族でできる手当法の講座。

本来はこっちの方が本業で、ヒスイ加工は副業だったのだが今や完全に逆転してしまっておるのです。

ちっちゃくてかわいい蜂でも侮ってはいけません!

明日の体験会で使う竹を竹藪で伐っている時、半袖・半ズボン姿の私は小さな蜂にチクチクと何度も刺されておりました。

無条件にあけっぴろげ、天真爛漫にして繊細。

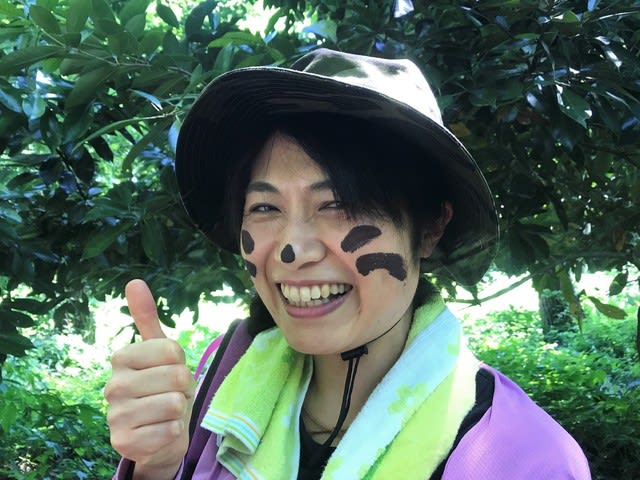

原子力から原始力へ!と長者ケ原遺跡での縄文体験会の一コマ。

火起こしや楽器遊び、ベンガラでフェイスペインティング体験。

「にんじゃ入門講座」で風呂敷を使ってアラブ圏のクーフィーヤの被り方で忍者っぽい覆面をしたが・・・。

子供の反応は芳しくなく、大人にしか受けなかったぞ・・・忍者が出てくる時代劇が少なくなり、家族そろって同じ番組を観ることも少なくなったからか?

裁付け袴(たっつけはかま)は整体や古武術の時の稽古着。羽織は麻の古着。

霧隠才蔵のパロディの雲隠雲國斎(くもがくれうんこくさい)という忍者ネームも、オリジナルの才蔵を知らないから受けず、オヂサンはちと淋しい。

子供相手の講座をしていて思うのは、年々すぐに「できな~い」「つかれたぁ」という言葉を出して努力を諦める子供が増えているように思うこと。

脱力して仰向けになった80キロの大男を軽々と起こして立たせる実演をしても、「無理っ!」と言ってしまっては後がない。

低学年の児童に、できないことを工夫してできるようにする喜びを教えるのは難しく、さらなる工夫が必要だ。

教える人も教えられる人。学ぶ人も学ばせる人。

糸魚川市文化協会主催の2月1日の体験会「にんじゃ入門講座」は満員御礼らしい。

本物の手裏剣を見せるために、以前に古武術研究家の甲野善紀先生から頂いたままになっていた手裏剣の持つ部分に、木綿紐を巻いて漆を重ね塗り中。

この手裏剣は根岸流の手裏剣を元にして先生好みで作ってもらっているもので、本来は猪の毛を巻いて漆で固めるのだそう。

持つ部分に滑り止めとバランスをよくするために木綿紐をきっちり巻いておく

本漆を塗り重ねること3回・・・漆もどきのカシュー塗料は塗らない本物志向!

手裏剣術は武芸十八般のひとつで、棒手裏剣は諸国を武者修行行脚する武芸者が旅先で小動物を獲って飢えをしのぐ必須アイテムだったそうだから、忍者ならずとも武芸者の必需品だったらしい。

まだ少ししっとりしているが、土曜日までには乾きそうだ。私は漆にかぶれない体質なのだが、完全に乾かないとかぶれる人もいるだろうから気が気ではない。

子供騙しの内容にしたくないし、本物を見せることは大事だと思う。

糸魚川地区公民館から依頼された体験会講座の第二弾、2月の「にんじゃ入門講座」で使う模擬刀を試作。

年齢制限なしの親子参加可なので幼稚園児も参加が見込まれるが、安直な子供だましの内容にするつもりはない。

整体協会の野口裕之先生や古武術研究家の甲野善紀先生からの学びを、子供に興味を持ってもらいやすい忍者に置き換えた内容である。

剣術の巻、体術の巻を通じて、体力任せではない古典的な身体操法術を学んでもらう。

半年間素材を模索して、安価で柔軟な塩ビパイプに保温材を巻いて怪我をさせない工夫をしたが、同時に、安くても竹のように堅い素材だと椀力に頼ってしまいがちなので、過剰な力が加わると適当にたわんでくれる塩ビパイプだと技の道筋を辿りやすいのだ。

交通整理の誘導棒に似てはいるが、スポーツチャンバラ用の模擬刀の1/20くらいのコスト!