ヒスイが新潟県の石に選定された記念切手が即日完売と報道されていたが、あるところにはまだあるようで3シート購入。

一枚は額装してギャラリーに飾るとして、一枚は新潟市出身のベストセター作家ひすいこたろう氏に進呈。熱烈なファンが多いひすい氏は名前でヒスイを宣伝してくれているばかりか、毎年、仲間を大勢ひき連れて糸魚川ツアーをしてくれている大事なお客様でもある。

SNSにアップしたら、個展をプロデュースしてくれた天川彩さんをはじめ、県外の友人たちが反応したので追加購入。そういえば天川さんもベストセラー作家でしたナ。

まだ糸魚川市内の郵便局に若干は残っているようですヨ。

なんと黒曜石が産出しないはずの糸魚川で、黒曜石を拾った人がいる!

貝殻状の断口面と光沢から、珪質化した頁岩や安山岩ではないと思う。

採取地は小滝川の西側500mの高台に位置する、小滝区の諏訪神社の階段の法面。

奥の一個の表面は海で擦れたような様相だが、手前の二個の表面には擦れがなく、地表採取品か地下からの採掘品の様相で、これも謎。

縄文~弥生時代前半くらいに信州から持ち込まれた出土品の可能性もあるが、市内の遺跡マップを確認してもノーマーク。

誰かが捨てた?愉快犯の仕業?それとも未知の遺跡発見の序章?

1個もらったので、とりあえずフォッサマグナミュージアムと教育委員会の学芸員に報告!

追記

文化財保護課の見解は、すぐ近くに縄文時代と思われる「岡遺跡」があるが、表土採取の報告だけで発掘調査されておらず遺跡範囲外でもあるので、拾得物は個人の所有でよしとのこと。

勾玉イヤリングを購入した女性から、毎日つけてますと嬉しい連絡をいただいたが、イヤリングはピアスより外れて紛失しやすいのが気がかりで、以前から考えていた勾玉の軽量化に取り組み、勾玉を従来品の80%にサイズダウンしてみた。

ちなみに3個並んだ右端の青ヒスイ勾玉が従来品で、左のピンクと青の二個がサイズダウン品。80%に小型化した立体造形物はかなり印象は違ってくる。もちろん重量も80%だし、ビーズの数を減らして揺れで生じるモーメントも減らしたので外れにくくなっていると思う。

縦11㎜サイズとなるとリアルな勾玉にすることは簡単ではなく、弥生時代後期のガラス製勾玉をモデルにして簡素化。これは「大大勾玉展」で実物を観察できた成果。

初期の超小型勾玉もこんな形状だったが、それは徹底研磨にコダワリ過ぎる支配的な加工でできたカタチであったに対し、現在はヒスイと共同作業で(のつもり)思う処のカタチに加工できているので、似て非なるモノ。

これだけ小さい勾玉が作れると、端材の活用幅も広がる。それぞれ1個づつしか作れないコバルトヒスイとピンクヒスイの端材でペアをつくってみた。

色違いのイヤリングはイヤだ!と言われたら、イヤリング金具を外すだけでペンダント二つに早変わり!

お客様は神様です( ´艸`)

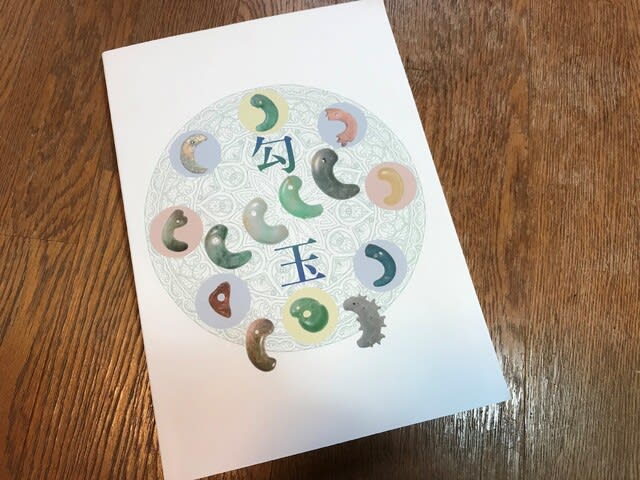

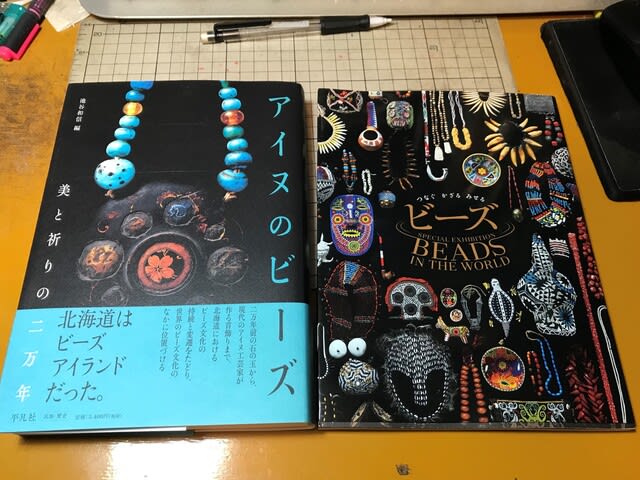

大田区立郷土博物館の「大勾玉展」の図録がスバラシイ!

素人でも解りやすい文章で、時系列で勾玉の変遷が収録されているし、文献も網羅されているので、貸出し不可の座右の書に決定。

また若手の瀧音先生から大御所の河村先生など、勾玉研究者たちのコラムも読みごたえがある。

糸魚川の大角口遺跡・長者ヶ原遺跡・後生山遺跡の勾玉の他、拙宅地下の笛吹田遺跡出土のヒスイ原石が紹介されているので、模造品シリーズでも作ろうか?と目論んでいる。

笛吹田遺跡出土の原石に似た原石を購入した。ご先祖はどんな勾玉を作ろうとしたのか?じっくり取り組みたい課題

ヒスイ加工の先達に見せたら所望されたので、在庫を問い合わせたら、予約だけで売切れ仕舞いで重販予定もないとのこと。

大変な労力で作られた図録なのに1,500円という安さも信じられないが、大手出版社発行なら倍以上の値段でもベストセラーになりそうな内容なのに・・・まったく欲がない。

著作権問題もあって重版できないのかも知れないが、書き込み用と保存用に二冊は欲しい本で、おそらく古本市場ではかなり高額になるだろうから、予約しておいてよかった!

「縄文人は白いヒスイを好んでいた」と、考古学の先生方は仰るけれど、ヒスイ職人の私から観ると「特に中期は白地に黄緑の模様がはいったヒスイを好んでいた」と認識している。

それも前期は二例しか出土例はないけど琅玕 (ロウカン・深い緑色をした半透明な最上級のヒスイ)、中期が白地に黄緑模様、弥生時代は深緑、古墳時代は深緑を好みつつ、ヒスイならなんでもいいからとにかく量産!といった印象を持っていて、各時代ごとの色相の変化はあっても、基本は緑が好まれているように思う。

卑弥呼もヌナカワ姫もカワイイ!キレイ!と、勾玉を太陽に透かして見ていたに違いないと思うのデス

中期の大珠のようにでかいとそれほどでもないが、勾玉のように小さく、より立体的な装身具だと、白地に黄緑がより映えるように思う。大珠はある意味で平面的で、勾玉こそ白地に黄緑の模様がはいったヒスイの魅力を引き出すに、最も適切な立体造形物だと思うのが、ぬなかわヒスイ工房の考え方

ところが白地に黄緑をしたヒスイ製装身具は縄文中期の大珠以外にみた記憶があまりなく、縄文・弥生・古墳の人に、こんなのいかが?と感想を聞きたいもんだと、いつも思っている。

縄文テイストのアクセサリーに堅果類を使うアイデアを試行錯誤してきた結果、ドングリ・栗・トチノミは乾燥して割れる、クルミは実の部分を完全に除去しないと、経年で実が崩れて粉になって出てくるという結論。

そこで生まれたのが、クルミの殻を母胎に見立て、プルプル揺れる勾玉を羊水に浮かぶ胎児のイメージにした「ゆりかご勾玉」

以前はシルバーリングを自分で作って母胎に見立てていたが、素人の哀しさで同じ寸法・形状にすることが難しく、クルミならオンリーワンの自然物なので堂々としていられる。

裏と表はその日の気分で

季節を問わないユニセックスデザインなので、縄文男子の定番必須アイテムとしても!遺跡のみならず街でこそ!

プルプルゆれるとモテますよう~、旦那ぁ( ´艸`)

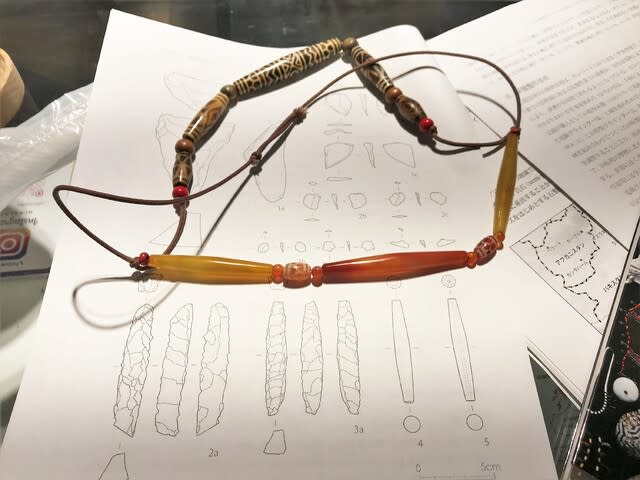

紅玉髄(カーネリアン)の樽形ビーズと、その下の実測図に注目!

Facebookで繋がっていてもお逢いしたことのない、西インドのグジャラートのビーズを研究する考古学者の遠藤仁さんが、個展最終日に遊びにきてくれて見せてくれたもの。昨年の個展でも、東京都埋蔵文化財センターを退官されたばかりの先生が遊びにきてくれて、貴重な話しを伺えたが、考古学者と交流できるのはありがたい話し。

なんと遠藤さん自身が、チッピング(獣角のハンマーで打撃剥離させて成形する石器つくりの技法)して、インドの職人が研磨と穿孔をしたのだそう。遠藤さんは旧石器時代を専攻した学生時代から打製石器作りをしていたことから、その技術の高さはグジャラートの職人にも一目置かれたようだ。

ちなみに現在の日本の石製装身具の切削・成形は、平面研磨機か両頭グラインダーなどの電動工具の使用が一般的だ。それにしても黒曜石より遥かに硬い玉髄を、チッピング成形できるとはすごい技術だ。

海外でのフィールドワークと実体験が豊富な遠藤さんの話しが面白すぎ、「平成の大首飾り」製作で苦労した玉髄の加熱赤化の技法もインドで調査されていたので、翌日のランチにお誘いして、たっぷりと話しを聞かせてもらった。

紀元前から継続している前近代的な職能集団の実態を聞くことで、原始のヒスイ加工の解明を目論むワタシ( ´艸`)

もちろん流通範囲や生産規模も比較にならないのだけど、グジャラートでは原石採取・成形・研磨・穿孔・交易と職能の分離が明確であるなど興味深く、遠藤さんに「では縄文時代のヒスイ加工ではどのようだったと推測できますか?」と、各項目ごとに質問。

例えば穿孔(紐孔をあける工程)に関しては・・・

Q:縄文時代のヒスイ加工の穿孔を検証した結果、弓錐を使用していた可能性が高いように思うがいかが?

A:錐揉み(掌で回転させる方法)では軸ブレが大きいので、弓錐だったと思います。

Q:富山の桜町遺跡で、狩猟には短すぎる長さ40㎝前後の単弓の出土品を観たことがあるのだが、弓錐式発火法に使用するなら少し長目だけど具合のいい長さで、ことによると穿孔具なのかも?

A:祭祀用なら特別な飾りの痕跡があると思うので、ないなら穿孔具の可能性は高いですね。

Q:穿孔する時は石材を垂直に固定する必要があるが、どんな固定具だったのでしょう?

A:現在のインドでは超音波穿孔機やルーターが使われているが、板材で石材を挟んだ端っこを金属の輪っかをスライドさせて固定して、弓錐で穿孔していた世代がまだ生きており、縄文時代の固定具は金属の代わりに紐や楔で固定していたのではないか。

どんな質問にも即答してくれる遠藤さんは、たまたま博士論文執筆中のフリーの立場だったので貴重な話しを伺えたが、研究機関に所属していたらこうはいかず、ご著書2冊と論文3稿まで頂けたのは僥倖。

帰りの新幹線で爆睡必至と思いきや、論文が面白すぎて糸魚川までの二時間は目はパッチリ、頭脳はフル回転。

疑問の解決が新たな疑問を呼んで迷宮へ(笑)

ヒスイ業者は「白ヒスイは色が入っていない!緑じゃないと売れない!」と、白ヒスイは人気がないのだが、ヒスイ輝石自体は無色透明~白なので、白ヒスイをバカにしてはいけない。

わたしは白ヒスイの奥ゆかしい上品さが好きだ。

見よ!

赤いとっくりセーターに映える白ヒスイ勾玉を!ドキュメンタリー映画「杜人」の前田せつ子監督である。左は個展をプロデュースした天川彩さんはネイビーのとっくりセーター。

黒いブラウスに映える古代風勾玉首飾りを!

黒髪に映える白ヒスイ勾玉イヤリングを!

ラクダ色のモヘアセーターに映える白ヒスイ勾玉を!上の写真と同じお嬢様が、二日続けて通って装束をフォーマルな黒系からカジュアルな茶系に改め、じっくりと作品を選んでくれた。お客様が真剣に作品を選んでいる姿を目の当りにするとウルウルしてしまう。

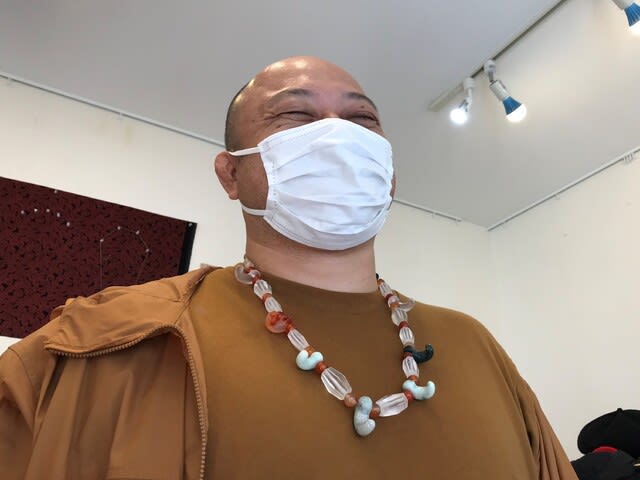

カーキ色のセーターに映える古代風勾玉首飾りを!ベトナムから馳せ参じたプロレスラー氏である!( ´艸`)・・・本当はベトナム在住のぬなかわヒスイ工房のお得意様。ベトナム土産をたくさん頂いた。

つまりは白ヒスイはカラーコーディネートしやすく、比較的に値段も安い優等生!

個展が終わった今朝。

思い出すのは、非売品の古代風勾玉首飾りを首にかけたエビス顔の数々。

一般的なヒスイ販売会場ではあり得ない、笑い声と弾む会話の数々。

お客様の笑い声とエビス顔が私の栄養。

もちろんわたしも愉しかった。ご来場いただいたみなさん、関係者のみなさんありがとう!

個展2日目、昨年の個展で勾玉ペンダントをお求めになったご婦人が、ブレスレットに仕立て直して毎日身に着けています!と見せてくれた。

歩きながら、バスに揺られながら、指で撫で、掌でにぎにぎして愉しんでいるそう。絹紐の色や太さ、長さの調整など、工夫も愉しかったのではないだろうか。

自分がつくった勾玉が大事にされている、愛されている・・・泣けてくる。

5億年前に誕生して、太古の地殻変動で地上に露頭したたヒスイが崩落して川に流れ、砕けて磨かれ誰かに拾われた。

そのヒスイを売った人、買って勾玉に加工した人がいて、根津のギャラリーで買い求めたご婦人が、自分好みにカスタマイズして毎日にぎにぎしている、ヒトとヒスイの物語。

ヒスイは時を流れて物語を運ぶ舟のように感じる。ヒトもまた物語を運ぶ旅人。希少鉱物というだけで尊いんじゃない。

ヒスイに出逢って心を動かされたヒトがいてこそ、物語が生まれる。

本居宣長はその心の共鳴を「もののあわれ」と定義し、松尾芭蕉はヒスイ原石が勾玉に生まれ変わることを「造化」と呼んだ。

トークイベントではそんな話もできたら幸い。