「海のヒスイロード検証実験」で、青森の三内丸山遺跡までの780キロを目指したのが7年前。

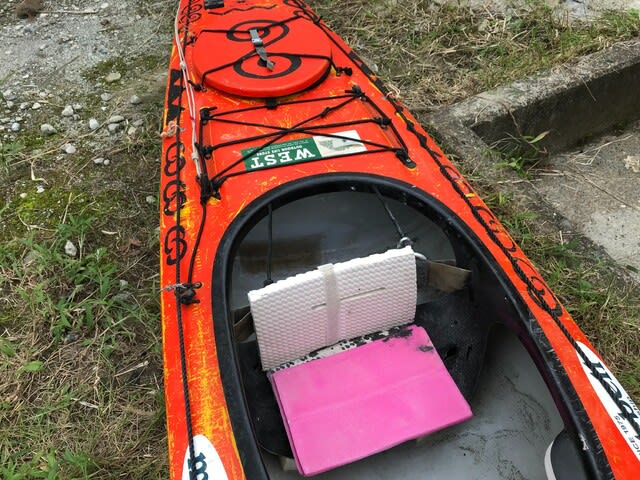

推定船齢30年を超える愛艇「縄文人(見習い)号」は、航海前に中村造船さんで補修済みだったが、風波がデッキを洗う海況の時はどこから浸水するのか、マメにアカ汲み(排水)をしないと水船になった。

糸魚川の「寺地遺跡」から出土した3,000年前の木片が、新潟県内2例目となる「国内最大級の可能能」のある「縄文丸木舟と断定」と2月23日付けの朝刊に出ておりましたが・・・。

国指定縄文遺跡「寺地遺跡」は、晩期を中心にしたヒスイ加工遺跡。

出土した6本の杉柱の柱痕は国内初の木柱列遺構とされておりますので、県外から訪れるスピリチャル系の方も多いのですが、案内すると復元状態が中途半端過ぎてみなさんガッカリされますのデス(笑)

朝刊には、糸魚川市文化振興課による「・・・海用の大型縄文丸木舟が出土し、縄文時代におけるヒスイ交易の具体像を知る上で画期的な発見」とのコメントが出ていた。

これが報道されていた木片だが、たった90×38×10㎝の木片が出土しただけで、国内最大級の丸木舟の可能性も、海用であった可能性も「断定」できないでしょうに( ´艸`)

私は福井県「鳥浜貝塚」出土の幅60㎝クラスの丸木舟レプリカを漕ぎ、自作した幅60㎝の丸木舟で検証実験と長距離航海をした経験があるが、そのクラスで海に漕ぎだすとアウトリガーを付けるか双胴船にしないと転覆しやすく荷物も積めないので、例えばシーカヤックで「海のヒスイロード検証航海実験」の一環として、2か月半も掛かった糸魚川~青森県「三内丸山遺跡」までの780キロ航海は無理だと身に染みて実感している。

鳥浜貝塚での漕航実験をしたが、静水面であっても座って漕ぐとグラグラと転覆しそうになるので、SAP(マリンスポーツの一種でスタンディング・パドル・ボードの略称)のように立って漕いでいる所。

糸魚川市文化振興課はずいぶんと思い切ったコメントをしたもんだが、希望的観測が過ぎるのではないだろうか?

8月最後の週末は、たて続けに3組の来客で相変わらずの千客万来のぬなかわヒスイ工房。

金曜の午前中は大雨の中、突然にずぶ濡れの男性が工房にやって来て「どちら様で?」と聞くと「山形で会った沖縄の片山だけど、覚えてる?」

「え”~、スーパーカブ乗りの片山さん?!」

5年前の海のヒスイロード検証実験航海の時に、山形県遊佐町ののキャンプ場で会ったスーパーカブで旅する沖縄の片山さんと解り。工房に招きいれる。

酷い天気なので自宅に泊まっていったら?とお誘いしたが、小一時間ほど旧交を温めただけで、先を急ぐからと颯爽と西に去っていった。

北九州生まれで長年に渡り沖縄で海人生活、子供が巣立った後は沖縄を拠点に旅暮らしという人生経験豊富な男性だから、聞きたい話は山とあるのだが、恰好良すぎるぞ、75歳の片山さん!

さっと来てさっと帰っていく月光仮面や仮面ライダーかというくらいの潔さ!男らしいなぁ・・・。

自立・自律して人生経験豊富な逞しい人、こんな人に縄文なるものを感じる。