(2020年9月訪問)

「名物に旨い物なし」という言葉に反し、有名温泉地には名湯が多いのですが、必ずしも全部が名湯というわけではなく、そもそも施設数が多く、お湯を大切にしていない施設も存在するため、きちんと狙いを定めて訪問しないとハズレに遭遇してしまいます。このため温泉についても「名物に旨い物なし」的な印象が生まれてしまいがちです。

関東屈指の温泉観光地である箱根の箱根湯本には、皆様ご存じの通り、老舗旅館や大規模ホテルまで、多種多様の温泉施設が営業していますが、この箱根湯本も施設数の多さ故、素晴らしいお湯に出会えるか否かは、事前の下調べがモノを言う典型的な有名温泉地と言えましょう。私がまだ温泉に対する造詣が深くなかった学生時代、箱根湯本で何回か宿泊したことがあるのですが、その時の悪い印象が強かったため、温泉巡りをするようになってからも、箱根にはあまり興味を示しませんでした。しかし温泉マニアの先達の情報を見ているうちに箱根でも素晴らしいお湯に出会えることがわかり、その後は足繫く数え切れないほど箱根へ通っております。

さて、今回取り上げるのは箱根湯本の有名旅館「吉池旅館」です。東京の下町にお住まいの方ならば、吉池と言えば御徒町を連想するかと思いますが、あの吉池が箱根で旅館を経営しているのです。昭和の東京で生まれた私にとって、吉池と言えば御徒町駅前のゴチャっとした食料品店を思い浮かべますし、また同じく御徒町には同系列の古いビジネスホテルもあって、思いっきり昭和な商いをする古いイメージがあるのですが、後述するように箱根の「吉池旅館」は御徒町に漂う雑多な昭和臭が全くしない、ラグジュアリー感のある旅館であり、且つ温泉を大切に扱う素晴らしい温泉施設なのです。上野(御徒町)エリアに拠点を置きながら関東の外縁部で温泉旅館を経営するという意味で、吉池と聚楽は似た者同士ですね。ついでに言及すると、吉池も聚楽も創業者が越後出身という共通点も有しています。

箱根湯本の土産物商店街から「湯本橋」で早川を渡って温泉場の方へ入り、しばらく歩くとすぐにたどり着きます。

威風堂々とした構えのこの旅館は昭和16年創業の大きな老舗旅館で、元々は三菱財閥岩崎家の別荘だった土地を旅館にしたもの。1万坪の敷地には回遊式の庭園が設えられ、園内には須雲川から水を引いてせせらぎが作られ、また大きな池ではたくさんの鯉が泳いでいます。

立派なエントランスの前には、御徒町の本店と同じ字体で「吉池」と書かれた看板が立っています。余計な知識が無けりゃこの看板に引っかかることは無いのでしょうけど、私にとってこの字体は御徒町の雑然とした街並みと直結しているため、この文字が箱根の温泉旅館を示しているという事実に対して違和感を覚えずにはいられません。ま、どうでも良いことなのですが…。

ラグジュアリ感溢れるロビーからは、岩崎家の別荘だった庭園を眺められます。このロビーにいるだけでも実に雅やかな気分です。大抵この手の立派な旅館は日帰り入浴を受け付けないのですが、「吉池旅館」はありがたいことに、日帰り入浴を積極的に受け入れています。フロントで日帰り入浴したい旨を告げ、日帰り入浴にしては少々高めの料金を支払いますと、スタッフの方から小さい紙に名前や連絡先を記入するよう求められました。コロナ対策なのでしょうか。あるいは宿帳のように日帰り入浴利用者をしっかり記録しているのでしょうか。

ロビーから奥へ伸びる廊下を歩き、2階から1フロア上がって3階へ進み、更に廊下で奥へ奥へとどんどん進んでゆくと、やがて浴場ゾーンに到達します。この廊下の長さだけでも、いかに吉池旅館の敷地が広いかを実感できるでしょう。

男女暖簾の手前には休憩兼待合の空間があり、ドリンクサービスを提供するスタンドが設けられています。またこの空間が男女別の浴場や貸切風呂、露天風呂、そして屋外プールなど各施設へつながるハブにもなっています。さらにはこの空間には温泉掘削のボーリングピットが展示されていたり・・・

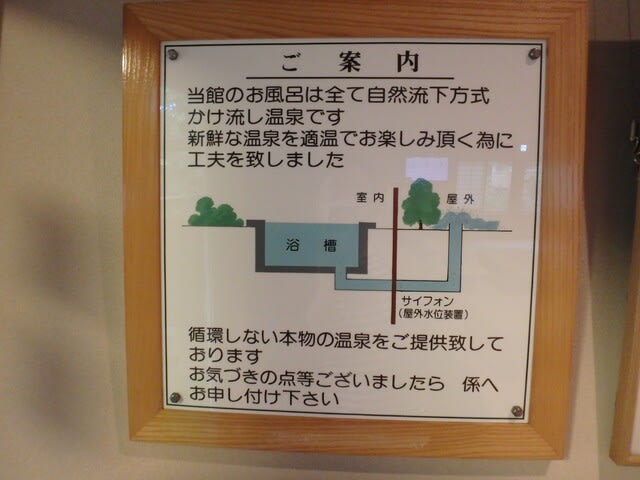

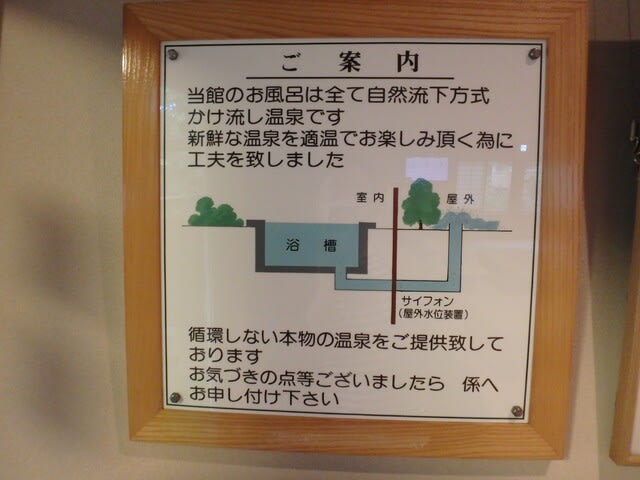

当旅館の湯使いに関する説明プレートが掲示されています。この説明によれば「お風呂は全て自然流下方式かけ流し温泉」であり「新鮮な温泉を適温でお楽しみ頂く為に工夫を」施したんだそうです。またこの図によればサイフォンの原理によりお湯を屋外へ排出しているようです。循環しないかけ流しの温泉に入れるのですね。実に楽しみです。

空調が完備された脱衣室は、綺麗でよく整備されており、とても気持ちよく使えます。また意図的に薄暗くすることで落ち着いた雰囲気を演出しているようです。確かにシックで良い感じなのですが、本当に暗めなので視力弱い人にはちょっとツラいかもしれません。なお室内のロッカーは鍵付きです。

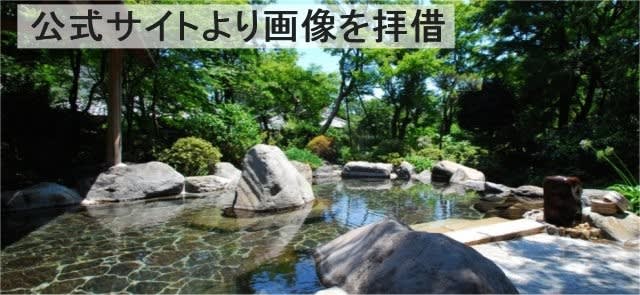

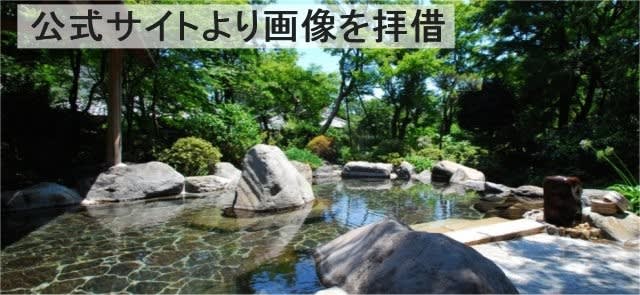

浴場内の写真は公式サイトから拝借しました。私個人の感想を老婆心ながら申し上げますと、公式サイトで紹介されているこの写真は浴場内の開放感や明るさなどが伝わりにくいので、できれば別の写真に差し替えた方が良いのではないかと思っております。

それはさておき、男湯の内湯は元々植物園だったらしく、天井が高くて観葉植物も植わっており、とっても開放感且つボタニカルな雰囲気です。洗い場は2ヶ所に分かれており、また右手には小さな洞窟風呂があります。中央に位置する主浴槽は非常に大きく、パッと見た感じですと40~50人は余裕で入れるかと思います。開放感のある空間に大きいお風呂という組み合わせは非日常を楽しむ上でとても効果的に働く要素ですね。この浴槽内には伊豆青石のような色合いのタイルが張られており、浴槽内のステップには実際に伊豆青石が採用されています。また縁には木材が用いられています。

この浴槽は途中で深くなっており、手前側は一般的な深さですが、奥は立ち湯に丁度良い深さになっています。そして最奥の岩積みから熱めの温泉が滝のように落とされ、浴槽のお湯を満たしています(このお湯は熱いので打たせ湯は厳しいかも)。この熱い湯の滝が落ちている影響か、深い立ち湯ゾーンの方が僅かに熱いように感じられたのですが、でも全体的には湯加減が均等に調整されていますので、滝以外にも浴槽内に供給口があるのでしょう。

上述で述べたように、浴槽のお湯はオーバーフローせず、槽内の穴からサイフォンの原理によって排出されています。

加温加水循環消毒の無い完全かけ流しの素晴らしいお湯です。

男湯の露天風呂は一旦着衣してホールへ戻り、別のドアから屋外へ出ることになります。綺麗で使い勝手が良かった内湯の脱衣室とは対照的に、露天の脱衣所は至ってシンプル。棚に籠が置いてあるだけです。またロッカーやドライヤーなどの備品も無いため、私は貴重日や荷物などは内湯のロッカーへ収めたままにし、露天では着替えるだけにしました。

更には、露天風呂の入浴ゾーンには洗い場も設けられていないので、あらかじめ内湯で体を綺麗に洗っておく必要があります。つまりこの露天風呂は内湯の利用を前提としているのでしょう。

旧岩崎家庭園に融合している露天の岩風呂は、一部に屋根が掛かっているものの大変開放的であり、すぐ目の前を庭園のせせらぎが流れていて、実に良い雰囲気です。時間を忘れてじっくり浸かっていたくなります。湯加減もちょうど良く、しかも完全かけながしの湯使いなんですから、文句の付けようがありません。

ちなみに、今回利用できなかった女湯は、内湯・露天とも浴槽が2つずつあり、しかも内湯は御影石と総檜の浴槽が設けられているんだとか。

さて、お湯に関するインプレッションですが、こちらの施設では6つの源泉をミックスして各浴槽へ供給しており、そのうち1つは庭園内で湧出する自家源泉(湯本第12号)なんだそうです。6源泉をあわせた合計湯量は毎分720L。その豊富な湯量を活かして全てのお風呂で完全かけ流しの湯使いを実現しています。また源泉温度が高いため、加水せずに温度調整しているそうです。お湯の見た目は無色透明ですが、含む塩化土類・食塩泉という泉質名とは裏腹に石膏感と芒硝感を有し、少々トロミや引っかかる浴感が得られます。源泉にも依りますけど、箱根湯本のお湯は循環させたり加水しちゃうと水道の沸かし湯と区別がつかなくなりますが、本来は無色透明の硫酸塩泉的な特徴を示すことが多く、こちらのお湯もそうした特徴を有する典型例といって良いでしょう。お湯の個性がはっきり表れている上、湯使いも鮮度感も良く、大変素晴らしいお風呂です。おすすめ。

ちなみに上述の休憩兼待合の空間には2室の貸切風呂が面しており、日帰り入浴でも予約なしで利用することが可能です。訪問時は1室が空いていたので、ちょっと拝見させていただきました。家族やカップル等で利用するにはちょうど良いか寧ろゆとりがある規模感で、且つとても綺麗に維持されており、当然ながらお風呂はかけ流しの温泉が供給されていま。こんな立派なお風呂も利用できるのですから有難いですね。

お風呂上りに旧岩崎家別荘の庭園を散策させていただきました。

須雲川から引水した川が庭園寧を流れ、錦鯉が悠然と泳ぐ大きな池へと流れ込んでいます。

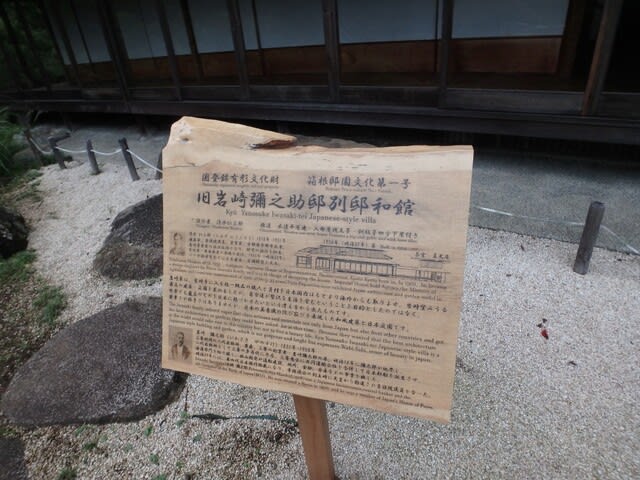

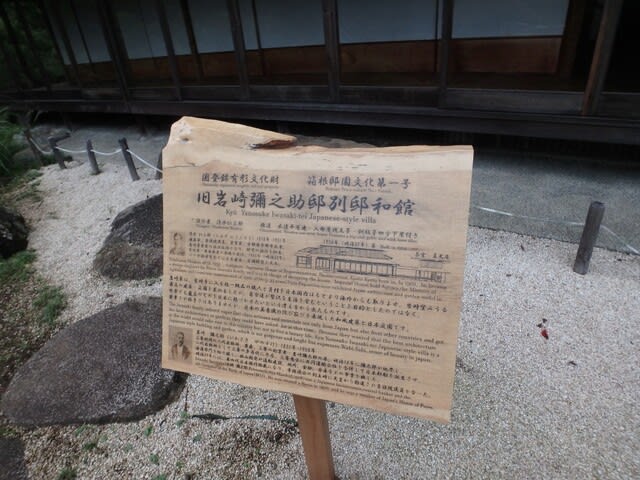

せせらぎの音を聞きながら奥の方へ進んでゆくと、一軒の立派な木造建築があり・・・

説明によれば国の登録有形文化財「旧岩崎弥之助邸別邸和館」で、1904年(明治37年)に建築されたんだそうです。

実に素晴らしい庭園ですので、こちらへ訪問の際は是非散策してみてください。

湯本第12・72・84・89・99・112号混合泉

ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 63.4℃ pH8.1 成分総計3212mg/kg

Na+:750mg, Ca++:339mg,

Cl-:1570mg, SO4--:347mg, HCO3-:48.8mg, CO3--:6.0mg,

H2SiO3:77.8mg, HBO2:40.4mg,

(平成25年1月9日)

加水加温循環消毒なし

神奈川県足柄下郡箱根町湯本597

0460-85-5711

ホームページ

日帰り入浴13:00~22:00(最終受付20:00)

2,250円(入湯税込み)

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★

「名物に旨い物なし」という言葉に反し、有名温泉地には名湯が多いのですが、必ずしも全部が名湯というわけではなく、そもそも施設数が多く、お湯を大切にしていない施設も存在するため、きちんと狙いを定めて訪問しないとハズレに遭遇してしまいます。このため温泉についても「名物に旨い物なし」的な印象が生まれてしまいがちです。

関東屈指の温泉観光地である箱根の箱根湯本には、皆様ご存じの通り、老舗旅館や大規模ホテルまで、多種多様の温泉施設が営業していますが、この箱根湯本も施設数の多さ故、素晴らしいお湯に出会えるか否かは、事前の下調べがモノを言う典型的な有名温泉地と言えましょう。私がまだ温泉に対する造詣が深くなかった学生時代、箱根湯本で何回か宿泊したことがあるのですが、その時の悪い印象が強かったため、温泉巡りをするようになってからも、箱根にはあまり興味を示しませんでした。しかし温泉マニアの先達の情報を見ているうちに箱根でも素晴らしいお湯に出会えることがわかり、その後は足繫く数え切れないほど箱根へ通っております。

さて、今回取り上げるのは箱根湯本の有名旅館「吉池旅館」です。東京の下町にお住まいの方ならば、吉池と言えば御徒町を連想するかと思いますが、あの吉池が箱根で旅館を経営しているのです。昭和の東京で生まれた私にとって、吉池と言えば御徒町駅前のゴチャっとした食料品店を思い浮かべますし、また同じく御徒町には同系列の古いビジネスホテルもあって、思いっきり昭和な商いをする古いイメージがあるのですが、後述するように箱根の「吉池旅館」は御徒町に漂う雑多な昭和臭が全くしない、ラグジュアリー感のある旅館であり、且つ温泉を大切に扱う素晴らしい温泉施設なのです。上野(御徒町)エリアに拠点を置きながら関東の外縁部で温泉旅館を経営するという意味で、吉池と聚楽は似た者同士ですね。ついでに言及すると、吉池も聚楽も創業者が越後出身という共通点も有しています。

箱根湯本の土産物商店街から「湯本橋」で早川を渡って温泉場の方へ入り、しばらく歩くとすぐにたどり着きます。

威風堂々とした構えのこの旅館は昭和16年創業の大きな老舗旅館で、元々は三菱財閥岩崎家の別荘だった土地を旅館にしたもの。1万坪の敷地には回遊式の庭園が設えられ、園内には須雲川から水を引いてせせらぎが作られ、また大きな池ではたくさんの鯉が泳いでいます。

立派なエントランスの前には、御徒町の本店と同じ字体で「吉池」と書かれた看板が立っています。余計な知識が無けりゃこの看板に引っかかることは無いのでしょうけど、私にとってこの字体は御徒町の雑然とした街並みと直結しているため、この文字が箱根の温泉旅館を示しているという事実に対して違和感を覚えずにはいられません。ま、どうでも良いことなのですが…。

ラグジュアリ感溢れるロビーからは、岩崎家の別荘だった庭園を眺められます。このロビーにいるだけでも実に雅やかな気分です。大抵この手の立派な旅館は日帰り入浴を受け付けないのですが、「吉池旅館」はありがたいことに、日帰り入浴を積極的に受け入れています。フロントで日帰り入浴したい旨を告げ、日帰り入浴にしては少々高めの料金を支払いますと、スタッフの方から小さい紙に名前や連絡先を記入するよう求められました。コロナ対策なのでしょうか。あるいは宿帳のように日帰り入浴利用者をしっかり記録しているのでしょうか。

ロビーから奥へ伸びる廊下を歩き、2階から1フロア上がって3階へ進み、更に廊下で奥へ奥へとどんどん進んでゆくと、やがて浴場ゾーンに到達します。この廊下の長さだけでも、いかに吉池旅館の敷地が広いかを実感できるでしょう。

男女暖簾の手前には休憩兼待合の空間があり、ドリンクサービスを提供するスタンドが設けられています。またこの空間が男女別の浴場や貸切風呂、露天風呂、そして屋外プールなど各施設へつながるハブにもなっています。さらにはこの空間には温泉掘削のボーリングピットが展示されていたり・・・

当旅館の湯使いに関する説明プレートが掲示されています。この説明によれば「お風呂は全て自然流下方式かけ流し温泉」であり「新鮮な温泉を適温でお楽しみ頂く為に工夫を」施したんだそうです。またこの図によればサイフォンの原理によりお湯を屋外へ排出しているようです。循環しないかけ流しの温泉に入れるのですね。実に楽しみです。

空調が完備された脱衣室は、綺麗でよく整備されており、とても気持ちよく使えます。また意図的に薄暗くすることで落ち着いた雰囲気を演出しているようです。確かにシックで良い感じなのですが、本当に暗めなので視力弱い人にはちょっとツラいかもしれません。なお室内のロッカーは鍵付きです。

浴場内の写真は公式サイトから拝借しました。私個人の感想を老婆心ながら申し上げますと、公式サイトで紹介されているこの写真は浴場内の開放感や明るさなどが伝わりにくいので、できれば別の写真に差し替えた方が良いのではないかと思っております。

それはさておき、男湯の内湯は元々植物園だったらしく、天井が高くて観葉植物も植わっており、とっても開放感且つボタニカルな雰囲気です。洗い場は2ヶ所に分かれており、また右手には小さな洞窟風呂があります。中央に位置する主浴槽は非常に大きく、パッと見た感じですと40~50人は余裕で入れるかと思います。開放感のある空間に大きいお風呂という組み合わせは非日常を楽しむ上でとても効果的に働く要素ですね。この浴槽内には伊豆青石のような色合いのタイルが張られており、浴槽内のステップには実際に伊豆青石が採用されています。また縁には木材が用いられています。

この浴槽は途中で深くなっており、手前側は一般的な深さですが、奥は立ち湯に丁度良い深さになっています。そして最奥の岩積みから熱めの温泉が滝のように落とされ、浴槽のお湯を満たしています(このお湯は熱いので打たせ湯は厳しいかも)。この熱い湯の滝が落ちている影響か、深い立ち湯ゾーンの方が僅かに熱いように感じられたのですが、でも全体的には湯加減が均等に調整されていますので、滝以外にも浴槽内に供給口があるのでしょう。

上述で述べたように、浴槽のお湯はオーバーフローせず、槽内の穴からサイフォンの原理によって排出されています。

加温加水循環消毒の無い完全かけ流しの素晴らしいお湯です。

男湯の露天風呂は一旦着衣してホールへ戻り、別のドアから屋外へ出ることになります。綺麗で使い勝手が良かった内湯の脱衣室とは対照的に、露天の脱衣所は至ってシンプル。棚に籠が置いてあるだけです。またロッカーやドライヤーなどの備品も無いため、私は貴重日や荷物などは内湯のロッカーへ収めたままにし、露天では着替えるだけにしました。

更には、露天風呂の入浴ゾーンには洗い場も設けられていないので、あらかじめ内湯で体を綺麗に洗っておく必要があります。つまりこの露天風呂は内湯の利用を前提としているのでしょう。

旧岩崎家庭園に融合している露天の岩風呂は、一部に屋根が掛かっているものの大変開放的であり、すぐ目の前を庭園のせせらぎが流れていて、実に良い雰囲気です。時間を忘れてじっくり浸かっていたくなります。湯加減もちょうど良く、しかも完全かけながしの湯使いなんですから、文句の付けようがありません。

ちなみに、今回利用できなかった女湯は、内湯・露天とも浴槽が2つずつあり、しかも内湯は御影石と総檜の浴槽が設けられているんだとか。

さて、お湯に関するインプレッションですが、こちらの施設では6つの源泉をミックスして各浴槽へ供給しており、そのうち1つは庭園内で湧出する自家源泉(湯本第12号)なんだそうです。6源泉をあわせた合計湯量は毎分720L。その豊富な湯量を活かして全てのお風呂で完全かけ流しの湯使いを実現しています。また源泉温度が高いため、加水せずに温度調整しているそうです。お湯の見た目は無色透明ですが、含む塩化土類・食塩泉という泉質名とは裏腹に石膏感と芒硝感を有し、少々トロミや引っかかる浴感が得られます。源泉にも依りますけど、箱根湯本のお湯は循環させたり加水しちゃうと水道の沸かし湯と区別がつかなくなりますが、本来は無色透明の硫酸塩泉的な特徴を示すことが多く、こちらのお湯もそうした特徴を有する典型例といって良いでしょう。お湯の個性がはっきり表れている上、湯使いも鮮度感も良く、大変素晴らしいお風呂です。おすすめ。

ちなみに上述の休憩兼待合の空間には2室の貸切風呂が面しており、日帰り入浴でも予約なしで利用することが可能です。訪問時は1室が空いていたので、ちょっと拝見させていただきました。家族やカップル等で利用するにはちょうど良いか寧ろゆとりがある規模感で、且つとても綺麗に維持されており、当然ながらお風呂はかけ流しの温泉が供給されていま。こんな立派なお風呂も利用できるのですから有難いですね。

お風呂上りに旧岩崎家別荘の庭園を散策させていただきました。

須雲川から引水した川が庭園寧を流れ、錦鯉が悠然と泳ぐ大きな池へと流れ込んでいます。

せせらぎの音を聞きながら奥の方へ進んでゆくと、一軒の立派な木造建築があり・・・

説明によれば国の登録有形文化財「旧岩崎弥之助邸別邸和館」で、1904年(明治37年)に建築されたんだそうです。

実に素晴らしい庭園ですので、こちらへ訪問の際は是非散策してみてください。

湯本第12・72・84・89・99・112号混合泉

ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 63.4℃ pH8.1 成分総計3212mg/kg

Na+:750mg, Ca++:339mg,

Cl-:1570mg, SO4--:347mg, HCO3-:48.8mg, CO3--:6.0mg,

H2SiO3:77.8mg, HBO2:40.4mg,

(平成25年1月9日)

加水加温循環消毒なし

神奈川県足柄下郡箱根町湯本597

0460-85-5711

ホームページ

日帰り入浴13:00~22:00(最終受付20:00)

2,250円(入湯税込み)

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★