鹿児島県は全国2位の生産量を誇るお茶どころ。霧島山麓には美しい茶畑が広がっています。そんな茶畑の近くにある温泉浴場「関平温泉」でひとっ風呂浴びることにしました。

牧園広域農道(霧島グリーンロード)を走り、途中で看板に従って右折し坂道を上がると、坂道の右手上方に施設名が書かれた建物が目に入ってきますが、これは今回取り上げる浴場とは別に設けられている家族風呂。さぞかし眺めの良いお風呂なんでしょうね。実際に週末には利用が多いため、事前の予約を受け付けているんだとか。なお今回は利用しておりません。

「関平温泉」の敷地は広く、丘の上の木立の中にベンチが点々と設置されていて、まるで公園のような構内は清々しく、ピクニックしたくなるような感じです。入口の前には木彫りの人形が飾られていたのですが、これって何なのかな。

館内に入り、券売機で料金を支払い、券を受付のおばちゃんに手渡して浴室へと進みます。

男女別の浴室は内湯のみですが、窓側に源泉の異なる二つの浴槽が並んでいます。一方、浴槽と反対側には洗い場が配置され、シャワー付きカランが5基並んでます。カランのうち2基にはハンドレールが取り付けられ、お年寄りや体の不自由な方でも使えるような配慮がなされていました。なお石鹸やシャンプーの類は備え付けられていないため、あらかじめ持参するか番台で購入しておきましょう。

2つ並ぶ浴槽のうち、手前側の大きな浴槽は新床源泉というお湯が張られています。このお湯はえびの高原から引いているんだとか。石板貼りの浴槽は(目測で)1.8m×3mの長方形で、足を伸ばせば6人入れそうな感じ。淡いオレンジ色に染まった湯口や浴槽を目にすると、きっと金気が多いお湯なんだろうなと想像しますが、実際に湯船に入ってみますと、金気というより、薄い重炭酸土類泉のような感覚で、土類感と共にわずかな酸味を有しており、湯中では弱いツルスベと弱いキシキシが混在する浴感が得られましたが、どちらかと言えばツルスベの方が勝っていました。なお湯温は41〜2℃というちょうど良い湯加減。

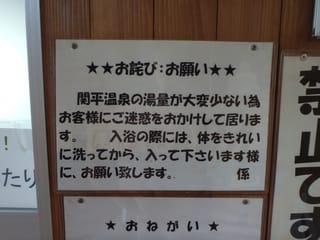

一方、奥の小さな浴槽は1.8m四方の3人サイズで、関平源泉という無色透明のクリアなお湯が張られています。脱衣室の張り紙には、このお湯は供給量が少ないのでちゃんと体を洗ってから入浴してください、という旨が喚起されていました。湯口のお湯を口に含んでみますと、僅かに甘露味を感じましたが、ほぼ無味無臭と言って差し支えなく、クセのないアッサリとしたお湯です。源泉の温度が低いため、加温した上で浴槽へ供給しているものと思われます。

この関平源泉は無色透明無味無臭のアッサリ湯であるため、何の特徴もないのかと思いきや、受付のおばちゃんや浴場にいた先客のおじさんなど、みなさんこぞってこのお湯を絶賛するのです。曰く、怪我・できもの・アトピーなどに効能がある他、手術後のケアにも良いんだとか。特におじさんは「トゲが刺さってもこのお湯に入れば抜けちゃう」と我が事のように関平温泉の効能を自慢げに話していらっしゃいました。このため、わざわざこの小さな浴槽を入るためだけに遠くからやってくるお客さんもいるそうです。

関平温泉は温泉水の販売に力を入れており、通信販売も行っています。館内でもPETボトルに詰められた温泉水が売られていましたので、お風呂上がりに冷たく冷やしたその温泉水を飲んでみました。500mLで110円。まろやかな口当たりで喉越しが良く、とっても美味しかった!

(新床源泉)

丸尾141号

(源泉所在地:牧園町高千穂新床国有林1056に外林小班)

ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩・硫酸塩温泉 65.0℃ pH7.3 溶存物質1011mg/kg 成分総計1071mg/kg

Na+:111.7mg(48.02mval%), Mg++:24.9mg(20.26mval%), Ca++:47.7mg(23.52mval%), Fe++:0.4mg,

S2O3--:0.2mg, SO4--:176.1mg(38.39mval%), HCO3-:331.9mg(56.90mval%),

H2SiO3:269.7mg,

(平成24年5月21日)

(関平源泉)

関平1・2号混合泉

(源泉所在地:牧園町高千穂3926番地5)

単純温泉 36.5℃ pH7.6 溶存物質571.6mg/kg 成分総計598.4mg/kg

Na+:56.4mg(52.24mval%), Mg++:9.7mg(17.06mval%), Ca++:20.1mg(21.32mval%),

SO4--:43.9mg(19.70mval%), HCO3-:205.6mg(72.94mval%),

H2SiO3:205.2mg,

(平成24年5月21日)

鹿児島県霧島市牧園町三体堂2057 地図

0995-78-4012

紹介ページ(霧島市公式サイト内)

9:00〜20:00 第1・3火曜および年末年始定休

310円(毎月26日(ふろの日)は無料)

ロッカー・ドライヤーあり

私の好み:★★