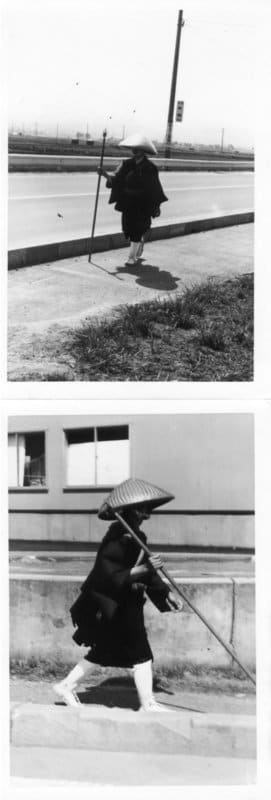

永平寺の修行の仕上げのような意味で行脚をしようとしたのだけど、思えば、今日私がこうして和尚として生きて、和尚であることの喜びを感じていられるのは、このときの体験があったからかもしれない。

永平寺の修行の仕上げのような意味で行脚をしようとしたのだけど、思えば、今日私がこうして和尚として生きて、和尚であることの喜びを感じていられるのは、このときの体験があったからかもしれない。

そういう思いが心の底にあったから、唐突にブログに書いてみようと思ったのかもしれない。

そう思えば、この体験をさせていただいたお陰をたくさんの方に感謝しなければと思う。

「そんなことができるんだ」と思わせてくれた渡辺さん。

送り出してくれた永平寺。

草鞋を編んでくれた祖父。

道端で合掌してくれたり、喜捨をしてくれた人々。

ジュースを買ったお金をちり紙に包んでくれた人。

朝食におにぎりをつけてくれたり、話を聞いて安くしてくれたり、ただで泊めてくれた宿の方々。

警笛を鳴らして励ましてくれたトラックの運転手。

二つ返事で泊めてくれた村上市の雲沖寺さん、泊めてくれなかったお寺さん。

陰ながら応援してくれた見ず知らずの人々。

友人、知人、親戚。

待っていてくれた松林寺の檀家衆。

寄せ書きをしてくれた親戚一同。

そして一緒に歩いてくれた父母。

人は多くの人の縁によって生きている。人は一人ではない。

そのことを教えてくれたこの旅と、すべての人々に心から感謝したい。(完)

道中を振り返って思うことは色々ある。

第1に、日本の道路は歩くようにできていないということ。歩く人がほとんどいないから車中心になるのは当然だが、歩くことによって見えてくるものがたくさんあることを学んだ。人間の思考は、心臓の鼓動のスピードで進むのではないか。高速移動は、思考を混乱させることになるのではないか。

第2に、歩くことによって、自分を見つめることができた。進むことも止まることも、痛いことも楽しいことも、自分一人しかいないために、自分と会話する以外にない。一人になって考える時間をもつことの大事さと、しかも歩くことで自分との対話は整理されてくるように感じた。

第3に、人の優しさを知ったこと。見ず知らずの者に情けをかけてくれる人が多くいた。僧行であったこともあるだろうが、ただ歩いているだけの者に、お金をくれたり、励ましてくれたり、おにぎりをくれたり、宿代をまけてくれたり。人の優しさにふれることによって人は優しくなれるような気がする。

第3に、人の優しさを知ったこと。見ず知らずの者に情けをかけてくれる人が多くいた。僧行であったこともあるだろうが、ただ歩いているだけの者に、お金をくれたり、励ましてくれたり、おにぎりをくれたり、宿代をまけてくれたり。人の優しさにふれることによって人は優しくなれるような気がする。

第4に、お寺は誰もが出入りできる場所でなければならないということ。お寺を訪ねて断られたことによって、その思いを強くした。今、松林寺や宿用院でお寺の開放を目指して色々な試みを行っていることの原点は、あの門前払いをしてくれたお寺のお陰だと言える。

旅日記「行雲流水」は、道中の思いを記録するために綴ってきたものだったが、寺で迎えてくれた親戚の人たちがそれを見て、それぞれ感想を書いてくれたので、寄せ書きのようにもなった。

待ちきれず出合うは最上川 本合海の山バック シャッター押す 笠原喜久男(伯父)

待ちきれず出合うは最上川 本合海の山バック シャッター押す 笠原喜久男(伯父)

義道君完走おめでとう 笠原文子(叔母)

永い足あと水ぶくれあと ほんとうにごくろうさまでした 笠原千鶴(従姉妹)

千代八千代 是の日を待ちる 四月の十一日 高橋勇(伯父)

みんなでむかさりをまっているようでした すがたを見たら涙がでできました ほんとうにごくろうさまでした 高橋ケエノ(叔母)

長い間ごくろうさまでした 笠原ケエコ(叔母)

くる日待っていました 笠原八重子(叔母)

長い日々くるのを待ってた 笠原キクノ(祖母)

今日の日を記念して末長く幸せに頑張って下さい 笠原好一(伯父)

待ちかねた今日の日 重い荷物をやっとおろし 大きなため息をつく 母

次の日、台所の壁に日本地図が貼ってあるのを発見した。永平寺の所に黒い点が打ってあり「3月17日」と日付が書いてあった。次に電話をした金沢に点があり「3月20日」と書いて線で結ばれていた。同じように時々電話した所に点と日付があり最上までつながっていた。

自分は、道中を一人で歩いてきたつもりだったが、そうではなかった。母もそして父も、私と同じ距離を、重い荷物を背負って歩いてきてくれたこと知った。

4月11日。

いよいよ最後の日になってしまった。

全てのことは、長いようで短いようなものだ。

何も言わないで静かに終わりたい。

と、日記には書いた。内実色々な思いが交錯していた。

叔父の家を発ち、最後の行程を歩き始めた。地元の見慣れた風景であるために、かえって距離が長く感じられた。

瀬見温泉の手前のドライブインで最後の昼食を摂った。日記を読み返しながらこれまでの行程を振り返った。

大変なこともあったが、成し遂げたという充実感が充満し、このまま終わってしまうことが惜しいと思えてきて、なかなか席を立てなかった。

「このままどこかへ行ってしまおうか」

そうもいかないだろうと気を取り直して重い腰を上げた。

松林寺の近くまでたどり着くと、道の両側に村の人たちが立って何かを待っているのが見えた。「何だろう、今日は何かあるのだろうか」と思った。

まさかと思い「何したな?」と聞くと、「何だず、お前ば待っでだんだ」

母には、「誰にも言うな」と口止めしていたのだが、ついつい漏らした一言が広まったのだろう。

「むがさりを待ってるようだった」というような思いで、しばらく立って待っていてくれたようだった。

「むがさりを待ってるようだった」というような思いで、しばらく立って待っていてくれたようだった。

どうも親戚の一人が斥候となって、車で様子を見に来ていたらしい。

大勢の人が迎えてくれる中、松林寺の山門に到着した。

660㎞、26日間の旅が終わった。

町報の担当者も取材に来ていて、この時の写真が後日山形新聞にも掲載され、大きな話題となった。自分の思いとは違うところで物事は進んでいった。

新庄~松林寺 35㎞。

4月8日。

疲れた。疲れがたまってきた。肩が痛く、それが頭にのぼってきた。

食欲もずいぶん落ちた。体の限界だろうか。

足の調子はいいのに、頭がボーッとしている。クラクラと倒れそうだ。

マッサージでもしてもらいたい。

旅が終わるから疲れが出てきたのか、急に疲れが見えだした。足よりも上半身がつらい。

残りちょうど100キロ程。ここは鶴岡市水沢、弱気は出すまい。

この旅を振り返ってみると、人の温かさにふれることが多かった。

新潟で、わざわざ呼び止めて喜捨をくれる人二人。100円のジュースを飲んで100円払ったら100円のおひねりをくれる人。警笛を鳴らしてガンバレよと励ましてくれるトラックの運転手。遠くから姿を見つけて、農作業の途中にかぶりものをとって合掌してくれたおばさん。恥ずかしそうに手を合わせてくれた子どもたち。話を聞いて涙を流してくれたり、宿代をまけてくれたり、おにぎりをつけてくれたり。それ以外にも、こちらが気がつかないところで励ましてくれた人がいたに違いない。全て僧形のなせるわざ、尊いものだ。

今日は浩(山大農学部生のいとこ)のところ。

波渡崎~鶴岡 21㎞。

4月7日。

勝木駅前、善助旅館。

朝のお膳を見ると、大きなおにぎりが2個ついていた。何も言わないのにお昼の分を用意してくれたんだなと思い、「ありがとうございました、このおにぎりおいくらですか」と聞くと、「いらない」と言う。ありがたいことだ、お布施の意味なのだろう。

「宿泊料金を精算して下さい」と言うと、それも「いらない」と言う。まったくのタダである。

これまで、朝食におにぎりをつけてくれたり、宿泊代をまけてくれる宿は何軒かあり、ありがたいと思ってきたが、ここでは、全くいらないという。申し訳ない気がする。

「お坊さんかお金をもらうわけにはいかない」などと言っていた。ご恩は一生忘れない。

お寺で冷たくされて、一般の宿で救われるような感じだ。

足がだいぶ正常に近くなってきた。肩がこるために頭が痛い。疲れがたまってきた。

波渡崎、ホテル「雷屋」。

勝木~波渡崎 25.5㎞。