1972年初版 1978年第8刷 西田実/訳 駒井哲郎/画

※「ジュヴェナイルまとめ」カテゴリー内に追加します

このシリーズは、昔、ヴェルヌを夢中で読んだが

その他にもまだ読んでいない素晴らしい作品があることに今さら気づいた

あとがきにある通り、夢から急に覚めたように突然終わってびっくり

少年は、船に拾われたと同時に人間社会に戻されたのだろうと予想がつく

一体どれくらい親から離れていたのか?

主に木の根を食べて、周りに食べ物がない時は倒れるまで歩き

けして翌日の分まで食料を持って歩かない

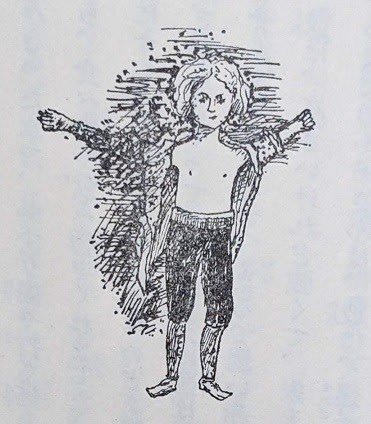

純粋な子どもだからこそ、自然の中に精霊などの姿を見て、会話もできるし

自然も彼を生かして、ただただ愛を注ぐ

太陽の精霊が約束した通り、大人になっても一つ所におれず、旅を繰り返し

ワクワクすることに向かって歩き続ける人生を送るんじゃないかな

それはとても羨ましいことだ

【内容抜粋メモ】

●大平原の家

少年マーチンの父ジョンは腕のいい大工

もとはイギリスのサウザンプトンに住んでいたが

雨ばかり降り、空は灰色で寒いため

空がいつも青い国を夢見て、店を売り、妻と外国に来た

夫婦は荒れ野に家を建て、野菜畑をつくり幸せに暮らしていた

マーチンの遊び仲間はイヌ、ネコ、家の周りにいる動物みんな

ある日、緑色のマダラヘビを連れて来て父に怒られる

父:ヘビは危険な悪いやつだ 噛まれたら死んでしまうぞ

母は時々、マーチンが夫婦の子でない気がすると話す

母:

夢に出てきたイワツバメのようにここへ来たと思うことがある

そして、いつかまたここから飛んでいくんじゃないか

(子どもはいつか親元を離れるものだよね

●ヘラサギと雲

マーチンは7歳になった

川の水がどこへ行くのか知りたくて歩きだし

大きな湖に来て、白鳥を見つける

父から“こだま”について教えてもらってからは

音が出るのが楽しくて、父の鉄砲を持ち出して

撃った弾がヘラサギに当たり、血がどくどく流れて死んでしまう

驚いたマーチンは、ヘラサギがもう二度と空を飛べないことを悲しんで泣く

●蜃気楼を追って

夏の暑い日に現れる蜃気楼“おばけ水”に追いつこうと歩きだし

蜃気楼の中で少年が誘っているような気がして追いかけて

家から遠く離れたことにも気づかない

●つんぼのおじいさんに見つけられたマーチン

広い平原で道に迷って困っていると

耳の聞こえないヤコブじいさんと出会う

ヤコブじいさん:

こいつは迷子にちがいない

食べ物をあげて、仕事を覚えさせるのじゃ

そうすれば、わしは座ってパイプをふかしていられるぞ

ヤコブじいさんはマーチンを家に連れて帰り、食事を与え

歌を歌い、マーチンにフライパンを叩かせて

その音に合わせてめちゃくちゃに踊ってみせる

疲れて眠くなったマーチンをヒツジの皮の上に寝かせるが

老人のひどいいびきで起きてしまい、顔の上に冷たい水をかけて起こす

ヤコブじいさん:このちびの悪党め!

真っ暗な部屋で敷物をマーチンと思って叩く

ドアはカギがかけられていたため、草屋根のイグサを1本ずつ抜いて逃げだす

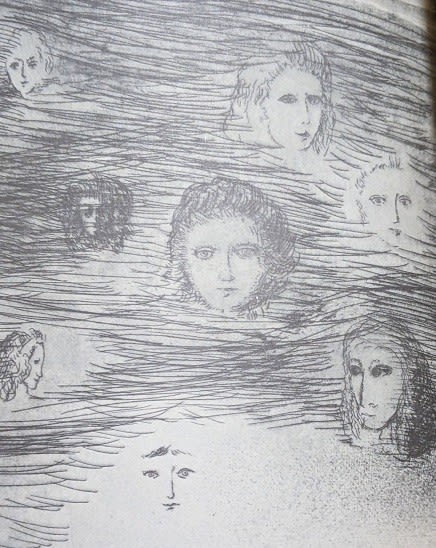

●蜃気楼の国の人びと

美味しくて、体にもいい白い根を食べると

空腹も喉の渇きもいえる

(これが何度も出てくるが、何の植物だろう? サトウキビ?

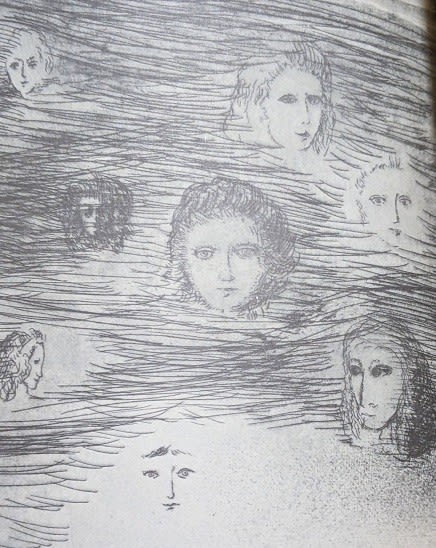

日かげのない草原を暑い中、延々と歩いていると

美しい少女や少年の顔をした蜃気楼が

マーチンが連れてきたマダラヘビの歌を歌いながら過ぎていく

血に染まった若い男は、自分が撃ち殺したヘラサギに見えて悲しくなる

蜃気楼の女王さまは、金色に輝く

女王さま:

この子は死んだ鳥のために涙を流したわ

それでこの子を許してやるのです

ヤコブじいさんの歌を歌って大笑いする若者たち

女王さま:

この子のしたことは全部許してあげよう

こんな遠くまで私たちの後を追ってきたのだから褒美をやってもよいでしょう

生きているかぎり、思うままに地上をさまよい歩くがよい

海も危害を加えるな

すべての人がこの少年を愛するように

それだけあれば備えは十分

この世のありとあらゆる珍しい美しいものを心ゆくまで見つくすがよい

(人生の目的はこういうことだよね

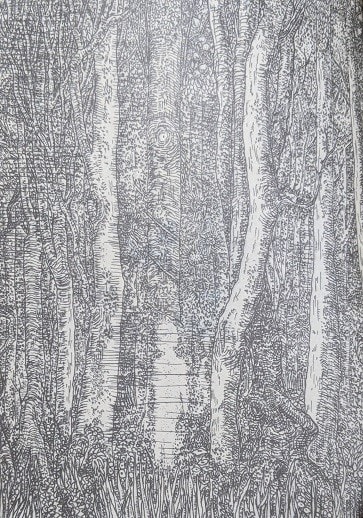

●土人に出会ったマーチン

いつも家から青い雲のように見えていた山脈“シエラ”を

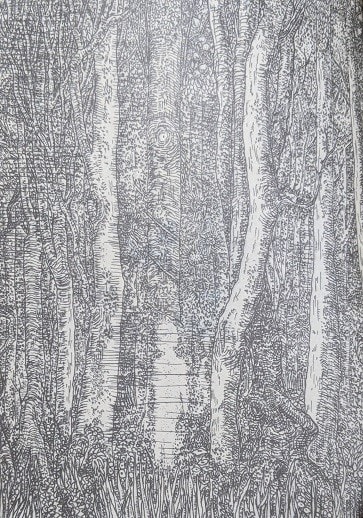

もっと間近で見たいと思い、歩いていくと、初めて森を見て驚く

大人の男女、子どもの土人が鹿肉を炭火であぶって夕食を食べていて

空腹のマーチンに差し出す

マーチンはすぐに彼らと仲良くなるが

土人の子どもたちは、マーチンが服を脱いで川で泳いでいる時に

服や靴もぜんぶ盗んでいってしまう

可哀想に思った女が柔らかい毛皮をくれて

マントのように巻き付ける

マーチンが子どもたちから帽子を奪い返そうとすると

もらった毛皮まで取られてしまう

男たちが狩りから戻り、忙しく荷造りをして馬で走りだした時

マーチンは森に向かって走りだす

●森の中にただひとり

大きな森の中は、太陽も照らず、風も吹かず、いつも真っ暗

川岸に黒イタチがいて、鳥のタマゴを食べていたのを見て

余っていた2個を食べるととても美味しい

イタチは怒るが、マーチンが怖くて大きな声を出すと

それに驚いて逃げてしまう

●花とヘビ

お腹が空いて、緑色の熟した果物をとって食べる

夜になると、森の怪物のような声でフクロウが鳴く

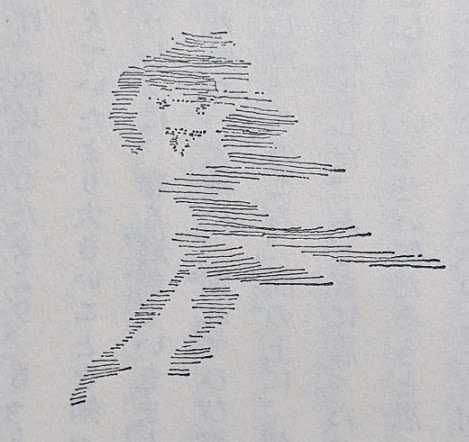

●空とぶ黒い人

ようやく森から抜け出し、川から離れて山に向かって歩く

疲れて仰向けで寝ていると、高い空に大きな円を描いている動物がいる

頭ははげて、変わった顔つきをした、身長2フィートほどの小さい黒い人が

何十人も立っている

「われわれはとてもお腹が空いているのだ

ごちそうを目の前に見ながら触ることも許されないなんてひどいじゃないか」

ナイフを持った1人が、長年生きた経験を話し

“切り手の役得”として、肝臓を取る権利を持つと話すが

マーチンがほんとうに死んでいるのか分からず、近寄るのをためらう

心臓に手をあてて確かめると言った者もなかなか勇気が出ずにいて

マーチンはじれったくなり「触ってごらん!」と叫んだため

ハゲタカたちは驚いて空に舞い逃げてしまう

たとえハゲタカでも、話す相手がいて嬉しかったマーチンは残念に思う

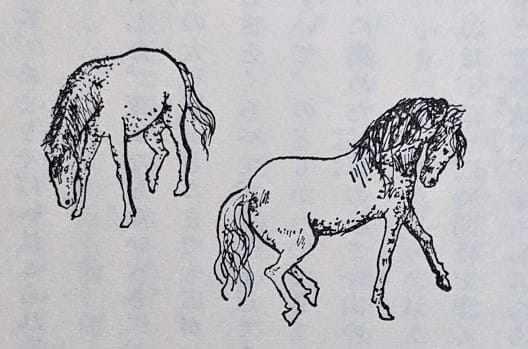

●野生の馬の群れ

黄色い平原がようやく終わり、丘と谷が何度も続く

数十頭の野生の馬の群れが来て、馬上にいた荒々しい人間が変わった声で叫ぶ

(これも誰なのか謎だなあ!

彼はマーチンをクローバーの所に四つん這いにさせる

マーチン:草なんか食べるものか!

次に雌馬の乳を飲ませると、マーチンはノドが渇いていたため美味しく飲む

彼はとても嬉しそうにマーチンを馬の背中に乗せて走りまわる

馬たちとも仲良くなって3日が過ぎる

なにかの気配に驚いて、馬たちは全速力で走りだし

幅の広い川を泳いで渡り切る

マーチンはアシが茂った野原に置いていかれてしまう

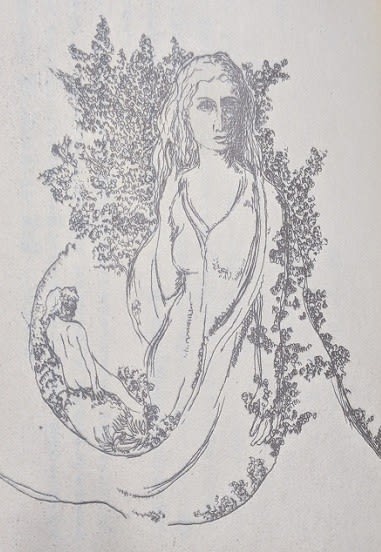

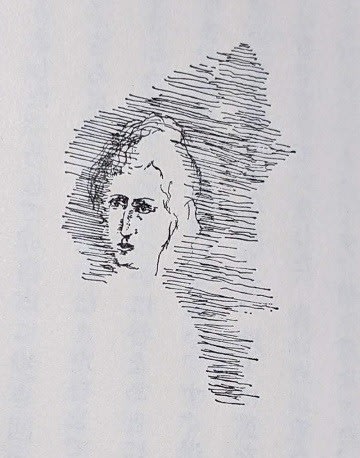

●山の精

アシから抜け出すと、山が近くなり、山道を歩きだす

雨が降りだすと、真っ裸のマーチンは寒さにこごえる

緑色の着物を着た美しい女性の山の精が来て

マーチンが泣いているワケを聞き

山の精:

私といっしょにこの山に住みなさい

坊や、私はあなたが大好きよ

私をおかあさんと呼んでごらん

●地下の小びとたち

山の精とともに暗い石の部屋で眠り

傷を泉で洗い、軟膏を塗って、食べ物や飲み物をくれる

大きなネコといっしょにいると、ほかの動物が襲ってこない

山の精はなぜか蜃気楼の女王さまと、贈り物の話をすると怒って叱り

忘れてしまいなさいと言う

マーチンが寝ていると「地面の下にも変わったものがあるのを知らないのか?」と聞こえ

言われた通り、穴から入ると、石の屋根を石の柱で支えた国がある

太陽は届かない代わりに、たえず火を燃やしている

小人の鍛冶屋の仕事を珍しそうに見ていると

小人:これがマーチンか!? 何も着てないなんて、そんなバカなことが!

と言われて急に恥ずかしくなる

古いぼろきれで体を隠すと、小人は怒ってぼろきれを床に投げつける

太い声が言う通り、着物をなくしたから、貸してほしいと頼むと

美しい着物をもらう

小人:いかん、いかん、こんなものは、マーチンが着るのにふさわしくない!

夢からさめても、その着物を持ったままだった

●大きな青い海

それは肌触りが柔らかく、寒い時は体を温め、暑い時は涼しく

雨が降っても体がぬれず、いばらのトゲでも破れない

マーチンは大きなネコと遊んだり、退屈すると、いつも山の精が

絹のような長い髪の毛をほどき、いじらせてくれる

目がさめると、いつも山の精の顔に涙のあとがあるが、理由は分からない

山の頂上に連れて来て、今まで通ってきた草原が一望できるのに喜ぶ

反対側は一面の海 初めて見て感動して目が離せなくなる

山の精:

少し離れて見るといいなと思っても

ほんとは人を騙してひどいことをするのよ

●山のふしぎ

山の精はマーチンが海を見るのを禁じ

その代わりいつも心が満ち足りているように工夫する

マーチンとネコがケンカすると、遠くへやって二度と戻ってこないと約束する

●マーチンの目が開く

山の精がマーチンの目に白いミルクのようなものを塗ると

山の精に見える遠くのものまでハッキリ見えるようになって感動する

たくさんの鳥が北へ向かって飛ぶのが見えてフシギに思う

剣を持った男たちを見て、怒った山の精は雷を落として追い払う

●霧の中の人びと

夜になると、海から湿った霧がのぼり、当たり一面に広がる

マーチンは海に憧れるあまりに涙を流す

マーチン:

ああ、おかあさんが毎晩なぜ泣いているか分かった

僕が行ってしまって、ひとり山に残していかなければならないからだ

おかあさん、さようなら

山の精が名前を呼んでいるのが聞こえても戻らない決意をするマーチン

●海の老人

世界中でいちばん高い崖の1つから見下ろすと

海に波が打ち付ける様子が見えて、飽きずに眺める

アシカの群れも初めて見る

海の老人:

ちびのマーチン

わしはビルと呼ばれていたが、今は出世して海のおやじと呼ばれとる

父は船乗りで、わしが小さい時におぼれ死んだ

母も身内も海のそばに住む者はたいがい海で死ぬものだ

ある日おばあが「夢のお告げがあって、お前は船乗りになれ」と言った

そこで船乗りになって、世界を何十回も周った

船が喜望峰に来た時、反乱が起きた

「お願いだから海の中へ放り込まないでくれ おれはけしておぼれ死なない」

やつらは手足に鉄を縛って海から落とした

海の底は温かくていい気持ちだ

ロープも切れて、海のおやじになった 何百年も前の話だ

●波とたわむれるマーチン

マーチンは海を見て、何日も幸せな日を過ごした

海もマーチンが大好きだった

ある時、マーチンは波にさらわれて、そのまま沖へ出てしまう

気づくと古いいかだの上で、穴をのぞくと海のおやじが見えた気がする

寂しく思って漂っていると、たくさんの鳥が集まる

船がそばを通り過ぎ、死んだ少年の死体を鳥が食べていると思っていたが

マーチンが起き上がっため、慌てて救い出す

■ハドソンの手紙

本作のアメリカ版に序文を求められて困っている

イギリスのある批評家が、序文で“別れ際に相手を蹴飛ばすような調子だ”と言ったことがある

私はこの本について実は何も知らない

ほんとうに私が書いたのだろうか?

ブレイクの詩から題名を見出し

詩の中に本作の主人公の魂に似たものを見出すことができる

自分を愛するほど他人を愛するものはない

父よ、どうして私はあなたを また兄弟たちを

自分以上に愛することができようか

私はあなたを戸口のあたりでパンくずをついばむ

小鳥と同じように愛するのです

物語に夢や空想も織り込み、土地の伝説なども2、3入れた

山の精は人間が神聖な住処に近寄ると嵐を起こして追い返すことなど

子どもはまえおきを読まない

大人は子どもの本を読まない

だからはしがきは捨ててもよいようなものでしょう(なるほどw

どうしてもというなら、この手紙に代わりをさせるより仕方ないと思います 1917年

■訳者あとがき

ウィリアム・ヘンリー・ハドソン

1841年生まれ 1922年死去

オードリー・ヘップバーン主演映画『緑の館』の原作者

『はるかな国、遠いむかし』という本の一部が

昔の英語の教材に使われた

両親はアメリカに住んでいたが、のちに南米アルゼンチンに移住

ハドソンは大草原で子馬だけが遊び相手だった

16歳でチフスにかかり、その後遺症でリューマチにかかり

治った後も、心臓と目の具合が悪く、長い間苦しんだ

33歳で両親を亡くし、イギリスに渡った

妻の遺産で細々と暮らし、無名作家時代が長かった

『ラ・プラタの博物学者』というエッセーで初めて名前が認められた時は50歳過ぎ

小泉八雲、ジョゼフ・コンラッド、ロバート・ルイス・スティーブンソンなどとともに

“ロマンス作家”として知られる

※「ジュヴェナイルまとめ」カテゴリー内に追加します

このシリーズは、昔、ヴェルヌを夢中で読んだが

その他にもまだ読んでいない素晴らしい作品があることに今さら気づいた

あとがきにある通り、夢から急に覚めたように突然終わってびっくり

少年は、船に拾われたと同時に人間社会に戻されたのだろうと予想がつく

一体どれくらい親から離れていたのか?

主に木の根を食べて、周りに食べ物がない時は倒れるまで歩き

けして翌日の分まで食料を持って歩かない

純粋な子どもだからこそ、自然の中に精霊などの姿を見て、会話もできるし

自然も彼を生かして、ただただ愛を注ぐ

太陽の精霊が約束した通り、大人になっても一つ所におれず、旅を繰り返し

ワクワクすることに向かって歩き続ける人生を送るんじゃないかな

それはとても羨ましいことだ

【内容抜粋メモ】

●大平原の家

少年マーチンの父ジョンは腕のいい大工

もとはイギリスのサウザンプトンに住んでいたが

雨ばかり降り、空は灰色で寒いため

空がいつも青い国を夢見て、店を売り、妻と外国に来た

夫婦は荒れ野に家を建て、野菜畑をつくり幸せに暮らしていた

マーチンの遊び仲間はイヌ、ネコ、家の周りにいる動物みんな

ある日、緑色のマダラヘビを連れて来て父に怒られる

父:ヘビは危険な悪いやつだ 噛まれたら死んでしまうぞ

母は時々、マーチンが夫婦の子でない気がすると話す

母:

夢に出てきたイワツバメのようにここへ来たと思うことがある

そして、いつかまたここから飛んでいくんじゃないか

(子どもはいつか親元を離れるものだよね

●ヘラサギと雲

マーチンは7歳になった

川の水がどこへ行くのか知りたくて歩きだし

大きな湖に来て、白鳥を見つける

父から“こだま”について教えてもらってからは

音が出るのが楽しくて、父の鉄砲を持ち出して

撃った弾がヘラサギに当たり、血がどくどく流れて死んでしまう

驚いたマーチンは、ヘラサギがもう二度と空を飛べないことを悲しんで泣く

●蜃気楼を追って

夏の暑い日に現れる蜃気楼“おばけ水”に追いつこうと歩きだし

蜃気楼の中で少年が誘っているような気がして追いかけて

家から遠く離れたことにも気づかない

●つんぼのおじいさんに見つけられたマーチン

広い平原で道に迷って困っていると

耳の聞こえないヤコブじいさんと出会う

ヤコブじいさん:

こいつは迷子にちがいない

食べ物をあげて、仕事を覚えさせるのじゃ

そうすれば、わしは座ってパイプをふかしていられるぞ

ヤコブじいさんはマーチンを家に連れて帰り、食事を与え

歌を歌い、マーチンにフライパンを叩かせて

その音に合わせてめちゃくちゃに踊ってみせる

疲れて眠くなったマーチンをヒツジの皮の上に寝かせるが

老人のひどいいびきで起きてしまい、顔の上に冷たい水をかけて起こす

ヤコブじいさん:このちびの悪党め!

真っ暗な部屋で敷物をマーチンと思って叩く

ドアはカギがかけられていたため、草屋根のイグサを1本ずつ抜いて逃げだす

●蜃気楼の国の人びと

美味しくて、体にもいい白い根を食べると

空腹も喉の渇きもいえる

(これが何度も出てくるが、何の植物だろう? サトウキビ?

日かげのない草原を暑い中、延々と歩いていると

美しい少女や少年の顔をした蜃気楼が

マーチンが連れてきたマダラヘビの歌を歌いながら過ぎていく

血に染まった若い男は、自分が撃ち殺したヘラサギに見えて悲しくなる

蜃気楼の女王さまは、金色に輝く

女王さま:

この子は死んだ鳥のために涙を流したわ

それでこの子を許してやるのです

ヤコブじいさんの歌を歌って大笑いする若者たち

女王さま:

この子のしたことは全部許してあげよう

こんな遠くまで私たちの後を追ってきたのだから褒美をやってもよいでしょう

生きているかぎり、思うままに地上をさまよい歩くがよい

海も危害を加えるな

すべての人がこの少年を愛するように

それだけあれば備えは十分

この世のありとあらゆる珍しい美しいものを心ゆくまで見つくすがよい

(人生の目的はこういうことだよね

●土人に出会ったマーチン

いつも家から青い雲のように見えていた山脈“シエラ”を

もっと間近で見たいと思い、歩いていくと、初めて森を見て驚く

大人の男女、子どもの土人が鹿肉を炭火であぶって夕食を食べていて

空腹のマーチンに差し出す

マーチンはすぐに彼らと仲良くなるが

土人の子どもたちは、マーチンが服を脱いで川で泳いでいる時に

服や靴もぜんぶ盗んでいってしまう

可哀想に思った女が柔らかい毛皮をくれて

マントのように巻き付ける

マーチンが子どもたちから帽子を奪い返そうとすると

もらった毛皮まで取られてしまう

男たちが狩りから戻り、忙しく荷造りをして馬で走りだした時

マーチンは森に向かって走りだす

●森の中にただひとり

大きな森の中は、太陽も照らず、風も吹かず、いつも真っ暗

川岸に黒イタチがいて、鳥のタマゴを食べていたのを見て

余っていた2個を食べるととても美味しい

イタチは怒るが、マーチンが怖くて大きな声を出すと

それに驚いて逃げてしまう

●花とヘビ

お腹が空いて、緑色の熟した果物をとって食べる

夜になると、森の怪物のような声でフクロウが鳴く

●空とぶ黒い人

ようやく森から抜け出し、川から離れて山に向かって歩く

疲れて仰向けで寝ていると、高い空に大きな円を描いている動物がいる

頭ははげて、変わった顔つきをした、身長2フィートほどの小さい黒い人が

何十人も立っている

「われわれはとてもお腹が空いているのだ

ごちそうを目の前に見ながら触ることも許されないなんてひどいじゃないか」

ナイフを持った1人が、長年生きた経験を話し

“切り手の役得”として、肝臓を取る権利を持つと話すが

マーチンがほんとうに死んでいるのか分からず、近寄るのをためらう

心臓に手をあてて確かめると言った者もなかなか勇気が出ずにいて

マーチンはじれったくなり「触ってごらん!」と叫んだため

ハゲタカたちは驚いて空に舞い逃げてしまう

たとえハゲタカでも、話す相手がいて嬉しかったマーチンは残念に思う

●野生の馬の群れ

黄色い平原がようやく終わり、丘と谷が何度も続く

数十頭の野生の馬の群れが来て、馬上にいた荒々しい人間が変わった声で叫ぶ

(これも誰なのか謎だなあ!

彼はマーチンをクローバーの所に四つん這いにさせる

マーチン:草なんか食べるものか!

次に雌馬の乳を飲ませると、マーチンはノドが渇いていたため美味しく飲む

彼はとても嬉しそうにマーチンを馬の背中に乗せて走りまわる

馬たちとも仲良くなって3日が過ぎる

なにかの気配に驚いて、馬たちは全速力で走りだし

幅の広い川を泳いで渡り切る

マーチンはアシが茂った野原に置いていかれてしまう

●山の精

アシから抜け出すと、山が近くなり、山道を歩きだす

雨が降りだすと、真っ裸のマーチンは寒さにこごえる

緑色の着物を着た美しい女性の山の精が来て

マーチンが泣いているワケを聞き

山の精:

私といっしょにこの山に住みなさい

坊や、私はあなたが大好きよ

私をおかあさんと呼んでごらん

●地下の小びとたち

山の精とともに暗い石の部屋で眠り

傷を泉で洗い、軟膏を塗って、食べ物や飲み物をくれる

大きなネコといっしょにいると、ほかの動物が襲ってこない

山の精はなぜか蜃気楼の女王さまと、贈り物の話をすると怒って叱り

忘れてしまいなさいと言う

マーチンが寝ていると「地面の下にも変わったものがあるのを知らないのか?」と聞こえ

言われた通り、穴から入ると、石の屋根を石の柱で支えた国がある

太陽は届かない代わりに、たえず火を燃やしている

小人の鍛冶屋の仕事を珍しそうに見ていると

小人:これがマーチンか!? 何も着てないなんて、そんなバカなことが!

と言われて急に恥ずかしくなる

古いぼろきれで体を隠すと、小人は怒ってぼろきれを床に投げつける

太い声が言う通り、着物をなくしたから、貸してほしいと頼むと

美しい着物をもらう

小人:いかん、いかん、こんなものは、マーチンが着るのにふさわしくない!

夢からさめても、その着物を持ったままだった

●大きな青い海

それは肌触りが柔らかく、寒い時は体を温め、暑い時は涼しく

雨が降っても体がぬれず、いばらのトゲでも破れない

マーチンは大きなネコと遊んだり、退屈すると、いつも山の精が

絹のような長い髪の毛をほどき、いじらせてくれる

目がさめると、いつも山の精の顔に涙のあとがあるが、理由は分からない

山の頂上に連れて来て、今まで通ってきた草原が一望できるのに喜ぶ

反対側は一面の海 初めて見て感動して目が離せなくなる

山の精:

少し離れて見るといいなと思っても

ほんとは人を騙してひどいことをするのよ

●山のふしぎ

山の精はマーチンが海を見るのを禁じ

その代わりいつも心が満ち足りているように工夫する

マーチンとネコがケンカすると、遠くへやって二度と戻ってこないと約束する

●マーチンの目が開く

山の精がマーチンの目に白いミルクのようなものを塗ると

山の精に見える遠くのものまでハッキリ見えるようになって感動する

たくさんの鳥が北へ向かって飛ぶのが見えてフシギに思う

剣を持った男たちを見て、怒った山の精は雷を落として追い払う

●霧の中の人びと

夜になると、海から湿った霧がのぼり、当たり一面に広がる

マーチンは海に憧れるあまりに涙を流す

マーチン:

ああ、おかあさんが毎晩なぜ泣いているか分かった

僕が行ってしまって、ひとり山に残していかなければならないからだ

おかあさん、さようなら

山の精が名前を呼んでいるのが聞こえても戻らない決意をするマーチン

●海の老人

世界中でいちばん高い崖の1つから見下ろすと

海に波が打ち付ける様子が見えて、飽きずに眺める

アシカの群れも初めて見る

海の老人:

ちびのマーチン

わしはビルと呼ばれていたが、今は出世して海のおやじと呼ばれとる

父は船乗りで、わしが小さい時におぼれ死んだ

母も身内も海のそばに住む者はたいがい海で死ぬものだ

ある日おばあが「夢のお告げがあって、お前は船乗りになれ」と言った

そこで船乗りになって、世界を何十回も周った

船が喜望峰に来た時、反乱が起きた

「お願いだから海の中へ放り込まないでくれ おれはけしておぼれ死なない」

やつらは手足に鉄を縛って海から落とした

海の底は温かくていい気持ちだ

ロープも切れて、海のおやじになった 何百年も前の話だ

●波とたわむれるマーチン

マーチンは海を見て、何日も幸せな日を過ごした

海もマーチンが大好きだった

ある時、マーチンは波にさらわれて、そのまま沖へ出てしまう

気づくと古いいかだの上で、穴をのぞくと海のおやじが見えた気がする

寂しく思って漂っていると、たくさんの鳥が集まる

船がそばを通り過ぎ、死んだ少年の死体を鳥が食べていると思っていたが

マーチンが起き上がっため、慌てて救い出す

■ハドソンの手紙

本作のアメリカ版に序文を求められて困っている

イギリスのある批評家が、序文で“別れ際に相手を蹴飛ばすような調子だ”と言ったことがある

私はこの本について実は何も知らない

ほんとうに私が書いたのだろうか?

ブレイクの詩から題名を見出し

詩の中に本作の主人公の魂に似たものを見出すことができる

自分を愛するほど他人を愛するものはない

父よ、どうして私はあなたを また兄弟たちを

自分以上に愛することができようか

私はあなたを戸口のあたりでパンくずをついばむ

小鳥と同じように愛するのです

物語に夢や空想も織り込み、土地の伝説なども2、3入れた

山の精は人間が神聖な住処に近寄ると嵐を起こして追い返すことなど

子どもはまえおきを読まない

大人は子どもの本を読まない

だからはしがきは捨ててもよいようなものでしょう(なるほどw

どうしてもというなら、この手紙に代わりをさせるより仕方ないと思います 1917年

■訳者あとがき

ウィリアム・ヘンリー・ハドソン

1841年生まれ 1922年死去

オードリー・ヘップバーン主演映画『緑の館』の原作者

『はるかな国、遠いむかし』という本の一部が

昔の英語の教材に使われた

両親はアメリカに住んでいたが、のちに南米アルゼンチンに移住

ハドソンは大草原で子馬だけが遊び相手だった

16歳でチフスにかかり、その後遺症でリューマチにかかり

治った後も、心臓と目の具合が悪く、長い間苦しんだ

33歳で両親を亡くし、イギリスに渡った

妻の遺産で細々と暮らし、無名作家時代が長かった

『ラ・プラタの博物学者』というエッセーで初めて名前が認められた時は50歳過ぎ

小泉八雲、ジョゼフ・コンラッド、ロバート・ルイス・スティーブンソンなどとともに

“ロマンス作家”として知られる