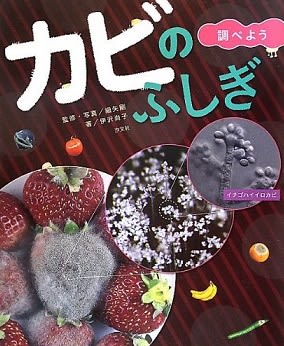

■『調べよう カビのふしぎ』(汐文社)

伊沢尚子/著

本シリーズ監修者・細矢剛さんは国立科学博物館の先生。

先日読んだ『人をたすけるミクロの虫』(汐文社)とも若干かぶるけど、カビ=腐敗って悪いイメージがちょっと変わる1冊。

今じゃ、どこもかしこもコンクリートで土を塗りこめちゃうけど、その上に落ちたものは土に還れずゴミになるんだ。

カビキラーなどは、カビを殺す&水質も汚染してるんじゃないか?

さり気なく描かれているイラストは、、、もしや「もやしもん」!?

【内容抜粋メモ】

現在、カビだけで45000種、菌類全体で97000種が確認されているが、

実際は、地球上に150万種の菌類がいると言われる/驚

********************自然界を3つに分けると「動物・植物・菌類」

注意:「菌」は細菌や菌類などをまとめた言い方で科学的用語ではない。

注意:「菌」は細菌や菌類などをまとめた言い方で科学的用語ではない。

【菌類(カビの仲間)】

「オピストコンタ界」カビの仲間は動物の仲間に近い。

・カビ 菌糸がキノコを作らない。多細胞生物。

・キノコ 菌糸がキノコをつくる。

・酵母 単細胞生物。コウボという名前の生きものがいるのではなく、いろんな種類をまとめた呼び方。

その他

「粘菌」「卵菌」 菌とつくが菌類ではない。

「バクテリア」 乳酸菌、納豆菌というが菌類ではない。

「微生物」 目に見えない小さな生き物のこと。菌類・バクテリア・プランクトンなど。

「バイ菌」「雑菌」 菌を悪者扱いする時の言い方で科学的用語ではない。

「種」 リンネは、生きものを「二命法」(属と種)に分けた。

【植物の仲間】

【動物の仲間】

********************イチゴハイイロカビの例

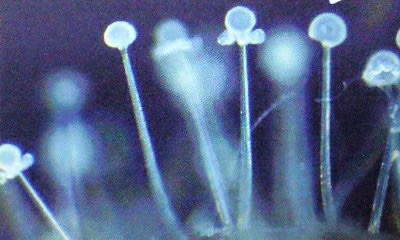

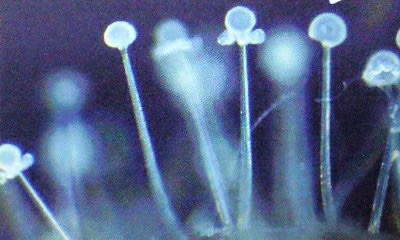

イチゴハイイロカビの胞子

「菌糸」

“カビには根がある”とよく言われるが、根はなく「菌糸」をたとえたもの。

カビの体は菌糸でできている。ものに入り込んで栄養をとりこむ。

「胞子」(カビの種)

イチゴハイイロカビの成長のようす

イチゴハイイロカビの成長のようす

1.胞子から発芽する。(ちなみに、芽が出ることを萌えるとも言う。豆の芽、麹も「モヤシ(萌やし)」と呼ぶ。

2.芽がのびて菌糸になる。

3.菌糸が上下にどんどん増える。

4.菌糸の先に胞子ができて、外に撒き散らされる。

3.で菌糸の塊ができて立ち上がるのが「キノコ」。

「コロニー」

生きものの集まり。胞子や菌糸は、たくさん増えると目に見えるようになる。

「休眠」

温度が低い、乾燥している時などでは、成長や活動を休む。

********************カビの歴史とカビを使った食べ物

菌類の最古の化石の一部。4億年前の地層から見つかった。

直径1m×高さ9mのもあったから、針葉樹かと思われていた/驚

菌類の祖先の誕生は、10億年前。

世界中の人々は、カビを使って美味しいものを作ってきた。

「発酵」

カビのおかげで美味しくなったこと。その食品を発酵食品という。

変ななニオイがしたら、腐らせる微生物がついているから注意

【世界の発酵食品の例】

・ブルーチーズ、カマンベールチーズ

「アオカビ」が、牛乳 や羊乳をヒトが消化しやすい栄養にかえてくれている。

や羊乳をヒトが消化しやすい栄養にかえてくれている。

「酵素」体の中で作られ、化学反応を助ける。唾液、腸液など。

・テンペ

「クモノスカビ」でピーナッツやココナッツを発酵させたもの。

・金華ハム

中国の金華市で作られる豚肉のハム 。世界三大ハムのひとつ。スープのだしとして使われることが多い。

。世界三大ハムのひとつ。スープのだしとして使われることが多い。

【日本の発酵食品の例】

・鰹節(世界一硬い食べ物と言われる)

うまみのもと「イノシン酸」は、カツオブシカビが分解して作っている。

・味噌、醤油 「キコウジカビ」を使う。和名がついている。カビが育つ様子を花が咲くのに例えて「糀」と言われた。

・焼酎 「クロコウジカビ」を使う。

・カニカマボコなどを赤くする赤い色素 「ベニコウジカビ」を使う。

●色のうつりかわり

寒天の真ん中に置いたカビが成長し、広がる(胞子が熟す)につれて色が変わる様子

「培養」

人工的に増やすこと。動物は飼育、植物は栽培、微生物は培養という。

「培地」

培養するための場所。カビは寒天を使う。

********************コウジカビと日本人

・奈良時代 お酒をつくった?

「麹」は麦でつくる中国からきた漢字。米から作る日本では「糀」と言われた(国字)。

・平安時代 麹売りは女性の仕事だった。

・鎌倉時代 酒造りが禁止された

農民が米から酒をつくると、米が不足するから。一部に特権を与える代わりに税金 をとって収入にした。

をとって収入にした。

・江戸時代 甘酒売りがいた。暑い夏をのりきる“栄養ドリンク”。アルコール成分はない。

「粥占判断」

福岡、佐賀、大分県には、豊作をカビで占う祭りがある。カビが紫色なら麦作が吉、黄色なら稲作が大吉。

・明治時代 「タカジアスターゼ」はお腹の薬として売れた。

・昭和 菌塚が建てられた(京都・曼殊院門跡)

・平成 「アスペルギルス・オリゼー(キコウジカビの学名)」が「国菌」になる。

********************病を治したり、悪さをする時もある

コウジカビにはたくさんの種類があり、パンを腐らせたり、カビ性肺炎、アレルギー症状をおこす種もいる。

「馬鹿苗病」のカビから作ったジベレリンという液にブドウの実を浸すと「タネなしブドウ」になる。

●常在菌と日和見菌

「常在菌」元気な時は悪さをしない。

「日和見菌」体力が落ち、免疫力が弱ると増えて病を起こす。

例:「カンジタ菌」「白癬菌」(水虫など)

「ペニシリン」

皮膚にいる常在菌「ブドウ球菌」というバクテリアは、傷口で増えて悪化させる日和見菌。

1929年、科学者フレミングは、ブドウ球菌にアオカビが生えて、カビの周りにブドウ球菌がいないことからペニシリンを見つけた。

ペニシリンは、第二次世界大戦で、傷が膿んだ重傷の戦士を救った。

「抗生物質」

ペニシリンのように、他の生きもののの成長を抑える物質。

使い過ぎると、効き目がなくなり、より強い菌が出てきてしまう

かつては生物が作るものだけを言ったが、最近は化学合成が可能になった。

筑波大学の出川さん

筑波大学の出川さん

「クサレケカビ」ダンゴムシなどの死体を分解する

「遺伝子が分かるにつれて、すべての生きものが新しいグループ分けに変わりつつある。

カビは、これまで見つかっている種の10倍はいるだろうと予測されている」

東京大学の高橋さん

東京大学の高橋さん

茶色に見えるのが枯れたナラの木/ナラ枯れの原因カビ

「木を食べないキクイムシもいます。木でコウボを育てて食べている。

日本中で“ナラ枯れ”が起きていて大変なんですよ」

********************つながる生きもの「腐生・寄生・共生」

カビは自分で栄養を作れない代わりに、他の生きものとつながって栄養をもらう。つながり方は「腐生・寄生・共生」の3つに分けられる。

コンクリートの上の落ち葉。くりかえしの輪に入らないものをゴミと呼ぶ。

まわりつづける栄養は、窒素・リン・カリウム・炭素など。

くりかえしの輪(炭素の例)

「光合成」植物は、二酸化炭素+水で「単糖類」をつくる。

・単糖類=炭水化物の中で単糖が1つのもの。(ブドウ糖・果糖など)

ブドウ糖は、甘いものに含まれ、吸収されやすく、エネルギー になりやすい。

になりやすい。

・二糖類=炭水化物の中で単糖が2つくっついたもの。(麦芽糖・砂糖など)

・多糖類=炭水化物の中で単糖がたくさんくっついたもの。(デンプン・セルロースなど)

調理前の生のデンプンを「βデンプン」、水を加えて温めると「αデンプン」となる。「αデンプン」でないと消化されない。

セルロースは、ヒトの酵素では栄養にできない。

「糞生菌」はフンをを栄養にかえて豊かな土をつくる。最初にカビ、次にキノコが生えてくる。

例:ミズタマカビ

ペット用のエサにはカビが生えないよう作られている。それを食べたペットのフンにはカビが生えないことが多い。

●「腐生」

自分の栄養とするため、死んだものを腐らせること。

・イチゴハイイロカビ ブドウにつくと高級な“貴腐ワイン”

となる。

となる。

・アオカビ ペニシリンという薬になる。

・ミズタマカビ 野生の鹿やウサギ の糞にまず最初に生えるカビ。

の糞にまず最初に生えるカビ。

・トリコデルマ 湿り気の多い弱った木などでよく見られる。畑に混ぜたり、農作物の傷口に塗ると病原菌を抑えてくれる。

・フサリウム 甘くて栄養たっぷりな樹液にはいろんな微生物が集まる。その代表。

●「寄生」

自分の栄養とするため、生きた相手にとりついて栄養を奪うこと。相手を殺してしまうこともある。

増えすぎた植物や虫を穏やかに減らしてバランスをとってくれる。

・白きょう病菌(カビにとりつかれて死んだカマキリ)

セルロース(植物のかたいすじ)、キチン質(虫のかたい体)も分解してミイラにしてしまう。

・ハエカビ(カビがついたバッタは茎の上まで登るため、胞子が遠くまで飛ぶ)

これらは、害虫を殺す「生物農薬」として研究中。

・うどんこ病菌(カビの生えたマサキの葉)

このカビは、生きた植物の上でしか生きられないから、マサキは枯らさない。

・ツツジもち病菌(葉の一部が焼いた餅のようにふくらむ)

●「共生」

相手の栄養をもらって、相手にも利益を与える。

「地衣類」(藻類と共生する菌類)

栄養が作れない菌類×岩や木にしがみつけない藻類が協力している。

南極の昭和基地の周囲でさえ60種以上見つかっているのに、

都会ではクルマ の量が増えただけですぐ枯れてしまう。大気汚染には耐えられないのだ。

の量が増えただけですぐ枯れてしまう。大気汚染には耐えられないのだ。

・ウメノキゴケ リトマスという色素があるため、昔はこれでリトマス紙を作っていた。

「菌根菌」(菌根と共生する菌類)菌根=菌類+根の共生

植物の根から栄養をもらう代わりに、根が届かない土の栄養を根にあげている。

植物が陸にあがった頃、岩だらけの大地にしがみつくため、菌根菌の力を借りたおかげで緑の地球ができたと言える。

********************生きものは、みんな栄養でつながっている

【栄養の流れ】

カビの仲間(分解者)

カビの仲間(分解者)

動物の死骸、フンを栄養に分解する。

植物(生産者)

植物(生産者)

カビたちが分解した栄養をとりこむ。

動物(消費者)

動物(消費者)

植物を食べて栄養にして、フンをする(そっか私たちヒトは消費者なんだ

カビを死滅させたら、つながりが切れて、地球上のすべての生きものの命が危険になるだろう

********************カビに関する書籍・施設

●『もやしもん』

『もやしもん』(全11話)は面白かったな。「オリゼー」さんがカワイイ!

●『風の谷のナウシカ』

汚れてしまった腐海をキレイにしてくれているのはだれ?

●『カビ図鑑』

●『菌類の世界』

●国立科学博物館

●生命の星・地球博物館

などなど。

伊沢尚子/著

本シリーズ監修者・細矢剛さんは国立科学博物館の先生。

先日読んだ『人をたすけるミクロの虫』(汐文社)とも若干かぶるけど、カビ=腐敗って悪いイメージがちょっと変わる1冊。

今じゃ、どこもかしこもコンクリートで土を塗りこめちゃうけど、その上に落ちたものは土に還れずゴミになるんだ。

カビキラーなどは、カビを殺す&水質も汚染してるんじゃないか?

さり気なく描かれているイラストは、、、もしや「もやしもん」!?

【内容抜粋メモ】

現在、カビだけで45000種、菌類全体で97000種が確認されているが、

実際は、地球上に150万種の菌類がいると言われる/驚

********************自然界を3つに分けると「動物・植物・菌類」

注意:「菌」は細菌や菌類などをまとめた言い方で科学的用語ではない。

注意:「菌」は細菌や菌類などをまとめた言い方で科学的用語ではない。【菌類(カビの仲間)】

「オピストコンタ界」カビの仲間は動物の仲間に近い。

・カビ 菌糸がキノコを作らない。多細胞生物。

・キノコ 菌糸がキノコをつくる。

・酵母 単細胞生物。コウボという名前の生きものがいるのではなく、いろんな種類をまとめた呼び方。

その他

「粘菌」「卵菌」 菌とつくが菌類ではない。

「バクテリア」 乳酸菌、納豆菌というが菌類ではない。

「微生物」 目に見えない小さな生き物のこと。菌類・バクテリア・プランクトンなど。

「バイ菌」「雑菌」 菌を悪者扱いする時の言い方で科学的用語ではない。

「種」 リンネは、生きものを「二命法」(属と種)に分けた。

【植物の仲間】

【動物の仲間】

********************イチゴハイイロカビの例

イチゴハイイロカビの胞子

「菌糸」

“カビには根がある”とよく言われるが、根はなく「菌糸」をたとえたもの。

カビの体は菌糸でできている。ものに入り込んで栄養をとりこむ。

「胞子」(カビの種)

イチゴハイイロカビの成長のようす

イチゴハイイロカビの成長のようす1.胞子から発芽する。(ちなみに、芽が出ることを萌えるとも言う。豆の芽、麹も「モヤシ(萌やし)」と呼ぶ。

2.芽がのびて菌糸になる。

3.菌糸が上下にどんどん増える。

4.菌糸の先に胞子ができて、外に撒き散らされる。

3.で菌糸の塊ができて立ち上がるのが「キノコ」。

「コロニー」

生きものの集まり。胞子や菌糸は、たくさん増えると目に見えるようになる。

「休眠」

温度が低い、乾燥している時などでは、成長や活動を休む。

********************カビの歴史とカビを使った食べ物

菌類の最古の化石の一部。4億年前の地層から見つかった。

直径1m×高さ9mのもあったから、針葉樹かと思われていた/驚

菌類の祖先の誕生は、10億年前。

世界中の人々は、カビを使って美味しいものを作ってきた。

「発酵」

カビのおかげで美味しくなったこと。その食品を発酵食品という。

変ななニオイがしたら、腐らせる微生物がついているから注意

【世界の発酵食品の例】

・ブルーチーズ、カマンベールチーズ

「アオカビ」が、牛乳

や羊乳をヒトが消化しやすい栄養にかえてくれている。

や羊乳をヒトが消化しやすい栄養にかえてくれている。「酵素」体の中で作られ、化学反応を助ける。唾液、腸液など。

・テンペ

「クモノスカビ」でピーナッツやココナッツを発酵させたもの。

・金華ハム

中国の金華市で作られる豚肉のハム

。世界三大ハムのひとつ。スープのだしとして使われることが多い。

。世界三大ハムのひとつ。スープのだしとして使われることが多い。【日本の発酵食品の例】

・鰹節(世界一硬い食べ物と言われる)

うまみのもと「イノシン酸」は、カツオブシカビが分解して作っている。

・味噌、醤油 「キコウジカビ」を使う。和名がついている。カビが育つ様子を花が咲くのに例えて「糀」と言われた。

・焼酎 「クロコウジカビ」を使う。

・カニカマボコなどを赤くする赤い色素 「ベニコウジカビ」を使う。

●色のうつりかわり

寒天の真ん中に置いたカビが成長し、広がる(胞子が熟す)につれて色が変わる様子

「培養」

人工的に増やすこと。動物は飼育、植物は栽培、微生物は培養という。

「培地」

培養するための場所。カビは寒天を使う。

********************コウジカビと日本人

・奈良時代 お酒をつくった?

「麹」は麦でつくる中国からきた漢字。米から作る日本では「糀」と言われた(国字)。

・平安時代 麹売りは女性の仕事だった。

・鎌倉時代 酒造りが禁止された

農民が米から酒をつくると、米が不足するから。一部に特権を与える代わりに税金

をとって収入にした。

をとって収入にした。・江戸時代 甘酒売りがいた。暑い夏をのりきる“栄養ドリンク”。アルコール成分はない。

「粥占判断」

福岡、佐賀、大分県には、豊作をカビで占う祭りがある。カビが紫色なら麦作が吉、黄色なら稲作が大吉。

・明治時代 「タカジアスターゼ」はお腹の薬として売れた。

・昭和 菌塚が建てられた(京都・曼殊院門跡)

・平成 「アスペルギルス・オリゼー(キコウジカビの学名)」が「国菌」になる。

********************病を治したり、悪さをする時もある

コウジカビにはたくさんの種類があり、パンを腐らせたり、カビ性肺炎、アレルギー症状をおこす種もいる。

「馬鹿苗病」のカビから作ったジベレリンという液にブドウの実を浸すと「タネなしブドウ」になる。

●常在菌と日和見菌

「常在菌」元気な時は悪さをしない。

「日和見菌」体力が落ち、免疫力が弱ると増えて病を起こす。

例:「カンジタ菌」「白癬菌」(水虫など)

「ペニシリン」

皮膚にいる常在菌「ブドウ球菌」というバクテリアは、傷口で増えて悪化させる日和見菌。

1929年、科学者フレミングは、ブドウ球菌にアオカビが生えて、カビの周りにブドウ球菌がいないことからペニシリンを見つけた。

ペニシリンは、第二次世界大戦で、傷が膿んだ重傷の戦士を救った。

「抗生物質」

ペニシリンのように、他の生きもののの成長を抑える物質。

使い過ぎると、効き目がなくなり、より強い菌が出てきてしまう

かつては生物が作るものだけを言ったが、最近は化学合成が可能になった。

筑波大学の出川さん

筑波大学の出川さん

「クサレケカビ」ダンゴムシなどの死体を分解する

「遺伝子が分かるにつれて、すべての生きものが新しいグループ分けに変わりつつある。

カビは、これまで見つかっている種の10倍はいるだろうと予測されている」

東京大学の高橋さん

東京大学の高橋さん

茶色に見えるのが枯れたナラの木/ナラ枯れの原因カビ

「木を食べないキクイムシもいます。木でコウボを育てて食べている。

日本中で“ナラ枯れ”が起きていて大変なんですよ」

********************つながる生きもの「腐生・寄生・共生」

カビは自分で栄養を作れない代わりに、他の生きものとつながって栄養をもらう。つながり方は「腐生・寄生・共生」の3つに分けられる。

コンクリートの上の落ち葉。くりかえしの輪に入らないものをゴミと呼ぶ。

まわりつづける栄養は、窒素・リン・カリウム・炭素など。

くりかえしの輪(炭素の例)

「光合成」植物は、二酸化炭素+水で「単糖類」をつくる。

・単糖類=炭水化物の中で単糖が1つのもの。(ブドウ糖・果糖など)

ブドウ糖は、甘いものに含まれ、吸収されやすく、エネルギー

になりやすい。

になりやすい。・二糖類=炭水化物の中で単糖が2つくっついたもの。(麦芽糖・砂糖など)

・多糖類=炭水化物の中で単糖がたくさんくっついたもの。(デンプン・セルロースなど)

調理前の生のデンプンを「βデンプン」、水を加えて温めると「αデンプン」となる。「αデンプン」でないと消化されない。

セルロースは、ヒトの酵素では栄養にできない。

「糞生菌」はフンをを栄養にかえて豊かな土をつくる。最初にカビ、次にキノコが生えてくる。

例:ミズタマカビ

ペット用のエサにはカビが生えないよう作られている。それを食べたペットのフンにはカビが生えないことが多い。

●「腐生」

自分の栄養とするため、死んだものを腐らせること。

・イチゴハイイロカビ ブドウにつくと高級な“貴腐ワイン”

となる。

となる。・アオカビ ペニシリンという薬になる。

・ミズタマカビ 野生の鹿やウサギ

の糞にまず最初に生えるカビ。

の糞にまず最初に生えるカビ。・トリコデルマ 湿り気の多い弱った木などでよく見られる。畑に混ぜたり、農作物の傷口に塗ると病原菌を抑えてくれる。

・フサリウム 甘くて栄養たっぷりな樹液にはいろんな微生物が集まる。その代表。

●「寄生」

自分の栄養とするため、生きた相手にとりついて栄養を奪うこと。相手を殺してしまうこともある。

増えすぎた植物や虫を穏やかに減らしてバランスをとってくれる。

・白きょう病菌(カビにとりつかれて死んだカマキリ)

セルロース(植物のかたいすじ)、キチン質(虫のかたい体)も分解してミイラにしてしまう。

・ハエカビ(カビがついたバッタは茎の上まで登るため、胞子が遠くまで飛ぶ)

これらは、害虫を殺す「生物農薬」として研究中。

・うどんこ病菌(カビの生えたマサキの葉)

このカビは、生きた植物の上でしか生きられないから、マサキは枯らさない。

・ツツジもち病菌(葉の一部が焼いた餅のようにふくらむ)

●「共生」

相手の栄養をもらって、相手にも利益を与える。

「地衣類」(藻類と共生する菌類)

栄養が作れない菌類×岩や木にしがみつけない藻類が協力している。

南極の昭和基地の周囲でさえ60種以上見つかっているのに、

都会ではクルマ

の量が増えただけですぐ枯れてしまう。大気汚染には耐えられないのだ。

の量が増えただけですぐ枯れてしまう。大気汚染には耐えられないのだ。・ウメノキゴケ リトマスという色素があるため、昔はこれでリトマス紙を作っていた。

「菌根菌」(菌根と共生する菌類)菌根=菌類+根の共生

植物の根から栄養をもらう代わりに、根が届かない土の栄養を根にあげている。

植物が陸にあがった頃、岩だらけの大地にしがみつくため、菌根菌の力を借りたおかげで緑の地球ができたと言える。

********************生きものは、みんな栄養でつながっている

【栄養の流れ】

カビの仲間(分解者)

カビの仲間(分解者)動物の死骸、フンを栄養に分解する。

植物(生産者)

植物(生産者)

カビたちが分解した栄養をとりこむ。

動物(消費者)

動物(消費者)植物を食べて栄養にして、フンをする(そっか私たちヒトは消費者なんだ

カビを死滅させたら、つながりが切れて、地球上のすべての生きものの命が危険になるだろう

********************カビに関する書籍・施設

●『もやしもん』

『もやしもん』(全11話)は面白かったな。「オリゼー」さんがカワイイ!

●『風の谷のナウシカ』

汚れてしまった腐海をキレイにしてくれているのはだれ?

●『カビ図鑑』

●『菌類の世界』

●国立科学博物館

●生命の星・地球博物館

などなど。