以前、脚の悪い父が上京した時

せめて長い駅のホーム間だけでも

車いすを使えばいいと提案したけれども

まだ歩けるプライドがあるため

断固として断られたことがある

最近、町を歩いていると

電動車いすや変わった形の乗り物を見かけるようになった

自転車より安定していて

スタイリッシュなこうした乗り物なら

頑固な父のような人でも乗る気になるのでは?

そうすれば行動範囲が広がるから

家でじっとして、さらに筋肉が衰えて

→やる気も落ちるという悪循環にならずに済む

それには日本の狭い道路事情、まだまだ高額な商品

環境整備、人々のシェアする意識変革・・・

いろんな課題もあることが分かった興味深い特集記事

【内容抜粋メモ】

大量・速く・遠くの「大きい交通」から

少量・ゆっくり・近くの「小さい交通」へ

大野秀敏さん(建築家・都市構想家)は

人間にとって移動の自由は基本的人権の一つと強調

●郊外は食の砂漠化(フードデザート)

長距離を歩けない妊婦、高齢者、障害のある人が増えている

30年後には国民の4割は高齢者となる

都心部でも高齢者は「買い物難民」となってしまう

地方では車がないと生活が成り立たないと悩む人も多い

●1960年代 67都市で路面電車が走り、バスも充実していた

高度経済成長期以降、モータリゼーションが進み

マイカーが社会的ステータスとなり

小さい交通が失われていった

若者の自動車離れや環境意識の高まりを受けて

自動車メーカーも「電動シニアカー」などの開発に乗り出している

「自動車タクシー(ベロタクシー)」

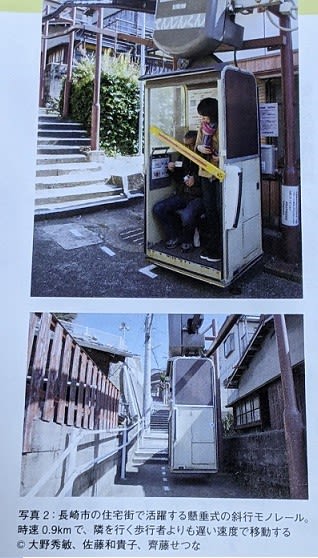

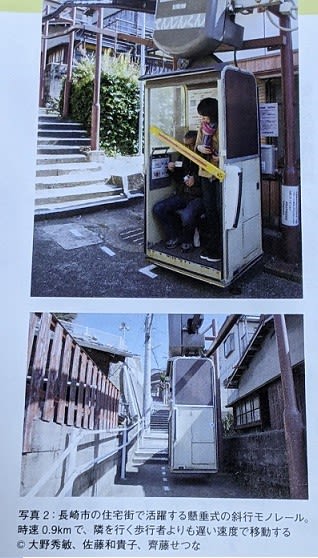

長崎市の「斜行モノレール」

大野:

3Dプリンターで小さい交通を自分で作ることができるようになった

駅やバス停にレンタル、シェアできる乗り物を用意すると良いでしょう

北欧の「自転車専用レーン」

列車、バスに自転車を持ち込むこともできる

大野:

欧州も70年代はどこも駐車場だったが

環境意識の高まりなどが歴史を変えた

(日本みたいに)こんなに自動車がのさばっている国は先進国ではなかなかありませんよ

(私もそう思う

法律的には「小さい乗り物」の扱いが決まっていない

まずは理想の姿を思い描くべきです

「速度別走行レーン構想」

例えば中速・低速・歩行の3種類作る

(それはいい!

「日替わり公共サービス」を提案

最近はコンビニの宅配サービス、家事代行、医師の往診、移動スーパーも充実してきている

過疎地域で役所、銀行、病院、美容院などが日替わりで巡回するとよい

せかせかと移動する癖を改め

新たな移動の形を発見するきっかけになるはず

著書『小さい交通が都市を変える』

■ハンドバイク

握力がなくても握りやすいグリップ

前に回すと前進、後ろに回すとブレーキになる

多くは競技用だったが

日常使いできるよう開発したのが宇賀神一弘さん

調整の繰り返しで試作1号完成まで丸1年かかった

2014年「HandBike Japan」を設立

車いすと同じ高さのシートに自力で乗り降りできて

電動アシストを付ければ坂道も走れる

宇賀神一弘さん:

先天性の脳性麻痺で足に障害があり

母親がクルマで学校まで送迎していた中学生の男の子は

ハンドバイクで片道5kmを通学できるようになった

特別支援学校でも体験授業を開いている

価格は約40万円

■低速電動バス「eCOM-8」(MAYU)

小さな8個のタイヤは軽自動車用

最速は時速19km/h

登丸貴之さんは地元紙の元記者

桐生の観光推進を手伝いたいと運転手になった

運行は今のところ土日祝日限定

運賃は無料

地元の信用金庫を定年退職した清水宏康さん

MAYUのモットーは「ゆっくりを楽しむ」

価格は1台約1500万円

普通免許で誰でも運転できる

MAYUに触発されて、富山県の宇奈月温泉、池袋(!)などでも運行している

(まだ見たことないなあ!

バスの屋根に太陽光発電パネルも搭載されているが

主な動力はリチウムイオンバッテリー

40kmまで連続走行可能

車いすの乗車も可能

■原始歩行を引き出す足で漕ぐ車いす「COGY」

片足が少しでも動けばペダルを漕いで自力で移動できる

500mlのペットボトルを載せるだけでも動き出す軽さ

COGYを商品化した鈴木さんは元小学校教員

人に本来備わる反射的な歩行機能を引き出すことを応用した

もう片方の麻痺した足も反射的に動き出すことを利用して前に進む

鈴木さんは教員を辞めて会社を設立

鈴木さん:

一番苦労したのは生産体制を整えること

知人がパラリンピックの競技用車いすをつくるメーカーを紹介してくれた

2016年 BBCで「世界の最も美しい自転車トップ10」にも選ばれた

介護保険を使ったレンタルも行っている

昔のSFには空飛ぶクルマが描かれているけれども

「クルマ」って発想がもう古いと思う

早く瞬間ワープできる時代にならないかなあ

・最新号・バックナンバー

せめて長い駅のホーム間だけでも

車いすを使えばいいと提案したけれども

まだ歩けるプライドがあるため

断固として断られたことがある

最近、町を歩いていると

電動車いすや変わった形の乗り物を見かけるようになった

自転車より安定していて

スタイリッシュなこうした乗り物なら

頑固な父のような人でも乗る気になるのでは?

そうすれば行動範囲が広がるから

家でじっとして、さらに筋肉が衰えて

→やる気も落ちるという悪循環にならずに済む

それには日本の狭い道路事情、まだまだ高額な商品

環境整備、人々のシェアする意識変革・・・

いろんな課題もあることが分かった興味深い特集記事

【内容抜粋メモ】

大量・速く・遠くの「大きい交通」から

少量・ゆっくり・近くの「小さい交通」へ

大野秀敏さん(建築家・都市構想家)は

人間にとって移動の自由は基本的人権の一つと強調

●郊外は食の砂漠化(フードデザート)

長距離を歩けない妊婦、高齢者、障害のある人が増えている

30年後には国民の4割は高齢者となる

都心部でも高齢者は「買い物難民」となってしまう

地方では車がないと生活が成り立たないと悩む人も多い

●1960年代 67都市で路面電車が走り、バスも充実していた

高度経済成長期以降、モータリゼーションが進み

マイカーが社会的ステータスとなり

小さい交通が失われていった

若者の自動車離れや環境意識の高まりを受けて

自動車メーカーも「電動シニアカー」などの開発に乗り出している

「自動車タクシー(ベロタクシー)」

長崎市の「斜行モノレール」

大野:

3Dプリンターで小さい交通を自分で作ることができるようになった

駅やバス停にレンタル、シェアできる乗り物を用意すると良いでしょう

北欧の「自転車専用レーン」

列車、バスに自転車を持ち込むこともできる

大野:

欧州も70年代はどこも駐車場だったが

環境意識の高まりなどが歴史を変えた

(日本みたいに)こんなに自動車がのさばっている国は先進国ではなかなかありませんよ

(私もそう思う

法律的には「小さい乗り物」の扱いが決まっていない

まずは理想の姿を思い描くべきです

「速度別走行レーン構想」

例えば中速・低速・歩行の3種類作る

(それはいい!

「日替わり公共サービス」を提案

最近はコンビニの宅配サービス、家事代行、医師の往診、移動スーパーも充実してきている

過疎地域で役所、銀行、病院、美容院などが日替わりで巡回するとよい

せかせかと移動する癖を改め

新たな移動の形を発見するきっかけになるはず

著書『小さい交通が都市を変える』

■ハンドバイク

握力がなくても握りやすいグリップ

前に回すと前進、後ろに回すとブレーキになる

多くは競技用だったが

日常使いできるよう開発したのが宇賀神一弘さん

調整の繰り返しで試作1号完成まで丸1年かかった

2014年「HandBike Japan」を設立

車いすと同じ高さのシートに自力で乗り降りできて

電動アシストを付ければ坂道も走れる

宇賀神一弘さん:

先天性の脳性麻痺で足に障害があり

母親がクルマで学校まで送迎していた中学生の男の子は

ハンドバイクで片道5kmを通学できるようになった

特別支援学校でも体験授業を開いている

価格は約40万円

■低速電動バス「eCOM-8」(MAYU)

小さな8個のタイヤは軽自動車用

最速は時速19km/h

登丸貴之さんは地元紙の元記者

桐生の観光推進を手伝いたいと運転手になった

運行は今のところ土日祝日限定

運賃は無料

地元の信用金庫を定年退職した清水宏康さん

MAYUのモットーは「ゆっくりを楽しむ」

価格は1台約1500万円

普通免許で誰でも運転できる

MAYUに触発されて、富山県の宇奈月温泉、池袋(!)などでも運行している

(まだ見たことないなあ!

バスの屋根に太陽光発電パネルも搭載されているが

主な動力はリチウムイオンバッテリー

40kmまで連続走行可能

車いすの乗車も可能

■原始歩行を引き出す足で漕ぐ車いす「COGY」

片足が少しでも動けばペダルを漕いで自力で移動できる

500mlのペットボトルを載せるだけでも動き出す軽さ

COGYを商品化した鈴木さんは元小学校教員

人に本来備わる反射的な歩行機能を引き出すことを応用した

もう片方の麻痺した足も反射的に動き出すことを利用して前に進む

鈴木さんは教員を辞めて会社を設立

鈴木さん:

一番苦労したのは生産体制を整えること

知人がパラリンピックの競技用車いすをつくるメーカーを紹介してくれた

2016年 BBCで「世界の最も美しい自転車トップ10」にも選ばれた

介護保険を使ったレンタルも行っている

昔のSFには空飛ぶクルマが描かれているけれども

「クルマ」って発想がもう古いと思う

早く瞬間ワープできる時代にならないかなあ

・最新号・バックナンバー