二荒山神社の鳥居の西側には輪王寺の大猷院が隣接しています。大猷院は徳川三代将軍「家光公」の廟所で、境内には世界遺産に登録された数多くの重要文化財が続いています。まだ時間があるので仁王門から拝殿、家光公の廟所を見学してきました。

一つ目の門は重要文化財の仁王門。2体の仁王像(金剛力士像)が祀られています。

向かって右側の密迹金剛は「阿」と口を開いています。

向かって左の那羅延金剛は「吽」と口を結んでいます。口の形は物事の始まりと終わりを示し、阿吽の呼吸の語源になったと言われています。

仁王門をくぐると正面に御影石の御水舎(需要文化財)。

天井には狩野永真安信による龍の絵が描かれています。水面に映る姿から「水鏡の龍」と呼ばれています。

御水舎の左手階段の上には、大きな二天門が姿を現します。二天を安置していることからそのように呼ばれています。

とても大きく立派な門です。

大猷院と書かれた正面の扁額は、108代天皇「後水尾上皇」による筆です。

向かって左側は持国天。

右側は増長天。

裏手にまわると右側に雷神。

左側が風神です。

二天門の先は右手に上がる階段が続きます。その手前に「幡」の礎石の説明がありました。大法要なので境内に掲げる仏教様式の旗を「幡」、それを吊るす竿を「幡竿」といいます。この丸い石は幡竿を立てる基礎石を護るための蓋となっています。境内に80箇所あるそうです。

階段の上から二天門を見下ろします。

階段を上ると正面に荘厳な夜叉門が見えてきました。その手前には鼓楼と鐘楼。いずれも重要文化財です。

向かって左側の鼓楼。太鼓がおさめられています。

向かって右側の鐘楼。ここには大きな釣鐘がおさめられています。大きな法要の際には、この釣鐘と太鼓が打ち鳴らされたそうです。

そして正面の夜叉門。4体の夜叉(阿跋摩羅(あばつまら)、毘陀羅(びだら)、烏摩勒伽(うまろきゃ)、犍陀羅(けんだら)) が安置され霊廟を守ります。夜叉門にはボタンの花が彫刻されているので別名「牡丹門」とも呼ばれています。

毘陀羅(びだら:赤色)は南の方角を守護します。

阿跋摩羅(あばつまら:緑色)は北の方角を守護します。

裏手にまわると、鍵陀羅(けんだら:白色)は西の方角を守護します。

そして烏摩勤伽(うまろきゃ:青色)は東の方角を守護します。この烏摩勤伽は破魔矢の発祥とされ、全国的にも非常に珍しい仏様のようです。拝殿で巫女さんの説明を聞いたときにそのよう話していました。

拝殿側からみた夜叉門です。

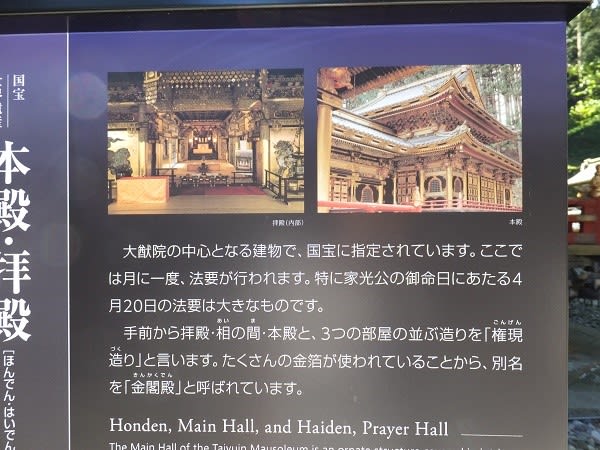

夜叉門の先には拝殿、相の間、本殿があります。こちらは中での撮影厳禁です。拝殿・相の間・本殿と連なる独特な建造物の構造を権現造りと言います。この建物は国宝に指定されており、たくさんの金彩が使われている大猷院の中心となる建物です。

たくさんの金彩が使われているので、別名金閣殿と呼ばれています。内部を見学することができます。正面には狩野探幽の描いた唐獅子、天井には140枚の龍の絵、家光公が着用した鎧などが展示されていました。

参考に案内板を紹介しておきます。

本殿の先には皇嘉門。奥の院の入り口に当たる門は、明朝様式の竜宮造りで、別名竜宮門と呼ばれています。この門の先に家光公のお墓所があります。

以上が輪王寺大猷院の紹介でした。駆け足で巡ってしまいましたが、ゆっくりと一日かけて見学する価値があります。

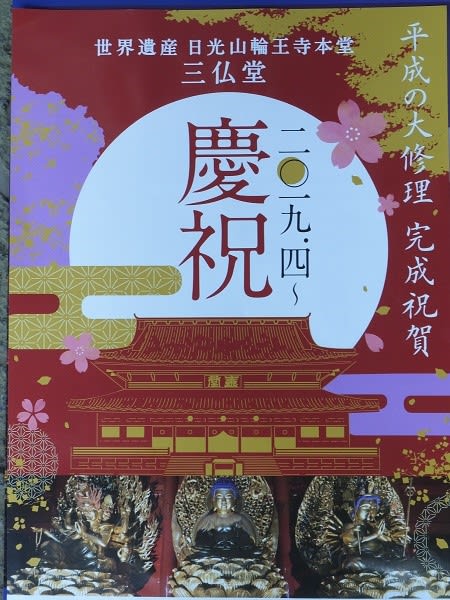

輪王寺の御本堂(三仏堂)は大猷院から歩いて10分、東照宮の参道入口付近ところにあります。帰りの通り道にあるので立ち寄ってみました。

HPから引用します。輪王寺の御本堂は日光山随一、東日本では最も大きな木造の建物で、平安時代に創建された全国でも数少ない天台密教形式のお堂です。現在の建物は、正保2(1645)年、徳川三代将軍「家光」公によって建て替えられました。

今年の4月に平成の大修理が完成しました。三仏堂の内陣には、日光三所権現本地仏(千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音)という三体の大仏さまが安置されています。ご本尊の修理も完了し「修行の谷間」より間近に見上げることができます。向かって右から千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音と並んでいますが、それぞれ日光連山の主峰男体山(父親)・女峰山(母親)・太郎山(子)を現しています。中央が母親なのですよね。3体の仏様、近くで見上げると大迫力です。高さ7.5メートルもあるそうです。

東照宮、二荒山神社、輪王寺と日光の見どころを巡ってきました。まだまだ散策したいところですが、午後から石の里「大谷」を見学する予定です。宇都宮からバスで30分かかるので、そろそろ日光駅へ戻る時間となりました(続く)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます