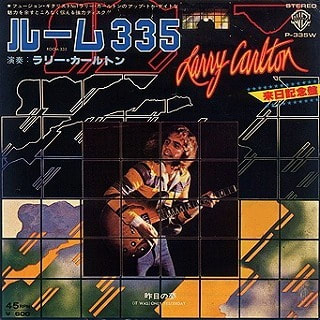

■Room 335 / Larry Carlton (Warner Bros. / ワーナーパイオニア)

今やスーパーギタリストの地位を揺るぎないものにしているラリー・カールトンを意識したのは、何時の事だったでしょう。

記憶を辿ってみると、それは多分、モダンジャズとソウルファンクの見事な折衷スタイルで人気を集めていたクルセイダーズが1974年に出したライプアルバム「スクラッチ」を聴いた頃だったと思います。

中でも特にB面に収められたキャロル・キングのカパー演奏「So Far Away」におけるバッキングと合の手フレーズの上手さ♪♪~♪ ここぞっ、で炸裂させるキメのブレイクはグッと惹きつけられる一発勝負の醍醐味に溢れていましたですねぇ~♪

そして以降、サイケおやじはラリー・カールトンという白人ギタリストを聴くためだけに、クルセイダーズのレコードに集中していた時期があり、例えば1976年に出した「南から来た十字軍 / Those Southern Knights」、その翌年のベストセラー盤「風に舞う / Free As The Wind」あたりには本当に熱中させられました。

どうやらラリー・カールトンは本来、スタジオミュージシャンが生業であり、クルセイダーズには1972年頃から臨時雇いのレギュラーメンバーという、些か不思議な位置付けで参加していた事をサイケおやじが知ったのも、実はその過程においてなんですが、確かに当時のハリウッドで作られたポップスやソウルのアルバムジャケットには、本人の名前が記載されたLPがどっさりありました。

ただし、私有盤に限って言えば、それを意識して聴き返してみても、前述したクルセイダーズでの演奏ほど際立ったプレイはありません。

ところが、ちょうどその頃、つまり1976年なんですが、あのスティーリー・ダンが発表したアルバム「幻想の摩天楼 / The Royal Scam」のA面ド頭に収められた「Kid Charlemagne」を聴いて仰天!

曲調は例によって変態メロディがシンコペイトしたリズムによって演じられるという、ジャズでもロックでもソウルでもフュージョンでもない、本当にミョウチキリンな面白さが堪能出来る「如何にも」のスタイルなんですが、それを彩ってリードしている素晴らしいギターが、なんとっ! ラリー・カールトン!

あぁ、奥の深いコード選択はスティーリー・ダンの指示によるものでしょうが、伸びやかな音色と絶品の音選びは、まさにクルセイダーズでやっていた事の延長発展形に他なりません!

その快楽性、刹那のアドリブ構成は上手すぎるチョーキングやピッキングの魔術も含めて、コピーすればするほどに恐ろしくなってしまいますねぇ~♪ もちろん完コピは出来るはずもないサイケおやじではありますが、何度聴いても、歓喜感涙!?!

もちろん皆様ご存じのとおり、実はアルバムジャケットにはラリー・カールトンの名前があっても、この「Kid Charlemagne」でギターソロを弾いているとは確実に記載されているわけではありません。なにしろ他に数人のギタリストのクレジットがあるのですから。

しかし、それでもこれはラリー・カールトン!

絶対に断言させられてしまう卓越した個性があるんですよねぇ~♪

当然ながら、件のアルバム「幻想の摩天楼 / The Royal Scam」では、他の曲でもそれが存分に楽しめますから、ラリー・カールトン信者を増やすには絶好の布教盤であったと思います。

そして以降、サイケおやじを含むラリー・カールトン中毒患者が過去の名演を探索する旅に出たことは言わずもがな、そこへ良すぎるタイミングで発売されたのが通算3枚目のリーダーアルバムとして、初めて本格的に自己のスタイルを貫き通すギターを聞かせてくれた「夜の彷徨」でした。

ちなみにそれまでに出していた2枚のリーダーLP「ウイズ・ア・リトル・ヘルプ」「シンギング / プレイング」は、もちろんギターは弾いているものの、どちかと言えば歌手としてのラリー・カールトンを前面に出した感じですから、フュージョンスタアのギタープレイを目当てに聴くと失望されるでしょう。

ところが流石に1977年に出た「夜の彷徨」はボーカルを聞かせるトラックも入ってはいますが、やはりラリー・カールトンとして一番に求められている魅力が満載!

特にA面初っ端の「Room 335」は、永遠の名曲名演として人気を集め、今やラリー・カールトンの代名詞になっているほどで、同曲がわざわざ「来日記念盤」としてカットされるんですからねぇ~~♪

とにかくフワフワとした気持良さとシャープな歯切れの良さが同居する演奏全篇には、ラリー・カールトンがスタジオミュージシャンのキャリアで培ってきた様々な美味しい要素が凝縮されていて、思わずニヤリとされる皆様も大勢いらっしゃるはずです。

それは例えばイントロはスティーリー・ダンが1977年に出した傑作アルバム「彩」に収録の「麗しのペグ」であったり、終盤のギターソロが前述した「Kid Charlemagne」と同じ展開になっていたり、嬉しくなるほどのネタが満載ですよ♪♪~♪

こうしてラリー・カールトンは「Mr.335」と崇められる人気ギタリストになったわけですが、その「335」とは使用楽器がギブソンの「ES-335」である事は説明不要かと思います。

そして忽ちにしてそれは人気モデルとなり、現在ではラリー・カールトン・モデルさえ発売されているわけですが、それがセミアコだったというあたりに、ラリー・カールトンのジャズやブルースへのルーツが窺えるのかもしれません。

それを探っていけば、「ES-335」を使っていたのはブルースの大御所たるB.B.キング、ブルースロックのアルヴィン・リーやエルヴィン・ビショップ等々、全くその道のギタリストが多く、またラリー・カールトンのギターの師匠がジョー・パスであったという履歴も意味深でしょう。

ただし基本的にはサスティンの得られにくいセミアコのエレキで、あれほど伸びやかな音色とフレーズを聞かせてくれるラリー・カールトンのテクニックとエフェクターの選択センスは全く素晴らしいかぎりですよねぇ~♪

また微妙にブルースっぽいスケールから音を選んだアドリブを構成する場合があるのも、やはり「ES-335」への愛着ゆえの事でしょうか。

個人的には「ES-335」そのものに対する興味は無く、私物にして弾いてみたいとも思っていないのですが、ラリー・カールトンが神様に祀り上げられて以降、崇拝者はそれを使うのが決意表明みたいになって、例えば歌謡曲スタアでギター好きの野口五郎とか、ちょいと驚いた現実もありましたが、キース・リチャーズが使っているのはチャック・ベリーを敬愛するからでしょうねぇ。

閑話休題。

ということで、ラリー・カールトンが忽ち人気スタアになったのは、フュージョンというブームがあったにしろ、どんな時代もギタリストは花形であり、同時に万人が認める看板曲「Room 335」を持っていたからでしょう。

来日公演でも、それが出ないと収まらないムードが怖いほどで、例えば1978年秋に郵便貯金ホールで行われたステージは録音され、日本優先で発売されながら、その「Room 335」が入っていなかった事にファンは顰蹙!?

実はサイケおやじも件のライプには行きましたが、会場には双眼鏡を持ったギター野郎&小僧が大勢いましたですねぇ~~。そして告白すると、その時のサイケおやじも音楽を聴くというよりは、生演奏でどんなギターを弾いてくれるのか、スキルやスタイル等々に興味深々だったのが本音でした。

まあ、このあたりをスタアの宿命と言ってしまえば、それはそれで良いのかもしれませんが、やはり何はなくとも「Room 335」だぜっ!

その真実は今も昔も変わっていないと思います。

最後になりましたが、掲載した私有シングル盤は「来日記念盤」という事でゲットしたブツの1枚で、これは当時、サイケおやじが無謀にも凝っていた蒐集ジャンルのひとつであり、今となっては気の迷い……。

例によって挫折の告白ではありますが、ラリー・カールトンに関してはスタジオセッションでの名演を今でも集めていますので、例えば五輪真弓のバック等々、追々にご紹介したく思っております。