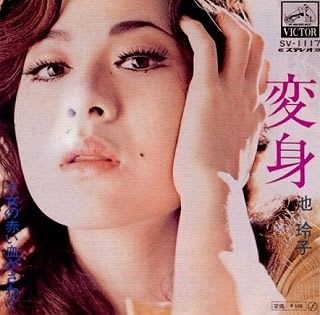

■変身 / 池玲子 (ビクター)

グラビアアイドルなんていうジャンルが確立される以前、男性誌のグラビアのメインは成人映画の女優さんでした。

特に昭和40年代後半、日活ロマンポルノが社会現象になるほどのブームを呼んでからは、対抗する東映、そして末期の大映や独立系の作品に出演していたお色気満点のお姉様が大勢、普通に銀幕の中で日本男児を歓喜悶絶させていたのですから、これを雑誌メディアが無視することは出来ません。

というか、実は昭和40年代には既に成人映画の専門誌が存在していて、そこには映画のスチールを流用したグラビアや新作情報、女優さんへのインタビューや裏話が満載されていたのですから、何も新しい企画ではありません。

しかし成人映画では当たり前だった、ある種の陰湿さを幾分抑えた表現にしなければならなかったのは言わずもがな……。もちろん男女の重なりなんて完全封印だったんですが、それでも当時の男性週刊誌の両巨頭ともいうべき「プレイボーイ」と「平凡パンチ」は、それぞれに毎週、様々な企画を盛り込んだグラビアで覇を争っていたのですから、リアルタイムで思春期~青春時代を謳歌していたサイケおやじは幸せでした。

もちろんそこには成人映画という壁に阻まれ、街角に貼ってあるポスターや劇場前の看板、そしてスチール写真で妄想を刺激されていた多くの同時代の青少年をターゲットにする目論見があったわけですが、そんな裏事情よりも、さらに素直に夢中にさせられるものが確かにあったのです。

それは「プレイボーイ」が、どちらかと言えば日活ロマンポルノだったのに対し、「平凡パンチ」が東映エロアクションという傾向から、後者に池玲子という新進スタアが登場したことにより、尚更に過熱していきましたですねぇ~♪

その彼女については、これまで拙サイト「サイケおやじ館」でも少しずつ掲載しているとおり、とにかく昭和46(1971)年7月、「温泉みみず芸者(東映・鈴木則文監督)」に主演デビューした時が、なんと17歳!?! 現在の法律では不可能なところが当然ありますし、当時としてもアブナイと思った制作側は履歴を捏造し、昭和25(1950)年生まれとしていました。それは彼女が「日本のポルノ女優第1号」として売り出された所為でもあります。

こうして一躍スタアとなった池玲子は以降、「女番長ブルース・牝蜂の逆襲(昭和46年10月・鈴木則文監督)」「現代ポルノ伝・先天性淫婦(昭和46年12月・同)」「女番長ブルース・牝蜂の挑戦(昭和47年2月・同)」といった主演作を大ヒットさせ、ついには1971年度のゴールデンアロー賞・グラフ賞、製作者協会新人賞を獲得♪♪~♪

ですから同時期の男性誌グラビアや表紙に登場することが相乗作用として、彼女の人気急上昇に繋がったのは言うまでもありません。

しかしそれは両刃の剣というか、映画館という魅惑の暗闇から明るい一般社会でも人気を継続出来るという思い込みが、おそらくは彼女にあったのでしょう。もう脱がない宣言という、勘違いのお決まりコース……。歌手への転向を図り、昭和47年6月にビクターから発売したデビュー曲が、本日の1枚です。

それは作詞:なかにし礼、作曲:森田公一という、お色気歌謡ポップスの大名作♪♪~♪

イントロからの盛り上がりに貢献するグルーヴィなオルガン、バカラック調のホーンアレンジ、メリハリの効いたリズムと曲メロのコンビネーションも流石ですし、去っていきそうな男に縋りつくようなセックスを表現する歌詞もバッチリ♪♪~♪ しかも彼女の拙い歌唱力を逆手にとった仕上がりは、音程の不確かさをセクシーな息使いに変換するという、かなり強引なプロデュースが良い方向へ作用していると思います。

それでも結果はご存じのとおり……。そう思っていたのはコアなファンだけで、一般的な池玲子は裸のお仕事を常に求められている現実の厳しさに直面し、せっかくの名曲も全くヒットしていますせん。

幸いなことに、リアルタイムの私は某イベントで彼女の生ライブに接していますが、かなり体のラインが楽しめる衣装とセクシーなアクションで揺れる巨乳、ヒップから太股のエッチな雰囲気には、クラクラさせられた記憶が今も鮮烈です。う~ん、失礼ながら確かに歌はヘタクソでしたが、もっと見たかったですねぇ~♪

そして彼女の名誉のために書いておきますが、歌は上手くなくとも、あまり評価されていない確かな演技力ゆえに、醸し出されるムードは天下一品! そのあたりは、すっかり中年者になった現在のサイケおやじが、恥ずかしながら齢を重ねるうちに痛感したことであります。

ということで、池玲子は歌手転向に失敗し、結局は東映に泣きを入れて映画界に復帰したのですが、その間に同期の杉本美樹が池玲子の代役的な存在からブレイクしており、実に嬉しいツートップ体制が実現♪♪~♪ 傑作「女番長ゲリラ(昭和47年8月・鈴木則文監督)」が制作公開されたのは喜ばしいことでした。

ただし当時の映画女優は歌うことも大切な仕事のひとつでしたから、映画本篇の劇伴音源の中では歌っているものの、池玲子にはもう少し長く歌手活動を継続して欲しかったと思うのは私だけでしょうか。

世の中、本当に儘なりませんが、このシングル曲の不確かな名唱は、今も不滅に輝いているのでした。