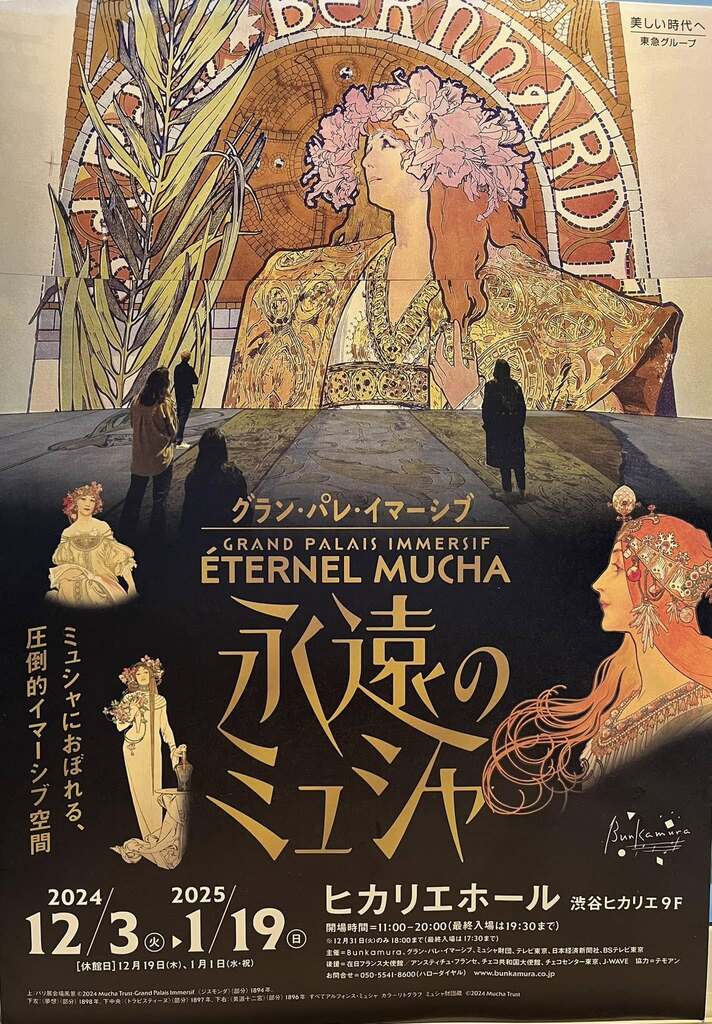

本展は、世界中のアートファンから注目を集めるグラン・パレ・イマーシブとミュシャ財団が、パリで2023年に開催したイマーシブ展覧会を日本向けにアレンジしたものなのだそうです。

お洒落なリトグラフだけでなく、あの大作「スラブ叙事詩」シリーズも超特大スクリーンで見せてくれて大感激。

「スラブ叙事詩」は2017年に国立新美術館で観ました。

ミュシャが民族の誇り、故郷への想いを込めて、晩年の16年に描き上げたという大作20点に、ただもう感動しました。

以前、プラハのミュシャ美術館(向うでは「ムハ」)にも行ったことがあるのですが、リトグラフばかりで少々拍子抜けだったのでした。

今回のイマ―シブ・ミュシャ展は、没入型映像体験ができます。

お洒落なリトグラフ、スラブの叙事詩シリーズが、超特大スクリーンで観られる。

正面左右に違う映像と解説が出るので、キョロキョロしなければなりません。

床に平たい丸い座布団が置いてあり、そこに座って観るというのは想定外でした。

しかも私はいつものようにワンピースだたので、あんまりひどい恰好もできない。

ずっと座っていたら腰が痛くなってしまい、同行の友人も同じことを言うので、あきらめて途中で立ち上がりました。

その大部屋の一番後ろで立って観ようとしたら、スタッフがどうしたのですかと。

腰が痛いのでというと、椅子を二つ持ってきてくれました。

それがこの展覧会で一番嬉しかったことです。

お心遣い、ありがとうございました。

ミュシャ展を観た渋谷ヒカリエの韓国料理店水刺齋(スランジェ)でランチ。

参鶏湯(サムゲタン)は優しい味で、身体が温まります。