参道途中の右側鳥居から入ったので、正面の鳥居は帰る時にくぐりました。

参道途中の右側鳥居から入ったので、正面の鳥居は帰る時にくぐりました。越木岩神社最後の記事③は、時間軸最後から遡ります。

この鳥居右側の楠

南側半分に葉っぱなくて、数年前の台風とかで被害受けたのかな。

南側半分に葉っぱなくて、数年前の台風とかで被害受けたのかな。

その反対側、参道左側 狛犬石座背面に

皇太子殿下御成婚記念

皇太子殿下御成婚記念平成5年6月9日

ヒサヤ大黒堂

痔の薬で有名な会社からの寄贈ですね。

力石も、今はオブジェです。

力石も、今はオブジェです。泣き相撲の土俵を参道右側の社叢でみたけど画像なし。

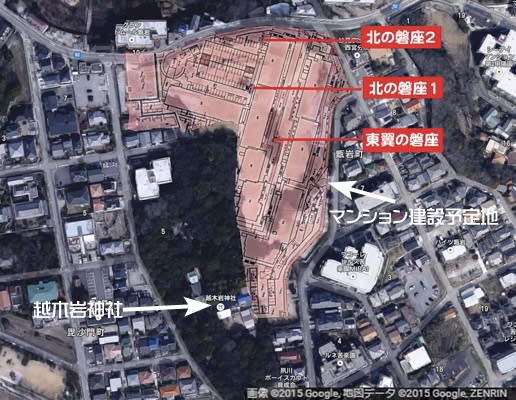

(境内図の赤線はブログ管理者が引きました)

本殿左脇から甑岩へ。

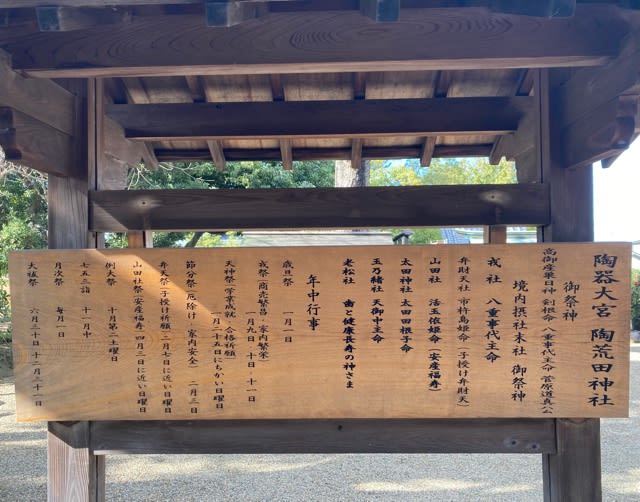

岩社は、巌島神社の御分霊された市寸島比売命が祀られています。

甑岩の座する境内には多くの境内社が並んでいました。

左手に末社 六甲山社 菊理媛神(きくりひめのかみ)

この時はさらに奥に不動明王が祀られてるとは知らなかった。

甑不動明王

なぜ、神社に不動明王があるのかと思われる方もおありでしょうが、以前より境内にお祀りされていました。場所は現在の位置より少し南西にありました。

神仏習合の名残か、誰かがこの地に勧請したのか詳細は不明ですが、ずいぶん以前から鎮座していたようです。

しかし、阪神淡路大震災の直前に上半身が切り取られ盗難に遭います。

そこで、平成9年に、ご参拝の方から「何とか、元のお姿に・・・」というお声もあり、現在のものに新調し、千葉の成田さんに赴き入魂をしていただきました。

今でも、御本体の背後に下半身のみのお姿が残っています。

毎年、8月には献灯をさせていただいております。

西宮観光ガイドの記事でこんなの見つけました。

その文末に

不動像が壊されたことと地震との間にもちろん確かな因果関係は認められませんが、甑岩の不思議な伝承や土社の御神徳などとも考え併せてみた時、偶然にせよ「畏れ」を感じざるを得ないエピソードのように思えてきます。

…

ここは何びとも侵してはならない極めて重要な聖地である・・・そのことを事あるごとに知らしめているのが越木岩神社に鎮まる神々であるように感じられます。

霊験あらたかな太古のサンクチュアリ、是非、畏怖の念と謙虚な気持ちを忘れずにお参りしていただければと思います。

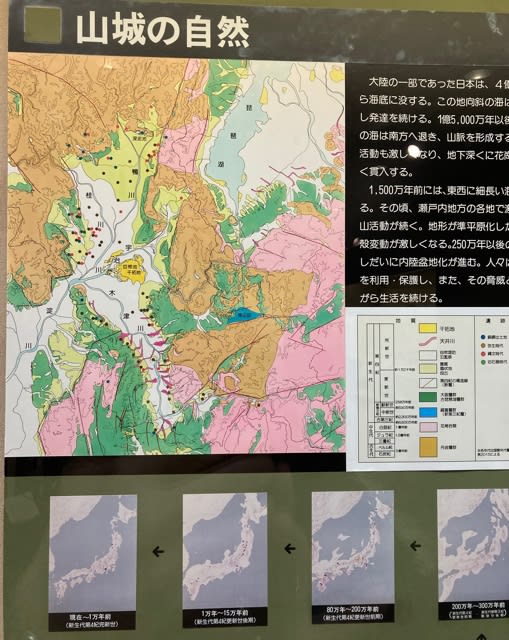

過去の歴史遡ってみますと、

大阪城築城 1583年(天正11年)の際、甑岩を切り出したら

「今にも割れんとする岩の間より鶏鳴し、真白な煙が立ち昇り、その霊気に石工達は、岩諸共転げ落ち倒れ臥し、如何にしても運び出せなかったと伝わる」

その後

天正地震 1586年1月18日(天正13年11月29日)

慶長伏見地震 1596年9月5日(文禄5年閏7月13日)

「偶然にせよ「畏れ」を感じざるを得ない」

甑岩南座から北座へ向かう途中で、東側が少し開けたところがありました。

うわぁ〜あべのハルカス見える!って興奮してた。

うわぁ〜あべのハルカス見える!って興奮してた。この時はさほど気に留めなかったけれど、樹木伐採されて地面剥き出し。

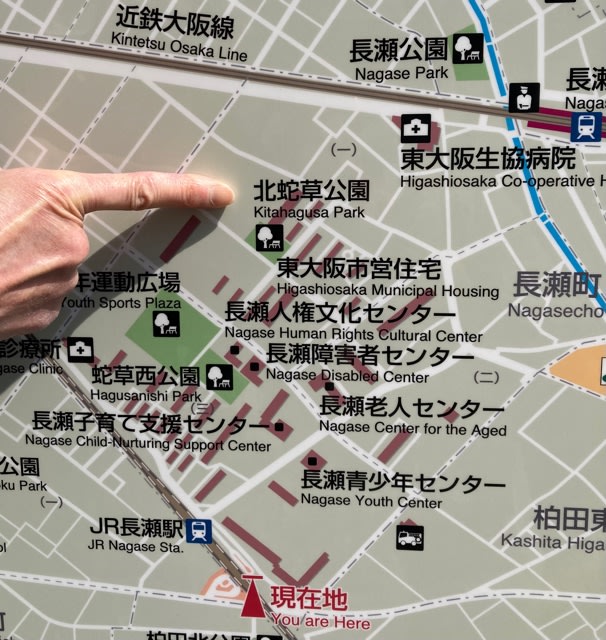

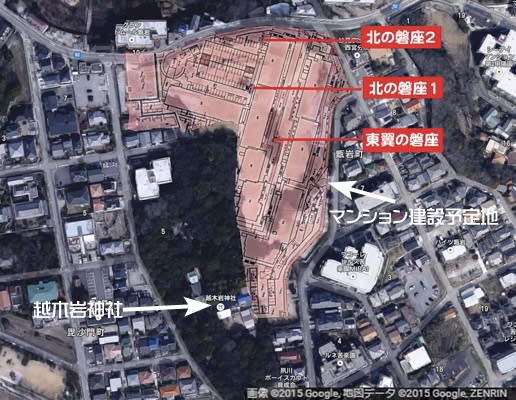

地図で確認すると

稚日女尊宮がどこのことを意味するのかわかりません。

地図で赤茶けたところは、境内図では「夙川短期大学」、

下の地図では「マンション建設予定地」と記されています。

夙川学院は縫製女学校を起源に持つ私立学校で、100年以上前に学校として認可された。

1965年 西宮市こしき岩キャンパスに夙川学院短期大学を開設

2011年3月 高校同窓会の預金約1億6千万円を運転資金などに流用していた不祥事が報道された。

2011年11月 学院の所有するグラウンド一部を売却して支払った。

2013年4月 短期大学を西宮市から神戸ポートアイランドキャンパスへ移転

資産運用に失敗した後に、須磨学園との提携から、中高分離・短大移転改称へ。

夙川学院の跡地は約3万㎡の広さがあり、

大和地所レジデンスが分譲マンション、戸建住宅、公園、認定こども園、公共施設を開発。

2019年4月16日

末社「土社」(大国主西神社)の石の祠、正面扉の下10㎝ほどのコーキングが剥がれ落ちていました。

いつ剥がれ落ちたんだろうと画像検索したら、

ブログなどに投稿された画像が数々ヒットしました。

2018年6月までは隙間なく閉じられてるが、11月には剥がれ落ちてる。

ということは2018年6月18日の大阪北部地震で被災したか、9月の台風被害の可能性ありますね。

大地を司る神様 大地主大神(おおとこぬしのおおかみ)が出てこられたんじゃないのという危惧。

越木岩神社の境内左側がマンション開発途中で大きく地肌むき出しになってます。

そのうち磐座も撤去されるのかもしれません。

もしそんなことになれば、・・・

不思議なパワーありそな東六甲山麓。

穢したら恐ろしいことあるやもしれません、と記録残します。

そう思うに至った経緯は以下記事でご覧いただけます。