車に落ちてたよと五色線腕輪が手元に戻ってきました。

長谷寺の大観音特別拝観で賜った五色の糸をより合わせた腕輪です。

先月末に笠山荒神と長谷寺行ったことは長々と記録しました。

あの時車出して運転してくれた友人が、昨日届けてくれました。

産直所でもたくさん買物したので、車から降りるときにうっかり座席下に落としてた。

家に帰ってからいくら探してないので探しといてねと連絡してありました。

白・赤・黄・青・黒の五色は、仏の知恵をあらわし、

身につけると観音さまとのご縁が結ばれたという印だそうです。

災いを除き安心を与える腕輪を大事にお持ちください、と聞けば無くなると心穏やかじゃない。

手元に戻り一安心。

一番最後に、不思議繋がりは尽きません・・・と 記しました。

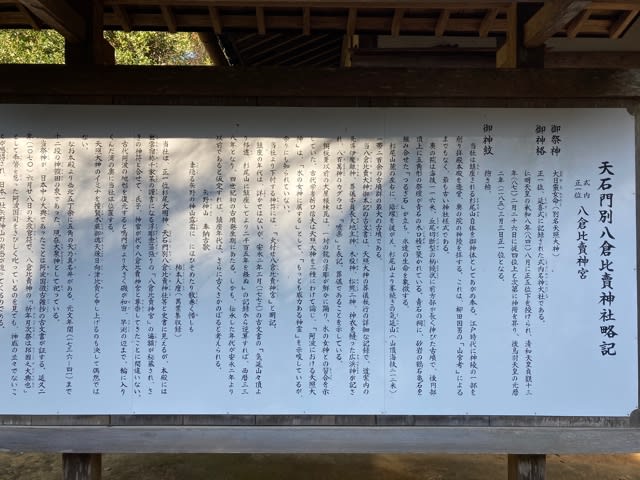

香取本『大江山絵詞』の絵巻のなかで描かれている酒天童子(酒呑童子)(また、酒天童子が変化した楠)と、

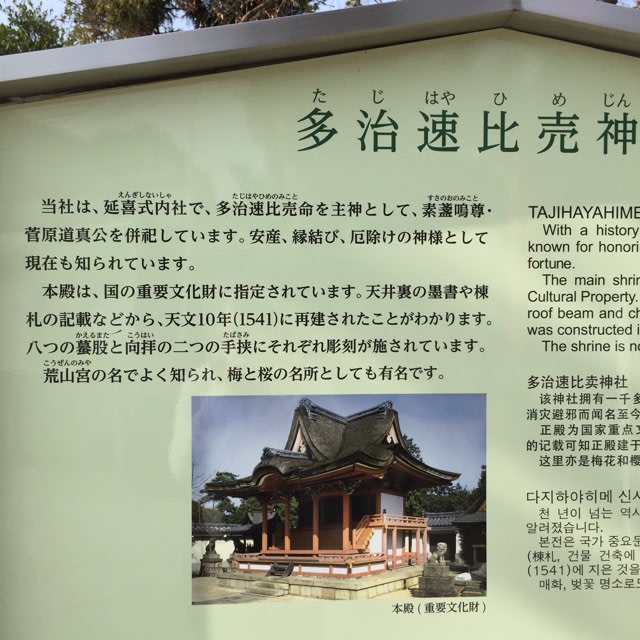

『長谷寺縁起絵巻』のなかで描かれている、祟りたたりをなす霊木(御衣木みそぎ)の楠には、たくさんの共通点があります。

『大江山絵詞』絵巻のなかで描かれている酒天童子(酒呑童子)の伝説(または、その原型となった物語)は、『長谷寺縁起絵巻』の伝説を「元ネタ」のひとつとしてつくられた可能性があるのではないかとおもいます。(または、その逆の流れだったのかもしれません)

12/7に記事書いた時には、大江山伝説については鬼退治というだけで詳しく知らなかった。

大江山の鬼、酒呑童子となぜ長谷寺の楠が繋がるのか不思議だった。

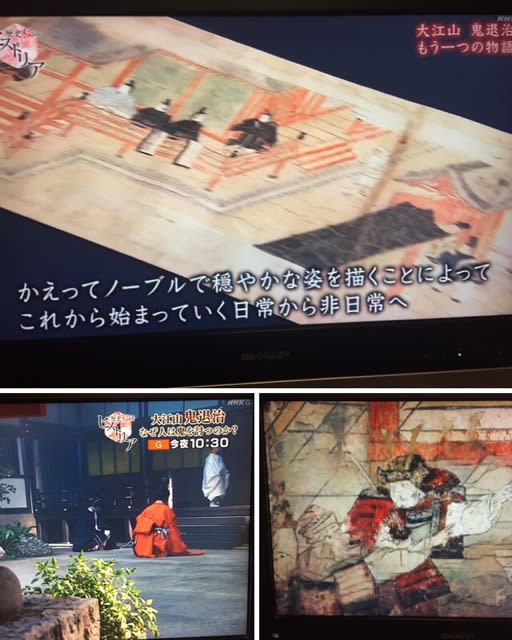

その二日後に、たまたまNHK歴史ヒストリアで、大江山絵詞を取り上げられていたのを視聴。

TV画面撮影したのち調べる時間なくてそのままになってた。

今朝、画像を保存してるGoogleフォトからメッセージ届く。

一年前の今日とか過去の思い出をたどるもので、その繋がりで溜まった画像をみました。

あのTV番組で視聴した内容は、すでに10日以上経過してほぼ忘れてる。

画像でみてわかるのは

大江山絵詞は、都から異界へ、静から動へと物語が展開していく。

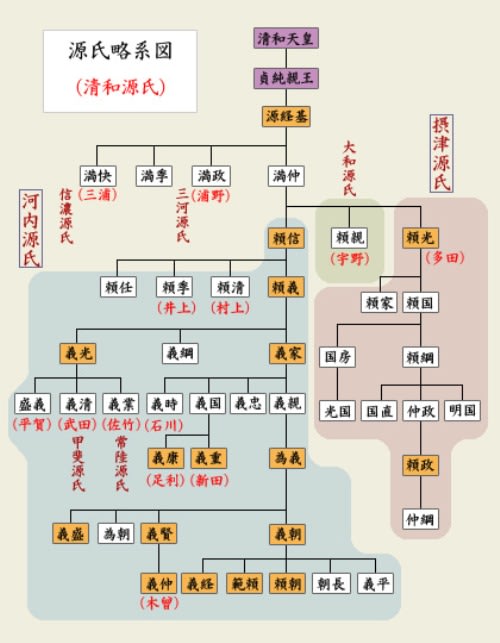

大江山の鬼退治は、義光とライコウ(源頼光)

今日記事にしておかないと、もっと忘れると思うので。

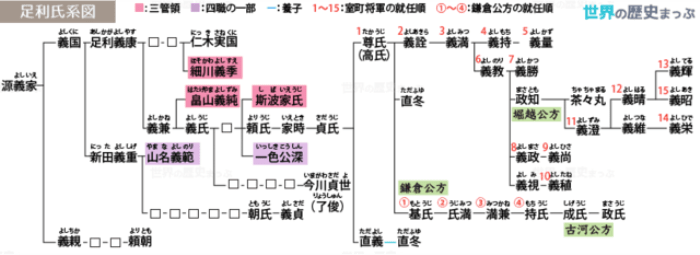

あの番組で足利義満が登場してびっくり。

北山文化の金閣寺と日明貿易で認識してただけだったから。

なんと南北朝統一を果たし将軍独裁体制を確立 してたんですね。

学生時代に歴史の先生はそう言われてたのかもしれないけれど、覚えてないな~

足利尊氏の孫の義満(1358~1408)のよびかけにより、

1392(明徳3)年、南朝の後亀山天皇(在位1383~92)が応じて京都に帰り、

北朝の後小松天皇(在位1382~1412)に譲位するというかたちで南北朝合一が実現した。

和平の条件として、将来は両統が交互に皇位につくと約束されたが、実現はしなかった。幕府は南朝の皇族をつぎつぎに出家させ、子孫を絶った。

南朝の人々は深くこれを恨み、南朝の子孫や遺臣の反乱は応仁の乱ころまで繰り返しおきていた。

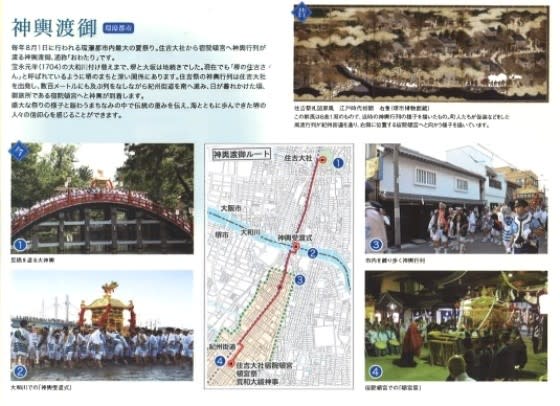

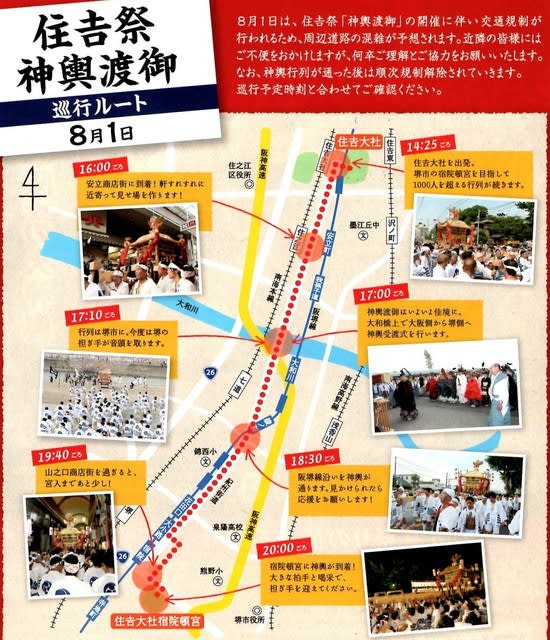

大江山絵詞(逸翁美術館所蔵)あらすじ

一条天皇の時代、京の若者や姫君が次々と神隠しに遭った。安倍晴明に占わせたところ、大江山に住む鬼(酒呑童子)の仕業とわかった。そこで帝は長徳元年(995年)に源頼光と藤原保昌らを征伐に向わせた。頼光らは山伏を装い鬼の居城を訪ね、一夜の宿をとらせてほしいと頼む。酒呑童子らは京の都から源頼光らが自分を成敗しにくるとの情報を得ていたので警戒し様々な詰問をする。なんとか疑いを晴らし酒を酌み交わして話を聞いたところ、大の酒好きなために家来から「酒呑童子」と呼ばれていることや、平野山(比良山)に住んでいたが伝教大師(最澄)が延暦寺を建てて以来、そこには居られなくなり、嘉祥2年(849年)から大江山に住みついたことなど身の上話を語った。頼光らは鬼に八幡大菩薩から与えられた「神変奇特酒」(神便鬼毒酒)という毒酒を振る舞い、笈に背負っていた武具で身を固め酒呑童子の寝所を襲い、身体を押さえつけて首をはねた。生首はなお頼光の兜を噛みつきにかかったが、仲間の兜も重ねかぶって難を逃れた。一行は、首級を持ち帰り京に凱旋。首級は帝らが検分したのちに宇治の平等院の宝蔵に納められた。

勇者として描かれている源頼光は、確かに源氏の先祖ではあるが、この時代の武士と言えば要人のガードマンのようなものであり、頼光の武勇伝のようなものは全く残っていないのだという。

つまりは源頼光による鬼退治の武勇伝は、後の世、足利義満 が創作させたものだと考えられるそうだ。

足利氏の命運をかけて山名氏と戦い勝利 した義満。

丹波から出撃した山名軍が通った場所が大枝山(おおえやま)で 、

討ち取った山名の武将のことを「鬼」と して記録している。

足利氏は源氏の一門ではあるが、鎌倉時代にはいわゆる家臣団の一員であり、本来は足利氏と同格の家臣は多数いた。

足利氏の権威を増すため、鎌倉時代をすっ飛ばしてさらに先の源頼光の権威を高め、その頼光と義満が自身を重ねたということらしい。

もちろん飛鳥時代にも大江山の鬼退治の物語が残っているので、それをベースにした可能性も。

大江山絵詞(逸翁美術館所蔵)南北朝後期から室町初期頃のものです。

※酒伝童子絵巻(サントリー美術館蔵) 室町時代成立

南北朝合一が1392年。

長谷寺縁起絵巻は、弘治三年(1557)の制作。

ということは、先に大江山絵詞があって、150年ほど後に長谷寺縁起ができたということ、かな。