精悍な顔に惚れて筆者が愛好するサックス奏者フランク・ロウのディスコグラフィを調べた時に、子供の落書きのようなレコードが何枚かあり気になっていた。「TTT」という謎のバンド名義のアルバムで、80年代半ばにドイツでリリースされている。フランク・ロウの他にブッチ・モリス(tp)、ビリー・バング(vn)、デニス・チャールズ(ds)といったNYロフトシーンの猛者が参加したPart 1〜4の4枚に分かれたライヴ作。見るからに自主制作盤で、日本のレコード店ではまずお目にかかったことがない。Discogsに出品されていたが、どれも四桁後半の高値なので、暫く買うのを躊躇していたが、年が明けてフランク・ロウ熱がぶり返し、勢い余ってまとめてオーダーした。それが昨日届けられた次第。ロフトジャズらしいスピリチュアルな演奏や無手勝流の自由即興があるかと思えば、ファンクビートのジャズロックも飛び出してきた。多楽器主義の無節操な不定形サウンドは、ロウやモリスのスタンドプレイではなく、A.R.ペンクのドラムの飄々としたビートに牽引された集団的グルーヴに貫かれ、地下ジャズとしては極めてポジティヴな世界を描き出している。

⇒『フランク・ロウ』ほぼほぼ完全ディスコグラフィ/Almost Complete Discography of FRANK LOWE

A.R.ペンクは1939年10月5日ドイツのドレスデン生まれ。現在77歳。独学で勉強して1968年、初個展をケルンで開催。ネオ・エクスプレッショニズム(新表現主義)の先駆者として共産圏旧東ドイツのアートシーンで頭角を現す。1980年に西ドイツへ亡命して、Gerhard RichterやJoseph Beuysと同じ国立デュッセルドルフ芸術アカデミーで1988年から教鞭を取る。当時ドイツに留学していた奈良美智に恩師としても知られる。ペンク作品の特徴は、太古の洞窟絵や象形文字を思わせる記号的モチーフが情報化社会といわれる今日においてモダン絵画として注目されている点である。

flashTV - A. R. Penck Retrospektive (Kunsthalle, 2007)

⇒A.R.ペンク作品展記事

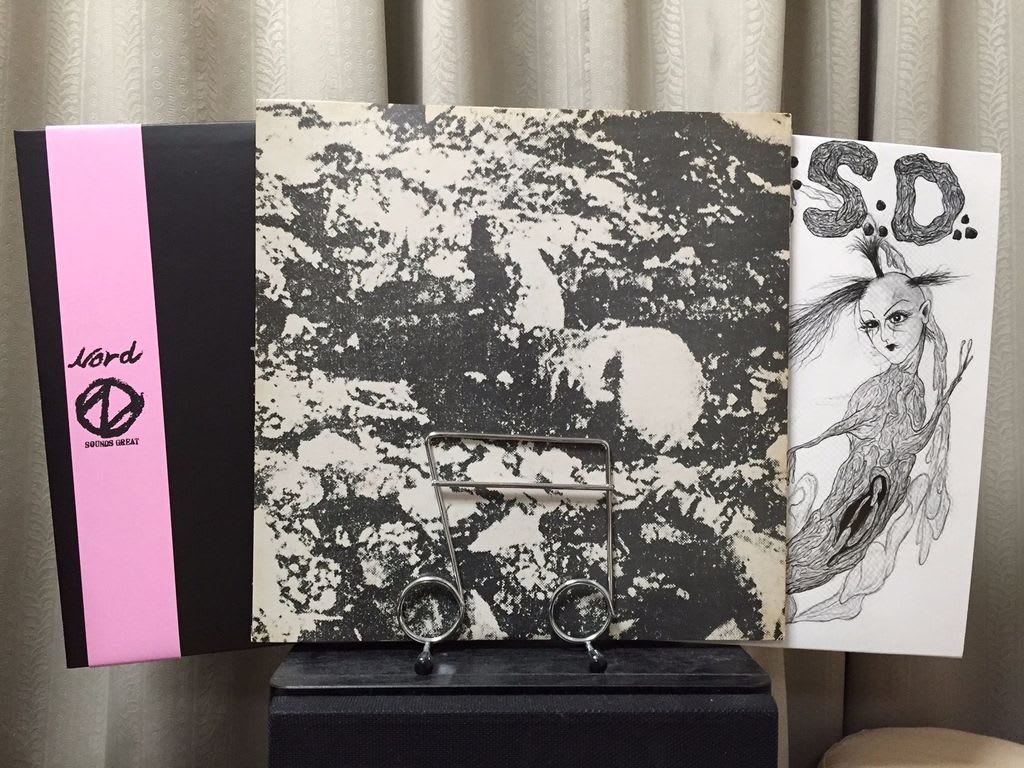

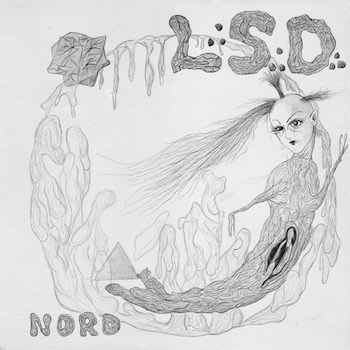

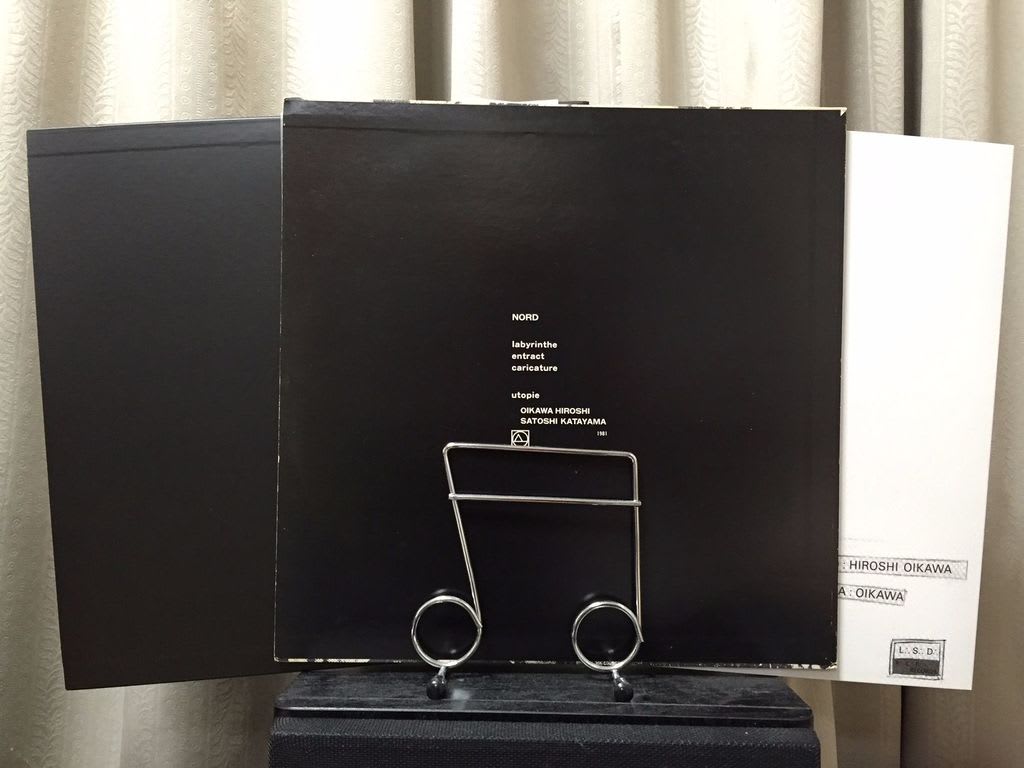

有能なドラマーとしても知られ、80年ペーター・コヴァルト(b)のトリオに参加、80年代半ばにフランク・ウォルニー/Frank Wollny、ハインツ・ウォルニー/Heinz Wollnyと共に「トリプル・トリップ・タッチ/Triple Trip Touch=TTT」を結成し、ブッチ・モリス、フランク・ライト、ビリー・バング、ルイス・モホロ、フランク・ロウなど世界的ミュージシャンと共演、自主レーベルから自ら描いたアートワークで多数のレコードをリリース。90年代に地元ハイムバッハを拠点にインスタレーション、パフォーマンス、絵画とコラボしたライヴイベントを主催した。

⇒The A.R.Penck LP Discography

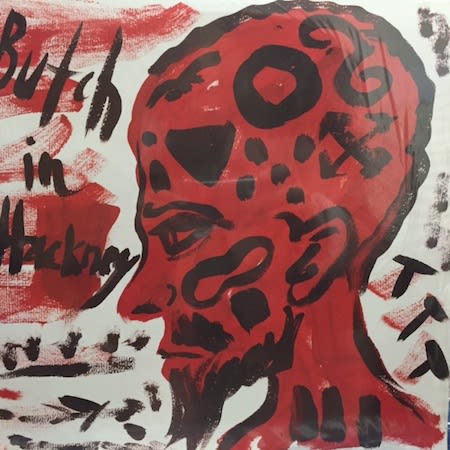

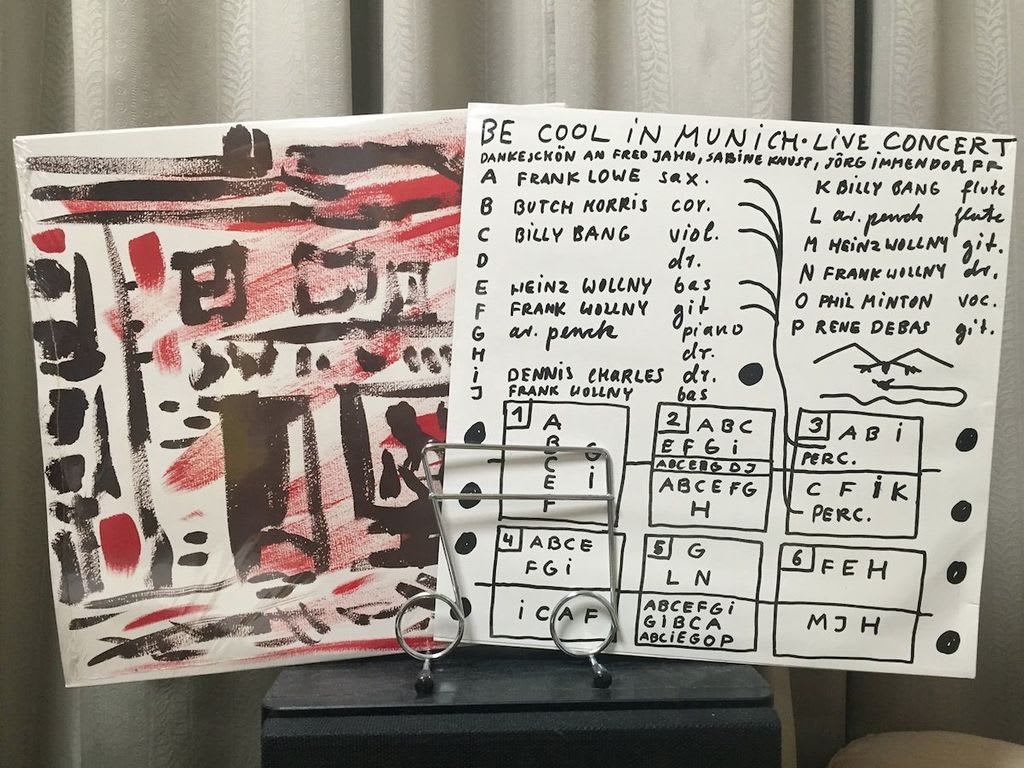

●TTT Featuring A.R. Penck – Be Cool In Munich - Live Concert

Heinz Wollny, bass, percussion

Butch Morris, cornet, percussion

Dennis Charles, drums, percussion

Frank Wollny, guitar, bass, percussion

A.R. Penck, piano, flute, drums

Frank Lowe, saxophone, percussion

Billy Bang, violin, flute, drums, percussion

同じジャケットでパート1〜4がリリースされている。Discogsによれば各限定500枚。ミュンヘンでのライヴ録音。83年にフランク・ロウ、ビリー・バング、デニス・チャールズらがロンドンを訪れジャズ・ドクターズとしてレコーディングしているので、同じ時のライヴかもしれない。ジャケット裏にはフィル・ミントン(vo)が参加したパート5とTTTトリオのみのパート6の記載があるが未リリース。楽器を持ち替えて組み合わせの異なるセッションが収録されており、欧米ミュージシャンの自由奔放な交歓模様が伺える。変貌する80年代音楽シーンに翻弄されたフランク・ロウたちにとっても楽しい経験だったと想像される。

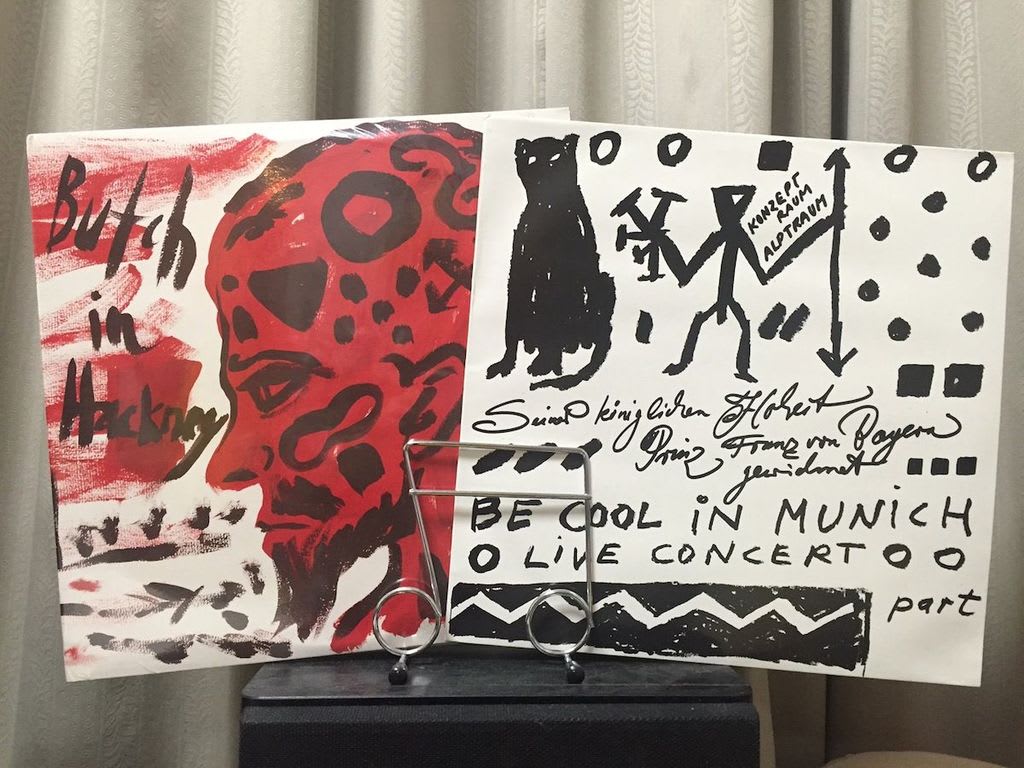

●TTT featuring A.R. Penck - Butch in Hackney

Butch Morris (cornet, drums)

Frank Wollny (guitar, bass, drums)

Heinz Wollny (bass, guitar)

A.R. Penck (flute, bass, drums, vocals)

こちらはブッチ・モリスとTTTトリオのガチンコ共演。イギリス,ハックニーでレコーディング。録音/リリース年不明。上記アルバムに比べてシリアスで実験性の高い演奏が収録されている。全編を貫く緊張感は交歓というより交感と呼ぶべきであろう。どちらかというと指揮者/Conductorとして知られるモリスの演奏家/Playerとしての才能が迸る作品。ペンクをはじめTTTのメンバーのプレイヤビリティの高さも印象的。

TTT featuring A.R. Penck - Be Cool In Munich (Part 1)

年齢的なこともあり近年は演奏記録が残っていないペンクだが、機会があればまたスティックを握って欲しいものだ。

新表現

主義か主張か

生き方か

ネオ・エクスプレッショニズム

Neo-Expressionism(英), Neoexpressionismus(独)

1980年前後より、アメリカ(ニューヨーク)、イタリア、西ドイツなどの複数の場所で同時多発的に台頭した具象的傾向を備えた絵画の動向。主観主義的な感情を直接的に表出するような激しい筆致や色彩の使用によって「ネオ・エクスプレッショニズム(新表現主義)」と呼ばれる。これらの絵画では、観者の身体のスケールを遥かに超えて大型化した画面に、性的イメージ、人物像、現代的な諸現象から歴史的・神話的題材など、さまざまな主題を登用することで得られる効果を絵画的な崇高さのもとにまとめあげる手法が顕著である。多様なイメージ群を引用・消費するこれらの絵画を、ポストモダニズムの観点から評価する向きがある一方で、商業主義との結びつきや現代美術の展開に逆行するような非歴史主義的な無自覚さが批判されることもあった。