都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

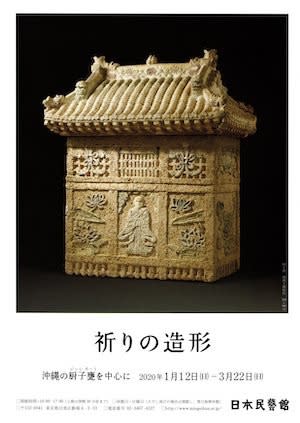

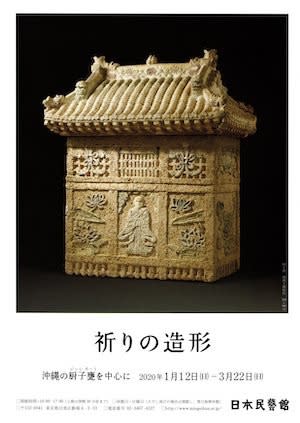

「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」 日本民藝館

日本民藝館

「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」

2020/1/12~3/22

日本民藝館で開催中の「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」を見てきました。

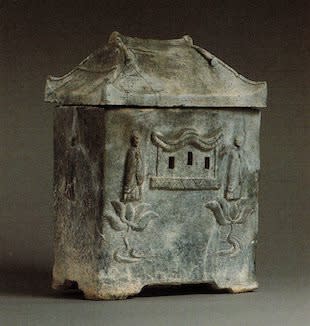

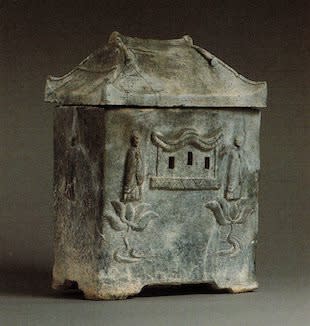

主に琉球王朝時代、遺体を墓室内に安置して風化させた後、骨を水で洗い、再び墓室へと戻す洗骨と改葬の習わしのあった沖縄では、骨を入れるための蔵骨器に独自の造形文化が築かれました。

それこそが「厨子甕」(ジーシガーミ)で、新たに寄贈を受けた25基を含む、計34基の蔵骨器がまとめて出展されていました。

家のような形をした立派な「厨子甕」は、御殿型と称されていて、中には幅1メートルを超える屋根にシャチや鬼の面を載せ、四面には蓮華の文様や仏像を細かに表したものもありました。また「厨子甕」は、基本的に生前に準備したとされていて、大型で意匠的なものは、上層階級の人々が用いました。夫婦であれば一つの「厨子甕」に骨が納められたそうです。

「厨子甕」で興味深いのは、素材が一様ではないことで、陶製であったり、サンゴの石灰岩や凝灰岩など岩を彫り出したものもありました。また端的に陶であっても、釉薬を施していたり、何もかけていないものと様々で、形もシンプルな甕型の「厨子甕」もありました。実のところ、時代が進むごとに装飾が過剰になるなど、年代によって流行したスタイルがあったと言えるのかもしれません。また大半の「厨子甕」には穴が空けられていました。

戦後、沖縄では火葬が普及したため、蔵骨器としての「厨子甕」は役割を終えていきましたが、工芸や美術品として尊ばれるようになり、土産やインテリアとしても一部で人気を集めてきました。

沖縄を訪ねた柳宗悦らは、民藝運動を通して、「厨子甕」に造形美としての価値を見出しましたが、ほぼケースなしの露出で整然と並ぶ「厨子甕」を見ていくと、思わず手を合わせて拝みたくなるような厳かな気持ちにさせられました。

この他、併催展では、沖縄の染織、陶器、漆器なども多く出展されていて、沖縄に花開いた多様な工芸品を愛でることが出来ました。

本来的に人の骨を入れる特性上、人目に触れることの少ない「厨子甕」が、これほど東京でまとめて見られる機会も珍しいかもしれません。

なお新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、会期中に予定されていた講演会は中止となりました。ただし3月3日現在、展示そのものは通常通り行われています。

3月22日まで開催されています。

「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」 日本民藝館

会期: 2020年1月12日(日)~3月22日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館し翌日休館。

時間:10:00~17:00。 *入館は16時半まで

料金:一般1100(900)円、大学・高校生600(500)円、中学・小学生200(150)円。

*( )内は20名以上の団体料金。(要事前予約)

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。駐車場(3台分)あり。

「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」

2020/1/12~3/22

日本民藝館で開催中の「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」を見てきました。

主に琉球王朝時代、遺体を墓室内に安置して風化させた後、骨を水で洗い、再び墓室へと戻す洗骨と改葬の習わしのあった沖縄では、骨を入れるための蔵骨器に独自の造形文化が築かれました。

それこそが「厨子甕」(ジーシガーミ)で、新たに寄贈を受けた25基を含む、計34基の蔵骨器がまとめて出展されていました。

家のような形をした立派な「厨子甕」は、御殿型と称されていて、中には幅1メートルを超える屋根にシャチや鬼の面を載せ、四面には蓮華の文様や仏像を細かに表したものもありました。また「厨子甕」は、基本的に生前に準備したとされていて、大型で意匠的なものは、上層階級の人々が用いました。夫婦であれば一つの「厨子甕」に骨が納められたそうです。

「厨子甕」で興味深いのは、素材が一様ではないことで、陶製であったり、サンゴの石灰岩や凝灰岩など岩を彫り出したものもありました。また端的に陶であっても、釉薬を施していたり、何もかけていないものと様々で、形もシンプルな甕型の「厨子甕」もありました。実のところ、時代が進むごとに装飾が過剰になるなど、年代によって流行したスタイルがあったと言えるのかもしれません。また大半の「厨子甕」には穴が空けられていました。

戦後、沖縄では火葬が普及したため、蔵骨器としての「厨子甕」は役割を終えていきましたが、工芸や美術品として尊ばれるようになり、土産やインテリアとしても一部で人気を集めてきました。

沖縄を訪ねた柳宗悦らは、民藝運動を通して、「厨子甕」に造形美としての価値を見出しましたが、ほぼケースなしの露出で整然と並ぶ「厨子甕」を見ていくと、思わず手を合わせて拝みたくなるような厳かな気持ちにさせられました。

この他、併催展では、沖縄の染織、陶器、漆器なども多く出展されていて、沖縄に花開いた多様な工芸品を愛でることが出来ました。

【新着】柳宗悦が関心を寄せた、沖縄における人の弔いのかたち。『祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に』日本民藝館にて開催中。https://t.co/ur3U8CWWhP pic.twitter.com/SdN3w0Zcr5

— Pen Magazine (@Pen_magazine) March 2, 2020

本来的に人の骨を入れる特性上、人目に触れることの少ない「厨子甕」が、これほど東京でまとめて見られる機会も珍しいかもしれません。

なお新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、会期中に予定されていた講演会は中止となりました。ただし3月3日現在、展示そのものは通常通り行われています。

3月22日まで開催されています。

「祈りの造形 沖縄の厨子甕を中心に」 日本民藝館

会期: 2020年1月12日(日)~3月22日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は開館し翌日休館。

時間:10:00~17:00。 *入館は16時半まで

料金:一般1100(900)円、大学・高校生600(500)円、中学・小学生200(150)円。

*( )内は20名以上の団体料金。(要事前予約)

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。駐車場(3台分)あり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )