都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

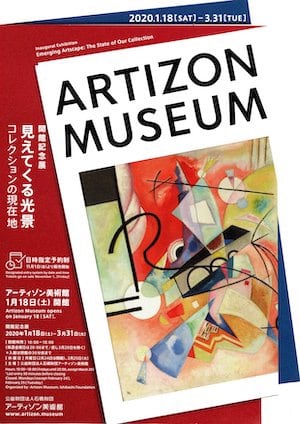

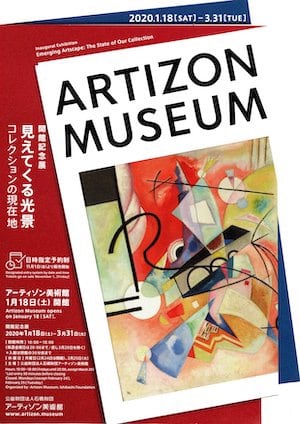

「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」 アーティゾン美術館

アーティゾン美術館

「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」

2020/1/18〜3/31

アーティゾン美術館で開催中の「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」を見てきました。

2015年5月から建物の建て替えのために休館し、2019年7月、ブリヂストン美術館より館名を変えたアーティゾン美術館が、2020年1月に全面開館しました。

それを期して行われているのが開館記念展の「見えてくる光景 コレクションの現在地」で、かつての2倍に広がった3層に及ぶ真新しい展示室に、初公開の31点を含む、計206点もの石橋財団コレクションが一堂に公開されていました。

ピエール=オーギュスト・ルノワール「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」 1876年

まずはじめは「第1部 アートを広げる」と題し、1870年代のマネから2000年代のスーラージュへと至る約140年間の作品が紹介されていて、旧ブリヂストン美術館でも目を引いたルノワールの「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」やシスレーの「サン=マメス六月の朝」などの印象派の名品が展示されていました。

メアリー・カサット「日光浴」 1901年

メアリー・カサットの「日光浴」は、休館中に新たに収蔵された作品で、ピンク色の花を背景に、静かに寄り添いながら日を浴びる母子の姿を、白や青を基調とした淡い色彩にて表現していました。

フランシス・ピカビア「アニメーション」 1914年

この新収蔵品が驚くほどに充実しているのも特徴で、フランシス・ピカビアの「アニメーション」やジーノ・セヴィリーニの「金管奏者」など、なかなか東京の他の美術館ではお目にかかれないような作品も出展されていました。

フアン・グリス「新聞と開かれた本」 1913-14年

旧ブリヂストン美術館時代、何度も通って見たコレクションですが、一連の新収蔵品が加わることで、新たな魅力を増したと言えるのではないでしょうか。

ジョルジュ・マチュー「10番街」 1957年

こうした新収蔵品で特に目を引くのは、現代美術に強い印象を与える作品が多いことでした。一例として、ジュルジュ・マチューの「10番街」やマリア=エレナ・ヴィエラ・ダ・シルヴァの「入口、1961」、マーク・ロスコの「無題」などが挙げられるかもしれません。

ウィレム・デ・クーニング「リーグ」 1964年

2014年に回顧展の開催された、ウィレム・デ・クーニングの「リーグ」も新たに加えられた作品でした。ブリヂストン美術館時代より印象派コレクションで定評のあるアーティゾン美術館ですが、現代美術にも優れた作品が少なくありませんでした。

ザオ・ウーキー「07.06.85」 1985年

コレクションで定評のあるザオ・ウーキーも久々に出展されていました。私自身、まだ美術を見始めた頃、初めてブリヂストン美術館へ行き、「ザオ・ウーキー展」(2004年)に強く感動しましたが、当時の記憶も少なからず蘇りました。人気の画家だけに、今後、アーティゾン美術館での回顧展を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。

続く「第2部 アートをさぐる」では、装飾、古典、原始、異界、聖俗、記録、幸福の7つのテーマからコレクションを紹介していて、古今東西の美術品が、半ば時代や地域を問わず、言わばない混ぜになって展示されていました。

手前:アルベルト・ジャコメッティ「ディエゴの胸像」 1954-55年

私が特に面白く感じたのは彫刻の展示でした。ここではヘンリー・ムアやアルベルト・ジャコメッティ、それにザツキンなどの現代の作品が、紀元前24世紀のシュメールの胸像などと並んでいましたが、あたかも時代を超えて響き合うようで、不思議と違和感がありませんでした。

右:古賀春江「素朴な月夜」 1929年

左:マルク・シャガール「ヴァンスの新月」 1955-56年

また絵画においても、シャガールの「ヴァンスの新月」と古賀春江の「素朴な月夜」が隣り合わせに展示されていましたが、ともに幻想的な雰囲気が相互に行き来するかのようで魅力的でした。こうした意外な作品同士の邂逅も見どころと言えるかもしれません。

ラストのスペースは旧ブリヂストン美術館と同様の吊り天井になっていて、建て替え前の展示室の記憶を彷彿させるものがありました。

野見山暁治「かけがえのない空」 2011年

エミリー・カーメ・イングワリィの「春の風景」や、かつてブリヂストン美術館で大規模な個展を行った野見山暁治の「かけがえのない空」などにも引かれました。

「洛中洛外図屏風」 江戸時代 17世紀

それにしても館内は想像以上に広く、体感的にはブリヂストン美術館の2倍を優に超えていると思うほどでした。この他、日本美術を展示するための部屋では新収蔵品の「洛中洛外図屏風」が展示されていて、写り込みの殆どないクリアなガラス越しに細部の描写をじっくりと見ることが出来ました。

手前:コンスタンティン・ブランクーシ「ポガニー嬢II」 1925年(2006年鋳造)

左:ヴァシリー・カンディンスキー「自らが輝く」 1924年

入館、チケットについての情報です。アーティゾン美術館は日時予約指定制です。原則、公式ウェブ予約購入サイトより、あらかじめ入場券を購入しておく必要があります。

入館時間帯は10時から11時半、12時から13時半、14時から15時半、16時から17時半の4つの枠に区切られていて、それぞれの指定時間枠内に入館することが出来ます。また祝日を除く金曜のみ、18時から19時半の夜間時間枠があります。

各時間枠での入れ替え制ではありません。よって入館後は閉館まで時間制限なく自由に観覧出来ます。

私は14時からの15時半の枠のチケットを購入し、15時頃に美術館に着きましたが、特に並ぶこともなくスムーズに入館出来ました。公式サイトにも案内がありますが、開始時間に人が集中するため、少し遅れて入館するのがベストです。

ウェブ予約チケットが完売していない場合は、当日チケットも販売されます。実のところ、私が出向いた際も、当日売りのチケットを購入されている方を何名か見かけました。とは言え、料金はWEBで1100円、当日1500円と、明らかに予約の方がお得なため、事前にチケットを予約されることをおすすめします。

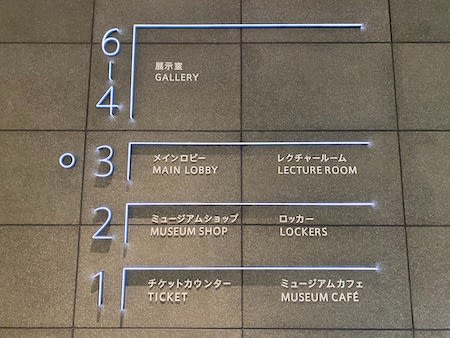

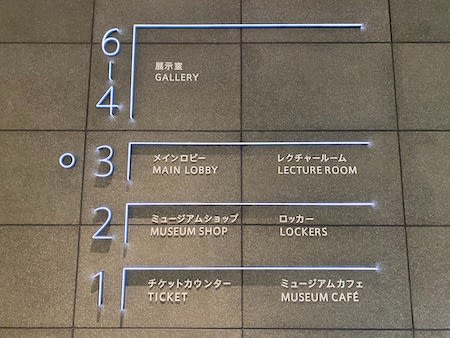

館内は1階エントランスより入館し、2階から3階へと進み、セキュリティーゲートを潜った後、エレベーターで6階の展示室へ上がり、順に5階、4階の展示室を回る流れとなっていました。6階から4階の往来は自由ですが、セキュリティーゲートより1度入場すると再入場は出来ません。

またカフェは1階、ロッカーとショップは2階にありました。なおカフェとショップはチケットがなくても利用することが出来ます。

手前:コンスタンティン・ブランクーシ「接吻」 1907-10年

私的利用の範囲内で撮影が可能になりました。但し動画、フラッシュの使用は出来ません。(本エントリ掲載写真も一般会期中に入場し、撮影しました。)

クリスチャン・ダニエル・ラウホ「勝利の女神」

新型コロナウィルス感染拡散防止のため、3月3日から臨時休館していましたが、3月17日より展示が再開しました。3月中のギャラリートーク、ファミリープログラムは中止となりましたが、ミュージアムショップ、カフェともに利用可能です。

今、東京で一押しの美術館を問われれば、おそらくアーティゾン美術館を挙げると思います。ブリヂストン美術館はアーティゾン美術館と名を変え、大幅にグレードアップして東京駅前に再び帰ってきました。

3月31日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」 アーティゾン美術館(@artizonmuseumJP)

会期:2020年1月18日(土) 〜3月31日(火)

休館:月曜日。但し2月24日を除く。2月25日(火)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで。(但し3月20日を除く)

*入館は閉館の30分前まで。

料金:【ウェブ予約チケット】一般1100円、大学・高校生無料(要予約)、中学生以下無料(予約不要)。

*事前日時指定予約制。

*ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ当日チケット(1500円)も販売。

住所:中央区京橋1-7-2

交通:JR線東京駅八重洲中央口、東京メトロ銀座線京橋駅6番、7番出口、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅B1出口よりそれぞれ徒歩約5分。

「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」

2020/1/18〜3/31

アーティゾン美術館で開催中の「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」を見てきました。

2015年5月から建物の建て替えのために休館し、2019年7月、ブリヂストン美術館より館名を変えたアーティゾン美術館が、2020年1月に全面開館しました。

それを期して行われているのが開館記念展の「見えてくる光景 コレクションの現在地」で、かつての2倍に広がった3層に及ぶ真新しい展示室に、初公開の31点を含む、計206点もの石橋財団コレクションが一堂に公開されていました。

ピエール=オーギュスト・ルノワール「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」 1876年

まずはじめは「第1部 アートを広げる」と題し、1870年代のマネから2000年代のスーラージュへと至る約140年間の作品が紹介されていて、旧ブリヂストン美術館でも目を引いたルノワールの「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」やシスレーの「サン=マメス六月の朝」などの印象派の名品が展示されていました。

メアリー・カサット「日光浴」 1901年

メアリー・カサットの「日光浴」は、休館中に新たに収蔵された作品で、ピンク色の花を背景に、静かに寄り添いながら日を浴びる母子の姿を、白や青を基調とした淡い色彩にて表現していました。

フランシス・ピカビア「アニメーション」 1914年

この新収蔵品が驚くほどに充実しているのも特徴で、フランシス・ピカビアの「アニメーション」やジーノ・セヴィリーニの「金管奏者」など、なかなか東京の他の美術館ではお目にかかれないような作品も出展されていました。

フアン・グリス「新聞と開かれた本」 1913-14年

旧ブリヂストン美術館時代、何度も通って見たコレクションですが、一連の新収蔵品が加わることで、新たな魅力を増したと言えるのではないでしょうか。

ジョルジュ・マチュー「10番街」 1957年

こうした新収蔵品で特に目を引くのは、現代美術に強い印象を与える作品が多いことでした。一例として、ジュルジュ・マチューの「10番街」やマリア=エレナ・ヴィエラ・ダ・シルヴァの「入口、1961」、マーク・ロスコの「無題」などが挙げられるかもしれません。

ウィレム・デ・クーニング「リーグ」 1964年

2014年に回顧展の開催された、ウィレム・デ・クーニングの「リーグ」も新たに加えられた作品でした。ブリヂストン美術館時代より印象派コレクションで定評のあるアーティゾン美術館ですが、現代美術にも優れた作品が少なくありませんでした。

ザオ・ウーキー「07.06.85」 1985年

コレクションで定評のあるザオ・ウーキーも久々に出展されていました。私自身、まだ美術を見始めた頃、初めてブリヂストン美術館へ行き、「ザオ・ウーキー展」(2004年)に強く感動しましたが、当時の記憶も少なからず蘇りました。人気の画家だけに、今後、アーティゾン美術館での回顧展を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。

続く「第2部 アートをさぐる」では、装飾、古典、原始、異界、聖俗、記録、幸福の7つのテーマからコレクションを紹介していて、古今東西の美術品が、半ば時代や地域を問わず、言わばない混ぜになって展示されていました。

手前:アルベルト・ジャコメッティ「ディエゴの胸像」 1954-55年

私が特に面白く感じたのは彫刻の展示でした。ここではヘンリー・ムアやアルベルト・ジャコメッティ、それにザツキンなどの現代の作品が、紀元前24世紀のシュメールの胸像などと並んでいましたが、あたかも時代を超えて響き合うようで、不思議と違和感がありませんでした。

右:古賀春江「素朴な月夜」 1929年

左:マルク・シャガール「ヴァンスの新月」 1955-56年

また絵画においても、シャガールの「ヴァンスの新月」と古賀春江の「素朴な月夜」が隣り合わせに展示されていましたが、ともに幻想的な雰囲気が相互に行き来するかのようで魅力的でした。こうした意外な作品同士の邂逅も見どころと言えるかもしれません。

ラストのスペースは旧ブリヂストン美術館と同様の吊り天井になっていて、建て替え前の展示室の記憶を彷彿させるものがありました。

野見山暁治「かけがえのない空」 2011年

エミリー・カーメ・イングワリィの「春の風景」や、かつてブリヂストン美術館で大規模な個展を行った野見山暁治の「かけがえのない空」などにも引かれました。

「洛中洛外図屏風」 江戸時代 17世紀

それにしても館内は想像以上に広く、体感的にはブリヂストン美術館の2倍を優に超えていると思うほどでした。この他、日本美術を展示するための部屋では新収蔵品の「洛中洛外図屏風」が展示されていて、写り込みの殆どないクリアなガラス越しに細部の描写をじっくりと見ることが出来ました。

手前:コンスタンティン・ブランクーシ「ポガニー嬢II」 1925年(2006年鋳造)

左:ヴァシリー・カンディンスキー「自らが輝く」 1924年

入館、チケットについての情報です。アーティゾン美術館は日時予約指定制です。原則、公式ウェブ予約購入サイトより、あらかじめ入場券を購入しておく必要があります。

入館時間帯は10時から11時半、12時から13時半、14時から15時半、16時から17時半の4つの枠に区切られていて、それぞれの指定時間枠内に入館することが出来ます。また祝日を除く金曜のみ、18時から19時半の夜間時間枠があります。

各時間枠での入れ替え制ではありません。よって入館後は閉館まで時間制限なく自由に観覧出来ます。

私は14時からの15時半の枠のチケットを購入し、15時頃に美術館に着きましたが、特に並ぶこともなくスムーズに入館出来ました。公式サイトにも案内がありますが、開始時間に人が集中するため、少し遅れて入館するのがベストです。

ウェブ予約チケットが完売していない場合は、当日チケットも販売されます。実のところ、私が出向いた際も、当日売りのチケットを購入されている方を何名か見かけました。とは言え、料金はWEBで1100円、当日1500円と、明らかに予約の方がお得なため、事前にチケットを予約されることをおすすめします。

館内は1階エントランスより入館し、2階から3階へと進み、セキュリティーゲートを潜った後、エレベーターで6階の展示室へ上がり、順に5階、4階の展示室を回る流れとなっていました。6階から4階の往来は自由ですが、セキュリティーゲートより1度入場すると再入場は出来ません。

またカフェは1階、ロッカーとショップは2階にありました。なおカフェとショップはチケットがなくても利用することが出来ます。

手前:コンスタンティン・ブランクーシ「接吻」 1907-10年

私的利用の範囲内で撮影が可能になりました。但し動画、フラッシュの使用は出来ません。(本エントリ掲載写真も一般会期中に入場し、撮影しました。)

クリスチャン・ダニエル・ラウホ「勝利の女神」

新型コロナウィルス感染拡散防止のため、3月3日から臨時休館していましたが、3月17日より展示が再開しました。3月中のギャラリートーク、ファミリープログラムは中止となりましたが、ミュージアムショップ、カフェともに利用可能です。

アーティゾン美術館は新型コロナウイルスの感染予防、拡散防止のため、3月2日(月)より休館しておりましたが、お客様に美術鑑賞の機会を少しでも多く提供するため、予定通りに3月17日(火)より再開いたします。詳細はウェブサイトをご覧ください。https://t.co/zZ01KgunpV

— アーティゾン美術館 (@artizonmuseumJP) March 13, 2020

今、東京で一押しの美術館を問われれば、おそらくアーティゾン美術館を挙げると思います。ブリヂストン美術館はアーティゾン美術館と名を変え、大幅にグレードアップして東京駅前に再び帰ってきました。

3月31日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「開館記念展 見えてくる光景 コレクションの現在地」 アーティゾン美術館(@artizonmuseumJP)

会期:2020年1月18日(土) 〜3月31日(火)

休館:月曜日。但し2月24日を除く。2月25日(火)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで。(但し3月20日を除く)

*入館は閉館の30分前まで。

料金:【ウェブ予約チケット】一般1100円、大学・高校生無料(要予約)、中学生以下無料(予約不要)。

*事前日時指定予約制。

*ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ当日チケット(1500円)も販売。

住所:中央区京橋1-7-2

交通:JR線東京駅八重洲中央口、東京メトロ銀座線京橋駅6番、7番出口、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅B1出口よりそれぞれ徒歩約5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )