『東海道五十三次』

『東海道五十三次』 と云われる江戸から京都三条大橋を結ぶ五十三の宿の中で、品川宿は諸街道の最初の宿場町であります。

と云われる江戸から京都三条大橋を結ぶ五十三の宿の中で、品川宿は諸街道の最初の宿場町であります。

慶長6年(1601)に東海道の日本橋を出発して、2里の宿場町として品川宿が置かれ、中山道の板橋宿、甲州街道の内藤新宿、日光街道・奥州街道の千住宿と共に江戸四宿と称されていました。

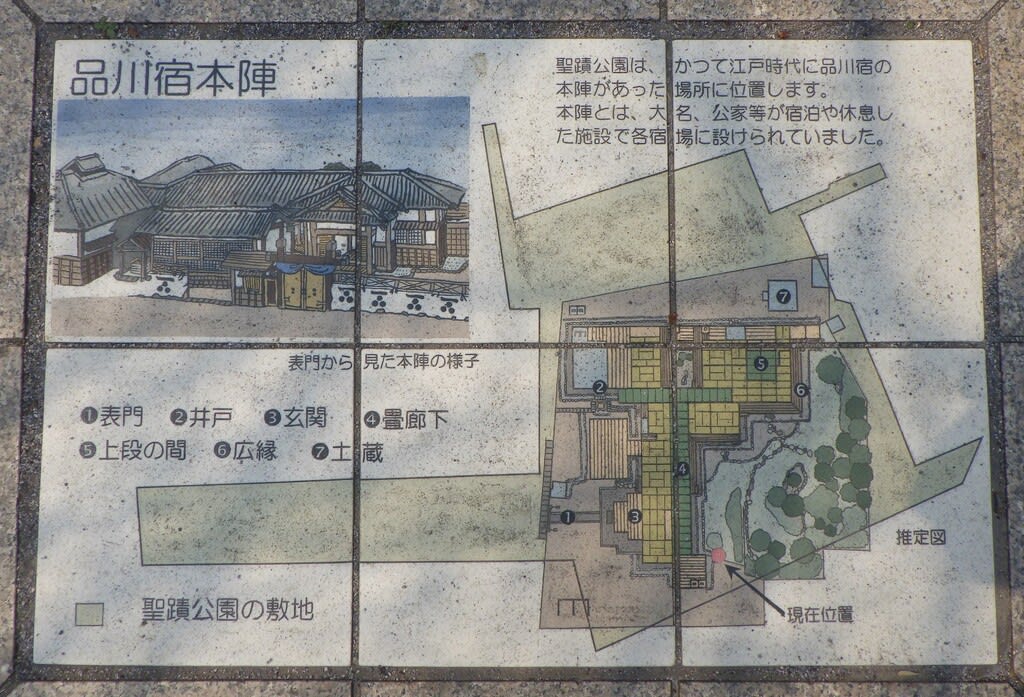

品川宿は当初、目黒川を挟んで北品川宿と南品川宿から成っていましたが、享保7年(1722)に歩行(かち)新宿を加え、北品川宿に本陣が南品川宿と歩行新宿に脇本陣が置かれました。

天保 14年(1843)には宿内総家数 1561軒、人口 6890人、平旅籠 19軒、飯売(めしうり)旅籠 92軒、水茶屋 64軒を数えたそうです。

東海道は五街道(東海道・中山道・日光街道・甲州街道・奥州街道)の中でも最も往来が盛んな街道であった。

そんな日本橋から一番最初の『品川宿』の面影を探しに歩いて 来ました。

来ました。

京急北品川駅を 10時、出発。

まず八ッ山通りを進みますと、歩道脇には東海道五十三次の宿場名が彫られた石柱が並んでいます。

今日、品川宿を案内して下さる中島さん。  開発の進んだ東京では西の御殿山や八ッ山は高層ビルが建ち、東の海は埋め立てられ、当時を偲ぶには歌川広重の絵や古地図を見ながら思いを馳せ、歩きました。

開発の進んだ東京では西の御殿山や八ッ山は高層ビルが建ち、東の海は埋め立てられ、当時を偲ぶには歌川広重の絵や古地図を見ながら思いを馳せ、歩きました。

東海道は海沿いの道、品川宿は海辺の町。  この品川宿の東海道は江戸開府より四百年来、道幅、道筋が変わることなく今日まで維持されており、歴史遺産として貴重であります。

この品川宿の東海道は江戸開府より四百年来、道幅、道筋が変わることなく今日まで維持されており、歴史遺産として貴重であります。

東海道を中心に路地や横町、寺社が残るこのまちは、古き良き宿場町の雰囲気を今に伝えています。

八ッ山橋を渡り、旧街道へと進みます。 旧街道に入って直ぐの辺りが『歩行新宿(かちしんしく)』(北品川一丁目)と呼ばれていた所だそうです。

北品川駅の左手の路地角に「問答河岸」跡の石碑が立っています。

東海寺の開山 沢庵和尚が三代将軍 徳川家光を案内した際に、家光は「海近くして東(遠)海寺とはこれいかに」と問い、沢庵がすかさず「大軍を率いても将(小)軍というがごとし」と答えたといわれています。

問答河岸の直ぐ近くに土蔵相模があり、この一帯を歩行(かち)新宿と呼んでいたようです。 土蔵相模は飯売(めしうり)旅籠屋「相模屋」 の俗称で、奥座敷が土蔵造りになっていたことから付けられた名称とのことです。

の俗称で、奥座敷が土蔵造りになっていたことから付けられた名称とのことです。

万延元年(1860)大老:井伊直弼を襲撃した桜田門外の変の水戸浪士たちや、文久2年(1862)英国公使を焼打ちした高杉晋作・伊藤俊輔(博文)ら長州藩士の集合場所になるなど、幕末の歴史の舞台となった場所だそうです。  その後は「さがみホテル」となり、現在では近代的なビルが建ち、柵に囲われた中に説明板のみがあり当時の面影はありません。

その後は「さがみホテル」となり、現在では近代的なビルが建ち、柵に囲われた中に説明板のみがあり当時の面影はありません。

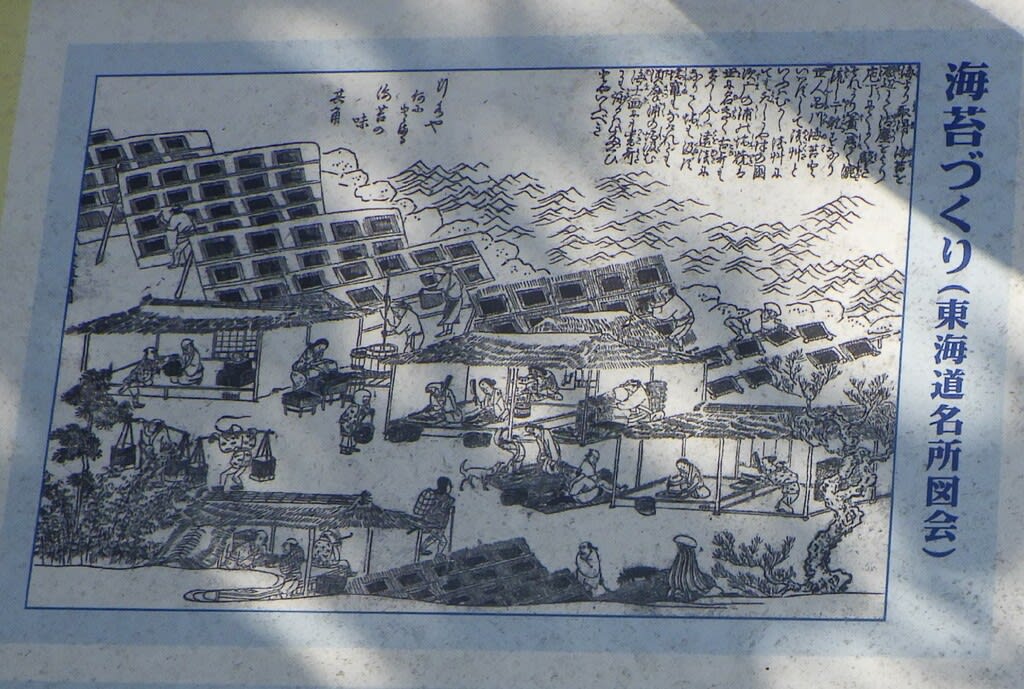

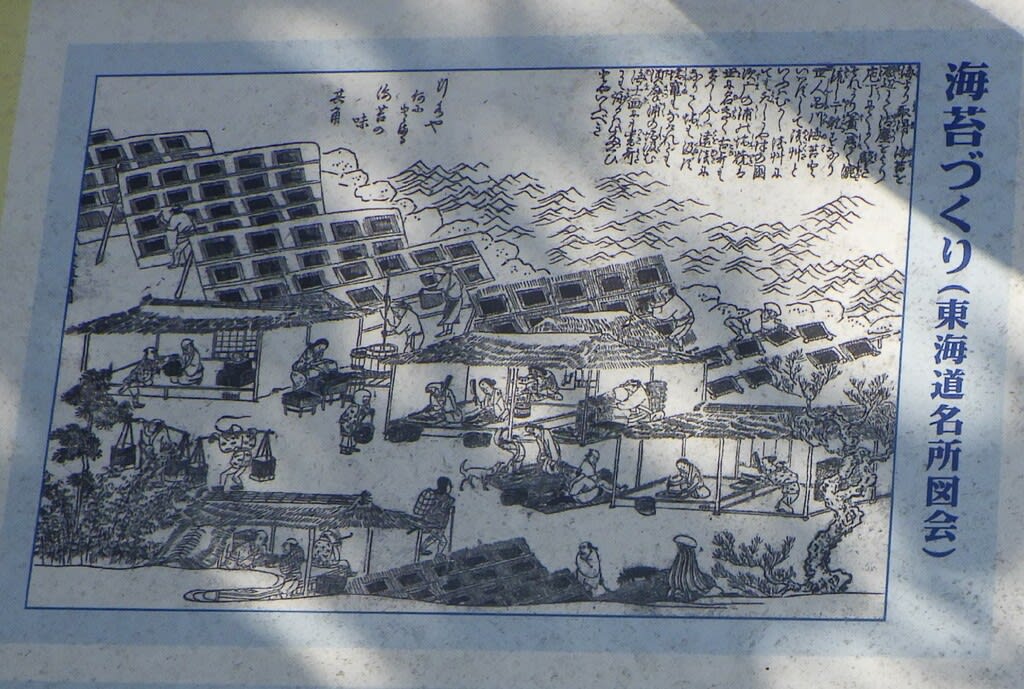

品川浦と船だまりに到着。 10:30 品川は江戸内湾に面し、室町時代から港として開けた所だったようです。 江戸時代には大消費地の江戸に近いことから漁業や海苔作りがより盛んになり、将軍家にも献上していました。

また、品川の海は江戸市中から行楽の場でもあり、四季折々に鱚やハゼ釣り、船遊び、潮干狩りの人々で賑わいました。  品川沖に浮かぶ白帆の姿をはじめ、潮干狩りや海苔採り風景など品川を描いた名所絵には必ずといっていいほど、海の光景が描かれています。

品川沖に浮かぶ白帆の姿をはじめ、潮干狩りや海苔採り風景など品川を描いた名所絵には必ずといっていいほど、海の光景が描かれています。

埋め立てが進んだ現在、海はすっかり遠くなってしまいましたが、かつて海は品川の人々の生活に深く結びついていたとのことです。

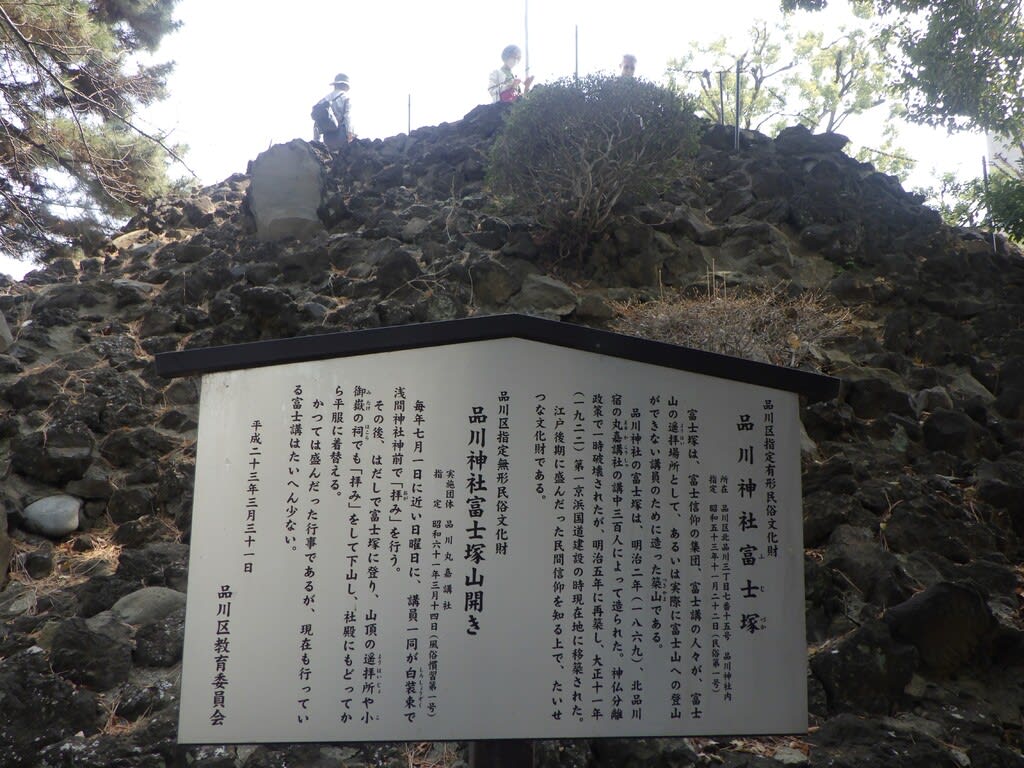

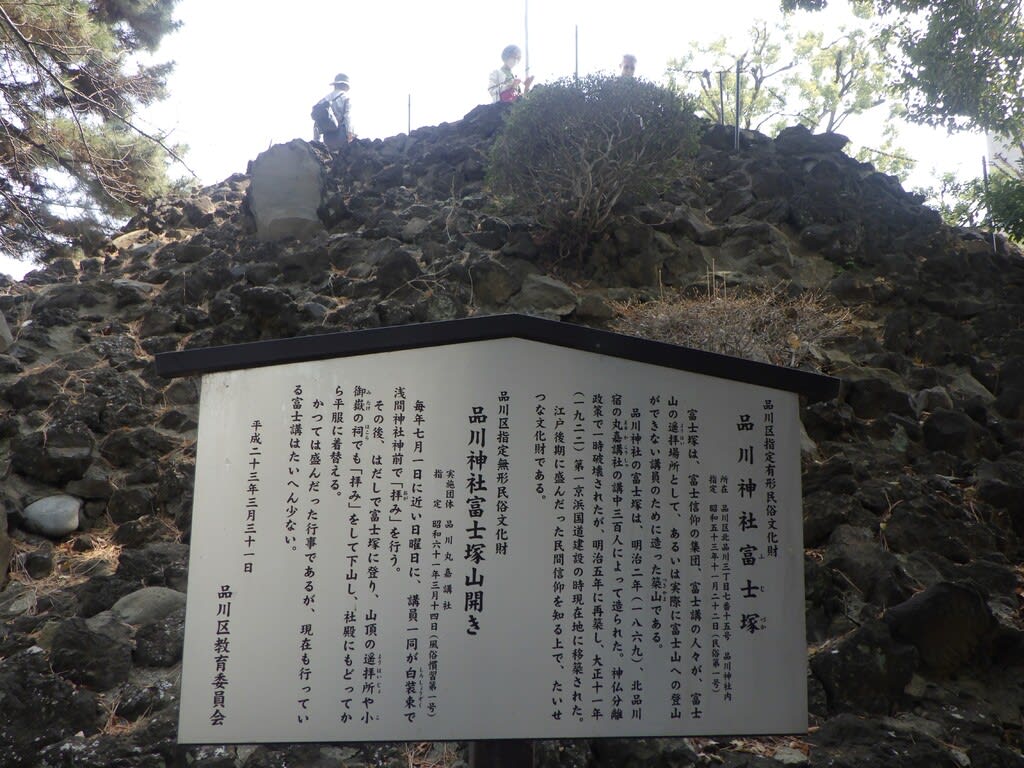

品川神社 11:25 北品川宿の総鎮守である品川神社は歴史が古く、平安時代末期の文治3年(1187)源頼朝が安房国の洲崎(すのさき)明神の天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)をお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのが始まりだそうです。

元応元年(1319)には二階堂道蘊(どううん)が「宇賀之売命(うかのめのみこと)」を、更に室町時代中期の文明 10年(1478)太田道灌が「素盞嗚尊(すさのおのみこと)」をそれぞれお祀りしたとのことです。

境内入口の階段前には珍しい「双龍鳥居」があり、更に都内最大といわれる富士塚「品川富士」があります。

こちらの品川神社には慶長5年(1600)徳川家康が関ヶ原の戦いへ出陣の際に参拝し、戦勝を祈願し勝利をおさめ、そのお礼として仮面(天下一嘗(ひとなめ)の面)・神輿(葵神輿)などを奉納されたとのことです。

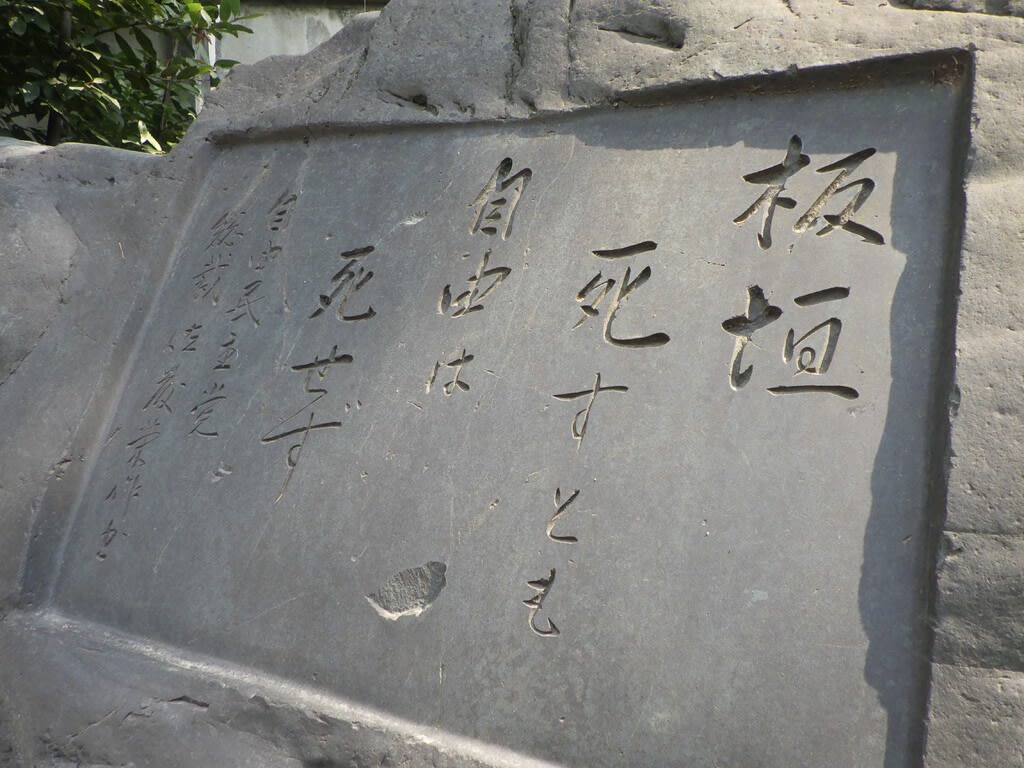

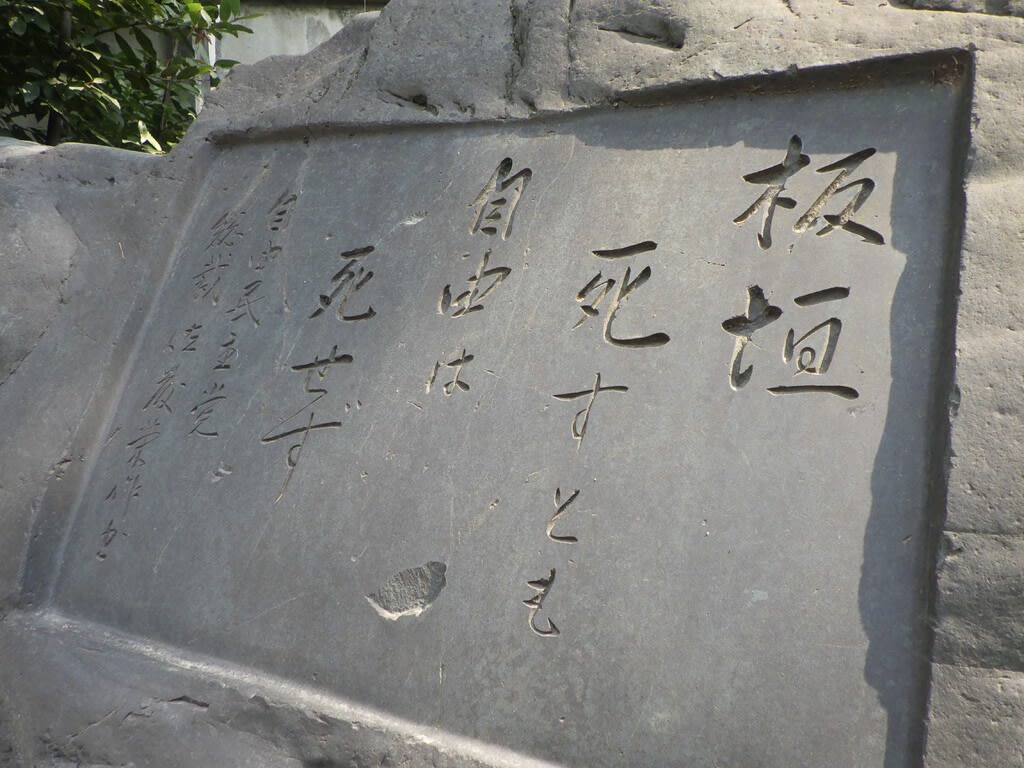

また、神社裏の品川区指定史跡である『板垣退助墓』を参拝。

板垣退助は、天保8年(1837)に土佐(高知県)で生まれた。 幕末に藩主 山内豊信(とよしげ)の側用人となるが、討幕運動や戊辰戦争(1868)に参加して功績をあげた。  明治7年(1874)に愛国公党を結成し、自由民権運動をおこした。明治 14年(1881)には自由党を結成して総裁となり、近代日本の政党の基礎を築いた。

明治7年(1874)に愛国公党を結成し、自由民権運動をおこした。明治 14年(1881)には自由党を結成して総裁となり、近代日本の政党の基礎を築いた。  翌年、岐阜遊説中に刺客に襲われたとき「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだ言葉は、当時の若者達を感激させ湧かせた。

翌年、岐阜遊説中に刺客に襲われたとき「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだ言葉は、当時の若者達を感激させ湧かせた。

東海寺 12:10 臨済宗大徳寺派の寺院、山号は「万松山(ばんしょうざん)」 寛永 15年(1638)に三代将軍 家光が『紫衣事件』で流罪となり、後に赦された沢庵和尚のために創建されたとのことです。

沢庵は「たくあん漬け」の考案者としても知られることから、東海寺はたくあん発祥の地といわれています。

かつては広大な寺域を有し、歴代将軍が鷹狩りの折など頻繁に訪れたといいます。 梵鐘は元禄5年(1692)の鋳造で、五代将軍 徳川綱吉の母、桂昌院が三代 家光の冥福を祈るために寄進したものだそうです。

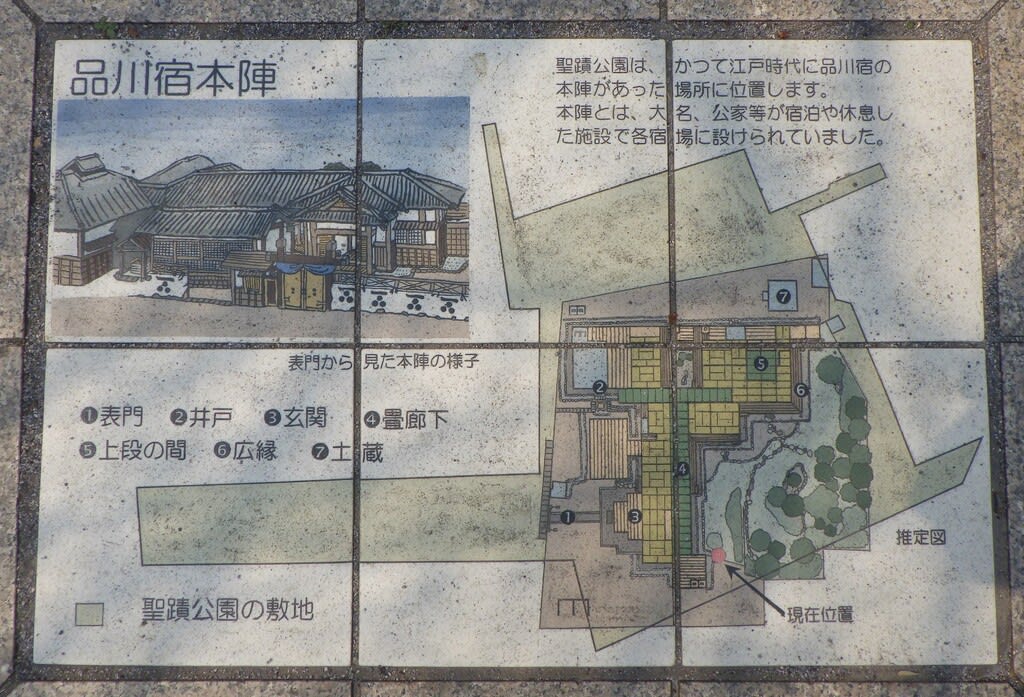

品川宿本陣跡 12:40 本陣とは、武将が戦場にいる時の本拠地のことですが、江戸時代になり寛永 12年(1635)に参勤交代が命じられると、大名が江戸と地元を行き来する際に宿泊する屋敷のことを「本陣」と呼ぶようになりました。

品川宿の本陣は、初め北品川宿と南品川宿に一軒ずつありましたが、南品川宿は早くに無くなり、江戸時代中期には北品川宿のみとなりました。 品川三宿(歩行新宿・北品川宿・南品川宿)のほぼ中央に位置し、参勤交代の諸大名や公家・門跡などの宿泊・休憩所となっていました。

寄木神社 12:50 創建年代は不明ですが、日本武尊の妃 弟橘媛(おとたちばなひめ)が自ら海に身を沈めて嵐を鎮めた際、船の残骸の木材が流れ着いたのを祀ったのが起源とされています。

その後、慶長年間(1598~1614)に創建され、猟師町の鎮守となり、荏原神社の末社となりました。 本殿の扉には名工 伊豆町八による漆喰鏝(こて)絵「鏝絵天鈿女命(あめのうずめのみこと)功績図」が描かれています。

作品は、漆喰を鏝で盛り上げて人物などの形に成形し、彩色して仕上げる鏝絵の技法によります。

荏原神社 13:05 和銅2年(709)奈良丹生(にう)川上神社より龍神、長元2年(1029)に神明宮、宝治元年(1247)に京都八坂神社より牛頭天王を勧請し「品川の龍神さま」として源氏、上杉、徳川等、多くの武家の信仰を受けたとのことです。

目黒川を渡り南品川宿に入ります。 当時の品川宿は目黒川を挟んで発展し、街道筋の土留めと目黒川の護岸を兼ねて石垣が組まれていました。

石材は千葉鋸山産の凝灰岩(房州石)であり、幕末から明治時代の加工と考えられているようです。  品川宿の護岸

品川宿の護岸  は、もともと伊豆半島産の安山岩(伊豆石)で構築されていましたが、江戸時代後期に房州石が加わるようになりました。

は、もともと伊豆半島産の安山岩(伊豆石)で構築されていましたが、江戸時代後期に房州石が加わるようになりました。  房州石は産地も近く、柔らかく切り出しやすい石質のため、次第に伊豆石に取って代わったようです。

房州石は産地も近く、柔らかく切り出しやすい石質のため、次第に伊豆石に取って代わったようです。

海に接していた品川宿の歴史を伝える貴重な文化財です。

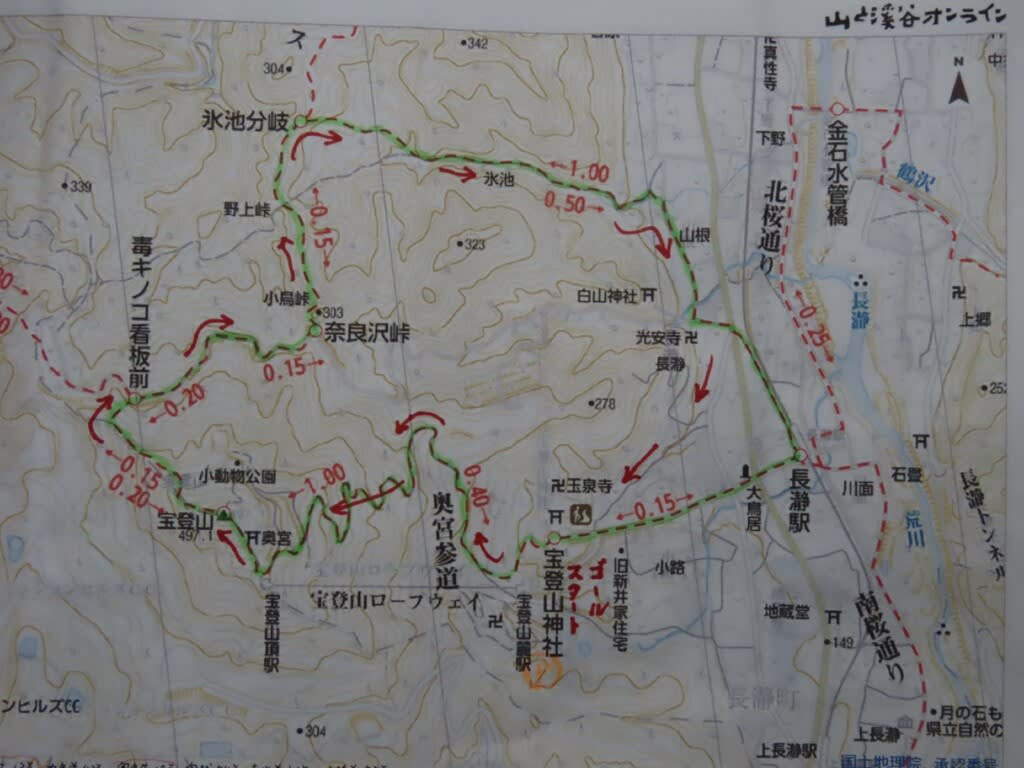

小休止をして9時 05分、次の高柄(たかつか)山へ

小休止をして9時 05分、次の高柄(たかつか)山へ 向かう。 上野原を7時50分に出発し、厳しく

向かう。 上野原を7時50分に出発し、厳しく 感じる所もありましたがアクセントになり、貸切の様なコースで静かな山歩きを楽しむことができました。

感じる所もありましたがアクセントになり、貸切の様なコースで静かな山歩きを楽しむことができました。

の分岐に出るが、高柄山へ向かうため分岐を南に下る。

の分岐に出るが、高柄山へ向かうため分岐を南に下る。

ビックリしたが、下りも急降下でトラロープがあるものの崩れやすい砂岩の岩で、細かく崩れた岩が滑りやすく

ビックリしたが、下りも急降下でトラロープがあるものの崩れやすい砂岩の岩で、細かく崩れた岩が滑りやすく 足元に注意しながら慎重に下った。

足元に注意しながら慎重に下った。

ゴルフ場を避けるために付け替えられた登山道で、小さなアップダウンを

ゴルフ場を避けるために付け替えられた登山道で、小さなアップダウンを 繰り返しながら右手に進む。

繰り返しながら右手に進む。

や、その後ろには奥多摩や高尾山方面の山々が望めた。

や、その後ろには奥多摩や高尾山方面の山々が望めた。

標高は低いけれど、山頂への登りは厳しく、とても長い時間に感じられた。

標高は低いけれど、山頂への登りは厳しく、とても長い時間に感じられた。

昼食を済ませ、千足峠に

昼食を済ませ、千足峠に 向かう。

向かう。

植林された北側斜面を下る。 下る途中で凛と背筋を伸ばしたミミガタテンナンショウが迎えてくれた。

植林された北側斜面を下る。 下る途中で凛と背筋を伸ばしたミミガタテンナンショウが迎えてくれた。

慎重に歩を進めた。

慎重に歩を進めた。

中央本線の四方津(しおつ)駅へ

中央本線の四方津(しおつ)駅へ

歩いていたので千足橋を渡って間もなく、急に

歩いていたので千足橋を渡って間もなく、急に  雨が降り出し慌てて四方津駅まで走った。到着、13時 10分。

雨が降り出し慌てて四方津駅まで走った。到着、13時 10分。

電車 13時 29分があり、ホームで小休止していたら何と晴れ

電車 13時 29分があり、ホームで小休止していたら何と晴れ 間が出て来た。

間が出て来た。

大月から下流は流路が地溝帯を通るため、深い谷と河岸段丘で特色づけられています。

大月から下流は流路が地溝帯を通るため、深い谷と河岸段丘で特色づけられています。

駐車場に7時 35分、到着。 15分で準備を済ませ出発。

駐車場に7時 35分、到着。 15分で準備を済ませ出発。  行っていたとのことです。

行っていたとのことです。

明治7年(1874)に愛国公党を結成し、自由民権運動をおこした。明治 14年(1881)には自由党を結成して総裁となり、近代日本の政党の基礎を築いた。

明治7年(1874)に愛国公党を結成し、自由民権運動をおこした。明治 14年(1881)には自由党を結成して総裁となり、近代日本の政党の基礎を築いた。

かたくりの里

かたくりの里

」と言っているように聞こえます。

」と言っているように聞こえます。

春の妖精

春の妖精 『アズマイチゲ』

『アズマイチゲ』

から解き放され、春の

から解き放され、春の 芽吹きは気持ち良いですね。 さあ歩きに

芽吹きは気持ち良いですね。 さあ歩きに

目指し、山頂広場のある鞍部へ下る。

目指し、山頂広場のある鞍部へ下る。

にした。

にした。  回復し、雨の予報がカッパを着ないで済み助かった。

回復し、雨の予報がカッパを着ないで済み助かった。

「野草の園」

「野草の園」 を見ながら戻るので、尾根を外れ左折して行く。

を見ながら戻るので、尾根を外れ左折して行く。

色々な花

色々な花 に巡り合えて、春の到来を感じながら歩くことができました。

に巡り合えて、春の到来を感じながら歩くことができました。

詠まれたという三毳山

詠まれたという三毳山

百名山にも選定されています。

百名山にも選定されています。

ピンクの花の美しさから

ピンクの花の美しさから 春の妖精

春の妖精

撮影をしたりと園の中で過ごしてから、三毳山の中岳を目指した。

撮影をしたりと園の中で過ごしてから、三毳山の中岳を目指した。

海水浴場

海水浴場

地福寺

地福寺

小嶋

小嶋

延台寺

延台寺

松本順謝恩碑 明治 18年(1885)軍医総監を退官した松本順は、「国民の健康増進と体力向上」のため照ヶ崎海岸に日本最初とされる海水浴場を開きました。

松本順謝恩碑 明治 18年(1885)軍医総監を退官した松本順は、「国民の健康増進と体力向上」のため照ヶ崎海岸に日本最初とされる海水浴場を開きました。 海水浴場には西洋の様に

海水浴場には西洋の様に 病院があるべきとして、海水浴客のために建てられた旅館「祷龍館

病院があるべきとして、海水浴客のために建てられた旅館「祷龍館

新島襄終焉の地 新島襄は明治 8年(1875)に同志社英学校(後の同志社大学)を設立した教育者であり宗教家です。 大学設立準備のため東奔西走中の明治 22年(1889)11月、心臓病を

新島襄終焉の地 新島襄は明治 8年(1875)に同志社英学校(後の同志社大学)を設立した教育者であり宗教家です。 大学設立準備のため東奔西走中の明治 22年(1889)11月、心臓病を

鴫立庵

鴫立庵

上方見附

上方見附

旧島崎藤村邸

旧島崎藤村邸

東海道松並木

東海道松並木

駿府城の歴史

駿府城の歴史

石垣の『刻印』

石垣の『刻印』

大空襲を受け、壊滅状態となりました。

大空襲を受け、壊滅状態となりました。

強く、花粉症の方でしょうか? マスクやゴーグルをつけ頑張って歩かれていました。

強く、花粉症の方でしょうか? マスクやゴーグルをつけ頑張って歩かれていました。

地震

地震

うらめしい声。 「いちま~い、にま~い・・・」でおなじみの

うらめしい声。 「いちま~い、にま~い・・・」でおなじみの

脇本陣や人馬の継立と飛脚業務を行った

脇本陣や人馬の継立と飛脚業務を行った 問屋場、幕府や領主の法令などを記した高札を掲げた

問屋場、幕府や領主の法令などを記した高札を掲げた

コンサート

コンサート

『Banda de Fnego』

『Banda de Fnego』

素晴らしい音色

素晴らしい音色

毒キノコの看板

毒キノコの看板

「箱根駅伝」

「箱根駅伝」