日曜日、 朝食を取りながらテレビを見て急に思い立ち、滝の氷瀑を見に行こうと決定。直ぐに準備を開始した。

朝食を取りながらテレビを見て急に思い立ち、滝の氷瀑を見に行こうと決定。直ぐに準備を開始した。

準備と言っても一寸したハイキングなので、防寒対策とアイゼン・ピッケルだけを用意した。 この時期は狭い渓谷に入ると日の落ちるのも早いので、急いで9時に出発した。

方向は山梨方面、走りながら目的地を探した。 写真撮影の時間も考慮しなくてはいけないので、西沢渓谷や尾白川渓谷では時間が足りない。 その時、何年か前の紅葉の時期に訪問した

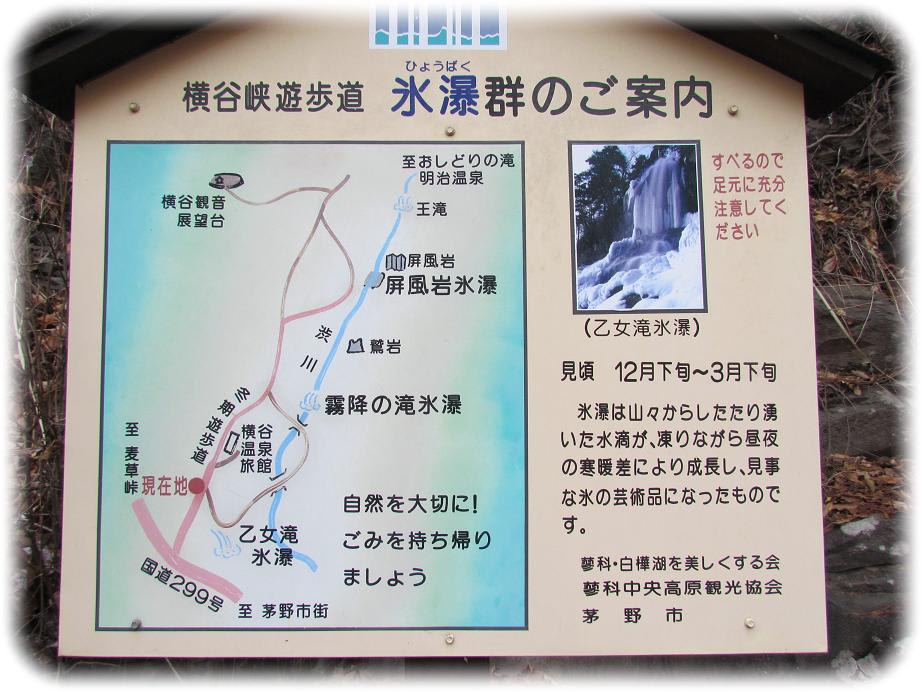

その時、何年か前の紅葉の時期に訪問した 『氷瀑群の案内』

『氷瀑群の案内』 を思い出し、そうだ蓼科の横谷渓谷が良いと決定。

を思い出し、そうだ蓼科の横谷渓谷が良いと決定。

蓼科までは距離があったけれど、渓谷自体は3時間もあれば往復できるので、直ぐカーナビを高速利用の最短距離に設定し一路目的地へ急いだ。

横谷峡入口の温泉街に12時半到着。 当地と違い道路以外は雪が沢山あり、気温は低く人がいない。 直ぐ出発の準備を開始し温泉街を抜け渓谷に取りついた。

横谷渓谷の川は渋川と言い距離は短いが登りがきつい。 この時期は例年では遅いけど、今年は少々寒さが長引いているので期間的に長く見られそうである。  歩き出してすぐ左手に木戸口神社が見え、過ぎた右手の所に横谷峡遊歩道への下り階段がある。その階段の降り切った所に最初の

歩き出してすぐ左手に木戸口神社が見え、過ぎた右手の所に横谷峡遊歩道への下り階段がある。その階段の降り切った所に最初の 乙女滝

乙女滝 である。 この滝の回りは凍り付いていたが、滝自体は普通に流れ落ちていた。

である。 この滝の回りは凍り付いていたが、滝自体は普通に流れ落ちていた。

そこからは渋川の右岸を上流に向かい徐々に高度を上げて行く。

今年は何度も降雪があったようで、遊歩道の表面は雪であるが踏み込むと下はガチガチの氷。 不用意に足を出すと、すってんころりんと一本取られそうな道であり、ピッケルで突き割りながら登り、帰りは安全を期してアイゼンを装着し確実に下った。

不用意に足を出すと、すってんころりんと一本取られそうな道であり、ピッケルで突き割りながら登り、帰りは安全を期してアイゼンを装着し確実に下った。

暖かい時期なら、一滴一滴の滴や小さな流れ、それに滝などは何気なく見過ごしてしまう事が多いけど、この冬に限っては「エッ 」とビックリするような感動を与えてくれるので、危険かなと思いつつ足が向いてしまいます。

」とビックリするような感動を与えてくれるので、危険かなと思いつつ足が向いてしまいます。

今回は名のある「乙女滝」・「霧降の滝」・「王滝」のどれも完全凍結はしていませんでした。時期が遅かったのかもしれません。

けど屏風岩の氷瀑は迫力があり素晴らしかった。  あと名も無い所の樹林が氷に包まれ、ドロリとしたアメーバが垂れ下がっているような感じの所も見られました。その氷はブルーでとても綺麗でした。

あと名も無い所の樹林が氷に包まれ、ドロリとしたアメーバが垂れ下がっているような感じの所も見られました。その氷はブルーでとても綺麗でした。

3月の中旬頃に平安神宮の大鳥居から神宮道、ねねの道、二年坂、三年坂を経由して清水寺までの

3月の中旬頃に平安神宮の大鳥居から神宮道、ねねの道、二年坂、三年坂を経由して清水寺までの

散策。 南大門付近で鹿煎餅をねだる、人に慣れ過ぎた鹿を避け、他の所で静かに遊んでいる鹿を遠くから眺めた。

散策。 南大門付近で鹿煎餅をねだる、人に慣れ過ぎた鹿を避け、他の所で静かに遊んでいる鹿を遠くから眺めた。

ここには国宝の四天王立像(持国天・増長天・広目天・多聞天)が安置され、見学してきましたが、今にも動き出しそうな躍動感があり、夜間拝観の薄暗い照明で見るのは怖いですね。

ここには国宝の四天王立像(持国天・増長天・広目天・多聞天)が安置され、見学してきましたが、今にも動き出しそうな躍動感があり、夜間拝観の薄暗い照明で見るのは怖いですね。  悪い奴を踏みつけた立像ですが、四天王とも高さが160cm以上あり、大きさから言っても怖いですよ。

悪い奴を踏みつけた立像ですが、四天王とも高さが160cm以上あり、大きさから言っても怖いですよ。

基本的な事で自分を怒るに怒れず、「味噌おでん」や「しあわせココア」など味わい帰途につきました。

基本的な事で自分を怒るに怒れず、「味噌おでん」や「しあわせココア」など味わい帰途につきました。

金堂 (飛鳥時代)

金堂 (飛鳥時代)

五重塔 (飛鳥時代)

五重塔 (飛鳥時代)

百済(くだら)

百済(くだら)

夢殿(奈良時代)

夢殿(奈良時代)  西暦601年に造営された斑鳩宮

西暦601年に造営された斑鳩宮

以来1330年を経過、この間、幾多の災害を受け、特に享禄元年(1528)の兵火で東塔(国宝・白鳳時代)を除いた諸堂が焼失し、また廃仏毀釈

以来1330年を経過、この間、幾多の災害を受け、特に享禄元年(1528)の兵火で東塔(国宝・白鳳時代)を除いた諸堂が焼失し、また廃仏毀釈

「一文字一文字心を込めて写経することは、仏像を刻むのと同じこと。本来もつ清浄な心を写経によって取り戻す」

「一文字一文字心を込めて写経することは、仏像を刻むのと同じこと。本来もつ清浄な心を写経によって取り戻す」

外は日差しがあれども、堂内は風通しが良く、凄く寒かった。

外は日差しがあれども、堂内は風通しが良く、凄く寒かった。

『東塔』は西塔同様に屋根を数えれば六重塔にみえますが、三重塔との事です。 これは各層それぞれに裳階

『東塔』は西塔同様に屋根を数えれば六重塔にみえますが、三重塔との事です。 これは各層それぞれに裳階 再建の西塔は少し高く36m。

再建の西塔は少し高く36m。

御本尊は釈迦牟尼仏

御本尊は釈迦牟尼仏

開創以来6百年の歴史をもつ関東屈指の霊場として知られ、境内の山林130町歩、老杉茂り霊気は満山に漲り、堂塔は30余棟に及ぶようです。

開創以来6百年の歴史をもつ関東屈指の霊場として知られ、境内の山林130町歩、老杉茂り霊気は満山に漲り、堂塔は30余棟に及ぶようです。

『福は内、福は内』

『福は内、福は内』

神社やお寺では、その年の干支生まれの年男・年女の方々が、集まった人々を前に豆まきを行ったりします。

神社やお寺では、その年の干支生まれの年男・年女の方々が、集まった人々を前に豆まきを行ったりします。