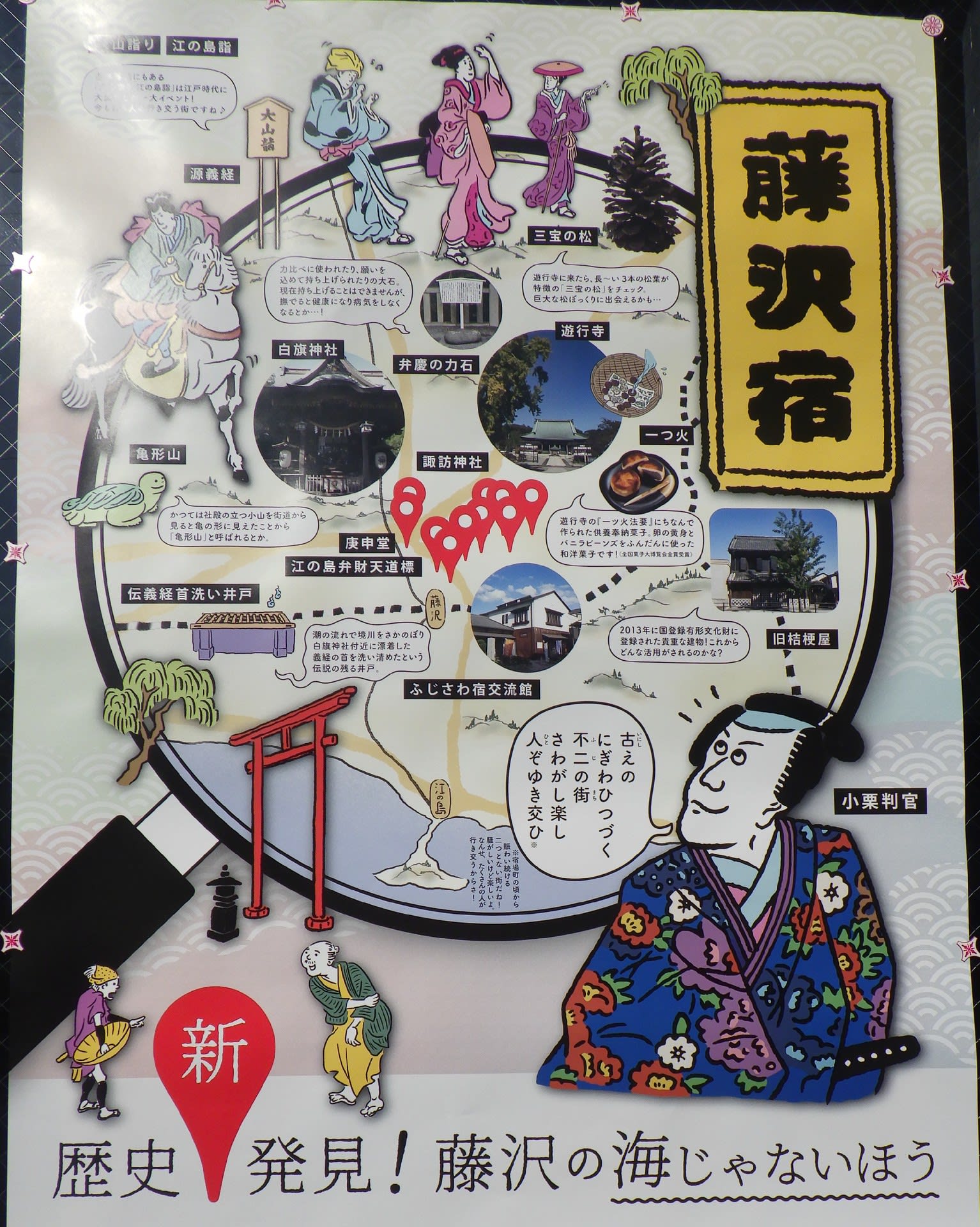

江戸日本橋を出発して6番目の宿場が  『藤沢宿』

『藤沢宿』 であります。 藤沢宿は日本橋から 12里半(49.1Km)、戸塚宿からは 2里(7.9Km)、次の平塚宿へは 3里半(13.7Km)の距離にありました。

であります。 藤沢宿は日本橋から 12里半(49.1Km)、戸塚宿からは 2里(7.9Km)、次の平塚宿へは 3里半(13.7Km)の距離にありました。

藤沢宿の規模は、江戸時代後期で人口 4,089人、家数 919軒、問屋場2ヶ所、本陣・脇本陣各1軒、旅籠 45軒であったと記録されています。

人口は多い方でしたが、旅籠の数では江戸を出た多くの旅人が 戸塚宿

戸塚宿 で宿泊するなどの立地上の理由もあって、比較的少ない方の宿場であったようです。

で宿泊するなどの立地上の理由もあって、比較的少ない方の宿場であったようです。

「東海道宿村大概帳」には、藤沢宿の名物を「大山詣で、江ノ島弁財天詣で」と記されていますが、江戸時代の藤沢宿の特色の一つは、多くの道が集まる場所であったこともあるようです。

メインの東海道を西へ、四ッ谷から北西に分かれる大山道(大山阿夫利神社・大山不動尊へ)、南へ下る江ノ島道(江ノ島神社へ)、遊行寺前で東へ向かう鎌倉道、北へ向かう八王子道(滝山街道)、北西に向かう厚木道などがあり、流通の中心地であった。

その様なことから、人々の往来や物資の集散も多く、鎌倉時代末期、室町時代の頃からは、時宗の総本山  『遊行寺』

『遊行寺』 の門前町としても発展してきました。

の門前町としても発展してきました。

その後、江戸時代中期以降は「大山道」や「江ノ島道」の分岐点として「大山詣り」や「江ノ島詣で」の旅人の拠点となり、一層の賑わいを見せることとなった様です。

藤沢駅を9時 20分、出発。 土曜日でもあり参加総数 84名、私は6班の 10人の皆さんと

藤沢駅を9時 20分、出発。 土曜日でもあり参加総数 84名、私は6班の 10人の皆さんと 歩いてきました。

歩いてきました。

庚申堂 9:36

庚申堂 9:36  堂内には江戸時代前期の作といわれる

堂内には江戸時代前期の作といわれる 青面金剛

青面金剛 が祀られており、60年に一度、庚申(かのえさる)の年に御開帳されます。 次の御開帳は、15年後の 2040年になるとのことです。

が祀られており、60年に一度、庚申(かのえさる)の年に御開帳されます。 次の御開帳は、15年後の 2040年になるとのことです。

庚申信仰は、十干十二支の組み合わせで 60日毎に廻って来る庚申の日に、その夜は眠らずに過ごして無病息災を願う信仰だそうです。

遊行寺坂東門前 9:54

遊行寺坂東門前 9:54  遊行寺坂は旧東海道で、お正月の恒例行事

遊行寺坂は旧東海道で、お正月の恒例行事  「箱根駅伝」

「箱根駅伝」 のルートになっています。

のルートになっています。

遊行寺総門  総門は黒く塗られた冠木門で「黒門」と称され、総門から山門迄のゆるい坂道は「いろは坂」といわれています。

総門は黒く塗られた冠木門で「黒門」と称され、総門から山門迄のゆるい坂道は「いろは坂」といわれています。

山門は銅屋根の仁王門でしたが、明治 13年(1880)の大火  で焼け、今は礎石が残るのみです。

で焼け、今は礎石が残るのみです。

遊行寺本堂  遊行寺と呼ばれる、この寺院の正式名称は

遊行寺と呼ばれる、この寺院の正式名称は  『藤澤山(とうたくさん)無量光院清浄(しょうじょう)光寺』

『藤澤山(とうたくさん)無量光院清浄(しょうじょう)光寺』 と称する時宗の総本山です。

と称する時宗の総本山です。 本堂には御本尊の

本堂には御本尊の 阿弥陀如来坐像

阿弥陀如来坐像 のほか、宗祖の一遍上人像、遊行4代呑海上人像などが安置されています。

のほか、宗祖の一遍上人像、遊行4代呑海上人像などが安置されています。

現在の建物は昭和 12年(1937)に再建されたもので、木造では関東随一の広さを誇り、最大で約 700人が座れるそうです。

本堂右手には、諸国行脚中の一遍上人像が見られます。

一遍上人は常住の寺を持たずに諸国各地への賦算の旅(遊行)を続けていたことから、一遍は遊行上人と呼ばれていました。

遊行寺中雀門  中雀門は安政6年(1859)に建立され、明治の大火で焼失を免れましたが、関東大震災の時には倒れはしましたが壊れなかったため、そのまま建て直されました。

中雀門は安政6年(1859)に建立され、明治の大火で焼失を免れましたが、関東大震災の時には倒れはしましたが壊れなかったため、そのまま建て直されました。

向唐門造りで側面の大棟に  「菊の御紋」

「菊の御紋」 と屋根の下に

と屋根の下に  「葵の紋」

「葵の紋」 が見られ、境内最古の建造物とのことです。

が見られ、境内最古の建造物とのことです。

ふじさわ宿交流館 10:28

ふじさわ宿交流館 10:28  藤沢宿は江戸時代には旧東海道の宿場町として、大山詣でや江ノ島詣でをする人々の交通の要衝として賑わいました。

藤沢宿は江戸時代には旧東海道の宿場町として、大山詣でや江ノ島詣でをする人々の交通の要衝として賑わいました。 交流館は藤沢の歴史や文化に触れ、人々が交流できる場として平成28年(2016)に開館しました。

交流館は藤沢の歴史や文化に触れ、人々が交流できる場として平成28年(2016)に開館しました。

遊行寺橋・高札場跡 10:35

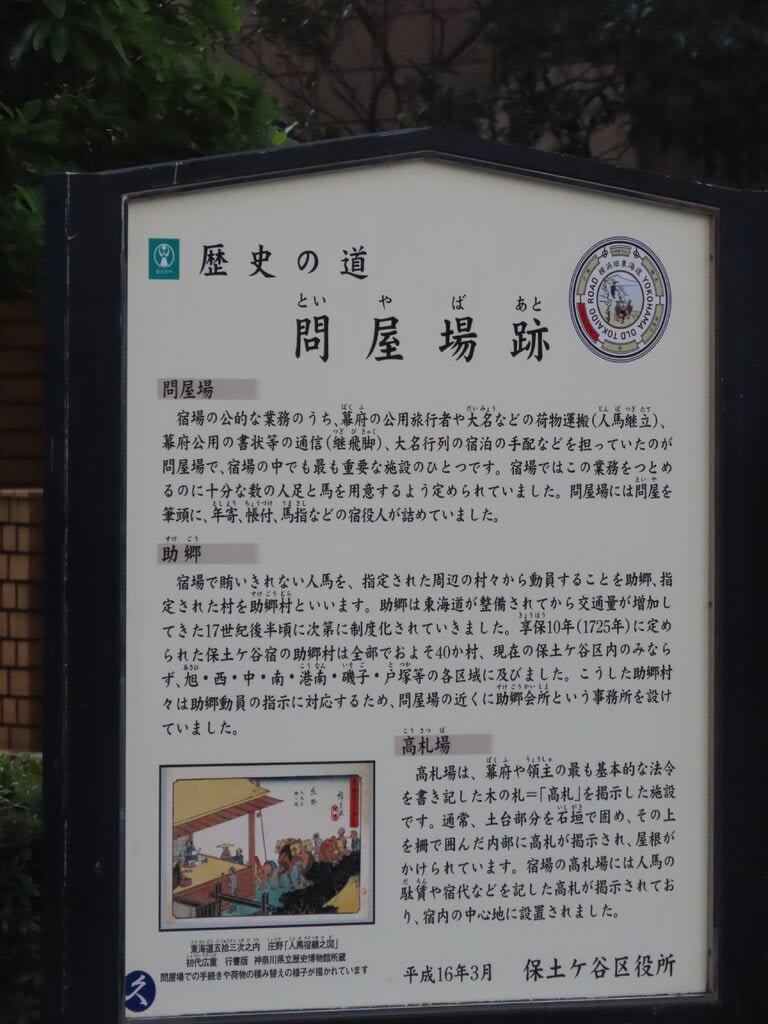

遊行寺橋・高札場跡 10:35  東海道は藤沢宿内の大鋸(だいぎり)橋(現在の遊行寺橋)で境川を渡ります。 橋のたもとには高札場がありました。

東海道は藤沢宿内の大鋸(だいぎり)橋(現在の遊行寺橋)で境川を渡ります。 橋のたもとには高札場がありました。

高札場とは、幕府や領主の命令などが木の板に書かれた「高札」を掲げる場所で、人通りが多い宿場の中心に置かれました。

江ノ島弁財天道標 10:51

江ノ島弁財天道標 10:51  江ノ島道に建てられた道標は江戸時代の検校(けんぎょう)杉山和一(1610~1694)の寄進によるものだそうです。

江ノ島道に建てられた道標は江戸時代の検校(けんぎょう)杉山和一(1610~1694)の寄進によるものだそうです。 杉山検校は江ノ島弁財天を信仰したおかげで管鍼術を会得し、徳川綱吉の病を治して幕府から優遇され、江戸、関東の盲官の最高位である惣録検校まで上り詰めました。

杉山検校は江ノ島弁財天を信仰したおかげで管鍼術を会得し、徳川綱吉の病を治して幕府から優遇され、江戸、関東の盲官の最高位である惣録検校まで上り詰めました。 終生、江ノ島神社への恩を忘れず、参詣の人々のために藤沢宿から江の島までの道案内に、道中 48基の道標を建てたと云われています。

終生、江ノ島神社への恩を忘れず、参詣の人々のために藤沢宿から江の島までの道案内に、道中 48基の道標を建てたと云われています。

現在、残っているのは 14基ですが、12基が藤沢市にあり市の重要文化財に指定されています。

義経首洗い井戸 11:12

義経首洗い井戸 11:12  文治5年(1189)源義経は奥州衣川で、頼った藤原一族に攻められ、敗れて自害しました。 その首は黒漆櫃に納められて鎌倉に送られ、腰越で首実検にかけられた後、そのまま浜に打ち捨てられたと云われています。

文治5年(1189)源義経は奥州衣川で、頼った藤原一族に攻められ、敗れて自害しました。 その首は黒漆櫃に納められて鎌倉に送られ、腰越で首実検にかけられた後、そのまま浜に打ち捨てられたと云われています。 言い伝えによれば、金色の亀によって境川を遡り藤沢に運ばれた義経の首は里人に拾われ、洗い清められ首塚に丁重に葬られたということです。

言い伝えによれば、金色の亀によって境川を遡り藤沢に運ばれた義経の首は里人に拾われ、洗い清められ首塚に丁重に葬られたということです。

養命寺 11:47

養命寺 11:47  引地山 養命寺といい、元亀元年(1570)に創建された曹洞宗の寺院です。 御本尊の

引地山 養命寺といい、元亀元年(1570)に創建された曹洞宗の寺院です。 御本尊の  木造薬師如来坐像(像高 90.5cm)

木造薬師如来坐像(像高 90.5cm) は鎌倉時代初期に造られたもので、運慶様式の作例とされ、昭和2年(1927)に国の重要文化財に指定されています。

は鎌倉時代初期に造られたもので、運慶様式の作例とされ、昭和2年(1927)に国の重要文化財に指定されています。 檜の寄木造・内削りで玉眼を入れ木肌に下地に布を貼って漆を塗った上に金箔を置いた作りになっています。

檜の寄木造・内削りで玉眼を入れ木肌に下地に布を貼って漆を塗った上に金箔を置いた作りになっています。 寺内の格子天井には 224面の天井絵は、とても美しいそうです。

寺内の格子天井には 224面の天井絵は、とても美しいそうです。

耕餘塾(こうよじゅく)跡 12:05

耕餘塾(こうよじゅく)跡 12:05  耕餘塾は明治5年(1872)、羽鳥村名主 13代目 三觜(みつはし)八郎右衛門佐次郎が教育普及のため、小笠原東陽を招いて開いた郷学校の読書院(とくしょいん)に始まるようです。 東陽(1830~1887)は美作国(岡山県)勝山藩士 小笠原忠良の三男として生まれ、26歳で昌平坂学問所に入り儒学を修め、池上本門寺で僧たちに漢学を教えていた所、三觜右衛門によって藤沢に招聘され、廃寺となっていた徳昌院の跡地に読書院を開きました。

耕餘塾は明治5年(1872)、羽鳥村名主 13代目 三觜(みつはし)八郎右衛門佐次郎が教育普及のため、小笠原東陽を招いて開いた郷学校の読書院(とくしょいん)に始まるようです。 東陽(1830~1887)は美作国(岡山県)勝山藩士 小笠原忠良の三男として生まれ、26歳で昌平坂学問所に入り儒学を修め、池上本門寺で僧たちに漢学を教えていた所、三觜右衛門によって藤沢に招聘され、廃寺となっていた徳昌院の跡地に読書院を開きました。

学制布告で羽鳥学校と改称しましたが、東陽は羽鳥学校とは別に読書院を残し独自の教育を続けました。 こちらの塾からは、吉田茂(総理大臣)、平野友輔(衆議院議員)、鈴木三郎助(味の素創業者)ら政界・実業界で活躍した多くの人材を輩出しました。

こちらの塾からは、吉田茂(総理大臣)、平野友輔(衆議院議員)、鈴木三郎助(味の素創業者)ら政界・実業界で活躍した多くの人材を輩出しました。

第45代内閣総理大臣 吉田茂 味の素創業者 鈴木三郎助 衆議院議員 平野友輔

このため、幕府は戸塚宿に対して「伝馬御用を果たさず届け出もせず勝手に街道稼ぎをするのは不都合」と通達を出しました。

このため、幕府は戸塚宿に対して「伝馬御用を果たさず届け出もせず勝手に街道稼ぎをするのは不都合」と通達を出しました。

競馬場ができました。

競馬場ができました。

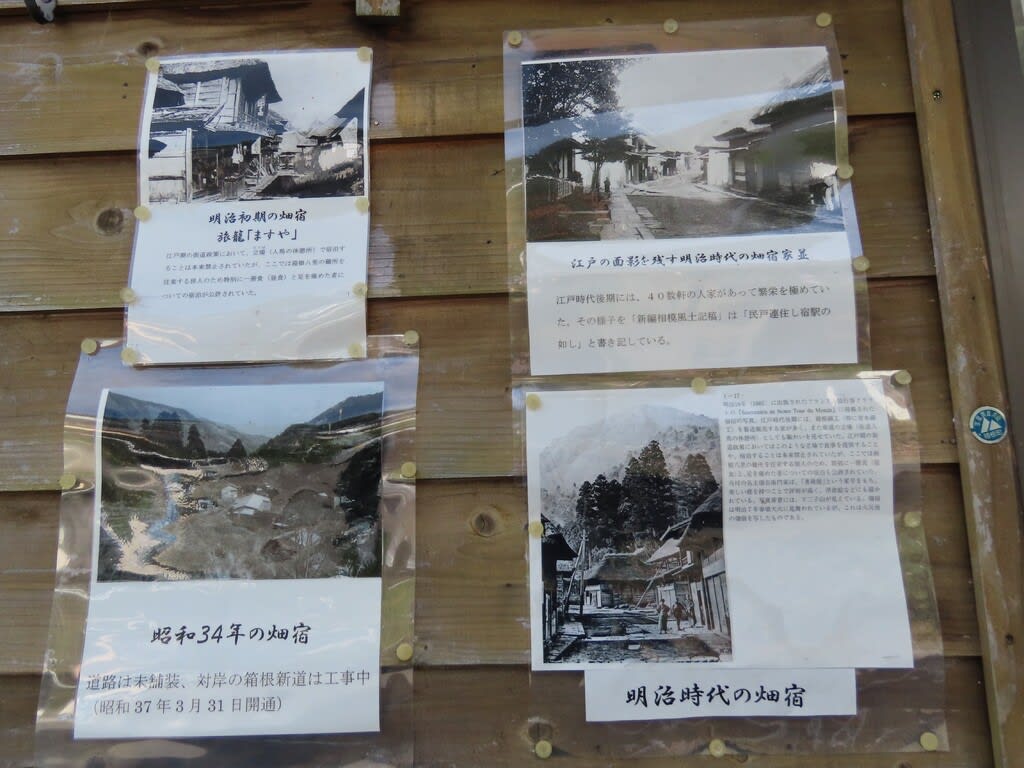

は旅籠屋で、旅籠屋の軒先には講中の名前を書いた講中札が何枚も吊り下がっています。

は旅籠屋で、旅籠屋の軒先には講中の名前を書いた講中札が何枚も吊り下がっています。 この札は、この旅籠屋が講仲間や旅人が安心して泊まれる特約旅館であることを示しているのだそうです。

この札は、この旅籠屋が講仲間や旅人が安心して泊まれる特約旅館であることを示しているのだそうです。

夜明け前に日本橋を出発し、一日歩いてここで宿をとるのが定番であった。 大山道・鎌倉往還との分岐点でもあり、当時は大変に賑わっていた所のようです。

夜明け前に日本橋を出発し、一日歩いてここで宿をとるのが定番であった。 大山道・鎌倉往還との分岐点でもあり、当時は大変に賑わっていた所のようです。

巡りでお参りされる布袋尊

巡りでお参りされる布袋尊

『お札まき』

『お札まき』 団扇

団扇

今は拡幅、舗装されて割合緩やかな坂になっていますが、昔は急坂で荷車、牛馬車などは真っ直ぐには登れず、車の後押しを商売とする人に助けられ蛇行しながら登っていたそうです。

今は拡幅、舗装されて割合緩やかな坂になっていますが、昔は急坂で荷車、牛馬車などは真っ直ぐには登れず、車の後押しを商売とする人に助けられ蛇行しながら登っていたそうです。

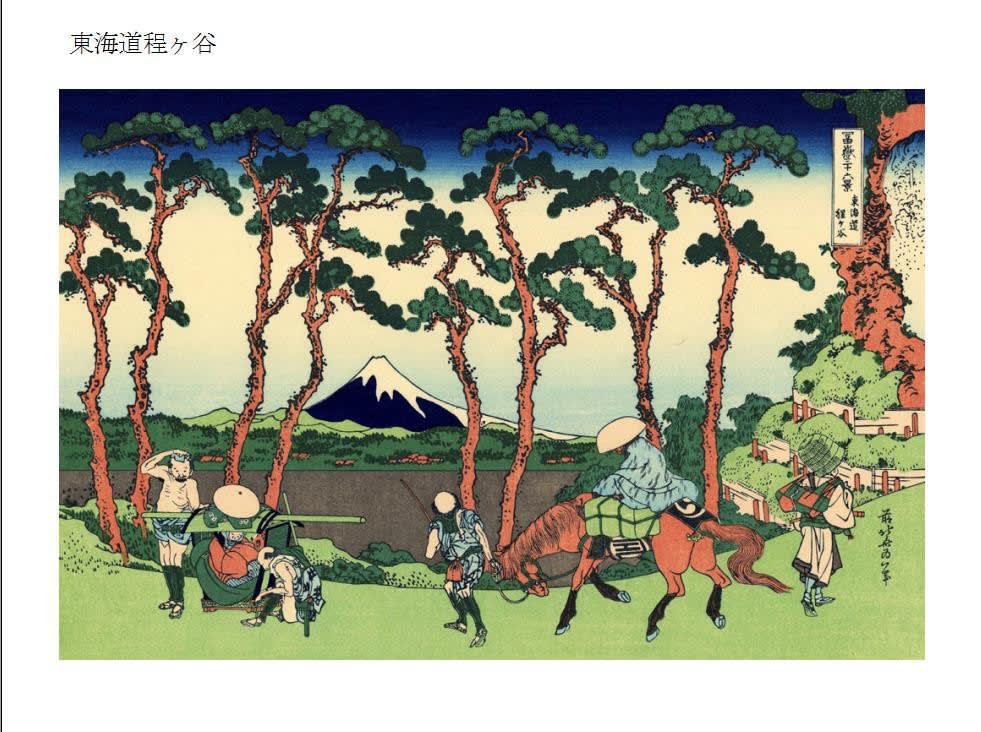

大坂上の松並木 12:27 天気の

大坂上の松並木 12:27 天気の 良い日、汗を拭き拭き2つの坂を登り切ると松並木の続く道で、その合間から富士山が見える

良い日、汗を拭き拭き2つの坂を登り切ると松並木の続く道で、その合間から富士山が見える 素晴らしい景色は多くの浮世絵の画題となりました。

素晴らしい景色は多くの浮世絵の画題となりました。

『保土ヶ谷宿』

『保土ヶ谷宿』

帷子

帷子

寺子屋があり、明治6年(1873)に保土ヶ谷小学校の分校となったとのことです。

寺子屋があり、明治6年(1873)に保土ヶ谷小学校の分校となったとのことです。

井戸の水

井戸の水

と書かれるほどに傾斜のきつい大変な急坂で、民家もなく道の左右は鬱蒼として松の老木が立ち並んでいたといいます。

と書かれるほどに傾斜のきつい大変な急坂で、民家もなく道の左右は鬱蒼として松の老木が立ち並んでいたといいます。

を食べながら疲れを癒した

を食べながら疲れを癒した 所の様です。

所の様です。

讃美歌

讃美歌

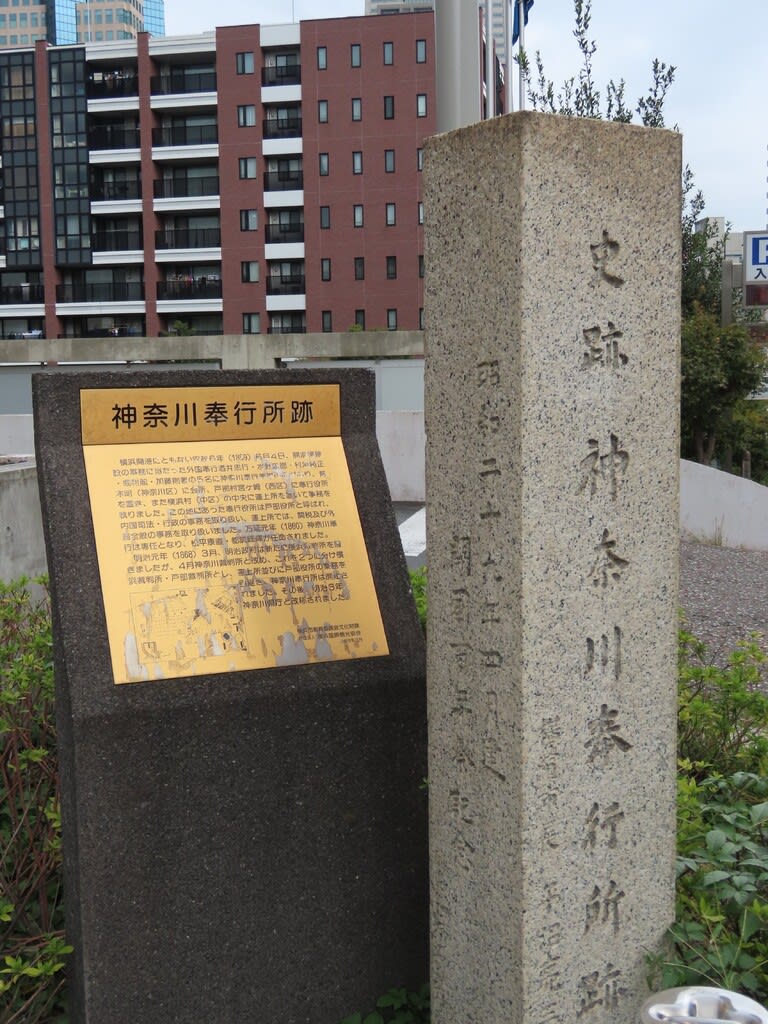

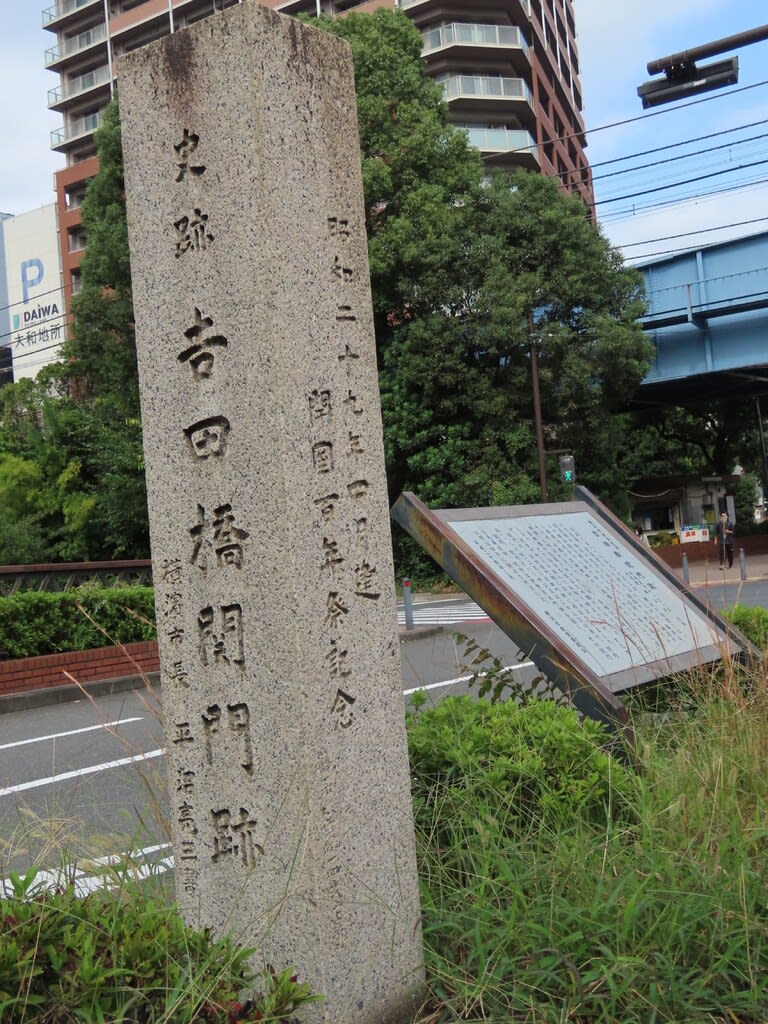

イギリス総領事オールコックから浪士取り締まりのため関門設置の要求があり、これを受けて幕府は神奈川台などに関門7ヶ所、見張り番所 10ヶ所を設置しました。

イギリス総領事オールコックから浪士取り締まりのため関門設置の要求があり、これを受けて幕府は神奈川台などに関門7ヶ所、見張り番所 10ヶ所を設置しました。 関門には木戸門・面番所があり、同心、足軽を配置して警戒に当たらせていたといいます。

関門には木戸門・面番所があり、同心、足軽を配置して警戒に当たらせていたといいます。

休憩。

休憩。

鉄道が開業しますが、横浜の駅は

鉄道が開業しますが、横浜の駅は  海運との接続を考慮し、港に近い現在の桜木町駅の位置に設置されました。(初代横浜駅) その後、国府津駅まで路線が延伸され線路配置はスイッチバック構造になり、横浜駅には貨物が滞留し短絡線を設置するも解決に至らず、

海運との接続を考慮し、港に近い現在の桜木町駅の位置に設置されました。(初代横浜駅) その後、国府津駅まで路線が延伸され線路配置はスイッチバック構造になり、横浜駅には貨物が滞留し短絡線を設置するも解決に至らず、

海に面した

海に面した

街を抜けて県道に出た。 県道は狭く、意外と車が多いので、気にしながら登る。

街を抜けて県道に出た。 県道は狭く、意外と車が多いので、気にしながら登る。 途中、正眼寺に寄り仇討ちで有名な曽我兄弟の菩薩供養の堂宇「曽我堂」を参拝したりとノンビリ進んだ。

途中、正眼寺に寄り仇討ちで有名な曽我兄弟の菩薩供養の堂宇「曽我堂」を参拝したりとノンビリ進んだ。

防いでくれる格好の休息

防いでくれる格好の休息

と感じ、疲れが飛ぶ。

と感じ、疲れが飛ぶ。

が出て来るので、必死に

が出て来るので、必死に 歩いたつもりなのですが浜石岳で見た時よりも、雲が煙の様に流れていました。

歩いたつもりなのですが浜石岳で見た時よりも、雲が煙の様に流れていました。

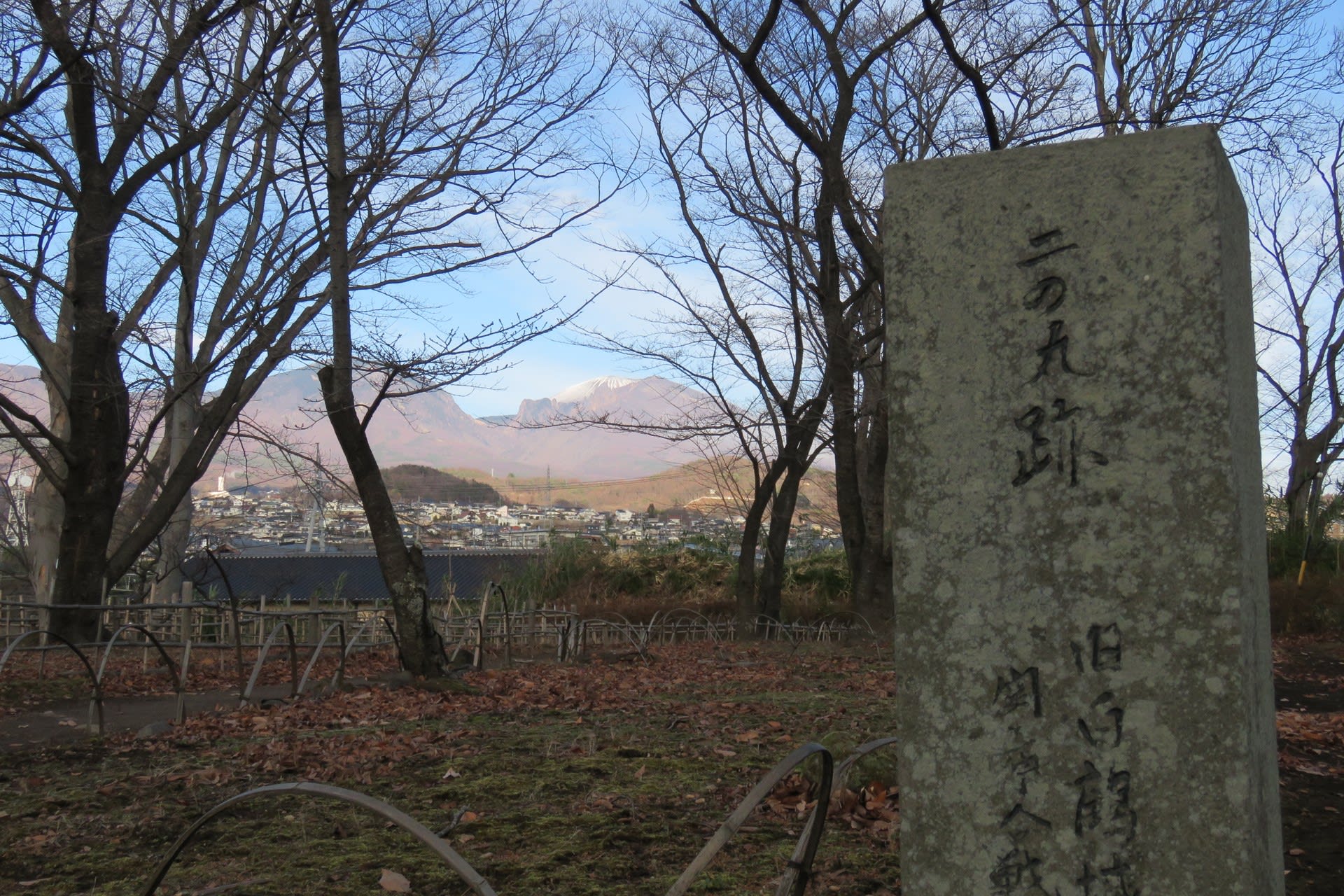

本丸東堀は発掘調査の結果、幅 20m以上の規模を持つ水堀で現在よりも5m以上深さがあったようです。

本丸東堀は発掘調査の結果、幅 20m以上の規模を持つ水堀で現在よりも5m以上深さがあったようです。

桜

桜

古城のほとり 雲白く 遊子悲しむ

古城のほとり 雲白く 遊子悲しむ

若草も

若草も

麦の色

麦の色

岸近き

岸近き 濁れる飲みて

濁れる飲みて

早春

早春 と、野に満つる香は見当たらない。その早すぎる春を悲しんでいる。

と、野に満つる香は見当たらない。その早すぎる春を悲しんでいる。 青春の終わりを渋く味わうための詩のようです。

青春の終わりを渋く味わうための詩のようです。

結婚、小諸町馬場裏に新家庭をもった。

結婚、小諸町馬場裏に新家庭をもった。

明治 34年 8月、詩集

明治 34年 8月、詩集

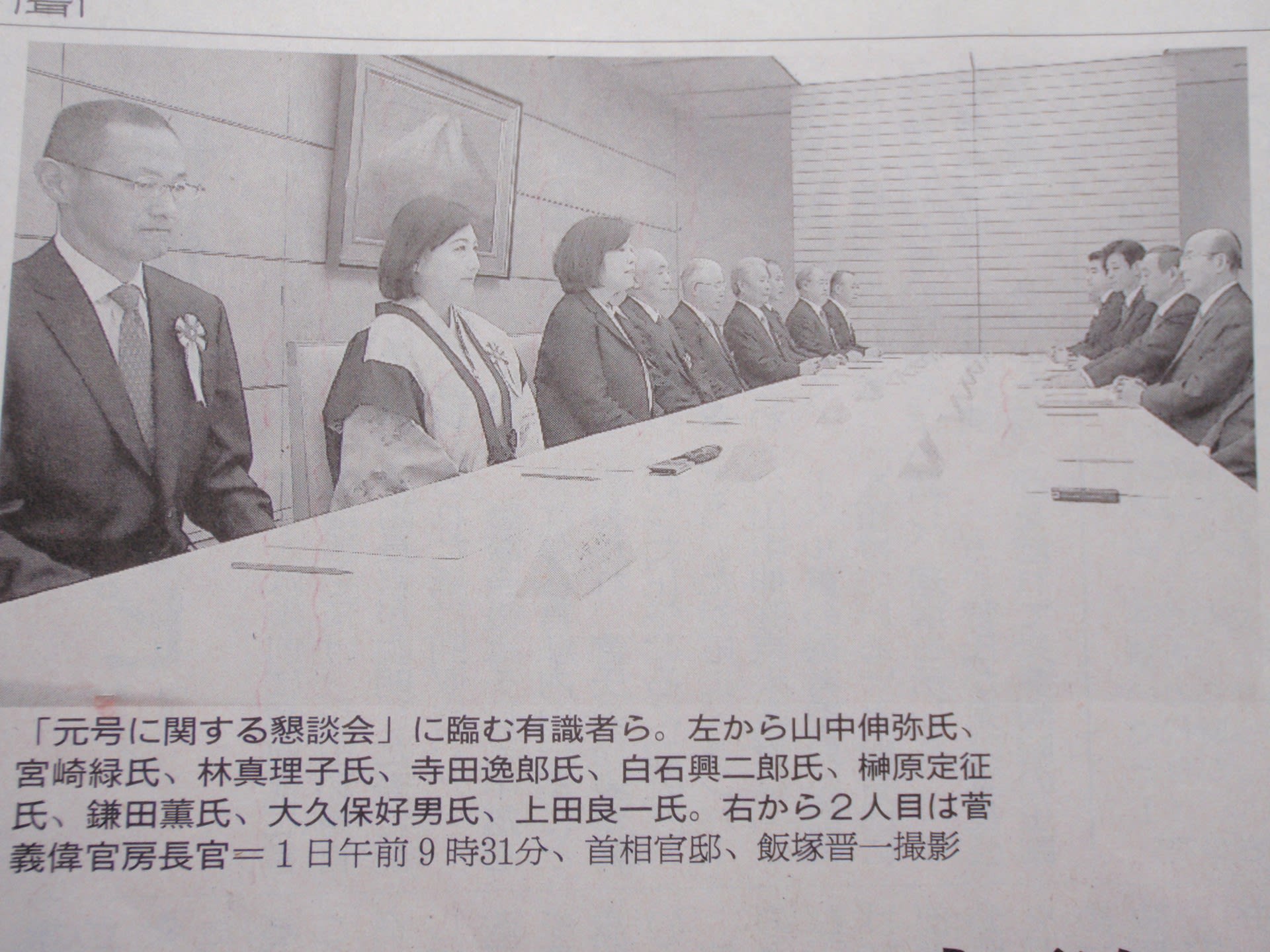

また、政府は発表前に新元号が漏れないよう神経をとがらせ、会議室内の盗聴を防ぐため机の裏や植木の中まで確認し、有識者や閣僚らから携帯電話を預かることまでしたようです。

また、政府は発表前に新元号が漏れないよう神経をとがらせ、会議室内の盗聴を防ぐため机の裏や植木の中まで確認し、有識者や閣僚らから携帯電話を預かることまでしたようです。