ぐんま百名山

ぐんま百名山 上州『子持山』

上州『子持山』 〈こもちやま:1,296m〉を歩いて

〈こもちやま:1,296m〉を歩いて 来ました。

来ました。

赤城山と榛名山の中間に聳える上州の

赤城山と榛名山の中間に聳える上州の 名峰。 岩脈にそそり立つ獅子岩や屏風岩などの奇岩は古い火山の名残りで見どころ満載でした。

名峰。 岩脈にそそり立つ獅子岩や屏風岩などの奇岩は古い火山の名残りで見どころ満載でした。 ただ、午後から雷

ただ、午後から雷 予報もあり、曇天

予報もあり、曇天 で遠望が利かなかったことが残念でした。

で遠望が利かなかったことが残念でした。

関越自動車道の渋川・伊香保ICを 9時 10分に

降り、県立ぐんま天文台

降り、県立ぐんま天文台 駐車場に 9時 45分 到着。 到着時は好天

駐車場に 9時 45分 到着。 到着時は好天 で、陽光が強く暑さ対策の準備も行い、9時 55分

で、陽光が強く暑さ対策の準備も行い、9時 55分 出発。

出発。

駐車場から天文台までは、木枠で整備された遊歩道を登り、

駐車場から天文台までは、木枠で整備された遊歩道を登り、

15分ほどで「県立ぐんま

15分ほどで「県立ぐんま 天文台」に到着した。

天文台」に到着した。

こちらの群馬県では、1993年(平成 5年)10月に人口が 200万人に達したこと と、1994年に日本初の女性宇宙飛行士

と、1994年に日本初の女性宇宙飛行士 『向井千秋』

『向井千秋』 さん(群馬県出身)が宇宙に飛び立ったことなどを記念して、後世に残る有形の文化資産として、この天文台が建設されたとのことです。

さん(群馬県出身)が宇宙に飛び立ったことなどを記念して、後世に残る有形の文化資産として、この天文台が建設されたとのことです。

ここでは晴れていたので、雪をかぶった谷川岳 や平標山などが確認できました。 10時 20分出発。 林道を下り、子持山登山口を 10時 35分

や平標山などが確認できました。 10時 20分出発。 林道を下り、子持山登山口を 10時 35分 通過。

通過。

この先からダラダラした林道を登り、11時 35分に林道が終わり、やっと登山を感じさせる登山道に取り付いた。

この先からダラダラした林道を登り、11時 35分に林道が終わり、やっと登山を感じさせる登山道に取り付いた。 尾根に出るまで15分ほどであったが、直登の登山道で厳しく

尾根に出るまで15分ほどであったが、直登の登山道で厳しく 、皆さんの様子を伺いながら先頭を

、皆さんの様子を伺いながら先頭を 引っ張った。11時 55分尾根に出て小休止。

引っ張った。11時 55分尾根に出て小休止。

尾根から先は水平道となり楽であったが、子持山

尾根から先は水平道となり楽であったが、子持山 山頂へのひと踏ん張りも皆さん頑張り、全員 12時 20分登頂した。

山頂へのひと踏ん張りも皆さん頑張り、全員 12時 20分登頂した。 ゆっくり昼食とし、その間も雨や雷の心配は感じられなかった。

ゆっくり昼食とし、その間も雨や雷の心配は感じられなかった。

子持山は那須火山帯に属し、火山活動を始めたのは第四期の中ごろ(50~60万年前)だそうです。 獅子岩と呼ばれる火山岩頸(がんけい)を中心に長い間噴火を繰り返し、噴火した溶岩や火山礫などが積み重なって富士山型の成層火山がつくられたようです。

獅子岩と呼ばれる火山岩頸(がんけい)を中心に長い間噴火を繰り返し、噴火した溶岩や火山礫などが積み重なって富士山型の成層火山がつくられたようです。

この間、何回かにわたって岩脈が貫入し、噴火活動の末期に大爆発が起こり、山頂部分が吹き飛ばされ、そこに小さなカルデラができたのだそうです。 発生した泥流は南に流れ、扇状地が形成され、カルデラの中にできた中央火口丘が現在の山頂(1,296m)とのことです。

発生した泥流は南に流れ、扇状地が形成され、カルデラの中にできた中央火口丘が現在の山頂(1,296m)とのことです。

山頂でノンビリし 12時 40分、次の柳木ヶ峯から獅子岩に向けて 出発した。 柳木ヶ峯迄の下りは普通の山の下りとさほど変わらない道であったが、獅子岩に近づくにつれ岩や木の根が張り出した気の抜けない道に変わった。

出発した。 柳木ヶ峯迄の下りは普通の山の下りとさほど変わらない道であったが、獅子岩に近づくにつれ岩や木の根が張り出した気の抜けない道に変わった。 特に下山路では事故の発生率が高いので、皆さん相互に声を掛け合い慎重に下った。

特に下山路では事故の発生率が高いので、皆さん相互に声を掛け合い慎重に下った。

段々、獅子岩が近づいて来ると、「エッ あの山頂に立てるの

あの山頂に立てるの  」と皆さんが声を上げた。

」と皆さんが声を上げた。

足元の岩に注意しながら獅子岩の直下に進み、大岩に取り付く前、深呼吸の小休止を取った。

目の前にガッチリした鉄製のハシゴが見える。 その上には 2本の大きな鎖が取り付けられている。

その上には 2本の大きな鎖が取り付けられている。

皆さんを獅子岩の頂部に上がって頂くため、スタッフが上部、中間部、下部に取り付き、皆さんをサポートした。

高さ約 100mの円筒形の岩の塔が獅子岩で、そこに立ち皆さん大感激でした。

高さ約 100mの円筒形の岩の塔が獅子岩で、そこに立ち皆さん大感激でした。

火道に詰まっていたマグマが冷え、激しい浸食に打ち勝って残された火山岩頸です。 火道というのは地下深くから火口まで、マグマやガスの通路になったパイプ状の細長い穴のことです。

火道というのは地下深くから火口まで、マグマやガスの通路になったパイプ状の細長い穴のことです。  獅子岩を中心としてほぼ放射状に走る岩脈は火山岩頸と共に日本で最も素晴らしいものの一つと言われています。

獅子岩を中心としてほぼ放射状に走る岩脈は火山岩頸と共に日本で最も素晴らしいものの一つと言われています。

獅子岩の岩頭で15分ほど周りの景色を楽しみ 13時 55分、下山 開始。 登り以上に危険な岩場の下り

開始。 登り以上に危険な岩場の下り を、万全のサポート体制にて安全に下って頂いた。 岩場を過ぎると皆さんの気分も大分楽になったようで、色々

を、万全のサポート体制にて安全に下って頂いた。 岩場を過ぎると皆さんの気分も大分楽になったようで、色々 花の名前が飛び交っていた。

花の名前が飛び交っていた。

大分下って見上げる岩峰、あんな所まで行ったんだねと皆さん感慨深げであった。 30分ほど下ったら固い安山岩が長い間の浸食にたえて出来上がったという「屏風岩」が目に入った。14時 25分。

30分ほど下ったら固い安山岩が長い間の浸食にたえて出来上がったという「屏風岩」が目に入った。14時 25分。

15時には屏風岩直下の子持神社奥ノ院に着いた。 役の行者石像も見られました。

役の行者石像も見られました。

15時半には全員無事 下山しましたが、下山途中も沢筋で変化のある柱状節理を見ることができ、

下山しましたが、下山途中も沢筋で変化のある柱状節理を見ることができ、

火山でできた山の素晴らしさを見て来ました。

火山でできた山の素晴らしさを見て来ました。

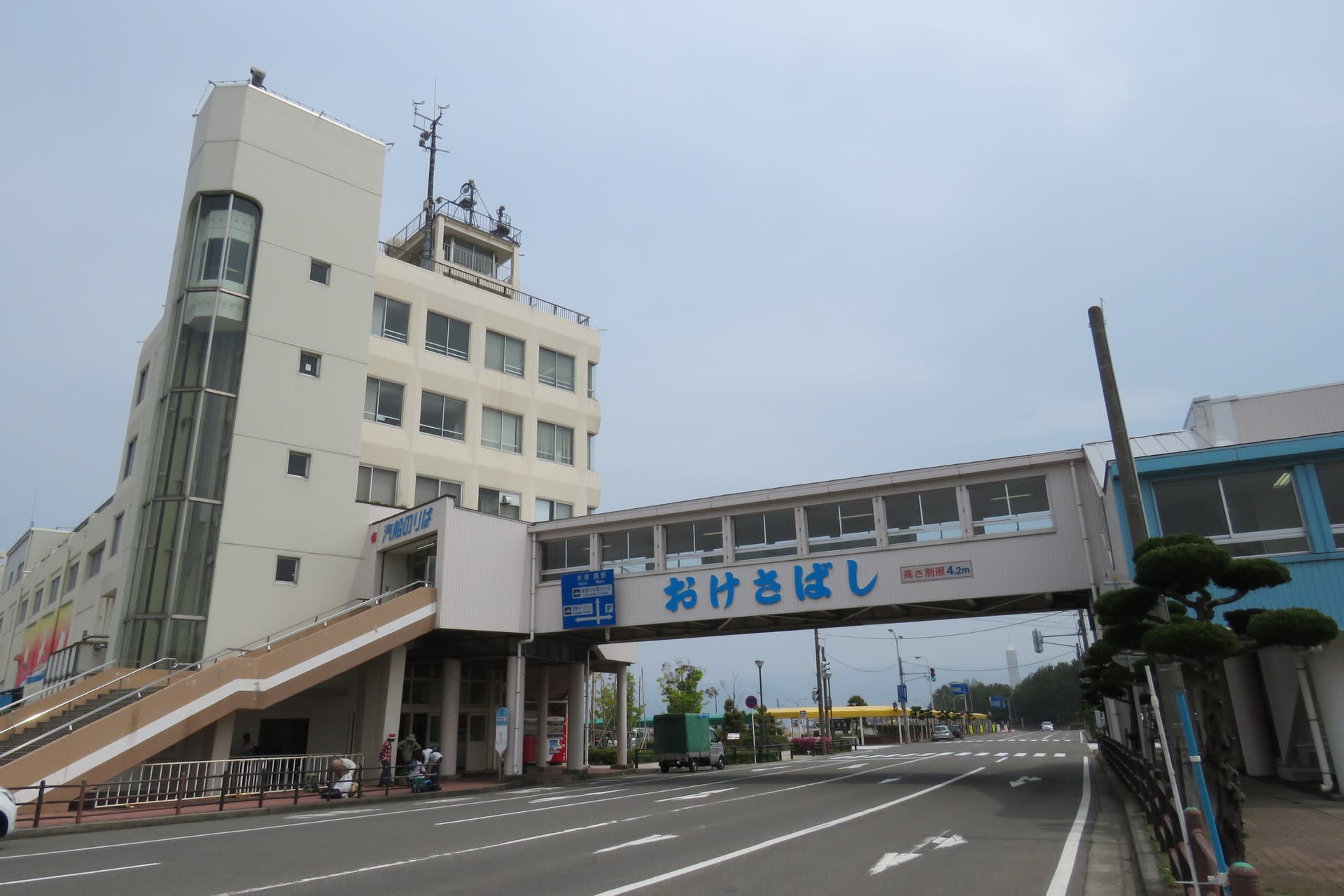

日本海

日本海 このような歴史背景から流人たちが伝えた「貴族文化」、奉行たちがもたらした「武家文化」、商人や船乗りたちが運んだ「町人文化」などが融合して特異な文化を織り成した島であります。

このような歴史背景から流人たちが伝えた「貴族文化」、奉行たちがもたらした「武家文化」、商人や船乗りたちが運んだ「町人文化」などが融合して特異な文化を織り成した島であります。 「おけさ丸」

「おけさ丸」 国道航路 350号(新潟~両津航路 67.2Km)を好天

国道航路 350号(新潟~両津航路 67.2Km)を好天

と登山準備を済ませ、13時出発。 今日の予定はドンデン高原一帯に咲き誇る

と登山準備を済ませ、13時出発。 今日の予定はドンデン高原一帯に咲き誇る の清々しさを満喫しながら体調作りのノンビリ

の清々しさを満喫しながら体調作りのノンビリ

元気です。

元気です。

を見て進み、金北縦走路入口着、15時 45分。5分休憩。

を見て進み、金北縦走路入口着、15時 45分。5分休憩。

など草食動物がいないこともあり、山の中では雪解けから色とりどりの花が咲き乱れるとのことであります。

など草食動物がいないこともあり、山の中では雪解けから色とりどりの花が咲き乱れるとのことであります。 そんな事を含め、大佐渡

そんな事を含め、大佐渡

尾根で、低山にもかかわらず観察できる高山植物群、ブナ、ナナカマド、天然杉などの風や雪による扁形樹群、シバ草原、ザレ場など変化に富んだ

尾根で、低山にもかかわらず観察できる高山植物群、ブナ、ナナカマド、天然杉などの風や雪による扁形樹群、シバ草原、ザレ場など変化に富んだ

と呼び、緩やかな凸型をした斜面に位置するシバ草地は、過去の寒冷期

と呼び、緩やかな凸型をした斜面に位置するシバ草地は、過去の寒冷期 (氷期)に形成された周氷河斜面とのことです。 ドンデン山の名前の由来には諸説あるようですが、その一つに緩やかな山頂

(氷期)に形成された周氷河斜面とのことです。 ドンデン山の名前の由来には諸説あるようですが、その一つに緩やかな山頂

10分休憩。 明日挑戦する

10分休憩。 明日挑戦する 佐渡の最高峰「金北山」が見えた。

佐渡の最高峰「金北山」が見えた。

温泉に 17時 40分到着。お疲れ様でした。

温泉に 17時 40分到着。お疲れ様でした。

佐渡~へ

佐渡~へ 佐渡へ~と~

佐渡へ~と~ 朝食後、防雨対策を万全にして、フロント前に集合。 7時 40分に出発した。 両津の秋津

朝食後、防雨対策を万全にして、フロント前に集合。 7時 40分に出発した。 両津の秋津 皆さんの体調状況等を伝え、斎藤さんからは現在の縦走路の状況を教えて頂き、金北山

皆さんの体調状況等を伝え、斎藤さんからは現在の縦走路の状況を教えて頂き、金北山 判らなかったら金北山山頂で待機していて下さいと忠告を頂いた。

判らなかったら金北山山頂で待機していて下さいと忠告を頂いた。 斎藤さんには白雲台交流センター駐車場まで皆さんの先頭を引っ張って頂く依頼をし、私達は下山場所の白雲台へ車を回した。

斎藤さんには白雲台交流センター駐車場まで皆さんの先頭を引っ張って頂く依頼をし、私達は下山場所の白雲台へ車を回した。

標高が高いこともあり、ガス

標高が高いこともあり、ガス

山頂から皆さんが登ってくるマトネ

山頂から皆さんが登ってくるマトネ ショウジョウバカマ

ショウジョウバカマ

歩きながらお喋り

歩きながらお喋り をしているし

をしているし 「枝の跳ね返り注意」

「枝の跳ね返り注意」 「頭注意」

「頭注意」 をものともしない皆さんは元気です。

をものともしない皆さんは元気です。

しないよう、ガイドさんとスタッフで先頭に出て足場の確保をした。

しないよう、ガイドさんとスタッフで先頭に出て足場の確保をした。

山頂から車の待つ白雲台までの防衛省管理道路が、危険個所がないだけに、皆さんホッ

山頂から車の待つ白雲台までの防衛省管理道路が、危険個所がないだけに、皆さんホッ になってしまいましたが、昨日が嘘のような好天

になってしまいましたが、昨日が嘘のような好天

「北沢浮遊選鉱場」

「北沢浮遊選鉱場」

次に京町通りへ、金銀山が盛んだった頃の繁華街で、佐渡金銀山と佐渡奉行所を結んだ当時のメイン

次に京町通りへ、金銀山が盛んだった頃の繁華街で、佐渡金銀山と佐渡奉行所を結んだ当時のメイン

そこに昭和 29年に開設され、昭和 47年まで使用されていた旧相川拘置支所あり、

そこに昭和 29年に開設され、昭和 47年まで使用されていた旧相川拘置支所あり、

支所前の住いの方が管理され運良く開けて下さり、事務所棟、炊事・倉庫棟、独居房棟の 3棟を見学して来ました。

支所前の住いの方が管理され運良く開けて下さり、事務所棟、炊事・倉庫棟、独居房棟の 3棟を見学して来ました。

各地から移り住んだ人であふれた鉱山町「相川」は

各地から移り住んだ人であふれた鉱山町「相川」は  栄華

栄華 を極め、佐渡で産出された

を極め、佐渡で産出された

江戸時代初期に、その頂部が人の手で掘り進められた露頭堀跡で、山を斧で割った

江戸時代初期に、その頂部が人の手で掘り進められた露頭堀跡で、山を斧で割った

昨日と違い、雨

昨日と違い、雨

折角の佐渡であり、特別天然記念物である

折角の佐渡であり、特別天然記念物である トキの学名は「ニッポニア・ニッポン」、ペリカン目:トキ科の中の一属一種に分類される鳥だそうです。 かつては日本中に生息していた鳥だが、20世紀前半に激減し

トキの学名は「ニッポニア・ニッポン」、ペリカン目:トキ科の中の一属一種に分類される鳥だそうです。 かつては日本中に生息していた鳥だが、20世紀前半に激減し 追伸

追伸 朝刊に「トキ保護センター」でトキの

朝刊に「トキ保護センター」でトキの ヒナ

ヒナ

沢山の思い出を胸に山行・観光が終了しました。

沢山の思い出を胸に山行・観光が終了しました。 お疲れ様でした。

お疲れ様でした。

さらに典型的な石灰岩地帯ということや冬期寒冷な季節風

さらに典型的な石灰岩地帯ということや冬期寒冷な季節風 お花畑が見られたり、古い山なので独自に進化した固有種が存在しており、国の天然記念物に指定されています。

お花畑が見られたり、古い山なので独自に進化した固有種が存在しており、国の天然記念物に指定されています。

広い駐車場で準備

広い駐車場で準備 運動後、9時05分

運動後、9時05分

西登山道コース、

西登山道コース、 中央登山道

中央登山道 東登山道コース)

東登山道コース)

長尾寺の伊吹山四ヶ寺となり、伊吹山信仰の拠点になりました。

長尾寺の伊吹山四ヶ寺となり、伊吹山信仰の拠点になりました。

猪や大蛇は、古来 みのりをもたらす神とされ、伊吹山の神は、山麓の田畑を潤す「水の神」だそうです。

猪や大蛇は、古来 みのりをもたらす神とされ、伊吹山の神は、山麓の田畑を潤す「水の神」だそうです。

また、この山

また、この山

萌え、多くの花たちが春を告げる最高のコースとのことで皆さんで頑張りました。 花好きの皆さんには堪えられないコースです。

萌え、多くの花たちが春を告げる最高のコースとのことで皆さんで頑張りました。 花好きの皆さんには堪えられないコースです。

この北尾根登山道というのは、滋賀県と岐阜県の県境になっており東草野地域

この北尾根登山道というのは、滋賀県と岐阜県の県境になっており東草野地域

を近江や関西から美濃へ移入した道であり、美濃の繭を吉槻で中継し、長浜へ運ぶ道であり、姉川沿いで収穫されたコウゾ

を近江や関西から美濃へ移入した道であり、美濃の繭を吉槻で中継し、長浜へ運ぶ道であり、姉川沿いで収穫されたコウゾ