冬のロウバイ

冬のロウバイ 、梅をはじめ季節の花が咲く信仰の山。 標高 500mに満たない低山ですが、秩父三社の一つ宝登山神社が鎮座する霊山であります。

、梅をはじめ季節の花が咲く信仰の山。 標高 500mに満たない低山ですが、秩父三社の一つ宝登山神社が鎮座する霊山であります。

山頂直下には花木が植えられ、特にこの時期ロウバイが黄色の花を咲かせ「もう直ぐ春ですね。」と知らせる様に迎えてくれる。

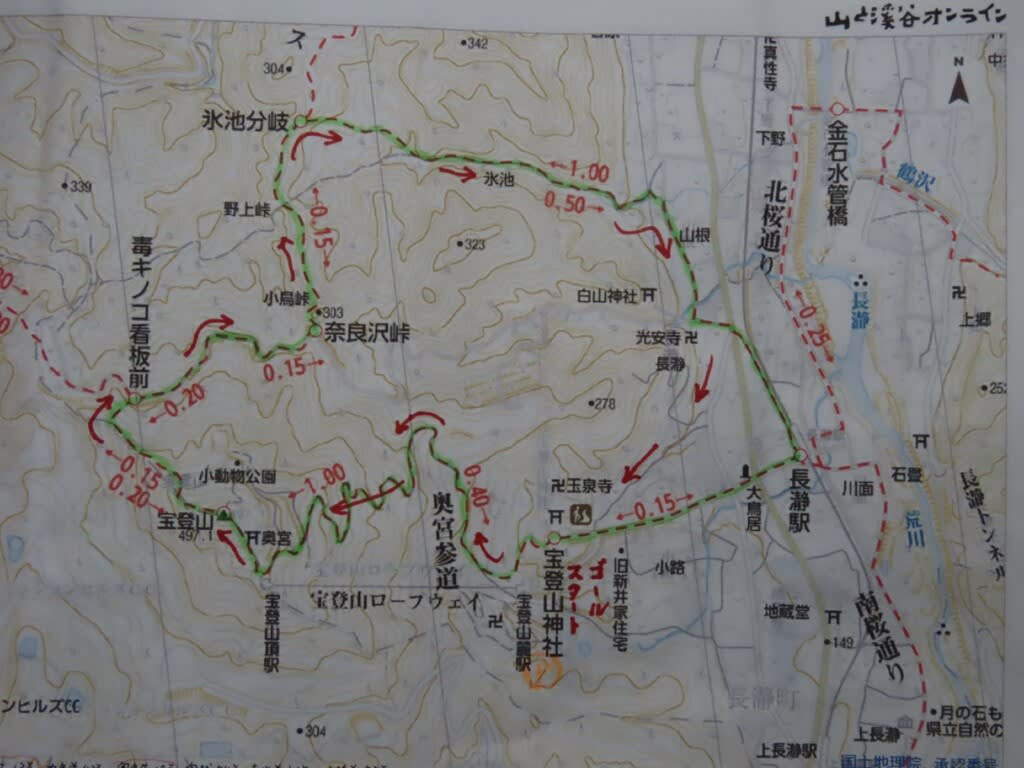

宝登山神社~表参道(奥宮参道)~宝登山~毒キノコ看板前(登山口)~奈良沢峠~氷池分岐~氷池~長瀞~宝登山神社の行程で歩いて 来ました。

来ました。

ロープウェイ山頂駅広場からも遠く秩父市の武甲山 (標高 1304m:石灰岩採掘が進む。)が望めた。

(標高 1304m:石灰岩採掘が進む。)が望めた。

穏やかな雑木の尾根道で、冬の 陽だまりが嬉しい

陽だまりが嬉しい  長瀞アルプス

長瀞アルプス をノンビリ下って来ました。

をノンビリ下って来ました。

宝登山山頂を9時 55分に出発。 北西に向けて

北西に向けて  関東ふれあいの道

関東ふれあいの道 を下る。

を下る。

山頂直下は急な長い木製階段を下る。 登る方のことを思うと非常に厳しい登りである。

登る方のことを思うと非常に厳しい登りである。

大きな 毒キノコの看板

毒キノコの看板 が設置された登山口である林道に出た。 10時 17分。

が設置された登山口である林道に出た。 10時 17分。

小鳥峠通過、10時 29分。

のどかな尾根道(長瀞アルプス)を 進む。 私は下りでしたが、次々と登ってくる方とすれ違い人気の高さに驚きました。

進む。 私は下りでしたが、次々と登ってくる方とすれ違い人気の高さに驚きました。

登山口から野上駅へ向かう  長瀞アルプス

長瀞アルプス は、ほぼ平坦で歩き易い道だ。

は、ほぼ平坦で歩き易い道だ。

こちらの宝登山は秩父 鉄道の野上駅と長瀞駅の両方に登山口があり、電車利用で来ても非常に登り易い山で、とても人気があります。

鉄道の野上駅と長瀞駅の両方に登山口があり、電車利用で来ても非常に登り易い山で、とても人気があります。

この日は風もなく、暖かな木漏れ日 を浴びながら気持ち良く歩けました。

を浴びながら気持ち良く歩けました。

野上峠を過ぎると山間に入り、沢筋には天然氷を切り出す氷池が見られました。 あの切り出した天然氷で作るカキ氷は美味しいだろうな~ッ

あの切り出した天然氷で作るカキ氷は美味しいだろうな~ッ と夏の暑い日を思い出しながらトボトボと下りました。

と夏の暑い日を思い出しながらトボトボと下りました。

氷池から 15分ほどで長瀞町に出られ、11時 45分には宝登山神社駐車場に無事到着しました。

『宝登山』

『宝登山』

駐車場に8時到着。 宝登山は麓に宝登山神社本社が、そして山頂には奥宮が鎮座しており、まさに御神体山であります。

駐車場に8時到着。 宝登山は麓に宝登山神社本社が、そして山頂には奥宮が鎮座しており、まさに御神体山であります。

宝登山神社の御祭神

宝登山神社の御祭神 新日本磐余彦尊

新日本磐余彦尊 大山祇神

大山祇神  火産霊神

火産霊神

上部に山頂駅があるため車道が設けられており、そこを歩いても良いのですが狭い車道なので、突っ切る様に造られた登山道を頑張って直登した。

上部に山頂駅があるため車道が設けられており、そこを歩いても良いのですが狭い車道なので、突っ切る様に造られた登山道を頑張って直登した。

のんびりと過ごした。

のんびりと過ごした。

「箱根駅伝」

「箱根駅伝」

で焼け、今は礎石が残るのみです。

で焼け、今は礎石が残るのみです。

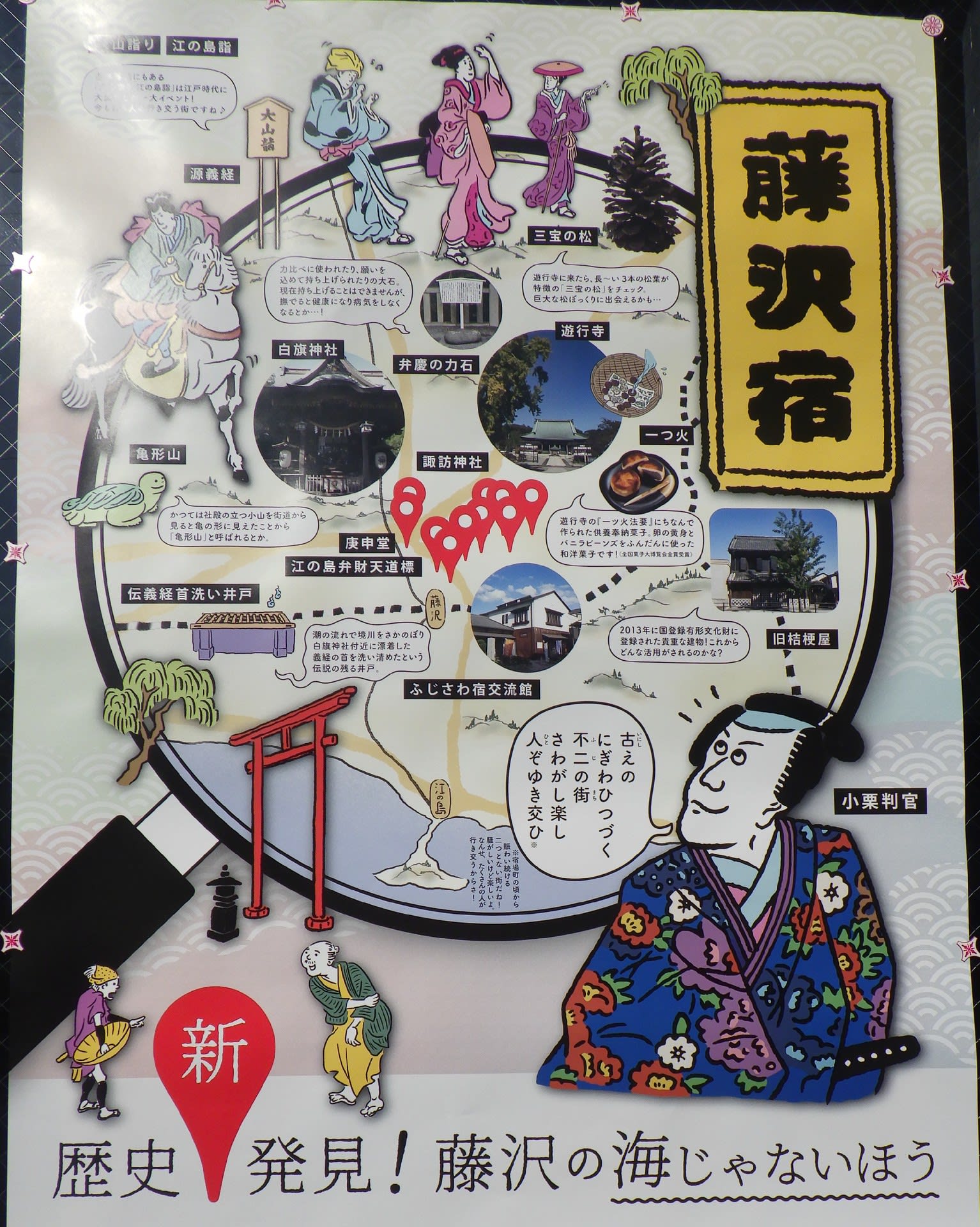

ふじさわ宿交流館 10:28

ふじさわ宿交流館 10:28

遊行寺橋・高札場跡 10:35

遊行寺橋・高札場跡 10:35

江ノ島弁財天道標 10:51

江ノ島弁財天道標 10:51

義経首洗い井戸 11:12

義経首洗い井戸 11:12

養命寺 11:47

養命寺 11:47

耕餘塾

耕餘塾