加治川治水記念公園に行ったのは、ただサクラを眺めに行ったわけではない。本来の目的は加治川治水のための分水路に設置された「加治川運河水門・土砂吐水門」を紹介するのに、サクラの季節がいいだろうなー、と思ってのことだ。

このブログでも、昨年の8月2日、8月12日などの記事で、砂丘と潟、洪水、分水路などを紹介しているが、どうしても新潟平野の成り立ちからの話をしなければならない。

その時の記事でも紹介しているとおり、新潟下越地方でも山間部から流れ出た土砂が堆積し平野を作り、北西の季節風激しい新潟ではその平野部の海岸線には砂丘が連なるという地形がある。

山から流れ出た水は川となり、大雨が降ると砂丘部にぶつかった川の水は平野部でしばしば湛水被害を及ぼしていた。そこで計画されたのが砂丘地を切り開き、川の流れをまっすぐ日本海に導く分水路の設置だった。

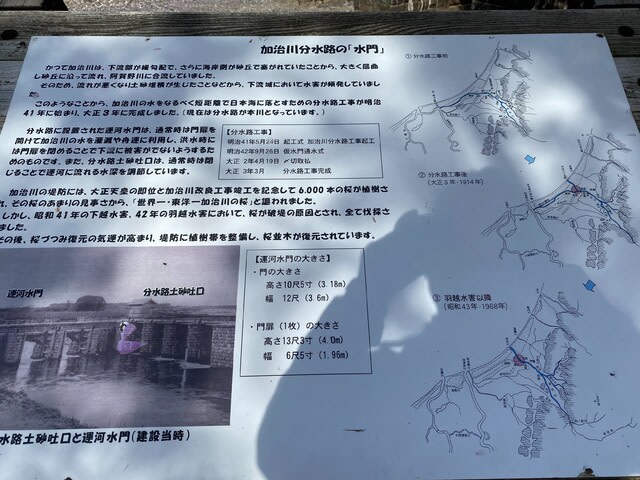

加治川分水路は、1913年(大正2年)に完成した。下越地方では、長者掘り(落掘川)、松ヶ崎放水路(阿賀野川)、胎内川などの開削は早くから進められていたのだが、農業用水や水運などの利害が交錯して、加治川の分水路工事はかなり遅くなってからのもの。

ただその分、明治期に培われた土木技術が駆使され、旧加治川(派川加治川)と放水路(現加治川河口)の水量調整のため設置されたのが運河水門(写真上1枚目の左手と二枚目(下流部から))と土砂吐水門(写真上1枚目の右)ということになる。

この水門と分水路のおかげで、下流部(島見潟方面)や上流部(新発田市周辺)を水害から守ることになり、早くから利用されこの後衰退するものの水運も確保されるということになった。

土木学会選奨の土木遺産(平成24年)。「現存する重要な土木構造物2800選」でもAランク。

土木学会選奨土木遺産選鉱員会でも「大正初期に治水対策として建設された分水路の水門で、当時の技術による美しい石造りと加治川の治水史を今に伝える貴重な土木遺産である。」と解説されている。

地元でも、こんな土木遺産があることご承知おきいただきたい。