ホッブズ著、山田園子訳『ビヒモス』(岩波文庫、2014年)を読んだ。

定年後に読んだ本の中で一番面白かった。

訳文がこなれているので、翻訳本にありがちな判じ物を読むような苦労はまったくなかった。訳注のつけ方も適切で、「これ誰だろう?」「これ何のことだろう?」と思う個所にはほとんど訳注がついている。

訳注を参照していると本文が進まないが、イギリス史の知識がなくても訳注を読むことでほぼ解決できる。しかもホッブズの記述が史実に反する場合には(そのような場合が少なからず存在する)、訳者が正しい史実を指摘してくれる。

他方で訳者の知識をひけらかすような無用の訳注はない。法律に関係する個所もよい助言者がいたのだろう、納得できた。原語との対応関係も訳注に原則が示されていて(People, Common People, King, Majesty, Gentleman, Gentry, Equity, etc.)、一貫性がある。あえて言えば、頻出する長老派、主教についてもう少し初学者向けの、そして当時のイギリスの状況を背景にした説明がほしかった(339頁の訳注32に簡単な説明はあるが)。

せっかくなので220円で買ったテンニェス版“Behemoth.”も時おり参照したが、テンニェスの出番はあまりなかった。ちなみにテンニェス版は本文109ページの薄い本だったが、全文が入っていた。1ページに岩波文庫ほぼ3ページ分が収まっている。

さて内容だが、アメリカ憲法を経由してジョン・ロックの自然権論および社会契約論を基調とした日本国憲法の価値を肯定するぼくの立場からは、そしてロックの社会契約論がホッブズ『リバイアサン』に由来すると教えられてきたぼくとしては、『ビヒモス』に示された、絶対君主制を熱烈に支持するホッブズの記述に唖然とした。ホッブズは否定するがチャールズの政治は専制としか思えない。

訳者も十分承知で、訳者の解説の中で、「ここまで解説を読まれてきて、うんざりされた方がいるかもしれない」と言っているが(383頁)、ぼくも最初はまさに『ビヒモス』の本文を読んでいて「うんざり」させられた一人だった。

しかし途中からは、社会契約説の創始者としてではなく、絶対君主制支持者、チャールズ1世支持者としてのホッブズが、議会やクロムウェルらによるイングランド内戦(ピューリタン革命)をどう見ていたかを示すものとして興味深く、やめられなくなってしまった。「うんざり」感は早い段階で消えた。

世界史上の出来事をこんなに詳細に読んだのは初めての経験かもしれない。ジョン・リードの『世界を揺るがせた10日間』と比べたら見当違いかもしれないが、若いころに読んだ『パリは燃えているか』のような印象である。すべてがホッブズの見聞したことがらではなく、イギリス内戦史の先行文献に依拠した個所もあり、しかも史実に反した記述もあるらしいが、(一部)フィクションが混在しているとしても、絶対君主制支持者から見た内戦史として堪能した。

ぼくの一番の疑問は、『ビヒモス』と『リヴァイアサン』の関係である。

『ビヒモス』に示された絶対君主制支持こそが、『リヴァイアサン』における主権者権力(sovereign power)の唯一の発現形態なのか。

『リヴァイアサン』を読んだときは(第2部だけだが)、ホッブズは、君主制、貴族制、民主制(ないし議会制)のいずれに対しても中立の立場から、主権者権力の絶対性を唱えているように読めたのだが、『ビヒモス』を読めば彼は間違いなく絶対君主制の支持者である。

また『リヴァイアサン』では国王と議会との混合政体の伝統(議会における王 rex in parliament)を否定していないように思ったが、『ビヒモス』では混合政体は完全に否定される。

それが変節(ホッブズの言葉でいえば転回 revolution)なのか、あるいは、議会が主権者権力を保持する可能性も一般論としては否定しないが、ただイギリス内戦前後の時期の(長老派が支配した)イギリス議会に対する反発とチャールズ1世に対する個人的な愛顧から、内戦期においては君主制を支持しただけなのかは分からなかった。クロムウェルでさえも議会には失望させられたのだから、ホッブズが当時の議会の状況に批判的な立場をとることは十分に理解できる(現在の日本の議会だって偉そうなことは言えまい)。

はたまた訳者の解説によれば(372頁)、ホッブズは『リヴァイアサン』に対する異端審問によって焚刑に処せられるという恐怖から弁明として『ビヒモス』を書いた可能性もあるらしい。焚刑は怖いだろう。

巻末の訳者解説も丁寧で、『ビヒモス』理解に大いに役立った。

とくに、そこで指摘されたイングランド、スコットランド、アイルランドの三国関係(ブリテン問題)、コモンロー体制のイングランドと制定法主義のスコットランドとの関係も興味が湧くところである(395頁~)。ホッブズ『哲学者と法学徒との対話』は徹底した反コモンロー(反クック、裁判官の理性への不信)で貫かれていた。

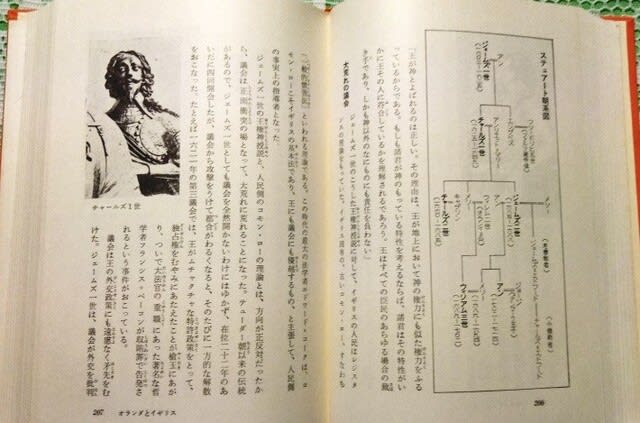

※ 写真は、『ホームスクール版世界の歴史(4)』(中央公論社)に載ったステュアート朝の系図。

今回もまた極私的感想だが、ローマ教皇が国王の主権を侵害する一事例として、(教皇が)婚姻の正当性の最高の審判者となり、姦通および未婚者淫行に関する全事件を審理することが挙げられていることが印象に残った(26頁)。

国王の地位の世襲(ヘンリー8世の再婚)を教皇が握るという文脈だが、未婚者淫行(Fornication)は未婚者間または未婚者との合意ある性的行為につき未婚者に成立する罪であるという訳注がついている(335頁)。未婚者だけが処罰されるというのは既婚者(性行為の相手側)に都合が良すぎるだろうが、それがイギリスの当時の価値観だったのだろう。トマス・ハーディの『テス』や『日陰の二人(ジュードだったか?)』を思わせる。

最後に、ホッブズのチャールズ1世擁護を読まされても、ぼくはクロムウェルの方が望ましい人物に思えた。『ビヒモス』にはチャールズ1世(2世も)がどのような善政を行ったのか、どのような好ましい人物だったのかはまったく書かれていない。ただスチュアート朝の数百年(600年)の血をひく人物だったというだけではないか。それが尊かったのか。

2021年8月12日 記